Keiner mag Tierversuche. Zum einen, weil sie meist eine Tierquälerei bedeuten, zum anderen, weil sie einen hohen Aufwand bei der Tierhaltung erfordern.

Tiere lecken Testsubstanzen ab

Das betriff besonders die Erforschung von antimikrobiellen Substanzen bei Hautinfektionen. Hier müssen den Tieren − hauptsächlich werden hier Schweine und Mäuse verwendet − schmerzhafte Infektionen gesetzt werden, um eitrige Geschwüre zu erzeugen, die dann mit den Testsubstanzen behandelt werden. Die Tiere versuchen sich selbst zu helfen, lecken ihre Wunden – und oft auch die Testsubstanzen wie Salben oder Desinfektionslösungen ab. Abgesehen vom Leid der Tiere macht dies die Bewertung der Test mit Externa schwierig.

Gewebemodell reagiert wie lebendige Haut

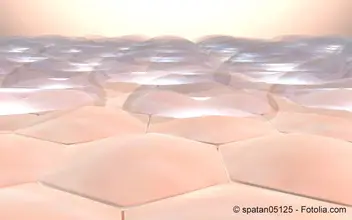

Mit einem Gewebemodell, dass die obersten zwei Hautschichten umfasst und auch wie natürliche Haut reagiert, könnte in der dermatologischen Infektionsforschung auf Tierversuche verzichtet werden. Dies ist keine reine Zukunftsmusik mehr, denn im dermatologischen Forschungslabor der Klinik für Hautkrankheiten am Universitätsklinikum Jena (UKJ) wurde bereits ein solches Modell entwickelt.

Das Jenaer Hautmodell besteht aus Fibroblasten und Keratinozyten, die auf einem Kollagengerüst wachsen und das sich in einer Nährlösung etwa einen Monat lang regenerieren kann. Bei Kontakt oder Verletzungen reagieren die Zellen mit der Ausschüttung von immunrelevanten Signalsubstanzen, ganz wie das Organvorbild.

Im Fokus: Infizierte Verletzungen

Derzeit arbeitet das Forscherteam der UKJ unter der Leitung von PD Dr. Cornelia Wiegand daran, am Modell standardisiert Verbrennungen und Schnittverletzungen nachzustellen −sogar Brandblasen können erzeugt werden. Anschließend werden diese Läsionen mit definierten Mengen typischer Wundkeime wie Staphylokokken oder Pseudomonaden beimpft, um so Infektionen zu erzeugen. Ziel ist es, in der Kunsthaut eine Umgebung zu schaffen, die einer echten Wunde so ähnlich wie möglich ist.

Kooperationspartner testet Heilsalben

An diesen Infektionsmodellen erprobt dann das Partnerlabor der Dr. Brill GmbH in der Praxis die Wirksamkeit verschiedener marktüblicher Wundheilungsprodukten und optimiert das Prüfverfahren. Mit diesem Verfahren soll nicht nur die antimikrobielle Wirksamkeit von Wundheilungspräparaten in standardisierter Weise bewertet, sondern auch deren Einfluss auf den Wundheilungsprozess erfasst werden können, so Wiegand.