Hefepilzinfektionen sind nicht nur lästig, sie können aufgrund der Epithelschädigung schmerzhaft sein und trotz effizienter Therapie obendrein häufig rezidivieren. Ein Beispiel dafür ist die vulvovaginale Candidiasis. 75 % der Frauen sind mindestens einmal in ihrem Leben davon betroffen. Warum allerdings manche von den Candida-Infektionen häufig heimgesucht werden und andere nicht, ist noch nicht abschließend geklärt. Jedenfalls Grund genug, den Infektionswegen und Abwehrmechanismen nachzuspüren.

Vaginale Candidiasis

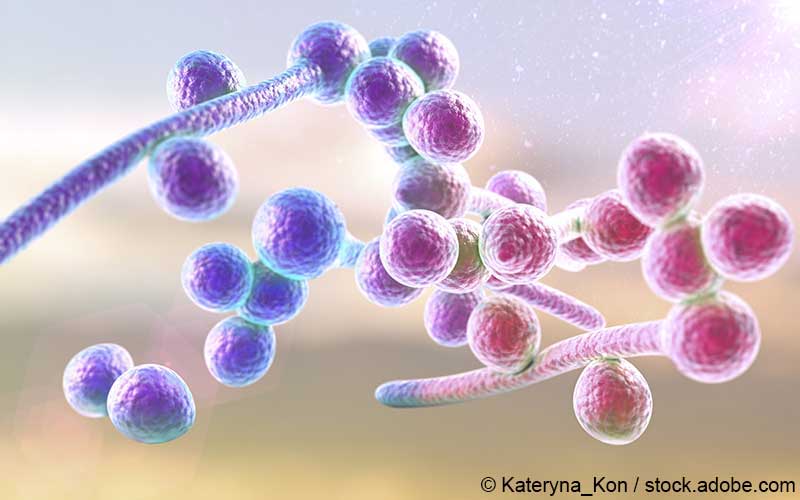

Die Mikrobiologen des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie in Jena und Bioinformatiker der Uni Barcelona untersuchten die Zusammenhänge zwischen Zellen des menschlichen Vaginalepithels und den vier häufigsten pathogenen Candida-Spezies (Candida albicans; C. glabrata, C. parapsilosis und C. tropicalis).

Mitochondrien lösen Alarmsignal aus

Dabei stießen die Forscher auf einige Besonderheiten: Trotz der unterschiedlichen Pathogenitätsmuster der vier Candida-Spezies lösen sie in einem frühen Infektionsstadium den gleichen Abwehrmechanismus in der menschlichen Zelle aus. Einige Mitochondrien „opfern“ sich kurz nach der Infektion der Epithelzelle. Das heißt, sie verändern ihre Form und geben ihre DNA ins Zellinnere ab. Diese freie DNA im Cytosol wird als Fremdkörper und somit als Alarmsignal erkannt, worauf hin eine spezifische Immunantwort eingeleitet wird. Dieser eingeleitete Signalweg ist eine Interferon-Typ-I-Antwort. Sie schützt gegen Candida-Infektion und dämpft zudem proinflammatorische Reaktionen.

Interferon-Typ-I-Antwort erstmals bei Pilzinfektion nachgewiesen

Damit konnte die Jena-Barcelona-Team erstmals diese Art der Immunreaktion für einen Pilzinfektion nachweisen. Bisher wurde die Interferon-Typ-I-Antwort nur bei Virusinfektionen, einigen Bakterien und Parasiten beobachtet.

Die Wissenschaftler nehmen an, dass solch eine Immunantwort in Nischen relevant ist, die von eigentlich harmlosen Mikroben besiedelt sind. Dort toleriert der Wirt die Mikroorganismen ohne Entzündungen auszulösen. Ist dies möglicherweise die Erklärung, warum manche Menschen mit Candida-Besiedlung ohne Entzündung leben können?

Späte Stadien speziesspezifisch

In den späteren Stadien der Infektion unterscheidet sich die Immunantwort auf die verschiedenen Candida-Spezies. Dieser Unterschied wird in erster Linie durch das Ausmaß der epithelialen Schädigung durch speziesspezifische Mechanismen bestimmt. So werden beispielsweise Epithelzellen durch das von C. albicans sezernierte Toxin Candidalysin durch C. albicans geschädigt.

Hoffnung auf neue Therapien

Die Forscher aus Jena und Barcelona sind der Ansicht, dass das Wissen über die Infektionsprozesse und der Interaktion des Pilzes mit den Epithelzellen im Allgemeinen und die Interferon-Typ-I-Antwort im Besonderen für die Entwicklung von effektiven Therapieoptionen ein wichtiger Meilenstein sein könnte.