Hintergrund

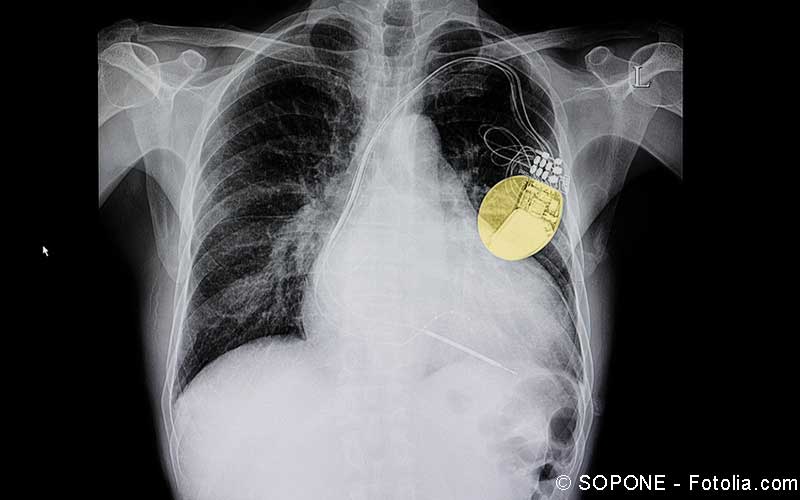

Mehr als 77.000 Herzschrittmacher und über 25.000 Defibrillatoren werden jährlich in Deutschland implantiert. Zu den häufigsten Fragen der Patienten mit einem Herzrhythmusimplantat gehören, ob bzw. welche elektronischen Geräte im beruflichen oder privaten Alltag die Funktion ihres Schrittmachers oder Defibrillators stören können und was sie im Alltag aber auch in besonderen Situationen, wie z. B. auf Reisen, beachten müssen, um sich vor Interferenzen mit elektromagnetischen Feldern zu schützen [1].

Kaum Risiken bei modernen Geräten

Die Zahl der elektromagnetischen Felder nimmt in unserer Umwelt zwar stets zu, Interferenzen mit modernen Herzschrittmachern und Defibrillatoren sind jedoch kaum noch zu befürchten. Je nach Studie und Implantat kommen 0,3 bis 0,7 Fälle pro 100 Patientenjahre vor. Um Ärzten und Implantatträgern Orientierung über mögliche Risiken zu geben, haben die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) und die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V. (DGAUM) die wichtigsten Informationen in einer Stellungnahme zusammengefasst [2].

Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Kopfhörer

Der normale Gebrauch von modernen Handys und Smartphones stört die Funktion eines Herzschrittmachers oder eines Defibrillators nicht. Der früher empfohlene Sicherheitsabstand der Telefone von 15 cm zum Implantat ist heutzutage nicht mehr erforderlich. Allerdings wird ein Mindestabstand von 10 cm zu induktiven Ladestationen empfohlen.

Unterhaltungselektronik und Kopfhörer

MP3-Player interferieren weder mit Herzschrittmachern noch mit Defibrillatoren. Sie können jedoch die Telemetrie zwischen Programmiergerät und Implantat stören und sollten während dieses Zeitraums nicht in Betrieb sein. Die Dauermagnete in Kopfhörern und Lautsprechern können hingegen zu Störungen führen, sie sollten deshalb niemals mit der Implantationsstelle in Berührung kommen.

Diebstahlsicherungen und Metalldetektoren

Implantatträger sollten die Warensicherungssysteme in den Ein- und Ausgangsbereichen von Kaufhäusern zügig passieren, denn die dort erzeugten Magnetfelder können zu Interferenzen führen. Die größte Interferenzgefahr geht dabei von akustomagnetischen Diebstahlsicherungen aus. Zu Geräten zur Auslesung von Funketiketten (RFID-Scannern/radio-frequency identification, z. B. Kassenbereich, Skipass), sollten Herzschrittmacher-Träger 60 cm und Defibrillator-Träger 40 cm Abstand einhalten. Von Metalldetektoren, die an Flughäfen verwendet werden, geht hingegen kein Risiko aus.

Kein Risiko beim Reisen

Das Reisen mit Hybrid- oder Elektroauto, Bahn oder Flugzeug ist mit keinen Interferenzrisiken für Träger eines Herzschrittmachers oder eine Defibrillators verbunden. In der Stellungnahme der beiden Fachgesellschaften heißt es hierzu: „Reiserestriktionen für Patienten mit aktiven Herzrhythmusimplantaten können auf Basis der zugrunde liegenden Herzerkrankung indiziert sein, nicht jedoch wegen des reinen Vorhandenseins eines kardialen Implantates“.

Haushaltsgeräte

Induktionsherde können auch von Implantatträgern genutzt werden. Sie sollten aber auf einen Abstand von 25 cm zum implantierten Herzschrittmacher oder Defibrillator achten. Zum Gebrauch von Körperfettwaagen liegen kaum Erfahrungswerte vor, daher raten die Fachgesellschaften vorerst von deren Gebrauch ab.

Störquellen am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz aber unter Umständen auch im privaten Bereich können elektrische Geräte und Maschinen im Einsatz sein, deren elektromagnetische Feldstärke nur Spezialisten bekannt ist. Vor der Implantation ist daher zu klären, ob der Patient im privaten oder beruflichen Umfeld möglicherweise starken Störquellen ausgesetzt ist. Die zuständige Berufsgenossenschaft kann dabei helfen, das Risiko für den Implantatträger einzuschätzen. Die Informationen können auch zu Risikominimierung durch die richtige Auswahl und Einstellung des Herzrhythmusimplantats verringert werden.

Wiedereingliederung in den Beruf

Wenn der Implantatträger am Arbeitsplatz starken Permanentmagneten oder anderen potenten Störquellen ausgesetzt ist, kann eine Anpassung des Aufgabengebiets unumgänglich sein. Arbeitgeber, Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit sollten gemeinsam die Sicherheit des Arbeitsplatzes hinsichtlich potentieller Interferenzen beurteilen und nach individuellen Lösungen suchen. „Das primäre Ziel ist immer der Erhalt des Arbeitsplatzes“, bekräftigen die Experten in der Stellungnahme. „Die Erfahrung zeigt, dass in vielen Fällen eine Wiedereingliederung des Implantatträgers in den betrieblichen Alltag möglich ist.“