Hintergrund

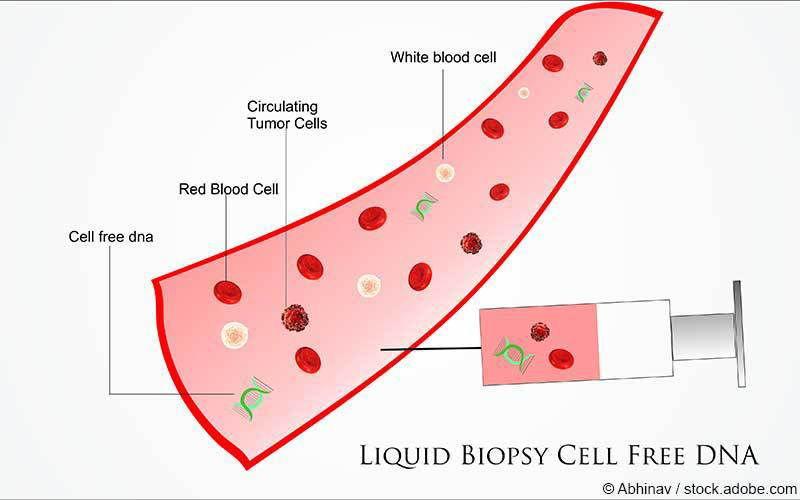

Die Analyse einer Flüssigbiopsie stellt in der Onkologie eine minimalinvasive Alternative zur herkömmlichen Tumorbiopsie dar. Die Methode basiert darauf, dass abgestorbene Tumorzellen ihre DNA in Form von kleinen Fragmenten ins Blut der Krebspatienten abgeben. Diese Fragmente sind nicht nur durch ihre DNA-Sequenz gekennzeichnet, sondern spiegeln auch die Chromatinstruktur und die epigenetischen Eigenschaften der Krebszellen wider. Epigenetische Mechanismen können die Genfunktion ohne Veränderung der DNA-Sequenz beeinflussen und diese an ihre Tochterzellen weitergeben.

Bisher war der Einsatz der Flüssigbiopsie bei Kindern mit Krebserkrankungen begrenzt, da kindliche Tumore nur wenige genetische Veränderungen aufweisen und diese zumeist nicht in der zirkulierenden DNA im Blut nachgewiesen werden konnten. Jedoch weisen pädiatrische Tumore sehr charakteristische epigenetische Aberrationen auf.

Zielsetzung

In dieser Studie wurde eine neue Methode zur Flüssigbiopsie-Analyse von Tumoren im Kindesalter untersucht. Das Ziel war die Tumorklassifizierung und Tumorüberwachung mit Hilfe der neuen Methode am Beispiel von Ewing-Sarkomen und Knochentumoren bei Kindern.

Methodik

Die zellfreie DNA-Fragmente aus Flüssigbiopsien von krebskranken Kindern mit Ewing-Sarkomen oder Knochentumoren wurden in verschiedenen Messsystemen analysiert. Hierzu wurden Machine-Learning-Klassifikatoren verwendet sowie ein LIQUORICE-Algorithmus, der zirkulierende Tumor-DNA auf der Basis von krebsspezifischen Chromatin-Signaturen erkennt.

Ergebnisse

Insgesamt konnten 241 „deep whole-genome sequencing“ Profile von 95 Kindern mit Ewing-Sarkomen und 31 Kindern mit anderen Arten von pädiatrischen Sarkomen analysiert werden. Diese wurden gegen 22 Proben von gesunden Kindern verglichen.

Es zeigte sich, dass sich die Fragmentgrößen der zellfreien DNA zwischen gesunden und krebskranken Kindern charakteristisch unterscheiden und diese somit für die Erkennung und Quantifizierung von Tumor-DNA unabhängig von genetischen Aberrationen genutzt werden können. Dies ist besonders relevant, da pädiatrische Tumore meist nur wenige genetische Aberrationen aufweisen. Somit können verschiedene Krebstypen anhand ihrer charakteristischen epigenetischen Signaturen unterschieden werden.

Filtert man die Tumor-DNA zusätzlich nach ihrer Fragmentgröße erhöht dies die Sensitivität für den Nachweis von Unterschieden in der Kopienanzahl spezifischer DNA-Fragmente. Somit können einzelne Patienten über ihren Krankheitsverlauf hinweg auf subklonale Veränderungen hin beobachtet werden, was eine quantitative Überwachung der zellfreien DNA im Blut ermöglicht.

Weiterhin können behandlungsbedingte Toxizitäten und Organschäden auf der Grundlage der zellfreien DNA, die aus absterbenden Zellen freigesetzt werden, bewertet werden und es lassen sich Überlebens- und Rückfallwahrscheinlichkeiten abschätzen.

Fazit

Die Studie stellt eine der größten Sequenzierungsstudien mit DNA-Fragmenten aus Flüssigbiopsien für Krebs im Kindesalter dar, die detailliert die genetischen und epigenetischen Aberrationen in Ewing-Sarkomen und Knochentumoren analysiert hat. Sie zeigt, dass die Methode der Flüssigbiopsie als Ansatz zur minimal-invasiven Diagnose und als prognostischer Marker für zukünftige Krebstherapien bei Kindern eingesetzt werden kann. Sie ist insgesamt praktikabel für den Einsatz in einer klinischen Umgebung, da weniger als 10 ng zellfreier DNA benötigt wird und die Sequenzierungskosten immer weiter sinken.

Vor einem routinemäßigen Einsatz in der klinischen Diagnostik muss die Methode jedoch weiter validiert werden.