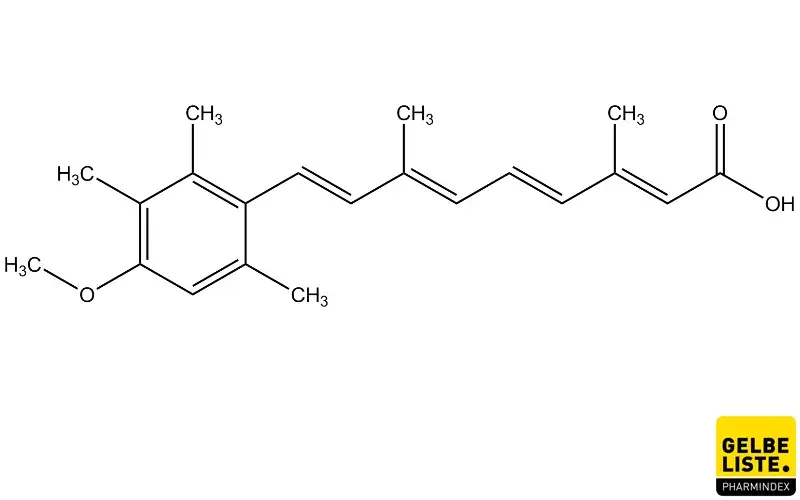

Acitretin

Acitretin ist ein synthetisches Retinsäure-Analogon, das zur systemischen Therapie von Verhornungsstörungen eingesetzt wird. Der Wirkstoff zeigt auch anti-inflammatorische Effekte, weshalb er insbesondere bei Hauterkrankungen mit entzündlicher Komponente Anwendung findet.

Acitretin: Übersicht

Anwendung

Das Retinoid Acitretin ist indiziert zur symptomatischen Behandlung von schwersten, einer konventionellen Therapie nicht zugänglichen Verhornungsstörungen des Hautorgans wie:

- Psoriasis vulgaris (vor allem erythrodermatische und pustulöse Formen)

- Hyperkeratosis palmoplantaris

- Pustulosis palmoplantaris

- Ichthyosis

- Morbus Darier

- Pityriasis rubra pilaris

- Lichen ruber planus der Haut und Schleimhäute

Anwendungsart

Acitretin darf nur von Ärzten verschrieben werden, die Erfahrung in der Behandlung mit systemischen Retinoiden haben und das teratogene Potenzial dieser abzuschätzen wissen.

Die Einnahme der Hartkapseln (10 mg, 25 mg) erfolgt unzerkaut 1x täglich mit (fetthaltigen) Mahlzeiten. Die verordnete individuelle Dosierung muss dabei genau eingehalten werden.

Dosierungsschema und Dauer der Anwendung werden vom behandelnden Arzt basierend auf der Art der Erkrankung sowie der Verträglichkeit der Therapie festgelegt. Topische Zusatzbehandlungen sollten mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Eine Langzeittherapie mit Acitretin wird bei Psoriasis nicht empfohlen, weshalb bei ausreichender Rückbildung der Psoriasis-Plaques die Acitretin-Therapie üblicherweise beendet wird. Die Behandlung von Rezidiven ist identisch.

Wirkmechanismus

Acitretin ist ein synthetisches Retinsäure-Analogon (Retinoid), das als unselektiver Retinsäurerezeptor-(RAR-)Agonist über die Aktivierung des RXR-RAR-Heterodimers eine Normalisierung der Proliferations-, Differenzierungs- und Verhornungsvorgänge vermittelt. Darüber hinaus wirkt Acitretin über eine indirekte Transrepression anti-inflammatorisch. Der genaue Wirkmechanismus ist bisher nicht geklärt.

Verhornungsstörungen gehen mit gestörten Differenzierungsprozessen und starker Keratinisierung einher. Zusätzlich sind bei vielen Verhornungsstörungen entzündliche Prozesse involviert, was insgesamt die Wirksamkeit von Acitretin bei diesem Krankheitsbild erklärt.

Im Allgemeinen spielen Retinoide eine Schlüsselrolle beim Sehprozess (all-trans-Retinal) sowie bei der Regulation von Differenzierungsprozessen, der Immunfunktion und der Embryonalentwicklung (all-trans-Retinsäure).

Pharmakokinetik

Resorption

- Die maximale Plasmakonzentration (cmax) von Acitretin wird 1-4 Stunden nach Einnahme erreicht.

- Die gleichzeitige Nahrungsaufnahme steigert die orale Bioverfügbarkeit.

- Die Bioverfügbarkeit einer Einzeldosis beträgt ca. 60% mit stark patientenindividuellen Schwankungen (36-95%).

Verteilung

- Acitretin ist stark lipophil und kann in Tierversuchen die Plazentaschranke passieren (aufgrund der Lipophilie ist davon auszugehen, dass Acitretin in die Muttermilch übergeht).

- Acitretin liegt nahezu ausschließlich an Plasmaproteine gebunden vor (> 99%).

Metabolismus

- Acitretin wird durch Isomerisierung in 13-cis-Acitretin umgewandelt und anschließend glukuronidiert.

- Die Einnahme von Acitretin und gleichzeitiger Genuss von Alkohol führt zur Bildung von hochteratogenem Etretinat mit einer Halbwertszeit (HWZ) von ca. 120 Tagen.

Elimination

- Die Eliminationshalbwertszeiten betragen 50 Stunden für Acitretin und 60 Stunden für 13-cis-Acitretin.

- Binnen 36 Tagen nach Beendigung der Langzeittherapie sind schätzungsweise 99% der Substanz eliminiert.

- Acitretin wird in Form seiner Metaboliten zu gleichen Teilen renal und biliär ausgeschieden.

Dosierung

Die Dosierung von Acitretin wird anhand des Indikationsgebietes sowie patientenindividuellen Faktoren festgelegt und ist unbedingt einzuhalten.

Die folgenden Dosierungsempfehlungen gelten für Erwachsene sowie ältere Patienten:

- Initialdosis: Zu Beginn der Therapie werden für erwachsene Patienten 25 mg oder 30 mg Acitretin pro Tag über 2 bis 4 Wochen empfohlen. Die Dosis kann auf maximal 75 mg Acitretin/Tag gesteigert werden, wobei das Maximum von 75 mg nicht überschritten werden sollte. Bei Patienten mit Morbus Darier sollte die Initialdosis 10 mg betragen und nur langsam gesteigert werden.

- Erhaltungsdosis: Bei Psoriasis wird eine Tagesdosis von 30 mg Acitretin über weitere 6 bis 8 Wochen empfohlen. Bei Verhornungsstörungen sollte die Erhaltungsdosis so gering wie möglich sein (auch < 10 mg Acitretin/Tag möglich) und eine Tagesdosis von 30 mg Acitretin nicht überschritten werden. Generell ist die Erhaltungsdosis so zu wählen, dass Verträglichkeit und therapeutisches Ansprechen vereinbar sind.

- Kombinationsbehandlung: In der Regel sollten andere dermatologische Behandlungen (z.B. Keratolytika) vor Anwendung von Acitretin abgesetzt werden. Die topische Applikation von Glucocorticoiden oder Pflegesalben kann unter Umständen bestehen bleiben. Weitere lokale Behandlungsmethoden wie beispielsweise die Applikation von Hautpflegemitteln sollten mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

Bei Patienten mit schwerer kongenitaler Ichthyosis und schwerem Morbus Darier kann eine Therapie über 3 Monate hinaus erforderlich sein. Dabei sollte die geringste wirksame Dosierung verabreicht werden (maximal 50 mg/Tag).

Nebenwirkungen

CAVE: Acitretin ist stark teratogen!

Die Ausprägungen der Nebenwirkungen unterscheiden sich von Patient zu Patient. In der Regel klingen die Nebenwirkungen ab, wenn die Dosis reduziert oder die Therapie beendet wird. Zu Beginn der Psoriasis-Behandlung wird in manchen Fällen eine Verschlimmerung der Psoriasis-Symptome beobachtet.

Die häufigsten Nebenwirkungen sind Symptome, die mit einer Vitamin-A-Hypervitaminose assoziiert sind (z.B. trockene Lippen).

Weitere häufige Nebenwirkungen umfassen:

- Kopfschmerzen

- Trockenheit und Entzündung der Schleimhäute (Konjunktivitis, Rhinitis)

- Mundtrockenheit, Durst

- Gastrointestinale Störungen (Bauchschmerzen, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen)

- Cheilitis

- Pruritus

- Alopezie

- Hautabschilferung

- Arthralgie

- Myalgie

- Periphere Ödeme

- Kältegefühl (gelegentlich auch Hitzegefühl)

- Abnorme Leberfunktionswerte

- Abnorme Lipidwerte

Wechselwirkungen

Die potenziellen Wechselwirkungen von Acitretin mit diesen Substanzen sind unbedingt zu berücksichtigen:

- Retinoide (z.B. Isotretinoin, Tretinoin, Adapalen): Die gleichzeitige Anwendung mit Acitretin ist kontraindiziert.

- Methotrexat: Die gleichzeitige Anwendung mit Acitretin ist kontraindiziert.

- Tetracycline (z.B. Doxycyclin): Die gleichzeitige Anwendung mit Acitretin ist kontraindiziert.

- Progesteron-Monopräparate zur Empfängnisverhütung: Durch die gleichzeitige Anwendung mit Acitretin kann die kontrazeptive Wirkung dieser Präparate verringert sein. Da diese Wechselwirkung bei oralen Kontrazeptiva mit Estrogen/Progesteron-Kombination nicht beobachtet wurde, sollten diese Kombinationspräparate zur zuverlässigen Kontrazeption gewählt werden.

- Alkoholgenuss: Alkoholgenuss in Kombination mit Acitretin führt zur Bildung von hochteratogenem Etretinat. Frauen im gebärfähigen Alter dürfen deswegen während der Behandlung und bis 2 Monate nach Therapieende keinen Alkohol (Getränke, Nahrungsmittel, Arzneimittel) zu sich nehmen. Da die Stoffwechselvorgänge dahinter weitgehend ungeklärt sind, ist dies bei empfängnisfähigen Frauen strengstens zu beachten.

- Phenytoin: Die gleichzeitige Gabe von Acitretin mit Phenytoin führt zu einer Reduktion der Phenytoin-Plasmaproteinbindung (die klinische Bedeutung ist nicht bekannt).

Kontraindikationen

Acitretin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels

- Schwangeren oder stillenden Frauen

- Gebärfähigen Frauen (es sei denn, entsprechende Kontrazeptionsmaßnahmen werden durchgeführt)

- Schweren Leberfunktionsstörungen

- Schweren Nierenfunktionsstörungen

- Chronisch abnorm erhöhten Blutlipidwerten

- Gleichzeitiger Anwendung von Tetrazyklinen

- Gleichzeitiger Anwendung von Methotrexat

- Gleichzeitiger Anwendung von Vitamin A oder anderen Retinoiden

Schwangerschaft

Die Therapie mit Acitretin ist bei schwangeren Frauen kontraindiziert. Das Risiko für Retinoid-induzierte schwere Fehlbildungen (kraniofaziale Defekte, Fehlbildungen des Herz-Kreislauf-Systems oder ZNS, skelettale und Thymusdefekte) ist außerordentlich hoch, wenn Acitretin vor oder während der Schwangerschaft eingenommen wird. Tritt eine Schwangerschaft im Laufe der Acitretin-Behandlung ein, sollte unverzüglich ein auf Teratologie spezialisierter Arzt aufgesucht werden.

Verkehrstüchtigkeit

Die Verkehrstüchtigkeit kann unter der Therapie mit Acitretin eingeschränkt sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Sehfähigkeit im Dunkeln beeinträchtigt wird. Die Patienten sollten auf diesen Umstand hingewiesen werden. In seltenen Fällen besteht dieses Problem nach Beendigung der Therapie fort.

Anwendungshinweise

Teratogenität und Schwangerschaft

- Insbesondere die Sicherstellung von kontrazeptiven Maßnahmen stellt eine wichtige Voraussetzung für die Acitretin-Therapie bei gebärfähigen Frauen dar, da Acitretin schwere und lebensbedrohliche teratogene Effekte verursacht.

- Bei schwangeren Frauen oder Frauen im gebärfähigen Alter ohne bestehendes Schwangerschaftsverhütungsprogramm ist Acitretin kontraindiziert.

- Schwangerschaftsverhütungsprogramm: Acitretin darf bei Frauen im gebärfähigen Alter nur angewendet werden, wenn die Bedingungen eines Schwangerschaftsverhütungsprogramms eingehalten werden. Die Behandlung mit Acitretin darf nur eingeleitet werden, wenn die Patientin unter einer schweren Keratinisierungsstörung leidet und Standardtherapien wirkungslos sind. Generell soll die Gebärfähigkeit individuell beurteilt werden. Die Patientin muss zudem verstehen, dass ein teratogenes Risiko von Acitretin ausgeht und es daher notwendig ist, kontinuierlich (ein Monat vor Therapiebeginn bis 3 Jahre nach Behandlungsende) und zuverlässig zu verhüten sowie regelmäßige Schwangerschaftstests durchzuführen. Auch bei bestehender Amenorrhö muss eine konsequente Kontrazeption gewährleistet sein. Bei Schwangerschaftsverdacht muss die Patientin unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Der verschreibende Arzt muss sicherstellen, dass die Patientin alle Bedingungen und teratogenen Risiken verstanden hat, sie bereit ist eine kontinuierliche und konsequente Kontrazeption sowie regelmäßige Schwangerschaftstests durchzuführen. Tritt trotzdem eine Schwangerschaft ein, so muss die Therapie unverzüglich abgesetzt und ein auf Teratologie spezialisierter Arzt aufgesucht werden. Zu beachten ist ebenso, dass das teratogene Risiko bis 3 Jahre nach Behandlungsende bestehen bleibt.

- Empfängnisverhütung: Es muss sichergestellt sein, dass die Patientin umfassend zum Thema Kontrazeption beraten wurde und eine zuverlässige Schwangerschaftsverhütung gewährleistet ist. Frauen im gebärfähigen Alter müssen mindestens eine sehr zuverlässige Kontrazeptionsmethode oder zwei sich ergänzende kontrazeptive Methoden anwenden. Einen Monat vor Behandlungsbeginn mit Acitretin muss mit der Schwangerschaftsverhütung begonnen werden und diese bis 3 Jahre nach Behandlungsende durchgeführt werden. Um eine zuverlässige Kontrazeption zu gewährleisten, soll auf Bedürfnisse der Patientin eingegangen werden.

- Schwangerschaftstests: Generell müssen ärztlich überwachte Schwangerschaftstests eine Mindestsensitivität von 25 mIU/ml aufweisen und sind vor Behandlungsbeginn sowie während der Behandlung durchgeführt werden. Wenige Tage vor Erstverschreibung und Beginn der Acitretin-Behandlung muss ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden. Nur bei negativem Ergebnis darf die Behandlung mit Acitretin begonnen werden. Während Acitretin-Behandlung müssen in regelmäßigen Abständen, idealerweise monatlich, Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden. Auch nach Therapieende müssen die Patientinnen im Abstand von 1-3 Monaten Schwangerschaftskontrolluntersuchungen durchführen lassen.

Verschreibungs- und Abgabeeinschränkungen

- Für Frauen im gebärfähigen Alter sollten Verordnungen von Acitretin auf maximal 30 Tage limitiert sein, um regelmäßige Kontrolluntersuchung zu fördern.

- Optimalerweise erfolgt der Schwangerschaftstest, die Ausstellung der Verordnung und die Abgabe am selben Tag.

Männliche Patienten

- Wahrscheinlich geht von Acitretin über Abgabe in die Samenflüssigkeit keine teratogene Gefahr aus.

- Allerdings sollten Männer dringlich drauf hingewiesen werden, Acitretin auf keinen Fall an Frauen weiterzugeben.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

- Patienten sollen darauf hingewiesen werden, Acitretin niemals an andere Personen weiterzugeben.

- Nicht mehr benötigte Acitretin-Kapsel sollten in der Apotheke zurückgegeben werden.

- Patienten dürfen während und 3 Jahre nach Acitretin-Behandlung kein Blut spenden.

- Alle Patienten sollten sorgfältig über das teratogene Risiko, das von Acitretin ausgeht, aufgeklärt werden.

Schulungsmaterial

- Um Angehörige der Heilberufe sowie Patienten hinsichtlich der Vermeidung fetaler Expositionen zu schützen, stellt der Inhaber der Zulassung Schulungsmaterial zur Verfügung, um die Teratogenität von Acitretin zu verdeutlichen.

Kinder

- Eine Acitretin-Therapie wird bei Kindern nicht empfohlen, es sei denn, nach Meinung des Arztes überwiegt der Nutzen die Risiken (z.B. Knochenveränderungen, Epiphysenschluss, Frakturen, skelettale Hyperostosen, extraossäre Verkalkungen) signifikant.

- Im Falle einer Therapie mit Acitretin müssen Kinder regelmäßig auf Muskel-, Knochen- und Wachstumsentwicklungen untersucht werden.

- Sollte es zu Symptomen kommen, die auf Knochenveränderungen hindeuten, muss die Acitretin-Einnahme unterbrochen werden.

- Empfohlen wird eine Dosierung von 0,5 mg bis hin zu 1 mg Acitretin pro kg Körpergewicht Körpergewicht.

- Die tägliche Maximaldosis von 35 mg sollte nicht überschritten werden.

- Die pädiatrischen Dosierungen sollten dabei ausgehend vom Kapselinhalt von qualifiziertem pharmazeutischem Personal eingestellt und formuliert werden.

Alkohol

- Bei gleichzeitiger Einnahme von Acitretin und Alkohol kann sich Etretinat bilden.

- Etretinat ist hoch teratogen und hat eine längere Halbwertszeit (ca. 120 Tage) als Acitretin.

- Gebärfähige Frauen dürfen während einer Behandlung und 2 Monate nach Beendigung der Acitretin-Behandlung absolut keinen Alkohol zu sich nehmen.

Leberfunktion

- Vor Beginn und während der Therapie (alle 1-2 Wochen in den ersten Monaten nach Therapiebeginn und danach alle 3 Monate) sollte die Leberfunktion regelmäßig überprüft werden.

- Bei auffälligen Werten sollten die Überprüfungen wöchentlich wiederholt werden.

- Sollte sich die Leberfunktion nicht normalisieren oder sich sogar verschlechtern, muss die Therapie mit Acitretin abgebrochen werden.

Cholesterin und Triglyceride

- Die Serumwerte für Cholesterin und Triglyceride (Nüchternwerte) müssen vor Einleitung der Acitretinbehandlung, einen Monat nach Therapiebeginn und danach alle 3 Monate für die Dauer der Behandlung überprüft werden.

- Wenn eine Hypertriglyceridämie nicht kontrollierbar ist oder wenn Symptome einer Pankreatitis auftreten, muss die Einnahme von Acitretin abgebrochen werden.

Einfluss auf das Auge

- Unter Behandlung mit Acitretin wurde über beeinträchtigte Sehfähigkeit im Dunkeln berichtet (Patienten sollten auf dieses potenzielle Problem hingewiesen werden und zur Vorsicht beim nächtlichen Autofahren oder Bedienen von Maschinen aufgerufen werden).

- Unter Acitretin-Einnahme kann es zu starker Augentrockenheit kommen (entsprechend sollten Kontaktlinsenträger von der Therapie ausgeschlossen werden oder für die Dauer der Behandlung eine Brille tragen).

Knochenstoffwechsel

- Bei Erwachsenen, insbesondere älteren Menschen unter Langzeittherapie mit Acitretin, sollten regelmäßig Untersuchungen auf mögliche Ossifikationsanomalie durchgeführt werden.

- Sollten derartige Störungen auftreten, muss die Fortsetzung der Behandlung mit dem Patienten auf Basis einer sorgfältigen Risiko-Nutzen-Bewertung überdacht werden.

- Da nach Langzeittherapie mit Etretinat gelegentlich über Knochenveränderungen (vorzeitigen Epiphysenschluss, skelettale Hyperostose und extraossare Verkalkungen) bei Kindern berichtet wurde, ist davon auszugehen, dass ähnliche Effekte mit Acitretin zu erwarten sind.

- Bei Kindern müssen Wachstumsparameter und Knochenentwicklung engmaschig überwacht werden.

Sonnenlicht und UV-Exposition

- Die Wirkungen von UV-Strahlung können durch eine Retinoid-Therapie verstärkt werden, weshalb die Patienten exzessive Sonnenbäder oder die unbeaufsichtigte Nutzung von Bräunungslampen vermeiden sollten.

- Es sollte ein Sonnenschutzmittel mit einem hohen Lichtschutzfaktor von mindestens SPF 15 verwendet werden.

Psychiatrische Störungen

- Die Einnahme von systemischen Retinoiden (einschließlich Acitretin) kann Depressionen, Angst und Stimmungsschwankungen verstärken.

- Bei Patienten mit Depressionen in der Anamnese ist besondere Vorsicht geboten (diese sind besonders auf Anzeichen einer Depression zu überwachen und, falls erforderlich, entsprechend zu behandeln).

- Eine Aufklärung von Familie oder Freunden kann helfen, eine Verschlechterung der psychischen Verfassung wahrzunehmen.

Hochrisikopatienten

- Bei Patienten mit Diabetes, Alkoholismus, Adipositas, kardiovaskularen Risikofaktoren oder einer Fettstoffwechselstörung, die eine Therapie mit Acitretin durchführen, sind häufige Kontrollen der Lipid- und/oder Blutzuckerwerte und anderer kardiovaskularer Risikoindikatoren (z.B. Blutdruck) erforderlich.

- Da Retinoide bei Diabetikern die Glucosetoleranz sowohl verbessern als auch verschlechtern können, müssen die Blutzuckerwerte daher in den frühen Behandlungsstadien häufiger als ansonsten üblich überprüft werden.

- Bei allen Hochrisikopatienten, deren kardiovaskulare Risikoindikatoren sich während der Therapie nicht normalisieren oder sich zunehmend verschlechtern, muss eine Dosisreduktion oder das Absetzen von Acitretin erwogen werden.

Alternativen

Die Therapiealternativen richten sich nach dem jeweiligen Indikationsgebiet und sind darüber hinaus abhängig von patientenindividuellen Faktoren wie dem Alter des Patienten, Begleitmedikationen bzw. Begleiterkrankungen oder dem Schweregrad der Erkrankung (z.B. PASI bei Plaque-Psoriasis).

Psoriasis

Topische Therapie:

- Calcineurin-Inhibitoren wie Ciclosporin

- Dithranol

- Kortikosteroide

- Retinoide wie Tazaroten

- Teer

- Vitamin D3 Analoga

Phototherapie:

- Laser

- UV-B

- Photochemotherapie (PUVA)

Systemische Therapie:

- Retinoide wie Acitretin

- Calcineurin-Inhibitoren wie Ciclosporin

- Fumarate

- Methotrexat

- Small Molecules wie Apremilast

- TNF-Inhibitoren wie Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Certolizumab

- Anti-IL-12/23-Antikörper wie Ustekinumab

- Anti-IL-23-Antikörper wie Guselkumab, Tildrakizumab, Risankizumab

- Anti-IL-17-Rezeptor-Antikörper wie Brodalumab

- Anti-IL-17-Antikörper wie Ixekizumab, Secukinumab, Bimekizumab

Verhornungsstörungen

- Keratolyse mit Natriumhydrogencarbonat als Badezusatz oder mechanische Keratolyse mit anschließender Applikation rückfettender Cremes/Salben

- Topische Behandlung mit Harnstoff, Natriumchlorid, Milchsäure, Glycerin, Polyethylenglykol, lokalen Retinoiden (Tazaroten, Vitamin-A-Säure, Tretinoin), Salicylsäure

Wirkstoff-Informationen

- Kohlpharma: Fachinformation Neotigason

- Dermapharm: Fachinformation Acicutan

- AWMF: S1-Leitlinie Therapie der Ichthyosen (2016, in Überarbeitung)

- AWMF: S3-Leitlinie Therapie der Psoriasis vulgaris (2021)

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

-

Acicutan® 10 mg Hartkapseln

Dermapharm AG

-

Acicutan® 25 mg Hartkapseln

Dermapharm AG

-

Neotigason 10 2care4 Hartkapseln

2care4 ApS

-

Neotigason 10 ACA Hartkapseln

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Neotigason 10 axicorp Hartkapseln

axicorp Pharma GmbH

-

Neotigason 10 Beragena Hartkapseln

Docpharm GmbH

-

Neotigason 10 Emra Hartkapseln

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Neotigason 10 Eurim Hartkapseln

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Neotigason 10 kohlpharma Hartkapseln

kohlpharma GmbH

-

Neotigason 10 mg 101 Carefarm Hartkapseln

1 0 1 Carefarm GmbH

-

Neotigason 10 mg Abacus Hartkapseln

Abacus Medicine A/S

-

Neotigason 10 mg Fd Pharma Hartkapseln

FD Pharma GmbH

-

Neotigason 10 Orifarm Hartkapseln

Orifarm GmbH

-

Neotigason® 10, Hartkapseln

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

-

Neotigason 25 2care4 Hartkapseln

2care4 ApS

-

Neotigason 25 Abacus Hartkapseln

Abacus Medicine A/S

-

Neotigason 25 ACA Hartkapseln

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Neotigason 25 axicorp Hartkapseln

axicorp Pharma GmbH

-

Neotigason 25 Beragena Hartkapseln

Docpharm GmbH

-

Neotigason 25 Emra Hartkapseln

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Neotigason 25 Eurim Hartkapseln

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Neotigason 25 kohlpharma Hartkapseln

kohlpharma GmbH

-

Neotigason 25 mg Fd Pharma Hartkapseln

FD Pharma GmbH

-

Neotigason 25 mg Orifarm Hartkapseln

Orifarm GmbH

-

Neotigason® 25, Hartkapseln

PUREN Pharma GmbH & Co. KG