Amilorid

Amilorid ist ein kaliumsparendes Diuretikum, das zur Therapie von Ödemen, Bluthochdruck und Kaliummangel bei Herzinsuffizienz eingesetzt wird.

Amilorid: Übersicht

Anwendung

Amilorid wird zur Behandlung von Ödemen (kardiale und hepatische), Bluthochdruck (essentielle Hypertonie) und Kaliummangel bei Herzschwäche (Herzinsuffizienz) angewendet. Es wird nur Patienten empfohlen, bei denen eine Verminderung von Kaliumverlusten angezeigt ist.

Amilorid wird grundsätzlich mit einem weiteren Diuretikum kombiniert. Dabei handelt es sich um Thiazid- oder Schleifendiuretika. Am häufigsten ist die Kombination mit Hydrochlorothiazid.

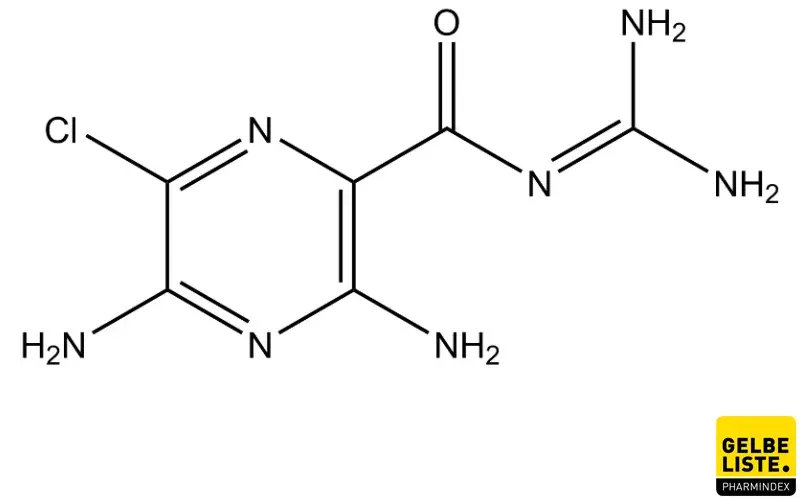

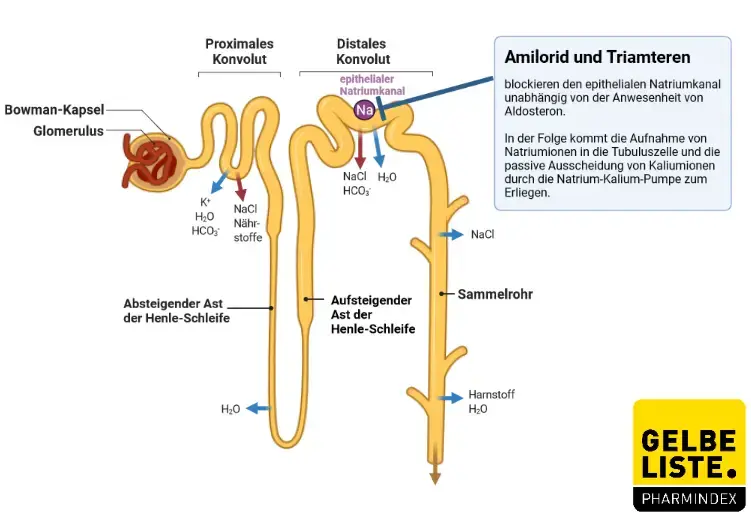

Wirkmechanismus

Amilorid blockiert im distalen Tubulus der Niere Natriumkanäle, die für die Wiederaufnahme von Natrium aus dem Primärharn sorgen. Normalerweise wird über diese Kanäle Kalium gegen Natrium ausgetauscht. Durch die Blockade wird weniger Kalium mit dem Harn ausgeschieden. Als Folge ergibt sich eine Mehrausscheidung von Wasser, Natrium, Chlorid und Bicarbonat bei gleichzeitiger Kalium- und Magnesiumretention. Amilorid kann so einen Kaliummangel bei Herzinsuffizienz ausgleichen.

Durch die Kombination mit einem weiteren Entwässerungsmittel wird die Harnausscheidung deutlich verstärkt. Mit dem Flüssigkeitsverlust sinkt das Blutvolumen. Das wiederum senkt den Blutdruck. Außerdem entlastet es das geschwächte Herz, das nun weniger Blut pumpen muss.

Pharmakokinetik

Nach oraler Gabe wird Amilorid zu ca. 50% aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert und die systemische Verfügbarkeit beträgt 50%. Nach 3-4 Stunden werden maximale Plasmaspiegel erreicht. Amilorid wird nur zu einem geringen Teil (40%) an Plasmaproteine gebunden. Das Verteilungsvolumen wird mit 5 l/kg angegeben. Der in Form von Amiloridhydrochlorid angewendete Wirkstoff wird nicht oder nur geringfügig metabolisiert. Er wird unverändert zu etwa gleichen Teilen mit dem Urin und den Faeces ausgeschieden. Bei normaler Nierenfunktion liegt die Eliminationshalbwertszeit zwischen 6 und 9 Stunden. Bei eingeschränkter Nierenfunktion ist sie deutlich verlängert.

Die diuretische Wirkung von Amilorid tritt nach ca. 2 Stunden ein und hält 12-24 Stunden an.

Dosierung

Die Dosierung wird abhängig vom Behandlungserfolg individuell festgelegt. Ein anfänglicher Richtwert ist 2,5 mg (z. B. kombiniert mit 25 mg Hydrochlorothiazid).

Bei Einmalgabe erfolgt die Einnahme morgens. Höhere Dosierungen können in mehreren Einzeldosen über den Tag verteilt werden.

Nebenwirkungen

Die langanhaltende Anwendung von Amilorid kann zu Störungen im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, insbesondere zu Hyperkaliämie und Hyponatriämie sowie Hypochlorämie und Hypomagnesiämie sowie in seltenen Fällen zu einer Hypokaliämie führen.

- Als Begleiterscheinungen einer Hyperkaliämie können Müdigkeit, Schwächegefühl, Verwirrtheitszustände, Parästhesien und schlaffe Paralysen sowie eine Bradykardie oder andere Herzrhythmusstörungen auftreten.

- Infolge einer Hypokaliämie kann es zu Müdigkeit, Schläfrigkeit, Muskelschwäche, Parästhesien, Paresen, Apathie, Adynamie der glatten Muskulatur mit Obstipation, Meteorismus und Herzrhythmusstörungen kommen. Schwere Kaliumverluste können zu einem Subileus bis hin zu einem paralytischen Ileus und zu Bewusstseinsstörungen bis zum Koma führen.

Übermäßige Flüssigkeits- und Natriumverluste sind aufgrund verstärkter Diurese besonders bei hohen Dosierungen möglich und äußern sich z. B. als Mundtrockenheit/Durst, Schwäche- und Schwindelgefühl, Muskelkrämpfe (z. B. Wadenkrämpfe), Kopfschmerzen, Herzklopfen, Hypotonie, orthostatische Regulationsstörungen und Synkopen.

Bei exzessiver Diurese kann es als Folge einer Dehydratation/Hypovolämie zur Hämokonzentration und folglich zu Thrombosen und Embolien kommen. In seltenen Fällen sind Konvulsionen, Verwirrtheitszuständen, Bewusstseinsstörungen bis zum Koma, Kreislaufkollaps und akutes Nierenversagen möglich.

Im Folgenden sind weitere Nebenwirkungen von Amilorid nach ihrer Häufigkeit aufgelistet:

Häufig:

- Hyperglykämie und Glucosurie (Verschlechterung der Stoffwechsellage bei manifestem Diabetes mellitus, latenter Diabetes Mellitus kann sich bemerkbar machen)

- Hyperurikämie (kann bei prädisponierten Patienten zu Gichtanfällen führen)

- Erhöhung der Serumlipide (Cholesterin, Triglyzeride)

- Hypermagnesiurien (führt nur gelegentlich zu Hypomagnesiämien, da Magnesium aus dem Knochen mobilisiert wird).

Gelegentlich:

- Thrombozytopenie

- Hypomagnesiämie

- allergische Hautreaktionen (z. B. Erythem, photoallergisches Exanthem, Urtikaria, Juckreiz), bullöse Exantheme, toxische epidermale Nekrolyse

- vermehrtes Schwitzen

- reversibler Anstieg harnpflichtiger Substanzen (z. B. Kreatinin, Harnstoff)

- Kopfschmerzen, Müdigkeit, Ataxie, Schwäche, Schwindel, Geschmacksstörungen

- Palpitationen

- Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit, Schluckauf, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Obstipation, Schmerzen und Krämpfe im Bauchraum

- Impotenz, verminderte Libido.

Selten:

- Leukopenie, Neutropenie, hämolytische Anämie, aplastische Anämie, Agranulozytose

- anaphylaktische Reaktionen (incl. Schock)

- geringgradige Sehstörungen (z. B. verschwommenes Sehen, Xanthopsie), Einschränkung der Bildung von Tränenflüssigkeit, Verschlechterung einer bestehenden Kurzsichtigkeit

- Vaskulitis

- Hypokaliämie

- Hyperamylasämie

- Depressionen, Schlaflosigkeit, Verwirrtheitszustände, Nervosität, Schläfrigkeit, Unruhe, Apathie

- Parästhesien, Stupor, Tremor, Enzephalopathie, Paresen, schlaffe Paralysen, Konvulsionen

- Bewusstseinsstörungen, Benommenheit, Koma

- Gleichgewichtsstörungen

- Tinnitus

- pectanginöse Beschwerden, Tachykardie

- Dyspnoe, verstopfte Nase, Husten, Atembeschwerden, Atemnotsyndrom (incl. Pneumonitis)

- Pankreatitis

- Gelbsucht (intrahepatischer cholestatischer Ikterus)

- Leberfunktionsstörungen

- Alopezie

- akute interstitielle Nephritis

- fieberhafte Zustände.

Sehr selten:

- Lungenödem mit Schocksymptomatik

- Auftreten eines kutaner Lupus erythematodes oder Reaktivierung eines solchen, kutane Lupus erythematodes-ähnliche Reaktionen.

Nebenwirkungen mit unbekannter Häufigkeit:

- Dehydratation/Hypovolämie

- Störungen im Säure-Basen-Haushalt

- EKG-Veränderungen (Bradykardie und andere Herzrhythmusstörungen), Synkopen, Digitalistoxizität

- erhöhter intraokularer Druck

- orthostatische Regulationsstörungen

- nekrotisierende Angitis

- Irritationen der Magenschleimhaut, Völlegefühl, Flatulenz, Dyspepsie

- gastrointestinale Blutungen

- Aktivierung eines wahrscheinlich vorbestehenden peptischen Ulcus

- Adynamie der glatten Muskulatur

- Subileus oder paralytischer Ileus

- Entzündung der Speicheldrüsen

- akute Cholezystitis (bei vorbestehender Cholelithiasis)

- Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen, Schmerzen in den Extremitäten, Gelenkschmerzen

- Muskelverspannungen, Muskelkrämpfe (z. B. Wadenkrämpfe), Muskelschwäche

- Dysurie, Nykturie, Polyurie, Pollakisurie, Inkontinenz, Blasenspasmus

- Nierenfunktionsstörungen bis zum Nierenversagen

- Schwäche, Fatigue, allgemeines Krankheitsgefühl, Schmerzen in der Brust.

Wechselwirkungen

Eine Verstärkung der blutdrucksenkenden Wirkung von Amilorid ist möglich durch:

- andere Diuretika

- blutdrucksenkende Arzneimittel, wie z.B. Betablocker, Nitrate, Vasodilatatoren

- Barbiturate, Phenothiazine, trizyklische Antidepressiva

- Alkoholgenuss.

Bei zusätzlicher Einnahme von ACE-Hemmern (z. B. Captopril, Enalapril) ist insbesondere zu Behandlungsbeginn das Risiko eines massiven Blutdruckabfalls sowie einer Verschlechterung der Nierenfunktion zu beachten. Amilorid sollte daher 2-3 Tage vor Beginn einer Therapie mit einem ACE-Hemmer abgesetzt werden.

Es bestehen diverse Wechselwirkungen mit Salicylaten und anderen nicht-steroidalen Antiphlogistika (z. B. Indometacin). So können diese einerseits die blutdrucksenkende Wirkung von Amilorid vermindern. Andererseits kann die toxische Wirkung der Salicylate auf das zentrale Nervensystem bei hohen Amiloriddosen verstärkt sein. Bei einer durch Amilorid ausgelösten Hypovolämie, kann die gleichzeitige Gabe von nicht-steroidalen Antiphlogistika ein akutes Nierenversagen auslösen.

Die Gefahr des Auftretens einer Hyperkaliämie erhöht sich bei gleichzeitiger Gabe von Indometacin, ACE-Hemmern, anderen kaliumsparenden Arzneimitteln (wie z. B.Triamteren, Spironolacton) oder Kaliumsalzen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Insulin oder oralen Antidiabetika, harnsäuresenkenden Arzneimitteln sowie Noradrenalin und Adrenalin kann deren Wirkung abgeschwächt sein.

Das Risiko des Auftretens einer Hyperglykämie ist bei gleichzeitiger Gabe von β-Rezeptorenblockern erhöht.

Bei einer durch Amilorid ausgelösten Hypokaliämie und/oder Hypomagnesiämie ist zu beachten, dass die Empfindlichkeit des Herzmuskels gegenüber herzwirksamen Glykosiden erhöht ist und die Wirkungen und Nebenwirkungen der herzwirksamen Glykoside entsprechend verstärkt werden. Es ist jedoch auch möglich, dass die Wirkung von herzwirksamen Glykosiden durch Amilorid abgeschwächt wird.

Verstärkte Kaliumverluste sind möglich bei gleichzeitiger Anwendung von kaliuretischen Diuretika (z. B. Furosemid), Glukokortikoiden, ACTH, Carbenoxolon, Amphotericin B, Penicillin G, Salicylaten oder Laxanzien.

Die Knochenmarkstoxizität (insbesondere Granulozytopenie) von Zytostatika (z. B. Cyclophosphamid, Fluorouracil, Methotrexat) kann verstärkt werden.

Eine durch Amilorid induzierte verminderte Lithiumausscheidung kann zu einer Verstärkung der kardio- und neurotoxischen Wirkung des Lithiums führen.

Die Wirkung von curareartigen Muskelrelaxanzien kann durch Amilorid verstärkt oder verlängert werden. Sollte das Amiloridpräparat vor Anwendung peripherer Muskelrelaxanzien nicht abgesetzt werden können, muss der Narkosearzt darüber informiert werden.

Kontraindikation

Amilorid darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff, anderen Thiaziden oder Gelborange S

- Überempfindlichkeit gegenüber Sulfonamiden (Kreuzreaktion)

- schweren Nierenfunktionsstörungen (schwere progressive Nierenerkrankung, akutes Nierenversagen oder Niereninsuffizienz mit Oligurie oder Anurie; Kreatinin-Clearance kleiner als 30 ml/min und/oder Serum-Kreatinin über 1,8 mg/ 100 ml)

- akuter Glomerulonephritis, diabetischer Nephropathie

- schwerer Leberfunktionsstörung (Präkoma mit Leberzirrhose)

- Hyperkaliämie (Serumkaliumwerte über 5,5 mmol/l) oder Hypokaliämie

- gleichzeitiger Gabe von anderen kaliumsparenden Diuretika (z. B. Spironolacton, Triamteren), Kaliumpräparaten, kaliumreicher Diät aufgrund der Gefahr des Auftretens einer Hyperkaliämie

- Hyponatriämie

- Hypovolämie

- Hyperkalzämie

- Gicht

- gleichzeitiger Lithium-Therapie

- Schwangerschaft und Stillzeit.

Eine besonders sorgfältige Überwachung ist erforderlich bei:

- Hypotonie

- zerebrovaskulären Durchblutungsstörungen

- koronarer Herzkrankheit

- Patienten mit manifestem oder latentem Diabetes mellitus

- Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance 30-60ml/ min und/oder Serum-Kreatinin zwischen 1,8 und 1,5 mg/100 ml)

- Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion

- Prädisposition für eine respiratorische oder metabolische Azidose.

Über die Sicherheit der Anwendung von Amilorid bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Sie sollen daher nicht mit Amilorid behandelt werden.

Sobald eine der oben genannten Gegenanzeigen bzw. eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt, sollte die Therapie abgebrochen werden:

- Überempfindlichkeitsreaktionen

- therapieresistente Stoffwechselentgleisung

- ausgeprägte orthostatische Regulationsstörungen

- ausgeprägte gastrointestinale Beschwerden

- ausgeprägte zentralnervöse Störungen

- Pankreatitis

- akute Cholezystitis

- Blutbildveränderungen (Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie)

- Auftreten einer Vaskulitis

- Verschlimmerung einer bestehenden Kurzsichtigkeit.

Schwangerschaft

Es liegen keine Erfahrungen über die Sicherheit der Anwendung von Amilorid in der Schwangerschaft vor. Eine Anwendung während der Schwangerschaft ist daher kontraindiziert.

Stillzeit

Amilorid darf während der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine Untersuchungen zur Milchgängigkeit vorliegen.

Verkehrstüchtigkeit

Amilorid kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten ohne sicheren Halt beeinträchtigt wird. In verstärktem Maße gilt dies zu Beginn einer Behandlung oder bei Dosiserhöhung und Präparatewechsel. Im Zusammenhang mit Alkohol wird diese Wirkung verstärkt.

Die Behandlung mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle.

Weitere Details zu diesem Wirkstoff können Sie den jeweiligen Fachinformationen entnehmen.

Alternativen

Weitere Kaliumsparende Diuretika sind die Wirkstoffe Triamteren und die Aldosteronantagonisten Spironolacton, Canrenon und Eplerenon.

Wirkstoff-Informationen

- Steinhilber, Schubert, Zsilavecz, Roth; Medizinische Chemie 2. Auflage 2010

- Mutschler Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11., Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Abbildung

Adapted from „Selective Reabsorption in the Nephron”, by BioRender.com