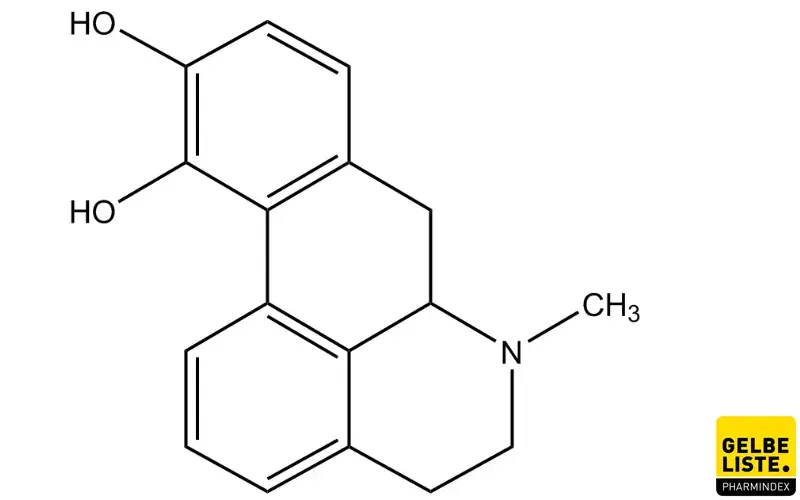

Apomorphin

Apomorphin ist ein subkutan zu applizierender Wirkstoff aus der Gruppe der Dopaminrezeptor-Agonisten, der bei motorischen Fluktuationen („On-Off“-Phänomen) bei Morbus Parkinson indiziert ist.

Apomorphin: Übersicht

Anwendung

Apomorphin wird angewendet bei Patienten mit Morbus Parkinson zur Behandlung behindernder motorischer Fluktuationen („On-off“-Phänomen), die trotz individuell eingestellter Behandlung mit Levodopa (+ peripheren Decarboxylasehemmer) und/oder anderen Antiparkinsonmitteln persistieren.

Anwendungsart

Apomorphin ist als 5 oder 10 mg/mL Injektionslösung oder Infusionslösung erhältlich.

Hierbei wird Apomorphin subkutan als intermittierende Bolusinjektionen oder mit Hilfe einer Minipumpe und/oder Spritzenpumpe als kontinuierliche subkutane Infusion appliziert.

CAVE: Apomorphin darf unter keinen Umständen intravenös appliziert werden.

Für die Behandlung mit Apomorphin in Frage kommende Patienten müssen das Einsetzen der „Off“-Symptomatik erkennen können und entweder in der Lage sein, sich das Arzneimittel eigenständig zu applizieren oder über eine verantwortliche Pflegeperson verfügen, die die Injektion bei Bedarf durchführen kann.

Die mit Apomorphin behandelten Patienten müssen normalerweise mindestens zwei Tage vor Einleitung der Therapie mit der Anwendung von Domperidon begonnen haben. Die Dosis für Domperidon soll auf die niedrigste Wirkdosis titriert und sobald wie möglich abgesetzt werden.

Bevor eine Entscheidung zur Einleitung einer Therapie mit Domperidon und Apomorphin getroffen wird, müssen für jeden Patienten individuell die Risikofaktoren für eine Verlängerung des QT-Intervalls sorgfältig bewertet werden, um sicherzustellen, dass der Nutzen das Risiko überwiegt.

Die Einstellung auf Apomorphin soll unter den kontrollierten Bedingungen einer Spezialklinik erfolgen. Der Patient ist dabei von einem in der Behandlung des Morbus Parkinson erfahrenen Arzt (z.B. einem Neurologen) zu überwachen.

Die Therapie der Patienten mit Levodopa (mit oder ohne Dopaminrezeptor-Agonisten) ist vor Beginn der Behandlung mit Apomorphin zu optimieren.

Wirkmechanismus

Apomorphin ist ein Agonist an D1- und D2-Dopaminrezeptoren, wobei die Wirkungen auf die motorischen Einschränkungen bei Parkinson-Patienten wahrscheinlich über postsynaptische Rezeptoren vermittelt werden.

Das extrapyramidal-motorische System (EPMS) ist für die Steuerung des Muskeltonus und Ausführung der Motorik verantwortlich. Verschiedene Hirnareale sind dabei miteinander verschaltet, um Bewegungsabläufe durch Ausschüttung von Neurotransmittern im Striatum zu modulieren. Kortikostriatale Afferenzen sind vorwiegend glutamaterg, nigrostriatale Afferenzen dopaminerg. Darüber hinaus sind GABA und Acetylcholin im Verschaltungssystem beteiligt.

Acetylcholin hat dabei funktionell eine dopaminantagonisierende Wirkung. Kommt es durch neurodegenerative Prozesse zu einem Verlust dopaminerger Neurone in der Substantia nigra, resultiert daraus eine verminderte Dopaminausschüttung im Striatum. Folglich überwiegt der cholinerge Tonus im Striatum und löst direkt oder indirekt Änderungen im extrapyramidal-motorischen System und somit motorische Funktionsstörungen (Akinese, Rigor, posturale Instabilität) aus. Apomorphin kann diesem Ungleichgewicht durch Stimulation von Dopaminrezeptoren entgegenwirken.

Dosierung

Die individuelle Dosis für jeden Patienten ist durch ein schrittweises Dosierungsschema zu ermitteln.

Folgendes Schema wird vorgeschlagen:

- Der Patient erhält während einer hypokinetischen oder „Off“-Phase 1 mg Apomorphinhydrochlorid (0,1 mL, also ca. 15 bis 20 µg/kg) als subkutane Injektion und wird anschließend 30 Minuten auf eine motorische Reaktion hin beobachtet.

- Wird kein bzw. ein lediglich unzureichendes Ansprechen erreicht, kann nach mindestens 40 Minuten eine zweite Dosis von 2 mg Apomorphinhydrochlorid (0,2 mL) subkutan appliziert und der Patient weitere 30 Minuten auf eine entsprechende Reaktion hin beobachtet werden.

- Die Dosierung kann durch Injektionen im Abstand von jeweils mindestens 40 Minuten schrittweise gesteigert werden, bis eine adäquate motorische Reaktion erreicht wird.

Sobald die individuelle Dosis festgelegt wurde, kann bei den ersten Anzeichen einer „Off“-Phase eine einzelne subkutane Injektion in das untere Abdomen oder in die Außenseite des Oberschenkels appliziert werden.

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die Resorption je nach Injektionsstelle beim selben Patienten variiert. Daher ist der Patient über die nächste Stunde hinsichtlich der Qualität des Ansprechens auf die Behandlung zu beobachten.

Je nach Patientenreakion kann die Dosierung entsprechend angepasst werden.

Die optimale Dosierung von Apomorphinhydrochlorid ist interindividuell unterschiedlich, bleibt aber nach erfolgter Einstellung bei einem bestimmten Patienten relativ konstant.

Vorsichtsmaßnahmen bei fortgesetzter Behandlung:

- Die Tagesdosis von Apomorphin weist erhebliche interindividuelle Unterschiede auf und liegt normalerweise zwischen 3 mg und 30 mg (diese wird in Form von 1 bis 10, manchmal sogar 12 Injektionen täglich verabreicht).

- Es wird empfohlen, eine Tagesgesamtdosis von 100 mg Apomorphinhydrochlorid und bei den einzelnen Bolusinjektionen eine Dosis von 10 mg nicht zu überschreiten.

- In klinischen Studien war es in der Regel möglich, die Levodopa-Dosis etwas zu reduzieren (dieser Effekt fällt jedoch individuell recht unterschiedlich aus und ist von einem erfahrenen Arzt sorgfältig zu überwachen).

- Sobald die Behandlung festgelegt ist, kann Domperidon bei manchen Patienten schrittweise reduziert werden (es kann aber nur bei wenigen Patienten völlig darauf verzichtet werden, ohne dass es zu Erbrechen oder Hypotonie kommt).

Ältere Menschen sind in der Gruppe der Patienten mit Morbus Parkinson häufig vertreten und stellen einen hohen Anteil der in klinischen Studien mit Apomorphin untersuchten Patienten dar.

Die Therapie älterer Menschen mit Apomorphin unterscheidet sich nicht von der jüngerer Menschen, jedoch wird aufgrund des Risikos einer orthostatischen Hypotonie erhöhte Vorsicht bei der Einleitung der Therapie bei älteren Patienten empfohlen.

Pharmakokinetik

Resorption

- Apomorphin wird aus dem subkutanen Gewebe rasch und vollständig resorbiert, was mit dem schnellen Einsetzen der klinischen Wirkungen (4-12 Minuten) korreliert.

Verteilung

- Nach subkutaner Injektion lässt sich der Verbleib von Apomorphin anhand eines Zwei-Kompartiment-Modells mit einer Verteilungshalbwertszeit von 5 (± 1,1) Minuten beschreiben.

- Das klinische Ansprechen korreliert gut mit der Apomorphin-Konzentration im Liquor.

Metabolismus

- Die Metabolisierung von Apomorphin erfolgt bei mindestens 10% der Gesamtdosis durch Glukuronidierung und Sulfonierung (weitere Abbauwege wurden nicht beschrieben).

Elimination

- Die kurze klinische Wirkdauer von etwa 1 Stunde ist auf die schnelle Clearance zurückzuführen.

- Die Eliminationshalbwertszeit beträgt 33 (± 3,9) Minuten.

Nebenwirkungen

Apomorphin wird aufgrund seines Nebenwirkungsprofils nur noch in seltenen Fällen eingesetzt. Die Nebenwirkungen, die unter Apomorphin auftreten können, sind primär anhand dopaminerger Effekte zu erklären.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen:

- Übelkeit und Erbrechen (insbesondere zu Beginn der Behandlung und in der Regel infolge des Absetzens von Domperidon)

- Halluzinationen

- Neuropsychiatrische Störungen (einschließlich vorübergehender leichter Verwirrtheitszustände und optischer Halluzinationen)

- Sedierung (zu Beginn der Therapie bei jeder Dosis)

- Schwindel und Benommenheit

- Reaktionen an der Injektionsstelle

Wechselwirkungen

Antiparkinsonmittel

- Patienten, die für eine Behandlung mit Apomorphin in Frage kommen, erhalten in der Regel gleichzeitig zusätzliche Antiparkinsonmittel.

- Zu Beginn der Therapie mit Apomorphin ist in diesem Zusammenhang auf ungewöhnliche Nebenwirkungen oder Anzeichen einer Wirkungsverstärkung zu achten.

QT-Zeit verlängernde Arzneimittel

- Es wird empfohlen, die Anwendung von Apomorphin zusammen mit Wirkstoffen, die bekanntermaßen das QT-Intervall verlängern, zu vermeiden.

Neuroleptika (Dopaminrezeptor-Antagonisten)

- Neuroleptika können antagonistisch wirken, wenn sie zusammen mit Apomorphin eingesetzt werden.

- Eine mögliche Wechselwirkung besteht zwischen Clozapin und Apomorphin, wobei Clozapin auch angewendet werden kann, um die Symptome neuropsychiatrischer Komplikationen zu mindern.

- Wenn Neuroleptika bei Patienten mit Morbus Parkinson eingesetzt werden müssen, die mit Dopaminrezeptor-Agonisten behandelt werden, kann bei Applikation mit Hilfe einer Minipumpe und/oder Spritzenpumpe eine schrittweise Reduktion der Apomorphin-Dosis erwogen werden (bei abruptem Absetzen einer dopaminergen Therapie wurde in seltenen Fällen über Symptome berichtet, die auf ein malignes neuroleptisches Syndrom hindeuteten).

Kontraindikationen

Die Anwendung von Apomorphin ist kontraindiziert bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels

- Patienten mit Atemdepression, Demenz, Psychosen und Leberinsuffizienz

- Patienten, die auf Levodopa mit einer „On“-Reaktion ansprechen, die mit ausgeprägten Dyskinesien oder Dystonien einhergeht (bezogen auf eine intermittierende Behandlung mit Apomorphin)

- Gleichzeitiger Anwendung mit Ondansetron

- Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

Schwangerschaft

Zur Anwendung von Apomorphin bei Schwangeren liegen keine Erfahrungen vor. Tierexperimentelle Reproduktionsstudien weisen zwar nicht auf teratogene Wirkungen hin, doch können bei Ratten maternal-toxische Dosen zu Atemversagen bei den neugeborenen Jungtieren führen. Das potenzielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt, weshalb Apomorphin nicht während der Schwangerschaft angewendet werden darf (es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich).

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Apomorphin in die Muttermilch übergeht. Demnach ist eine Entscheidung zu treffen, ob weiter gestillt/abgestillt oder die Behandlung mit Apomorphin fortgesetzt/abgesetzt werden soll, wobei der Nutzen des Stillens für das Kind und der Nutzen von Apomorphin für die Frau zu berücksichtigen sind.

Verkehrstüchtigkeit

Patienten, bei denen es unter der Behandlung mit Apomorphin zu Somnolenz und/oder plötzlichen Schlafattacken kommt, müssen angewiesen werden, von der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr abzusehen. Dies gilt auch für Tätigkeiten, bei denen ein eingeschränktes Reaktionsvermögen sie oder andere einem gefährlichen Risiko aussetzen könnte (zumindest so lange, bis es zu keinen wiederkehrenden Attacken und keiner Somnolenz mehr kommt).

Anwendungshinweise

Begleiterkrankungen

Bei Patienten mit Nieren-, Lungen- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie bei Patienten, die zu Übelkeit und Erbrechen neigen, darf Apomorphin nur mit Vorsicht angewendet werden.

QT-Zeit-Verlängerung

Da Apomorphin insbesondere in hoher Dosis das QT-Intervall möglicherweise verlängern kann, ist bei der Behandlung von Patienten mit einem Risiko für Torsades de Pointes Vorsicht geboten.

Hypotonie

Da Apomorphin selbst bei Vorbehandlung mit Domperidon zu Blutdruckabfall führen kann, ist bei Patienten mit vorbestehenden Herzkrankheiten und bei Patienten, die mit vasoaktiven Arzneimitteln wie Antihypertensiva behandelt werden, Vorsicht geboten (vor allem bei Patienten mit vorbestehender orthostatischer Hypotonie).

Reaktionen an der Injektionsstelle

Apomorphin geht mit lokalen subkutanen Reaktionen einher, die sich in manchen Fällen durch Rotation der Injektionsstellen oder möglicherweise auch durch den Einsatz von Ultraschall (sofern vorhanden) in Bereichen mit Knötchen und Verhärtungen mindern.

Hämolytische Anämie

Bei mit Levodopa und Apomorphin behandelten Patienten wurde über hämolytische Anämie berichtet (wie bei Levodopa sind bei gleichzeitiger Anwendung von Apomorphin regelmäßige Blutbildkontrollen angezeigt).

Alternativen

Die Pharmakotherapie des Parkinson-Syndroms orientiert sich primär an patientenindividuellen Faktoren (Kardinalsymptome, Begleitsymptome, Begleitmedikation).

Die alternativen Wirkstoffe umfassen:

- Levodopa + Decarboxylasehemmer (Carbidopa, Benserazid)

- Andere Dopaminrezeptor-Agonisten wie Pramipexol und Ropinirol (Nicht-Ergot) oder Bromocriptin, Cabergolin und Lisurid (Ergot)

- MAO-B-Hemmer wie Rasagilin und Selegilin

- COMT-Hemmer wie Tolcapon und Entacapon

- NMDA-Antagonisten wie Amantadin und Budipin

- Anticholinergika wie Biperiden und Procyclidin

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- Everpharma: Fachinformation

- Archimedes Pharma: Fachinformation

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- AWMF: Kurzversion S3 Leitlinie Idiopathisches Parkinson-Syndrom

-

APO-go® 5 mg/ml Infusionslösung in einer Fertigspritze

STADAPHARM GmbH

-

APO-go® 5 mg/ml lnfusionslösung in einer Patrone

STADAPHARM GmbH

-

APO-go® AMPULLEN 10 mg/ml Injektions-/ Infusionslösung

STADAPHARM GmbH

-

APO-go® PEN 10 mg/ml Injektionslösung

STADAPHARM GmbH

-

Apomorphin Archimedes® 10 mg/ml Injektionslösung/Infusionslösung

Desitin Arzneimittel GmbH

-

Apomorphinhydrochlorid PharmSwed 5 mg/ml Infusionslösung

Evolan Pharma AB

-

Dacepton 5 mg/ml Infusionslösung

Ever Pharma GmbH

-

Dacepton 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone

Ever Pharma GmbH

-

Kynmobi 10 mg Sublingualfilm

Bial Deutschland GmbH

-

Kynmobi 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30mg Sublingualfilm, Packung zur Einleitungsbehandlung

Bial Deutschland GmbH

-

Kynmobi 15 mg Sublingualfilm

Bial Deutschland GmbH

-

Kynmobi 20 mg Sublingualfilm

Bial Deutschland GmbH

-

Kynmobi 25 mg Sublingualfilm

Bial Deutschland GmbH

-

Kynmobi 30 mg Sublingualfilm

Bial Deutschland GmbH