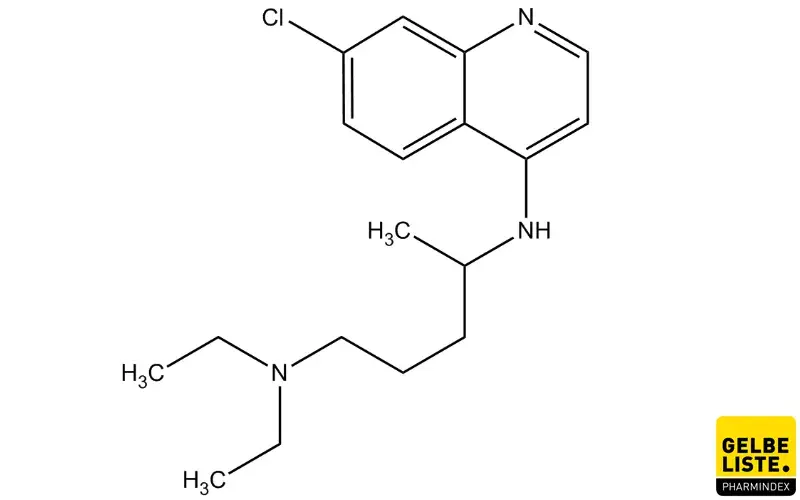

Chloroquin

Der Wirkstoff Chloroquin ist ein Analogpräparat zu Hydroxychloroquin und wird angewendet zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, Lupus erythematodes, sowie zur Therapie und Prophylaxe von Malaria.

Chloroquin: Übersicht

Anwendung

Der Wirkstoff Chloroquin ist indiziert für die Behandlung folgender Erkrankungen:

- Malaria (Therapie und Prophylaxe)

- Rheumatoide Arthritis

- Systemischer Lupus erythematodes (ohne Organbeteiligung)

- Porphyria cutanea tarda (PCT)

- extraintestinale Amöbiasis (nicht mehr empfohlen, da bisher bei E. histolytica keine Metronidazol-Resistenzen aufgetreten sind und Chloroquin keinen therapeutischen Vorteil bringen)

Chloroquin und Hydroxychloroquin werden aktuell in mehreren klinischen Studien auf ihre Wirkung gegen SARS-CoV-2 bei COVID-19 untersucht.

Wirkmechanismus

Chloroquin gehört zur Gruppe der 4-Aminochinoline, die zur Malariabehandlung und Malariaprophylaxe geeignet sind. Die Antimalariawirkung des Chloroquins basiert u. a. vermutlich auf der Bindung von Chloroquin an Porphyrine, die zur Zerstörung bzw. Hemmung von asexuellen Formen nichtresistenter Plasmodien in den Erythrozyten führt sowie die Entwicklung von Geschlechtsformen (Gametozyten) bei P. ovale, P. vivax, P. malariae und unreifer Formen von P. falciparum stört.

Chloroquin beeinflusst außerdem bei Langzeitbehandlung den Krankheitsverlauf der rheumatoiden Arthritis positiv und kann eine Remission induzieren.

In den meisten tierexperimentellen Entzündungsmodellen zeigt Chloroquin keine Wirkung. Die antirheumatische Wirkung könnte über eine immunsuppressive Wirkung zustande kommen.

Weiterhin ist die Wirksamkeit bei systemischem Lupus erythematodes belegt.

Pharmakokinetik

Resorption

Nach oraler Anwendung wird Chloroquin rasch und nahezu vollständig resorbiert. Die maximalen Blutspiegel werden nach 3 Stunden erreicht. Für die Malariaprophylaxe sind Plasmaspiegel oberhalb von 9,6 μg/l (> 30 nmol/l), d. h. etwa 12,8 bis 32 μg/l erforderlich. Für die Malariatherapie werden Plasmaspiegel von 96 bis 192 μg/l benötigt.

Verteilung

Chloroquin verteilt sich in unterschiedlicher Konzentration in die Gewebe und besitzt ein großes Verteilungsvolumen. Das scheinbare Verteilungsvolumen ist sehr hoch und liegt bei etwa 800 l/kg Körpergewicht. Im Vollblut ist der größere Teil des Chloroquins an zelluläre Bestandteile gebunden. Chloroquin ist im Plasma zu 50 bis 60 % an Plasmaproteine gebunden. Im Verlaufe einer Behandlung reichert sich Chloroquin in den Organen an. In Herz, Lunge, Nieren und Leber wird mehr als das 10fache, in parenchymatösen Zellen das 100- bis 500fache und in pigmentierten Zellen bis zum 1000-fachen der Plasmakonzentration gefunden.

Biotransformation

Chloroquin wird in der Leber metabolisiert. Hauptmetabolit ist das Monodesethylchloroquin, das auch eine Antimalariawirkung zeigt. Die Ausscheidung von Chloroquin erfolgt über die Galle und die Nieren. Hydroxychloroquin ist ein weniger toxischer Metabolit von Chloroquin.

Elimination

Chloroquin wird zu 40 bis 70% unverändert renal eliminiert. Die Ausscheidung aus den tiefen Kompartimenten erfolgt nur langsam. Die Halbwertszeit, berechnet aus einem Multikompartimentsystem, liegt zwischen 30 und 60 Tagen.

Dosierung

Vor Therapiebeginn muss die Aktivität der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase bestimmt werden. Bei Frauen im gebärfähigen Alter muss vor Therapie ein negativer Schwangerschaftstest vorliegen und während sowie bis 3 Monate nach der Therapie ein wirksamer Kontrazeptionsschutz erfolgen (Nutzen-Risiko-Abwägung in der Malaria-Prophylaxe und Therapie, da die Malariainfektion selbst Schäden beim Fetus verursacht)!

Malariatherapie peroral:

Initial 10 mg/kg KG, nach 6 h 5 mg/kg KG, nach weiteren 12 h und 24 h jeweils 5 mg/kg KG (Gesamtdosis 25-30 mg Chloroquin)

Malariatherapie i.v.:

10 mg/kg KG Chloroquin als Dauerinfusion über 4 h, danach 5 mg/kg KG über 4 h in 12 stündlichen Abständen bis zur Gesamtdosis von 25-30 mg/kg KG

Malariaprophylaxe:

2 mal 5 mg/kg/KG Chloroquin peroral innerhalb einer Woche vor Reisebeginn, dann einmal pro Woche 5 mg/kg KG (jeweils am gleichen Wochentag)

Lupus erythematodes:

Tagesdosis Chloroquinphosphat nach KG:

- 11-20 kg: 40,5 mg

- 21-30 kg: 81 mg

- 32-62 kg: 125 mg

- 63-93 kg: 250 mg

- 94-124 kg: 375 mg

Nebenwirkungen

Bei der Anwendung von Chloroquin sind folgende Nebenwirkungen zu beachten:

- Irreversible Retinopathie

- Reversible Hornhauttrübungen

- Hepatotoxizität: Transaminasenanstieg

- Allergische und anaphylaktische Reaktion

- Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe

- Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit

- Par-/Dysästhesien, Neuropathien, Krampfanfälle, Hörverlust

- Photosensibilität, Juckreiz, Alopezie

- Thrombozytopenie, Leukopenie

- Kardiomyopathien, Hypotonie, QT-Zeit-Verlängerung, Torsade-de-pointes-Arrhythmien

- Angtsreaktionen, Psychosen

- Myopathien

- Hypoglykämien

- Verschlimmerung einer Porphyrie

Eine der gefürchtetsten Nebenwirkungen von Chloroquin ist der irreversible Visusverlust, weshalb vor und regelmäßig während der Therapie Untersuchungen durch einen Augenarzt erfolgen sollten.

Wechselwirkungen

Chloroquin ist Substrat von CYP2C8 und CYP3A4 und mittelstarker Inhibitor von CYP2D6.

Wirkung von anderen Wirkstoffen auf Chloroquin

- Antazida und Kaolin können die Resorption von Chloroquin verringern, deshalb sollten zwischen der Einnahme von Antazida bzw. Kaolin und der Gabe von Chloroquin mindestens 4 Stunden liegen

- Phenylbutazon erhöht das Risiko einer exfoliativen Dermatitis

- Probenecid erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Sensibilisierung

- Kortikosteroide können Myopathien und Kardiomyopathien verstärken

- Medikamenten mit hepatotoxischem Potential (z. B. Isoniazid, Amiodaron, Carbamazepin, Phenytoin, Phenothiazine und Ketoconazol)

- MAO-Inhibitoren (z. B. Tranylcypromin und Selegilin)

- Cimetidin kann die Ausscheidung von Chloroquin vermindern

- Mefloquin und Bupropion können das Risiko von Krampfanfällen erhöhen

- Metronidazol → akute dystonische Reaktion möglich

- Penicillamin erhöht das Risiko schwerer hämatologischer, renaler oder kutaner Nebenwirkungen

- Pyrimethamin und Sulfadoxin erhöhen deutlich das Risiko von Hautreaktionen

Wirkung von Chloroquin auf andere Substanzen:

- Verminderung der Antikörperbildung bei der Tollwutimpfung mit HDC-Impfstoff; ist eine gleichzeitige Tollwutimpfung unumgänglich, sollte diese Impfung intramuskulär erfolgen. Ein negativer Einfluss auf Routineimpfungen (Tetanus, Diphtherie, Masern, Poliomyelitis, Typhus und Tuberkulose) wurde nicht beobachtet.

- Erhöhung der Digoxin-Plasmakonzentration mit Glykosidintoxikation bei langfristiger Komedikation

- Verstärkung der Wirkung von Folsäureantagonisten (Methotrexat)

- Verminderung der Wirkung von Neostigmin und Pyridostigminbromid

- Erhöhung der Plasmakonzentration von Ciclosporin

- Verminderung der Resorption von Ampicillin (die Gabe von Ampicillin sollte mindestens 2 Stunden nach der Gabe von Chloroquin erfolgen)

- Die gleichzeitige Einnahme von Chloroquin zusammen mit Praziquantel kann zu verringerten Plasmakonzentrationen von Praziquantel führen. Der Mechanismus und die klinische Bedeutung dieser Wechselwirkung sind unklar

Chloroquin sollte mit Vorsicht bei Patienten angewendet werden, die Arzneimittel erhalten, die bekanntermaßen das QT-Intervall verlängern, wie z. B. Klasse IA und III-Antiarrhythmika, trizyklische Antidepressiva, Antipsychotika sowie einige Antiinfektiva, da ein erhöhtes Risiko für ventrikuläre Arrhythmien besteht. Halofantrin sollte nicht mit Chloroquin angewendet werden.

Kontraindikation

- Schwangerschaft

- Stillzeit

- Kombination mit hepatotoxischen Substanzen

- Kombination mit MAO-Hemmern

- Überempfindlichkeit gegenüber 4-Aminochinolinen

- vorbestehende Retinopathie oder Gesichtsfeldeinschränkungen

- Erkrankungen des blutbildenden Systems

- Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel (hämolytische Anämie, Favismus)

- Myasthenia gravis.

Schwangerschaft

Chloroquin darf in der Schwangerschaft nicht angewendet werden, weil es die Plazentaschranke passiert und beim Feten Organschäden verursachen kann. Vor Behandlung ist eine Schwangerschaft auszuschließen. Während der Behandlung und für drei Monate danach ist ein wirksamer Konzeptionsschutz einzuhalten.

Besonderheit Malaria

Während der Schwangerschaft muss bei Aufenthalt in einem Endemiegebiet eine Nutzen-Risiko-Abwägung in der Regel für die Anwendung von Chloroquin durchgeführt werden, da die Malariainfektion selbst den Feten schädigt. Vor Beginn einer Malariatherapie und -prophylaxe ist festzustellen, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Bei deren Ausschluss ist während der Behandlung sowie für drei Monate danach ein wirksamer Konzeptionsschutz einzuhalten.

Stillzeit

Chloroquin darf in der Stillzeit nicht angewendet werden, weil ca. 2 bis 4% des Wirkstoffs in die Muttermilch übergehen und aufgrund der langen Halbwertszeit mit einer Akkumulation beim Säugling gerechnet werden muss. Bisher sind keine Schädigungen des Säuglings bekannt geworden, dennoch darf aufgrund der unzureichenden Erfahrungen nicht gestillt werden.

Verkehrstüchtigkeit

Chloroquin kann aufgrund von zentralnervösen Nebenwirkungen (Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Verwirrtheitszuständen, Akkomodationsstörungen, Flimmerskotomen) auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße bei Therapiebeginn und im Zusammenwirken mit Alkohol.

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

-

AWMF; Diagnostik und Therapie der Amöbiasis

-

AMBOSS Chloroquin, Hydroxychloroquin

- Fachinformation Resochin