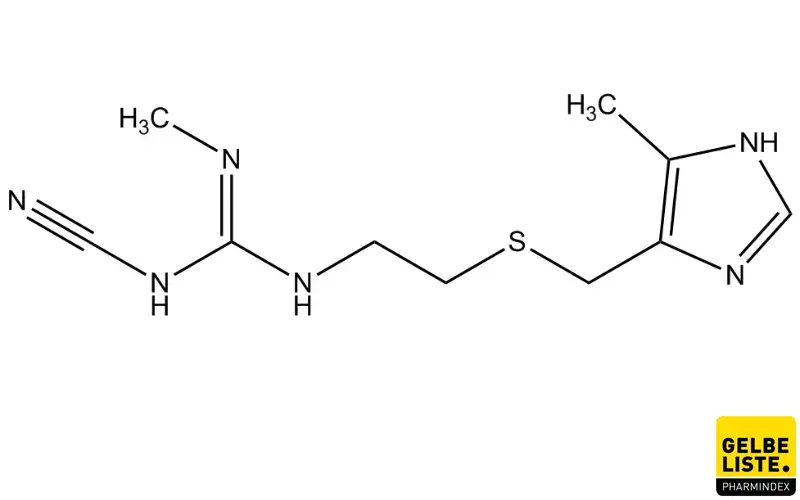

Cimetidin

Cimetidin gehört zu den H2-Rezeptor-Antagonisten und wird zur Verringerung der Magensäureproduktion eingesetzt. Cimetidin war der erste H2-Blocker, wird aber heute aufgrund seines Nebenwirkungsprofils bzw. der Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen kaum noch verschrieben.

Cimetidin: Übersicht

Anwendung

Cimetidin wird bei folgenden Erkrankungen im oberen Magen-Darm-Bereich angewendet, bei denen eine Reduktion der Magensäuresekretion indiziert ist:

- Ulcus duodeni

- Ulcus ventriculi

- Rezidivulcera nach Operationen (z. B. Ulcus pepticum jejuni)

- Zollinger-Ellison-Syndrom

Wirkmechanismus

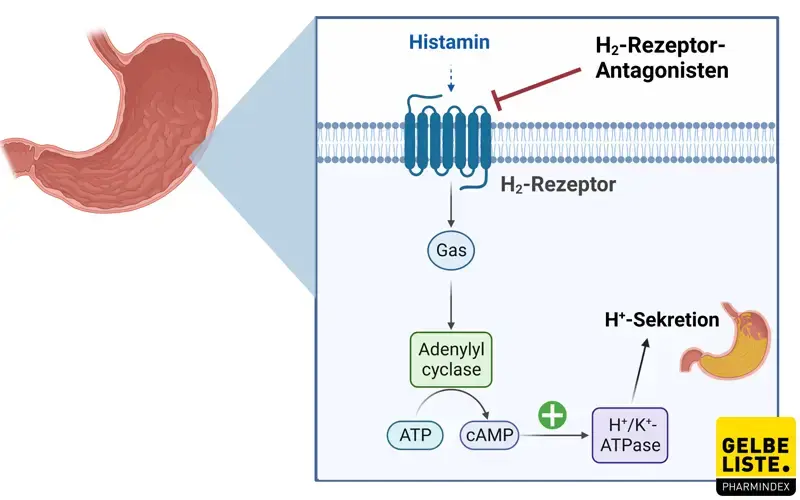

Cimetidin gehört zu den H2-Rezeptor-Antagonisten und hemmt kompetitiv die durch Histamin über H2-Rezeptoren vermittelte Magensäuresekretion.

Das Verständnis der Physiologie der Magensäuresekretion ist wesentlich für das Verständnis des Wirkmechanismus von Cimetidin: Die primären Stimuli für die Magensäuresekretion umfassen:

- Gastrin, das von antralen G-Zellen freigesetzt wird

- Histamin, das von oxyntischen enterochromaffinen Zellen freigesetzt wird, und

- Acetylcholin, das von antralen und oxyntischen Neuronen als Folge einer parasympathischen (vagalen) Stimulation freigesetzt wird.

Andere Stimuli für die Magensekretion umfassen Ghrelin und Motilin. Die Säurefreisetzung resultiert aus der stimulierenden Wirkung von Histamin auf Belegzellen, die durch die Aktivierung der Adenylatcyclase und die Bildung von zyklischem AMP (cAMP) vermittelt wird. cAMP aktiviert eine spezifische Proteinkinase, die ein noch unbekanntes Substrat phosphoryliert, das das stimulierende Signal weiterleitet.

Die wichtigsten Säuresekretionshemmer sind Somatostatin, das von oxyntischen und antralen D-Zellen freigesetzt wird, Cholecystokinin, atriale natriuretische Peptide, Stickstoffmonoxid und Glucagon-ähnliches Peptid-1.

Der H2-Rezeptorantagonist Cimetidin verhindert kompetitiv, dass Histamin die H2-Rezeptoren stimuliert, die sich auf den Belegzellen des Magens befinden (diese Zellen sind für die Salzsäuresekretion und die Sekretion des Intrinsic Factors verantwortlich).

Pharmakokinetik

Resorption

- Nach oraler Anwendung von Cimetidin werden häufig zwei maximale Plasmakonzentrationen beobachtet, wahrscheinlich als Ergebnis einer diskontinuierlichen Resorption im Gastrointestinaltrakt.

- Bei gesunden Patienten beträgt die absolute Bioverfügbarkeit von Cimetidin etwa 60%; bei Patienten mit Magengeschwüren kann sie jedoch bis zu 70% betragen.

- Insgesamt sind die Raten der Bioverfügbarkeit bei Patienten mit Magengeschwüren viel variabler.

Verteilung

- Das Verteilungsvolumen von Cimetidin wird mit 1 l/kg angegeben.

- Beim Menschen werden ungefähr 22,5% von Cimetidin an Plasmaproteine gebunden.

Metabolsimus

- Nach intravenöser Gabe von Cimetidin wird der Großteil der Muttersubstanz (58-77%) unverändert im Urin ausgeschieden.

- Der primäre Metabolit von Cimetidin ist Cimetidinsulfoxid und macht schätzungsweise 10-15% der Gesamtausscheidung aus.

- Forscher haben außerdem einen Nebenmetaboliten von Cimetidin mit einer hydroxylierten Methylgruppe am Imidazolring identifiziert, der nur 4% der Gesamtausscheidung ausmacht.

- Sowohl Cytochrom-P450-Enzyme als auch flavinhaltige Monooxygenasen sind am Metabolismus von Cimetidin beteiligt.

- Cimetidin ist ein bekannter Enzyminhibitor und kann den Metabolismus bestimmter gleichzeitig verabreichter Medikamente beeinträchtigen.

Elimination

- Cimetidin wird hauptsächlich im Urin ausgeschieden.

- Die Halbwertszeit von Cimetidin wird auf etwa 2 Stunden geschätzt.

- Die systemische Clearance von Cimetidin beträgt etwa 500-600 ml/min.

Dosierung

- Die übliche Erwachsenendosis bei der Behandlung von Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi und bei Rezidivulcera nach Operationen (z. B. Ulcus pepticum jejuni) beträgt 800 bis 1000 mg oral einmal täglich vor dem Schlafengehen.

- Bei peptischer Refluxösophagitis wird in der Regel eine Tagesdosis von 800 mg empfohlen.

- In Abhängigkeit vom endoskopischen Befund kann eine Dosiserhöhung auf 1600 mg täglich erforderlich sein.

- Das Zollinger-Ellison-Syndrom wird in Abhängigkeit vom Grad der Hypersekretion mit einer täglichen Dosis von 1000 mg bis 2000 mg Cimetidin behandelt.

Nebenwirkungen

Gelegentlich (≥1/1.000, <1/100) kann es unter der Anwendung von Cimetidin zu Hautausschlag, manchmal schwerer Natur kommen.

Seltene Nebenwirkungen (≥1/10.000, <1/1.000) sind:

- Reversible Depressionen

- Agranulozytose

- Thrombozytopenie

- Panzytopenie

- aplastische Anämie

- Reversible Polyneuropathien

- Bradykardie, Tachykardie, Überleitungsstörungen

- Erhöhung der Serum-Transaminasen (meist gering; normalisieren sich in der Regel unter fortgesetzter Behandlung)

Wechselwirkungen

Da Cimetidin durch Cytochrom P450-Enzyme metabolisiert wird, kann der Wirkstoff den hepatischen Metabolismus von Arzneimitteln, die ebenfalls über diese Enzyme verstoffwechselt werden,

beeinflussen.

Darüber hinaus ist unter der Einnahme von Cimetidin eine erhöhte Alkoholwirkung möglich.

Da Cimetidin zu einer Anhebung des Magen-pH-Wertes führt, wird die Resorption von Ketoconazol verringert. Aus diesem Grund soll Ketoconazol 2 Stunden vor Cimetidin eingenommen werden.

Kontraindikation

Cimetidin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- eingeschränkter Nierenfunktion (Dosisreduktion!)

Schwangerschaft

Cimetidin passiert die Plazenta und erreicht im fetalen Plasma 85% der mütterlichen Plasmakonzentration. Bisherige Erfahrungen beim Menschen haben keine nachteiligen Folgen für exponierte Kinder ergeben, doch sollte der Wikrstoff nur dann verwendet werden, wenn dies zwingend erforderlich ist.

Stillzeit

Cimetidin wird in der Muttermilch ausgeschieden und angereichert, weshalb bei einer Behandlung mit Cimetidin nicht gestillt werden sollte.

Anwendungshinweise

Symptom-Verschleierung

H2-Antagonisten können die Symptome eines Magenkarzinoms verschleiern und deshalb dessen Diagnose verzögern. Vor der Behandlung von Magenulcera muss deshalb eine eventuelle Malignität ausgeschlossen werden.

Alternativen

Weitere H2-Rezeptor-Antagonisten sind:

Protonenpumpeninhibitoren sind den H2-Rezeptor-Antagonisten bei der Therapie magensäureassoziierter Erkrankungen einschließlich der Ulkuskrankheit überlegen und sind deshalb bei der Behandlung in den Vordergrund gerrückt.

Wirkstoff-Informationen

- DrugBank: Cimetidin, abgerufen am 13.01.2023

- Fachinformation Cimetidin acis

- Pino, Maria A., and Samy A. Azer. "Cimetidine." (2019).

Abbildung

Created with Biorender