Colestyramin

Colestyramin ist ein Anionenaustauscherharz, der als Inhibitor der Gallensäureresorption wirkt und zur Behandlung von Fettstoffwechselstörungen bei erhöhten Cholesterinwerten eingesetzt wird, wenn eine Behandlung mit Statinen zuvor erfolglos geblieben ist oder nicht möglich war.

Colestyramin: Übersicht

Anwendung

Der Wirkstoff Colestyramin ist indiziert:

- zusammen mit einem HMG-CoA-Reduktaseinhibitor (Statin) als adjuvante Therapie zur Diät, um eine additive Reduktion der LDL-Cholesterin-(LDL-C)-Spiegel bei Patienten mit primärer Hypercholesterinämie zu erzielen, bei denen mit einem Statin allein keine ausreichende Kontrolle möglich ist.

- als Monotherapie als adjuvante Therapie zur Diät zur Reduktion des erhöhten Gesamt- und LDL-Cholesterins bei Patienten mit isolierter primärer Hypercholesterinämie, bei denen ein Statin als unangemessen betrachtet wird oder nicht gut vertragen wird.

- bei chologenen Diarrhoen

- bei Pruritus oder Ikterus bei partiellem Gallengangsverschluss

Wirkmechanismus

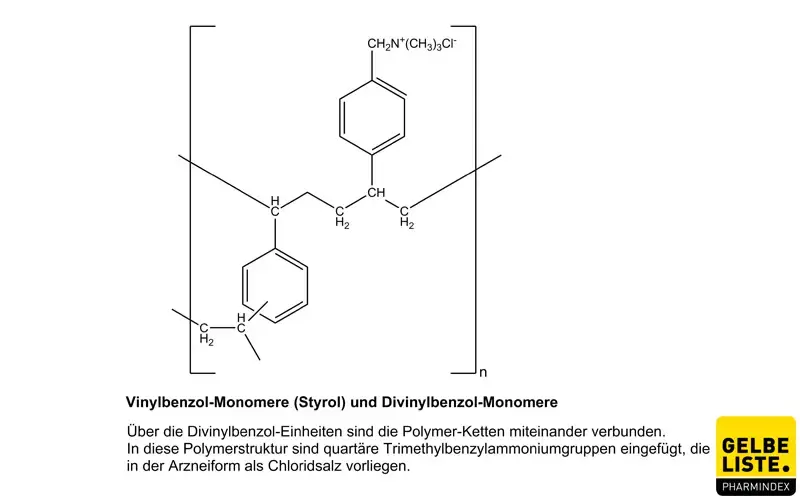

Colestyramin ist ein basisches Anionenaustauschharz, das als Gallensäure-Sequestriermittel wirkt und die Reabsorption von Gallensäuren im Magen-Darm-Trakt begrenzt. Der Wirkstoff besteht aus Polymeren von Styrol (Vinylbenzol) und etwa 2% Divinylbenzol mit in die Netzstruktur eingefügten quartären Ammoniumgruppen besteht. Colestyramin kann nicht aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert werden. In der Handelsform liegt Colestyramin als Chlorid vor. Beim Kontakt mit gallensauren Salzen wird das Chlorid gegen den Gallensäurenrest ausgetauscht unter Entstehung von Natriumchlorid.

Cholesterin ist der einzige Vorläufer der Gallensäuren. Während der normalen Verdauung werden Gallensäuren in den Darm sezerniert. Ein großer Teil der Gallensäuren wird dann vom Darmtrakt rückresorbiert und über den enterohepatischen Kreislauf wieder zur Leber zurücktransportiert. Da Colestyramin Gallensäuren im Darm bindet und ihre Rückresorbierung hemmt, kommt es bei schwindendem Gallensäurenpool zur Heraufregulierung des Leberenzyms Cholesterin-7-α-Hydroxylase, wodurch die Umwandlung von Cholesterin zu Gallensäuren gesteigert wird.

Dies führt zu einem verstärkten Bedarf an Cholesterin in den Leberzellen, was eine zweifache Wirkung auslöst: einmal die Steigerung der Transkription und Aktivität des Cholesterinbiosyntheseenzyms Hydroxymethylglutarylcoenzym-A-(HMG-CoA)Reduktase und auf der anderen Seite die Steigerung der Anzahl der hepatischen Low-Density-Lipoprotein-Rezeptoren. Es kann auch zum gleichzeitigen Anstieg der Very-Low-Density-Lipoproteinsynthese kommen. Diese ausgleichenden Wirkungen führen zu einer gesteigerten Clearance von LDL-C aus dem Blut, und dies löst wiederum eine Senkung der LDL-C-Serumspiegel aus.

Dosierung

Die übliche Dosierung beträgt für Erwachsene 4 bis 16 g Colestyramin als Einzeldosis. Zur Behandlung von Pruritus und Ikterus aufgrund von partiellem Gallengangsverschluss sind 4 bis 8 g Colestyramin als Tagesdosis) ausreichend.

Nebenwirkungen

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Colestyramin gehören Magen-Darm-Beschwerden. Dabei stehen Verstopfungen an erster Stelle. Während der Anwendung kann es außerdem zu einer Mangelversorgung mit fettlöslichen Vitaminen kommen.

Wechselwirkungen

Folgende Wechselwirkungen sind bei der Anwendung von Colestyramin zu beachten:

- Verminderung der Resorption anderer oral verabreichter Medikamente wie z. B. Phenylbutazon, Hydrochlorothiazid, Tetracyclin, Penicillin G, Phenobarbital und Schilddrüsenpräparate. Andere Arzneimittel sollten mindestens eine Stunde vor oder vier Stunden nach Colestyramin verabreicht werden, um das Risiko einer verringerten Absorption des gleichzeitig angewendeten Arzneimittels zu minimieren.

- Arzneimittel, die einem enterohepatischen Kreislauf unterliegen (z. B. Digitoxin, orale Antikoagulanzien, Östrogene): Pharmakokinetik dieser Verbindungen kann, auch bei Einnahme in zeitlichem Abstand, stark beeinflusst werden. Daher kann ein rasches Absetzen zu einer lebensbedrohlichen Situation führen, wenn unter einer Colestyramin-Behandlung ein potenziell toxisches Arzneimittel (wie z. B. Digitoxin) auf die entsprechende Erhaltungsdosis titriert wurde.

- Oraler Antikoagulanzien: Durch das Absetzen von Colestyramin kann es zu einer verstärkten Wirkung oraler Antikoagulanzien kommen. Bei Patienten unter Antikoagulanzien muss die gerinnungshemmende Therapie eng überwacht werden, da Gallensäuren-Komplexbildner nachweislich sowohl die Resorption von Vitamin K senken als auch die gerinnungshemmende Wirkung von Antikoagulanzien beeinträchtigen.

- Schilddrüsenhormonersatztherapie: Die Wirkung einer Schilddrüsenhormonersatztherapie muss überwacht werden, da Gallensäuren-Komplexbildner nachweislich die Resorption von Thyroxin verringern.

- Orale Kontrazeptiva: Eine verringerte empfängnisverhütende Wirkung kann nicht ausgeschlossen werden, da Gallensäuren-Komplexbildner nachweislich den t -Wert von Ethinylestradiol verringern.

- Fettlösliche Vitamine: Bei der Behandlung von Patienten mit Anfälligkeit für einen Mangel an fettlöslichen Vitaminen, wie z. B. Patienten mit Malabsorption, ist Vorsicht geboten. Bei diesen Patienten wird eine Überwachung der Vitamin-A-, D- und E-Spiegel und eine Beurteilung des Vitamin-K-Status mittels Messung von Koagulationsparametern empfohlen, und die Vitamine sollten bei Bedarf ergänzend verabreicht werden.

Kontraindikationen

Colestyramin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- Darmverschluss

- Gallengangverlegung

Schwangerschaft

Bei Notwendigkeit einer Blutcholesterinsenkung während der Schwangerschaft sollte Colestyramin nur verwendet werden, falls keine sichere Alternative existiert. Dabei ist auf eine ausreichende Zufuhr fettlöslicher Vitamine zu achten.

Verkehrstüchtigkeit

Colestyramin hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Alternativen

Weitere Cholesterinsenker sind:

- Statine

- Ezetimib

- PCSK 9-Hemmer (Alirocumab, Evolocumab, Inclisiran)

- Fibrate (Bezafibrat, Fenofibrat)

- Fachinformation Colestyramin ratiopharm

- Steinhilber, Schubert, Zsilavecz, Roth; Medizinische Chemie 2. Auflage 2010

- Mutschler Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11. Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

-

Colestyramin - 1 A Pharma® 4 g Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

1 A Pharma GmbH

-

Colestyramin-ratiopharm® Dosierbeutel

ratiopharm GmbH

-

Lipocol-Merz® Kautablette, 2 g

Merz Therapeutics GmbH

-

Quantalan® zuckerfrei 4 g, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

-

Questran Pulver zuckerfrei Emra

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Vasosan® P, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Dose

Agraria Pharma GmbH

-

Vasosan® P, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Dosisbeutel

Agraria Pharma GmbH

-

Vasosan® S, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Dose

Agraria Pharma GmbH

-

Vasosan® S, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Dosisbeutel

Agraria Pharma GmbH