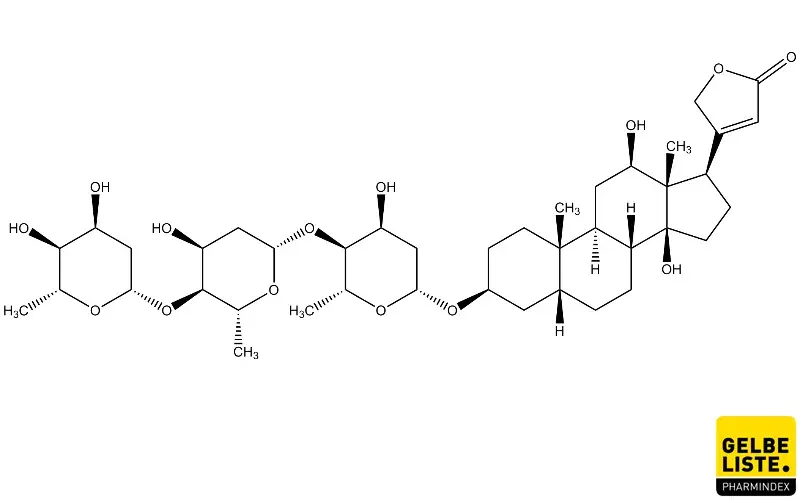

Digoxin

Digoxin gehört zur Wirkstoffgruppe der Herzglykoside und wird vor allem zur Behandlung der Herzmuskelschwäche (chronischer Herzinsuffizienz) und Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Im Vergleich zu Digitoxin hat es eine geringere Halbwertszeit. Wegen der geringen therapeutischen Breite von Digoxin ist eine sorgfältige Einstellung auf die individuelle therapeutische Dosis notwendig.

Digoxin: Übersicht

Anwendung

Anwendungsgebiete

- Manifeste chronische Herzinsuffizienz (aufgrund systolischer Dysfunktion)

- Tachyarrhythmia absoluta bei chronischem Vorhofflimmern/Vorhofflattern

Wirkmechanismus

Digoxin ist ein mittellangwirkendes Herzglykosid (Cardenolid). Es wirkt:

- positiv inotrop (gesteigerte Kontraktionskraft und -geschwindigkeit bei verzögerter Relaxationszeit),

- negativ chronotrop (Abnahme der Schlagfrequenz),

- negativ dromotrop (Verzögerung der Erregungsleitung) und

- positiv bathmotrop (gesteigerte Erregbarkeit, besonders im Bereich der Kammermuskulatur).

Digoxin erhöht die Kontraktilität des Herzens durch eine direkte Wirkung am Myokard. Dieser Effekt ist bei niedrigen Konzentrationen proportional zur Dosis.

Digoxin hemmt die Adenosintriphosphatase und damit den aktiven Transport von Natrium-/ Kalium-Ionen. Hierdurch resultiert eine veränderte lonenverteilung an der Membran, die einen vermehrten Einstrom von Calciumionen bewirkt, wodurch mehr Calcium zum Zeitpunkt der elektromechanischen Kopplung zur Verfügung steht. Die Wirksamkeit von Digoxin kann daher erheblich verstärkt werden, wenn die extrazelluläre Kalium-Konzentration niedrig ist.

Pharmakokinetik

- Nach oraler Verabreichung von Digoxin tritt die Wirkung nach 0,5 bis 2 Stunden ein und erreicht ihr Maximum nach 2 bis 6 Stunden.

- Digoxin wird im Magen und im oberen Teil des Dünndarms resorbiert.

- Wenn Digoxin nach den Mahlzeiten eingenommen wird, ist die Resorptionsrate verlangsamt, aber die Gesamtmenge an Digoxin, die resorbiert wird, ist normalerweise unverändert.

- Zusammen mit einer ballaststoffreichen Mahlzeit, kann sich der Anteil verringern, der von einer oralen Gabe resorbiert wird.

- Die Bioverfügbarkeit von Digoxin beträgt nach Einnahme einer oralen Lösung etwa 75 Prozent.

- Die Plasmaproteinbindung von Digoxin liegt bei ca. 25 Prozent.

- Digoxin wird ausgeprägt im Gewebe gebunden (Verteilungsvolumen Vd = 510 Liter beim gesunden Probanden). Die Konzentration im Herz ist im Durchschnitt 30fach höher als im Blutkreislauf. Obwohl die Konzentration im Skelettmuskel sehr viel geringer ist, sollte die Speicherung im Skelettmuskel nicht vernachlässigt werden, da dieser bis zu 40% des Körpergewichts betragen kann.

- Digoxin unterliegt einem enterohepatischen Kreislauf. Die Hauptmetaboliten von Digoxin sind Dihydrodigoxin und Digoxygenin.

- Digoxin wird zu 5 bis 10 Prozent in der Leber metabolisiert. Im Darm erfolgt, wahrscheinlich durch Darmbakterien, eine Hydrierung des Lactonringes zu Dihydrodigoxin.

- Digoxin wird überwiegend (ca. 80 Prozent) unverändert renal eliminiert. Störungen der Nierenfunktion verzögern die Elimination von Digoxin.

- Die Gesamtkörper-Clearance von Digoxin steht in direkter Verbindung mit der Nierenfunktion.

- Digoxin ist ein Substrat für P-Glykoprotein. In den renalen proximalen Tubuli scheint dieses ein wichtiger Faktor für die renale Elimination von Digoxin zu sein.

- Die Plasmahalbwertszeit von Digoxin beträgt ca. 40 Stunden (30 bis 50 Stunden) und ist bei Nierenfunktionsstörungen verlängert.

- Therapeutisch relevante Plasmaspiegel liegen zwischen 0,8 und 2,0 ng/ml, bei Spiegeln über 3,0 ng/ml muss mit Intoxikationen gerechnet werden.

- Eine Dialyse eliminiert Digoxin nur geringfügig, da nur ein geringer Anteil frei im Plasma vorliegt.

Nebenwirkungen

Im Allgemeinen sind die Nebenwirkungen von Digoxin dosisabhängig und treten erst bei höheren als den therapeutisch notwendigen Dosierungen auf.

Zu den häufig auftretenden Nebenwirkungen (≥ 1/100 und < 1/10) zählen:

- Anorexie

- Sehstörungen (Gelbsehen)

- Herzrhythmusstörungen, Leitungsstörungen, Bigeminie, Trigeminie, PR-Prolongation, Sinusbradykardie

- Übelkeit

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen können resultieren aus:

- einer Beeinflussung der renalen Ausscheidung,

- der Bindung an Körpergewebe,

- der Plasmaproteinbindung,

- der Verteilung,

- der Resorptionskapazität des Darmes,

- der P-Glycoproteinaktivität

- der Empfindlichkeit gegen Digoxin

Als Vorsichtsmaßnahme sollte bei jeder zusätzlichen Therapie die Möglichkeit einer Interaktion berücksichtigt werden.

Eine Übersicht von Wechselwirkungen kann der jeweiligen Fachinformation entnommen werden.

Kontraindikation

der Arzneistoff Digoxin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Digoxin oder andere herzwirksame Glykoside

- Verdacht auf Digitalisintoxikation

- Kammertachykardie oder Kammerflimmern

- AV-Block II. oder III. Grades, pathologischer Sinusknotenfunktion (ausgenommen bei Schrittmacher-Therapie)

- akzessorischen atrioventrikulären Leitungsbahnen (z.B. WPW-Syndrom) oder Verdacht auf diese

- Hypokaliämie

- Hypercalciämie

- Hypomagnesiämie

- Hypoxie

- hypertropher Kardiomyopathie mit Obstruktion

- thorakalem Aortenaneurysma

- gleichzeitiger intravenöser Gabe von Calciumsalzen

Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft ist die Patientin besonders sorgfältig zu überwachen und auf eine individuelle, bedarfsgerechte Dosierung zu achten. Bisherige Erfahrungen

mit Digitalis-Glykosiden in therapeutischen Dosierungen während der Schwangerschaft haben keine Hinweise auf eine Schädigung des Embryos oder Föten ergeben.

Stillzeit

Digoxin wird in die Muttermilch abgegeben. Aufgrund einer hohen maternalen Proteinbindung der Substanz ist die tatsächliche Exposition des Säuglings gering, so dass das Stillen unter der Therapie möglich ist. Nachteilige Effekte auf den Säugling wurden bislang nicht beobachtet.

Anwendungshinweise

Ärztliche Überwachung

Eine besonders sorgfältige ärztliche Überwachung ist erforderlich bei:

- Bradykardie infolge von Erregungsbildungs- und/oder -leitungsstörungen

- Hyperkaliämie, da vermehrt Erregungsbildungs- und -leitungsstörungen auftreten können

- älteren Patienten oder bei verminderter renaler Clearance von Digoxin

- Schilddrüsenerkrankungen

- Malabsorption oder nach operativen Eingriffen im Gastrointestinaltrakt

- einer geplanten elektrischen Kardioversion

- AV-Block I. Grades

- akutem Myokardinfarkt (Patienten mit akutem Myokardinfarkt sind häufig hypokaliämisch und/oder neigen zu Herzrhythmusstörungen und sind wahrscheinlich hämodynamisch instabil)

- akuter Myokarditis

- Patienten, die in den vorangegangenen 2 Wochen Herzglykoside erhalten haben. Hier kann eine verringerte Aufsättigungsdosierung nötig sein.

Hyperkaliämie

Bei Patienten, die Digitalisglykoside einnehmen, können durch Calcium, besonders bei schneller i.v.-Injektion, schwerwiegende Arrhythmien ausgelöst werden.

Calciumkanalblocker wie z.B. Verapamil und Felodipin erhöhen den Serum-Digoxinspiegel.