Erlotinib

Der Wirkstoff Erlotinib ist ein Tyrosinkinaseinhibitor des menschlichen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors Typ 1 (EGFR oder HER1), der zur Therapie des Pankreaskarzinoms sowie des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) indiziert ist.

Erlotinib: Übersicht

Anwendung

Erlotinib wird in der Tumortherapie bei verschiedenen Tumorarten angewendet.

Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC):

- Erlotinib ist bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Mutationen zur First-Line-Therapie oder wenn mindestens eine vorausgegangene Chemotherapie versagt hat, indiziert.

- Darüber hinaus wird Erlotinib auch für eine Wechsel-Erhaltungstherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Mutationen und unverändertem Krankheitszustand nach First-Line-Chemotherapie eingesetzt.

- Der Einsatz bei Patienten mit Tumoren ohne aktivierende EGFR-Mutation ist nur indiziert, wenn andere Therapieoptionen als ungeeignet eingestuft werden.

- Bei Patienten mit epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-(EGFR)-IHC-negativen Tumoren konnten weder ein Überlebensvorteil noch andere klinisch relevante Wirkungen durch die Behandlung gezeigt werden.

Pankreaskarzinom:

- Erlotinib ist in Kombination mit Gemcitabin zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom indiziert.

- Bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom konnte allerdings kein Überlebensvorteil gezeigt werden.

Anwendungsart

Erlotinib ist als Filmtablette mit 25, 100 und 150 mg auf dem deutschen Markt erhältlich . Die Behandlung sollte von einem Arzt eingeleitet und überwacht werden, der Erfahrung in der Anwendung von Krebstherapien hat.

Bei Patienten mit NSCLC sollte ein Test auf EGFR-Mutationen entsprechend den zugelassenen Anwendungsgebieten durchgeführt werden.

Wirkmechanismus

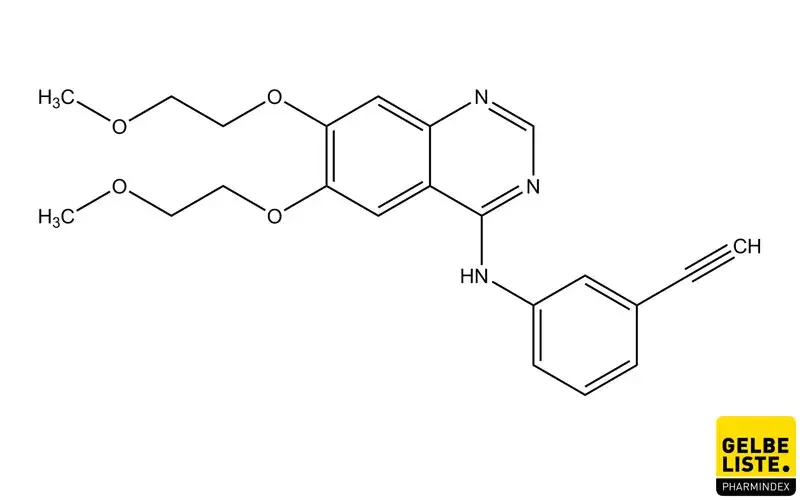

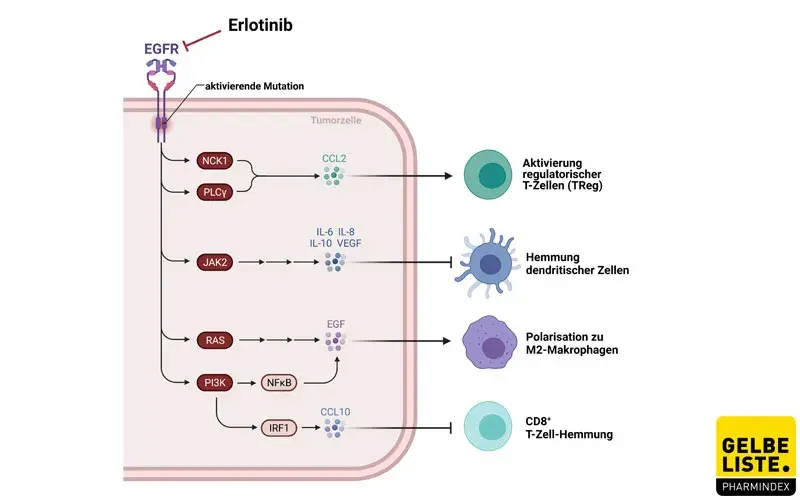

Erlotinib ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der die Tyrosinkinase des menschlichen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors Typ 1 (EGFR oder auch HER1 benannt) und damit einhergehend die intrazelluläre Phosphorylierung von EGFR inhibiert. Bei EGFR handelt es sich um eine Rezeptor-Tyrosinkinase (RTK), da der Rezeptor eine intrinsische Tyrosinkinase-Aktivität besitzt.

Unter physiologischen Bedingungen kommt es nach Bindung des Liganden (z.B. EGF) zur Dimerisierung des EGFR mit anschließender Autophosphorylierung der intrazellulären Tyrosinkinasen des Rezeptors, wodurch eine Reihe von Signalen initiiert werden.

EGFR wird sowohl von normalen Zellen als auch von Krebszellen exprimiert. Eine Mutation im EGFR kann zu einer konstitutiven Aktivierung von anti-apoptotischen und proliferativen Signalwegen führen. In Tumoren mit einer EGFR-aktivierenden Mutation basiert die starke Inhibition durch Erlotinib auf der Bindung an die ATP-Bindestelle in der mutierten Kinasedomäne des EGFR. Dadurch kommt es zu einer Hemmung der Signalkaskade und folglich zum Stopp der Zellproliferation. Zusätzlich wird der Zelltod über den intrinsischen Apoptoseweg eingeleitet.

Pharmakokinetik

Resorption

- Nach oraler Einnahme werden die maximalen Plasmakonzentrationen nach etwa 4 Stunden erreicht.

- Die absolute Bioverfügbarkeit wird bei gesunden Probanden auf 59% geschätzt.

- Eine gleichzeitige Nahrungsaufnahme kann die Erlotinib-Exposition erhöhen.

Verteilung

- Das scheinbare Verteilungsvolumen von Erlotinib beträgt 232 L.

- Erlotinib kann in menschliches Tumorgewebe diffundieren.

- Die Plasmaproteinbindung beträgt etwa 95%.

Metabolismus (Biotransformation)

- Erlotinib wird in der Leber hauptsächlich durch CYP3A4 und in geringem Umfang durch CYP1A2 metabolisiert.

- Ein extrahepatischer Metabolismus durch CYP3A4 im Darm, CYP1A1 in der Lunge und durch CYP1B1 im Tumorgewebe ist ebenfalls möglich.

- Es wurden 3 Hauptstoffwechselwege identifiziert: 1) O-Demethylierung einer oder beider Seitenketten, gefolgt von Oxidation zu den Carbonsäuren; 2) Oxidation des Acetylanteils, gefolgt von der Hydrolyse zur Acryl-Carbonsäure sowie 3) aromatische Hydroxylierung des Phenyl-Acetylanteils.

- Die durch O-Methylierung einer Seitenkette gebildeten Hauptmetaboliten OSI-420 und OSI-413 wiesen in in vivo Tumormodellen eine vergleichbare Wirksamkeit wie Erlotinib auf.

Elimination

- Erlotinib wird hauptsächlich in Form der Metaboliten über den Fäzes ausgeschieden (> 90%).

- Nur etwa 9% der oralen Dosis werden renal eliminiert.

- Weniger als 2% der oralen Dosis werden unverändert ausgeschieden.

- Die durchschnittliche scheinbare Clearance liegt bei 4,47 L/h bei einer medianen Halbwertszeit von 36,2 Stunden (Steady State daher nach etwa 7 bis 8 Tagen).

Pharmakokinetik bei besonderen Patientenpopulationen

- Rauchern wird geraten das Rauchen während der Therapie mit Erlotinib einzustellen, da sonst die Plasmakonzentrationen reduziert sein könnten (CYP1A2 Induktion).

- Opioide scheinen die Erlotinib-Exposition um etwa 11% zu erhöhen.

- Obwohl die cmax bei Patienten mit mäßiger Leberfunktionsstörung statistisch signifikant geringer war, wird der Unterschied als nicht klinisch relevant betrachtet (keine Daten über den Einfluss von schweren Leberfunktionsstörungen).

- Die Nierenfunktion scheint keinen Einfluss auf die Pharmakokinetik zu haben.

Dosierung

NSCLC:

- Die empfohlene Tagesdosis bei NSCLC beträgt 150 mg und sollte mindestens 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach einer Mahlzeit eingenommen werden.

Pankreaskarzinom:

- Die empfohlene Tagesdosis bei Pankreaskarzinom beträgt 100 mg und sollte mindestens 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach einer Mahlzeit in Kombination mit einer Gemcitabinbehandlung eingenommen werden.

- Wenn Patienten innerhalb der ersten 4-8 Behandlungswochen keinen Ausschlag (Rash) entwickeln, sollte eine Weiterführung der Behandlung überdacht werden.

Falls eine Dosisanpassung erforderlich wird, sollte die Dosis in 50 mg Schritten herabgesetzt werden.

Nebenwirkungen

Die häufigsten Nebenwirkungen, die während der Behandlung mit Erlotinib auftreten können, sind:

- Ausschlag (Rash)

- Diarrhö

- Fatigue

Zu den schwerwiegendsten Nebenwirkungen, die während der Behandlung mit Erlotinib auftreten können, zählen:

- Niereninsuffizienz

- Leberversagen

- Magen-Darm-Perforationen

- Schwere Diarrhö

- Hornhautgeschwüre und/oder -perforationen

- Stevens-Johnson-Syndrom/toxische epidermale Nekrolyse

Wechselwirkungen

Erlotinib wird beim Menschen hauptsächlich hepatisch durch CYP3A4 und in geringerem Umfang CYP1A2 metabolisiert. Extrahepatischer Metabolismus durch CYP3A4 im Darm, durch CYP1A1 in der Lunge und durch CYP1B1 im Tumorgewebe kann möglicherweise ebenfalls zur metabolischen Clearance von Erlotinib beitragen.

Zudem ist Erlotinib ein starker Inhibitor von CYP1A1 und ein mäßiger Inhibitor von CYP3A4 und CYP2C8 sowie ein starker Inhibitor der Glucuronidierung durch UGT1A1.

Mögliche Wechselwirkungen können mit Wirkstoffen auftreten, die durch diese Enzyme verstoffwechselt werden oder bei denen es sich um Inhibitoren oder Induktoren dieser Enzyme handelt.

- CYP3A4-Inhibitoren: Erhöhung der Plasmakonzentration von Erlotinib, sodass eine Dosisreduktion erforderlich sein kann (die gleichzeitige Gabe von z.B. Ketoconazol 2x täglich 200 mg oral über 5 Tage erhöht die AUC und cmax von Erlotinib um 86% bzw. 69%).

- CYP3A4-Induktoren: Verringerung der Plasmakonzentration von Erlotinib, sodass eine Dosiserhöhung erforderlich sein kann (die gleichzeitige Gabe von Rifampicin 1x täglich 600 mg oral über 7 Tage hat eine Abnahme der medianen AUC von Erlotinib um 69% zur Folge).

- CYP1A2-Inhibitoren: Bei gleichzeitiger Anwendung mit Ciprofloxacin, einem moderaten CYP1A2-Inhibitor, erhöht sich die Erlotinib-Exposition (AUC) signifikant um 39% während keine statistisch signifikante Veränderung von cmax gefunden wurde, sodass bei CYP1A2-Inhibitoren wie auch Fluvoxamin eine Dosisreduktion erforderlich sein kann.

- CYP1A2-Induktoren: Rauchen induziert CYP1A2, weshalb Rauchen zu einer signifikanten Abnahme der AUC, cmax und der Plasmakonzentration nach 24 Stunden (2,8-, 1,5- bzw. 9-fach) von Erlotinib führt (Raucher sollten ermutigt werden sollten, das Rauchen einzustellen).

- CYP3A4-Substrate: Bei Antikoagulanzien auf Cumarinbasis wie z.B. Phenprocoumon sowie bei Statinen kann es durch Inhibition von CYP3A4 durch Erlotinib zu erhöhten Plasmaspiegeln und dadurch bedingt vermehrt zu Nebenwirkungen kommen (erhöhter INR und Blutungen bei Phenprocoumon, Myopathien bei Statinen).

- P-gp-Inhibitoren: Veränderung der Verteilung und/oder Elimination von Erlotinib, weshalb bei gleichzeitiger Gabe von z.B. Ciclosporin oder Verapamil Vorsicht geboten ist.

- pH-Wert beeinflussende Arzneimittel: pH-Werte über 5 können die Löslichkeit von Erlotinib und somit auch dessen Bioverfügbarkeit beeinträchtigen (Omeprazol als Protonenpumpeninhibitor erniedrigt die AUC und die cmax von Erlotinib um 46% bzw. 61%), weshalb die gleichzeitige Gabe von pH-Wert beeinflussenden Arzneimitteln vermieden werden sollte.

- Proteasominhibitoren wie Bortezomib können die Wirkung von EGFR-Inhibitoren beeinflussen, Erlotinib erhöht die Konzentration von Platin bei gleichzeitiger Anwendung mit Carboplatin und das Prodrug Capecitabin kann die Konzentration von Erlotinib erhöhen.

Kontraindikationen

Erlotinib ist kontraindiziert bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels.

Schwangerschaft

Es liegen keine ausreichenden Daten für die Verwendung von Erlotinib bei Schwangeren vor. Das potenzielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Frauen im gebärfähigen Alter müssen angewiesen werden, während der Behandlung mit Erlotinib eine Schwangerschaft zu vermeiden. Für die Dauer der Behandlung und während mindestens 2 Wochen nach deren Beendigung ist eine wirksame Empfängnisverhütung durchzuführen. Bei schwangeren Frauen sollte die Therapie nur dann fortgeführt werden, wenn der potenzielle Nutzen für die Mutter gegenüber dem Risiko für den Fötus überwiegt.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Erlotinib in die Muttermilch übergeht. Es wurden keine Studien durchgeführt, um die Wirkung auf die Produktion von Muttermilch oder das Vorhandensein in der Muttermilch zu prüfen. Da die Gefahr einer Schädigung für den gestillten Säugling nicht bekannt ist, müssen Mütter angewiesen werden, während der Behandlung mit Erlotinib und noch mindestens 2 Wochen nach der letzten Dosis nicht zu stillen.

Verkehrstüchtigkeit

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Erlotinib steht jedoch nicht in Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit.

Anwendungshinweise

Bestimmung des EGFR-Mutationsstatus

- Wenn die Anwendung von Erlotinib zur First-Line-Behandlung oder als Erhaltungstherapie des lokal fortgeschrittenen oder metastasierten NSCLC in Betracht gezogen wird, ist es wichtig, dass der EGFR-Mutationsstatus des Patienten ermittelt wird.

- Hierfür sollte entweder Tumor-DNA aus einer Gewebeprobe oder frei-zirkulierende DNA (cfDNA) gewonnen aus einer Blut-(Plasma-)Probe verwendet werden.

- Wenn bei Verwendung eines plasma-basierten cfDNA-Test das Ergebnis für aktivierende Mutationen negativ ist, sollte aufgrund der Möglichkeit falsch-negativer Resultate der plasma-basierten Testungen wenn immer möglich eine Gewebetestung durchgeführt werden.

Raucher

- Rauchern sollte geraten werden, das Rauchen einzustellen, da die Plasmakonzentrationen von Erlotinib bei Rauchern im Vergleich zu Nichtrauchern niedriger sind (diese erniedrigten Plasmakonzentrationen sind wahrscheinlich klinisch signifikant).

Interstitielle Lungenerkrankung

- Gelegentlich wurde von ILD (interstitielle Lungenerkrankung) -artigen Ereignissen, einschließlich Todesfällen, bei Patienten berichtet, die wegen eines nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms, Pankreaskarzinoms oder eines anderen fortgeschrittenen soliden Tumors mit Erlotinib behandelt wurden.

- Bei Patienten mit akut auftretenden neuen und/oder unerklärlichen progredienten Lungensymptomen wie Dyspnoe, Husten und Fieber, sollte die Behandlung mit Erlotinib unterbrochen werden bis eine diagnostische Abklärung erfolgt ist.

- Patienten, die gleichzeitig mit Erlotinib und Gemcitabin behandelt werden, sollten sorgfältig auf die mögliche Entwicklung einer ILD-artigen Toxizität überwacht werden.

- Falls eine interstitielle Lungenerkrankung diagnostiziert wird, sollte Erlotinib abgesetzt und bei Bedarf eine geeignete Therapie in die Wege geleitet werden.

Diarrhö, Dehydrierung, Elektrolytstörungen und Nierenversagen

- Bei etwa 50 % der Patienten, die Erlotinib erhalten haben, trat Diarrhö auf (einschließlich sehr seltener Fälle, die tödlich verliefen), die bei mittelschwerer bis schwerer Ausprägung z.B. mit Loperamid behandelt werden sollte.

- In manchen Fällen kann eine Dosisreduktion erforderlich sein.

- Falls ein Patient an schweren oder anhaltenden Formen von Diarrhö, Übelkeit, Appetitverlust oder Erbrechen leidet, die mit Dehydrierung verbunden sind, sollte die Therapie mit Erlotinib unterbrochen und geeignete Maßnahmen zur Behandlung der Dehydrierung ergriffen werden.

Hepatitis, Leberversagen

- Seltene Fälle von Leberversagen (einschließlich Todesfälle) sind während der Behandlung mit Erlotinib berichtet worden (eingeschlossen waren Störgrößen wie vorbestehende Lebererkrankungen oder eine gleichzeitige hepatotoxische Medikation), weshalb bei solchen Patienten regelmäßige Leberfunktionsuntersuchungen in Betracht gezogen werden sollte.

- Die Behandlung mit Erlotinib sollte bei schwerwiegenden Veränderungen der Leberfunktion unterbrochen werden und wird bei Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung nicht empfohlen.

Magen-Darm-Perforationen

- Das Risiko für die Entwicklung einer Magen-Darm-Perforation, welche gelegentlich beobachtet wurde (einschließlich einiger Fälle, die tödlich verliefen), ist unter Erlotinib-Einnahme erhöht.

- Patienten, die gleichzeitig antiangiogenetische Arzneimittel, Kortikosteroide, nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAID) und/oder eine Taxan-basierte Chemotherapie erhalten, oder Patienten mit peptischen Ulzerationen oder Divertikulose in der Vorgeschichte, sind potenziell stärker gefährdet.

Hauterkrankungen

- Es wurden Fälle von bullösen, blasenbildenden und schuppenden Hauterkrankungen berichtet, einschließlich sehr seltener Fälle mit Stevens-Johnson-Syndrom/toxischer epidermaler Nekrolyse, von denen einige Fälle tödlich verliefen.

- Bei Anzeichen dieser Hauterkrankungen sollte die Therapie mit Erlotinib unterbrochen werden.

Augenerkrankungen

- Patienten mit Anzeichen und Symptomen, die auf eine Keratitis hinweisen, wie z.B. akute oder sich verschlechternde Augenentzündungen, tränende Augen, Lichtempfindlichkeit, verschwommenes Sehen, Augenschmerzen und/oder gerötete Augen, sollten umgehend an einen Ophthalmologen überwiesen werden.

- Wenn eine Keratitis diagnostiziert wurde, sollte der Nutzen einer Weiterbehandlung sorgfältig gegenüber den Risiken abgewogen werden.

- Erlotinib sollte bei Patienten mit Keratitis, ulzerativer Keratitis oder schwerwiegender Augentrockenheit in der Vorgeschichte mit Vorsicht angewendet werden.

- Das Tragen von Kontaktlinsen stellt ebenfalls einen Risikofaktor für Keratitis und Ulzerationen dar.

Alternativen

In Abhängigkeit vom Indikationsgebiet und Erkrankungsstadium kommen neben einer Operation oder Bestrahlung verschiedene Wirkstoffe als Alternativen in Frage.

NSCLC:

- andere Tyrosinkinase-Inhibitoren wie Afatinib oder Gefitinib

- Zytostatika wie Paclitaxel, Carboplatin oder Gemcitabin

- Checkpoint-Inhibitoren wie Nivolumab oder Pembrolizumab

Pankreaskarzinom:

- Adjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin oder 5-Fluorouracil (5-FU) + Folinsäure

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- EMA: Tarceva

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- Langversion S3-Leitlinie Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms

- Kurzversion S3-Leitlinie zum exokrinen Pankreaskarzinom

-

Erlotev® 25 mg Filmtabletten

TAD Pharma GmbH

-

Erlotev® 100 mg Filmtabletten

TAD Pharma GmbH

-

Erlotev® 150 mg Filmtabletten

TAD Pharma GmbH

-

Erlotinib AXiromed 25 mg Filmtabletten

Medical Valley Invest AB

-

Erlotinib AXiromed 100 mg Filmtabletten

Medical Valley Invest AB

-

Erlotinib AXiromed 150 mg Filmtabletten

Medical Valley Invest AB

-

Erlotinib beta 25 mg Filmtabletten

betapharm Arzneimittel GmbH

-

Erlotinib beta 100 mg Filmtabletten

betapharm Arzneimittel GmbH

-

Erlotinib beta 150 mg Filmtabletten

betapharm Arzneimittel GmbH

-

Erlotinib Glenmark 25 mg Filmtabletten

Glenmark Arzneimittel GmbH

-

Erlotinib Glenmark 100 mg Filmtabletten

Glenmark Arzneimittel GmbH

-

Erlotinib Glenmark 150 mg Filmtabletten

Glenmark Arzneimittel GmbH

-

Erlotinib Heumann 25 mg Filmtabletten

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Erlotinib Heumann 100 mg Filmtabletten

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Erlotinib Heumann 150 mg Filmtabletten

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Erlotinib HEXAL® 25 mg Filmtabletten

Hexal AG

-

Erlotinib HEXAL® 100 mg Filmtabletten

Hexal AG

-

Erlotinib HEXAL® 150 mg Filmtabletten

Hexal AG

-

Erlotinib-ratiopharm® 25 mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Erlotinib-ratiopharm® 100 mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Erlotinib-ratiopharm® 150 mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Erlotinib STADA® 25 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH

-

Erlotinib STADA® 100 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH

-

Erlotinib STADA® 150 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH

-

Erlotinib Zentiva 25 mg Filmtabletten

Zentiva Pharma GmbH

-

Erlotinib Zentiva 100 mg Filmtabletten

Zentiva Pharma GmbH

-

Erlotinib Zentiva 150 mg Filmtabletten

Zentiva Pharma GmbH

-

Tarceva 25 mg Filmtabletten

Cheplapharm Registration GmbH

-

Tarceva 100 mg Canoma Filmtabletten

Canoma Pharma GmbH

-

Tarceva 100 mg Filmtabletten

Cheplapharm Registration GmbH

-

Tarceva 100 mg Haemato Pharm Filmtabletten

HAEMATO PHARM GmbH

-

Tarceva 150 mg Abacus Filmtabletten

Abacus Medicine A/S

-

Tarceva 150 mg Canoma Filmtabletten

Canoma Pharma GmbH

-

Tarceva 150 mg Filmtabletten

Cheplapharm Registration GmbH

-

Tarceva 150 mg Haemato Pharm Filmtabletten

HAEMATO PHARM GmbH