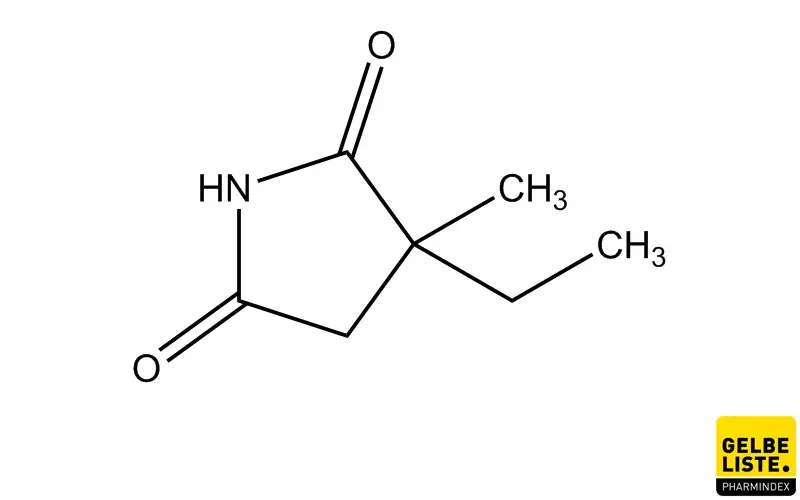

Ethosuximid

Ethosuximid ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Antiepileptika (Antikonvulsiva), der wahrscheinlich über multiple Mechanismen antiepileptische Wirkungen entfaltet und hauptsächlich zur Behandlung von Absencen angewendet wird.

Ethosuximid: Übersicht

Anwendung

Der antikonvulsive Wirkstoff Ethosuximid ist zur Behandlung unterschiedlicher Epilepsieformen indiziert:

- Pyknoleptische Absencen sowie komplexe und atypische Absencen

- Myoklonisch-astatisches Petit mal und myoklonische Anfälle des Jugendlichen (Impulsiv-Petit-mal), wenn andere Arzneimittel nicht wirksam waren und/oder nicht vertragen wurden.

Zur Vermeidung der bei komplexen und atypischen Absencen häufig hinzukommenden großen Anfälle kann Ethosuximid mit wirksamen Antikonvulsiva (z.B. Primidon oder Phenobarbital) kombiniert werden.

Nur bei pyknoleptischen Absence-Epilepsien bei Kindern im Schulalter kann auf eine zusätzliche Grand-mal-Prophylaxe verzichtet werden.

Anwendungsart

Ethosuximid ist in unterschiedlichen Darreichungsformen erhältlich:

- Weichkapseln (250 mg)

- Tropfen zum Einnehmen (500 mg/g)

- Lösung zum Einnehmen (50 mg/mL)

Die Einnahme sollte während oder nach den Mahlzeiten mit einer ausreichenden Wassermenge erfolgen.

Bei der Lösung zum Einnehmen liegt eine skalierte Applikationsspritze für Zubereitungen zum Einnehmen (0,5 mL Schritte) und ein Adapter für die Applikationsspritze bei. Die Einzeldosis der Lösung zum Einnehmen wird in die Applikationsspritze bis zur entsprechenden Markierung aufgezogen und in ein

Glas Wasser überführt oder in Milchbrei eingerührt. Alternativ kann die Dosis aus der Applikationsspritze direkt in den Mund appliziert und anschließend mindestens ein halbes Glas Wasser getrunken werden.

Wirkmechanismus

Der primäre Wirkmechanismus, der maßgeblich zur Wirkung von Ethosuximid bei Absencen beiträgt, ist die Hemmung von spannungsabhängigen T-Typ Calciumkanälen im Thalamus, wodurch die Ausbildung niederschwelliger Ca2+-Spikes verhindert wird.

Der exakte Wirkmechanismus, auf dem die antiepileptischen Eigenschaften des Succinimids Ethosuximid beruhen, ist allerdings noch nicht vollständig aufgeklärt. Ethosuximid wirkt möglicherweise über multiple Mechanismen antiepileptisch.

Dosierung

Erwachsene, ältere Patienten und Kinder über 6 Jahren

- Die Behandlung beginnt mit einer niedrigen Dosis von 500 mg täglich.

- Die Dosis wird, je nach Verträglichkeit, alle 5-7 Tage in Schritten von maximal 250 mg erhöht, bis mit einer Dosis von 1000-1500 mg täglich eine Kontrolle der Anfälle erreicht wird.

- In Einzelfällen kann eine Dosis von 2000 mg, verteilt auf mehrere Einzeldosen, erforderlich sein.

- Das Risiko dosisabhängiger Nebenwirkungen lässt sich durch eine vorsichtige Dosierung (niedrige Anfangsdosis zu Therapiebeginn, allmähliche Dosissteigerung) und die Einnahme des Arzneimittels während oder nach den Mahlzeiten reduzieren.

- Eine antiepileptische Therapie ist grundsätzlich eine Langzeittherapie.

- Über Beginn, Behandlungsdauer und das Absetzen von Ethosuximid sollte ein Facharzt (Neurologe, Neuropädiater) auf individueller Basis entscheiden.

- Im Allgemeinen sollte eine Dosisreduktion und ein Absetzen der Medikation frühestens nach 2- bis 3-jähriger Anfallsfreiheit erwogen werden.

- Das Absetzen muss durch schrittweise Dosisreduktion über ein bis zwei Jahre erfolgen.

- Kinder können der Dosis pro kg Körpergewicht entwachsen anstelle altersgemäßer Dosisanpassung, wobei sichergestellt werden muss, dass sich der EEG-Befund nicht verschlechtert.

Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

- Nicht alle Dosierungen sind mit den Weichkapseln möglich.

- Kinder zwischen 0 und 6 Jahren sollten Ethosuximid als Lösung zum Einnehmen erhalten.

- Kinder unter 2 Jahren: Die Behandlung beginnt mit einer täglichen Dosis von 125 mg (2,5 mL). Die Dosis wird im Abstand von wenigen Tagen langsam in kleinen Schritten erhöht, bis eine Kontrolle der Anfälle erreicht wird.

- Kinder von 2 bis 6 Jahren: Die Behandlung beginnt mit einer täglichen Dosis von 250 mg (5 mL). Die Dosis wird im Abstand von wenigen Tagen langsam in kleinen Schritten erhöht, bis eine Kontrolle der Anfälle erreicht wird. Bei den meisten Kindern liegt die optimale Dosis bei 20 mg/kg/Tag. Die Höchstdosis beträgt 1000 mg. Die therapeutischen Plasmaspiegel von Ethosuximid liegen normalerweise zwischen 40 und 100 μg/mL. Die Dosierung richtet sich jedoch nach dem klinischen Ansprechen des Patienten. Die Halbwertszeit von Ethosuximid im Plasma beträgt mehr als 24 Stunden, so dass die Tagesdosis bei guter Verträglichkeit einmal täglich als Einzeldosis eingenommen werden kann. Jedoch sollten höhere Tagesdosen auf 2 oder 3 Einzelgaben verteilt werden.

- Kinder über 6 Jahren erhalten die gleiche Dosis wie Erwachsene.

Hämodialyse-Patienten

- Ethosuximid ist dialysierbar, weshalb Hämodialyse-Patienten eine ergänzende Dosis oder ein geändertes Einnahmeschema benötigen.

- Während einer vierstündigen Dialyseperiode werden 39% bis 52% der eingenommenen Dosis entfernt.

Pharmakokinetik

Resorption

- Ethosuximid wird nach oraler Gabe praktisch vollständig resorbiert.

- Nach Einnahme von 1 g Ethosuximid wurden bei 3 Probanden nach 1-4 Stunden cmax-Werte von 18-24 μg/mL gemessen.

- Bei Erwachsenen wurde bei Dauermedikation mit ca. 15 mg/kg Körpergewicht eine Plasmakonzentration von etwa 50 μg/mL gemessen.

- Bei einer oralen Dosis von 1 mg/kg pro Tag ist eine Plasmakonzentration von 2-3 μg/mL zu erwarten.

- 8-10 Tage nach Therapiebeginn ist mit dem Eintreten des Steady State zu rechnen.

- Trotz starker interindividueller Variation der Plasmakonzentrationen bei gleicher oraler Dosis zeigte sich eine dosislineare Abhängigkeit der Plasmakonzentration.

- Die therapeutische Plasmakonzentration von Ethosuximid beträgt 40-100 μg/mL.

- Plasmakonzentrationen über 150 μg/mL können zu toxischen Wirkungen führen.

Verteilung

- Ethosuximid wird nicht an Plasmaeiweiße gebunden.

- Ethosuximid liegt im Liquor und im Speichel in derselben Konzentration vor wie im Plasma.

- Das scheinbare Verteilungsvolumen beträgt ungefähr 0,7 L/kg Körpergewicht.

- Ethosuximid tritt in die Muttermilch über, wobei das Verhältnis der Ethosuximidkonzentration in der Muttermilch zu der im Plasma mit 0,94 ± 0,06 angegeben wird.

Metabolismus

- Ethosuximid wird in hohem Maße hepatisch oxidativ metabolisiert.

- Es werden mehrere Metaboliten gebildet, vorwiegend die beiden Diastereomere des 2-(1-Hydroxyethyl)-2-methylsuccinimid und des 2-Ethyl-2-methyl-3-hydroxysuccinimids (die Metaboliten sind wahrscheinlich inaktiv).

Elimination

- Nur 10-20% von Ethosuximid werden unverändert renal eliminiert.

- Die vorwiegend gebildeten Metaboliten von Ethosuximid, die beiden Diastereomere des 2-(1-Hydroxyethyl)-2-methylsuccinimid und des 2-Ethyl-2-methyl-3-hydroxysuccinimids, werden zum Teil konjugiert und als Glucuronide renal ausgeschieden.

- Nach einer einmaligen oralen Gabe von 13,1-18,0 mg Ethosuximid/kg Körpergewicht an 12 männliche Probanden (20-23 Jahre, 57,2-114,8 kg Körpergewicht) wurde eine Plasmahalbwertszeit von 38,3-66,6 Stunden ermittelt.

- Bei einmaliger Dosis von 500 mg Ethosuximid (Kapseln) an 5 Kinder wurden Plasmahalbwertszeiten von 25,7-35,9 Stunden, bei Gabe als Lösung zum Einnehmen von 24,8-41,7 Stunden gemessen.

Nebenwirkungen

Im therapeutischen Dosisbereich sind Nebenwirkungen wahrscheinlich (1/6 der Patienten). Die häufigsten Nebenwirkungen unter einer Therapie mit Ethosuximid umfassen:

- Übelkeit und Erbrechen

- Singultus („Schluckauf“)

- Abdominalschmerzen

In seltenen Fällen können sich innerhalb von Tagen und Wochen paranoide und halluzinatorische Phänomene entwickeln.

Eine Agranulozytose kann potenziell als schwerwiegende Nebenwirkung auftreten, weshalb insbesondere bei klinischen Auffälligkeiten Blutbildkontrollen empfohlen werden.

Beim Auftreten nicht dosisabhängiger, reversibler Nebenwirkungen ist das Arzneimittel abzusetzen. Bei erneuter Einnahme können diese Nebenwirkungen abermals auftreten.

Bei Dauertherapie kann es zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit kommen, z.B. zu einem Abfall der schulischen Leistungen bei Kindern und Jugendlichen.

Wechselwirkungen

Antiepileptika können miteinander wechselwirken, weshalb das Risiko von Wechselwirkungen in Kombinationstherapien in jedem Fall berücksichtigt werden muss.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Carbamazepin erhöht sich die Plasmaclearance von Ethosuximid.

Valproinsäure kann die Plasmakonzentration von Ethosuximid bei den meisten Patienten erhöhen.

Ethosuximid verändert in der Regel nicht die Plasmakonzentrationen anderer Antiepileptika wie Primidon, Phenobarbital und Phenytoin, da Ethosuximid kein Enzyminduktor ist. Es wurde jedoch vereinzelt von einem Anstieg der Phenytoin-Konzentration bei gleichzeitiger Anwendung von Ethosuximid berichtet.

Die gleichzeitige Anwendung von zentral wirksamen Arzneimitteln, Alkohol oder krampfauslösenden Substanzen und Ethosuximid ist zu vermeiden.

Kontraindikationen

Ethosuximid ist kontraindiziert bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels.

Schwangerschaft

- Die Behandlung mit Ethosuximid sollte während der Schwangerschaft nicht ohne ärztliche Zustimmung unterbrochen werden, weil ein plötzlicher Therapieabbruch oder eine unkontrollierte Reduktion der Dosis zum Wiederauftreten von epileptischen Anfällen führen kann, die die Schwangere und/oder das ungeborene Kind schädigen könnten.

- Ethosuximid passiert die Plazenta.

- Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt.

- Es wurden keine spezifischen kongenitalen Fehlbildungen bei Kindern von Müttern unter Ethosuximid-Monotherapie beobachtet.

- Das Missbildungsrisiko während einer Antiepileptikatherapie ist im Vergleich mit der zu erwartenden Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung von ungefähr 3% um den Faktor 2 bis 3 erhöht.

- Die am häufigsten berichteten Fehlbildungen sind Lippenspalten, kardiovaskuläre Fehlbildungen und Neuralrohrdefekte.

- Kombinationstherapien erhöhen das Risiko für kongenitale Fehlbildungen, so dass während der Schwangerschaft zu einer Monotherapie geraten wird, wann immer dies möglich ist.

- Die Patientinnen sollen über das erhöhte Risiko von Fehlbildungen informiert und pränatale diagnostische Maßnahmen angeboten werden.

- Die niedrigste anfallskontrollierende Dosis darf nicht überschritten werden (dies gilt insbesondere zwischen dem 20. und 40. Schwangerschaftstag).

- Die Ethosuximid-Serumkonzentration der Schwangeren muss regelmäßig überprüft werden.

- Bei Planung einer Schwangerschaft sowie während der Schwangerschaft wird eine Folsäuresubstitution empfohlen.

- Um einen Mangel an Vitamin K1 vorzubeugen und das Risiko von Hämorrhagien beim Neugeborenen zu reduzieren, sollten Frauen während des letzten Schwangerschaftsmonats Vitamin K1 substituieren.

Stillzeit

- Ethosuximid wird in die Muttermilch ausgeschieden, wobei Konzentrationen von bis zu 94% der maternalen Serumkonzentration erreicht werden.

- Sedierung, Saugschwäche und Reizbarkeit wurden bei einzelnen gestillten Säuglingen beobachtet.

- Während der Behandlung mit Ethosuximid sollte abgestillt werden.

Verkehrstüchtigkeit

- Während der Einstellungsphase, bei höherer Dosierung und in Kombination mit am Zentralnervensystem angreifenden Pharmaka kann das Reaktionsvermögen soweit verändert sein, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird.

- Dies kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Ethosuximid eintreten (gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol).

- Daher sollten das Führen von Fahrzeugen, die Bedienung von Maschinen oder sonstige gefahrvolle Tätigkeiten zumindest während der Einstellungsphase der Behandlung unterlassen werden.

- Die Entscheidung in jedem Einzelfall trifft der behandelnde Arzt unter Berücksichtigung der individuellen Reaktion und der jeweiligen Dosierung.

Anwendungshinweise

Blutbildkontrolle

- Es werden Kontrollen des Blutbildes und der Laborwerte empfohlen, wenn klinische Auffälligkeiten auftreten.

Dyskinesien

- Beim Auftreten von Dyskinesien muss Ethosuximid abgesetzt werden.

- Gegebenenfalls ist die intravenöse Gabe von Diphenhydramin angezeigt.

Knochenmarkschädigung

- Auf die klinischen Symptome einer Knochenmarkschädigung (Fieber, Angina, Hämorrhagie) ist besonders zu achten.

- Zur Erkennung möglicher Knochenmarkschädigungen werden regelmäßige (zunächst monatlich, nach 1 Jahr alle 6 Monate) Blutbildkontrollen empfohlen.

- Bei einer Leukozytenzahl unter 3500/mm3 oder einem Anteil der Granulozyten unter 25% sollte die Dosis reduziert oder die Therapie abgesetzt werden.

- Die Leberenzyme sind ebenfalls regelmäßig zu kontrollieren.

Psychische Nebenwirkungen

- Vor allem bei Patienten mit psychiatrischer Erkrankung in der Anamnese können psychische Nebenwirkungen (paranoide und halluzinatorische Symptome, Angstzustände, Agitiertheit) auftreten.

- Daher ist bei der Behandlung dieser Patientengruppe mit Ethosuximid besondere Vorsicht erforderlich.

Suizidgedanken und suizidales Verhalten

- Über suizidale Gedanken und suizidales Verhalten wurde bei Patienten, die mit Antiepileptika in verschiedenen Indikationen behandelt wurden, berichtet.

- Eine Metaanalyse randomisierter, placebokontrollierter Studien mit Antiepileptika zeigte ein leicht erhöhtes Risiko für das Auftreten von Suizidgedanken und suizidalem Verhalten.

- Der Mechanismus für die Auslösung dieser Nebenwirkung ist nicht bekannt und die verfügbaren Daten schließen die Möglichkeit eines erhöhten Risikos bei der Einnahme von Ethosuximid nicht aus.

- Deshalb sollten Patienten hinsichtlich Anzeichen von Suizidgedanken und suizidalen Verhaltensweisen überwacht und eine geeignete Behandlung in Erwägung gezogen werden.

- Patienten (und deren Betreuern) sollte geraten werden medizinische Hilfe einzuholen, wenn Anzeichen für Suizidgedanken oder suizidales Verhalten auftreten.

Alternativen

Die Pharmakotherapie von Epilepsien bzw. epileptischen Anfällen bietet ein breites Spektrum an alternativen antikonvulsiven Wirkstoffen:

- Benzodiazepine wie Midazolam, Clobazam und Clonazepam

- Carbamazepin, Oxcarbazepin

- Mesuximid

- Felbamat

- Gabapentin, Pregabalin

- Lacosamid

- Levetiracetam, Brivaracetam

- Lamotrigin

- Perampanel

- Phenobarbital

- Phenytoin

- Piracetam

- Primidon

- Rufinamid

- Stiripentol

- Sultiam

- Topiramat

- Valproinsäure

- Vigabatrin

- Zonisamid

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- Neuraxpharm: Fachinformation

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- AWMF: Leitlinie Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter (2017)

-

Ethosuximid Fairmed Healthcare 250 mg Weichkapseln

Fairmed Healthcare GmbH

-

Ethosuximid-neuraxpharm® 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

-

Ethosuximid-neuraxpharm® 250 mg Weichkapseln

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

-

Ethosuximid-neuraxpharm® 500 mg/g Tropfen zum Einnehmen, Lösung

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

-

Ethosuximid Zentiva 250 mg Weichkapseln

Zentiva Pharma GmbH

-

Petinimid 50 mg/ml Sirup

G.L. Pharma GmbH

-

Petnidan®, 250 mg/Weichkapseln

Desitin Arzneimittel GmbH

-

Petnidan® Saft, 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Desitin Arzneimittel GmbH

-

Suxilep® 250 mg Hartkapseln

Trommsdorff GmbH & Co. KG