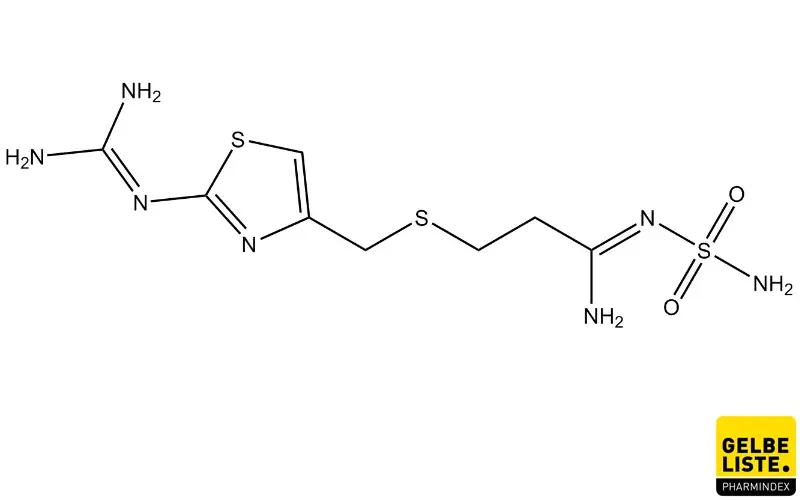

Famotidin

Famotidin gehört zur Wirkstoffgruppe der H2-Rezeptor-Antagonisten und hemmt die Säuresekretion des Magens. Das Arzneimittel wird angewendet zur Behandlung von Magen- und Darmgeschwüren und des Zollinger-Ellison-Syndroms.

Famotidin: Übersicht

Anwendung

Der Wirkstoff Famotidin wird angewendet zur Behandlung folgender Erkrankungen, bei denen eine Verminderung der Magensäuresekretion indiziert ist:

- Zwölffingerdarmgeschwüre (Ulcera duodeni)

- gutartige Magengeschwüre (Ulcera ventriculi)

- Zollinger-Ellison-Syndrom

Anwendungsart

Famotidin ist in Form von Filmtabletten zur oralen Anwendung zugelassen.

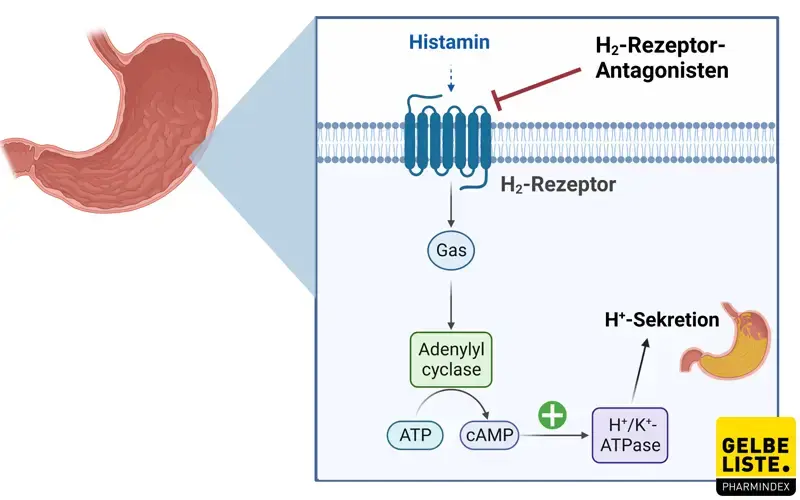

Wirkmechanismus

Famotidin ist ein kompetitiver Antagonist des Histamin-H2-Rezeptors der Belegzellen der Magenschleimhaut. Durch die Hemmung kommt es zu einer Reduktion der Magensäuresekretion sowie der Ausschüttung von Pespsin.

Das Verständnis der Physiologie der Magensäuresekretion ist wesentlich für das Verständnis des Wirkmechanismus von Cimetidin: Die primären Stimuli für die Magensäuresekretion umfassen:

- Gastrin, das von antralen G-Zellen freigesetzt wird

- Histamin, das von oxyntischen enterochromaffinen Zellen freigesetzt wird, und

- Acetylcholin, das von antralen und oxyntischen Neuronen als Folge einer parasympathischen (vagalen) Stimulation freigesetzt wird.

Andere Stimuli für die Magensekretion umfassen Ghrelin und Motilin. Die Säurefreisetzung resultiert aus der stimulierenden Wirkung von Histamin auf Belegzellen, die durch die Aktivierung der Adenylatcyclase und die Bildung von zyklischem AMP (cAMP) vermittelt wird. cAMP aktiviert eine spezifische Proteinkinase, die ein noch unbekanntes Substrat phosphoryliert, das das stimulierende Signal weiterleitet.

Die wichtigsten Säuresekretionshemmer sind Somatostatin, das von oxyntischen und antralen D-Zellen freigesetzt wird, Cholecystokinin, atriale natriuretische Peptide, Stickstoffmonoxid und Glucagon-ähnliches Peptid-1.

Der H2-Rezeptorantagonist Famotidin verhindert kompetitiv, dass Histamin die H2-Rezeptoren stimuliert, die sich auf den Belegzellen des Magens befinden (diese Zellen sind für die Salzsäuresekretion und die Sekretion des Intrinsic Factors verantwortlich).

Pharmakokinetik

Famotidin unterliegt einer linearen Kinetik. Die Bioverfügbarkeit beträgt ungefähr 40%. Plasma-Spitzen-Konzentrationen sind dosisabhängig und werden ca. 1 bis 3,5 Stunden nach der Einnahme erreicht. Wiederholte Gaben führen nicht zu einer Wirkstoffkumulation und gleichzeitige Nahrungsaufnahme beeinflusst nicht die Famotidin-Resorption.

Famotidin wird nur in geringem Maße an Plasmaproteine gebunden (15 bis 22%).

Famotidin wird in die Muttermilch eliminiert. Das Milch/Plasma-Konzentrationsverhältnis beträgt 6 Stunden nach oraler Gabe 1,73.

Der Wirkstoff wird zu 30 bis 35% in der Leber metabolisiert und ein Sulfoxid-Metabolit wird gebildet.

Nach oraler Gabe werden 25 bis 30% der Dosis und nach intravenöser Gabe 65 bis 70% der Dosis innerhalb von 24 Stunden unverändert renal eliminiert. Die renale Clearance beträgt 250-450 ml/min, was auf eine tubuläre Exkretion hindeutet. Die Plasma-Eliminationshalbwertszeit beträgt 2,6 bis 4 Stunden.

Dosierung

Duodenalulcera und benigne Magenulcera

Die empfohlene Dosis beträgt 40 mg Famotidin 1-mal abends vor dem Schlafengehen.

Zollinger-Ellison-Syndrom

Sofern bisher keine Vorbehandlung mit sekretionshemmenden Medikamenten durchgeführt wurde, beträgt die empfohlene Dosis 20 mg Famotidin alle 6 Stunden. Die Dosis hängt von der Schwere des Krankheitsbildes und von der Dosierung des vorher angewendeten Arzneimittels ab.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Famotidin wird hauptsächlich renal eliminiert. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion oder Dialyse-Patienten wird eine Reduktion der Tagesdosis auf 50% empfohlen.

Nebenwirkungen

Zu den häufigen Nebenwirkungen (≥ 1/100 bis < 1/10) bei der Anwendung von Famotidin zählen:

- Kopfschmerzen, Schwindel

- Durchfall, Verstopfung

Wechselwirkungen

Folgende Wechselwirkungen sind bei der Anwendung vonn Famotidin zu beachten:

- Durch die Veränderung des Magen-pH-Wertes kann die Bioverfügbarkeit bestimmter Arzneimittel beeinflusst werden wie z.B. von Atazanavir, Ketoconazol, Itraconazol. Ketoconazol sollte deshalb 2 Stunden vor der Gabe von Famotidin verabreicht werden.

- Wird Calciumcarbonat als Phosphatbinder gleichzeitig mit Famotidin bei Hämodialysepatienten angewendet, besteht ein Risiko für einen Wirksamkeitsverlust von Calciumcarbonat.

- Antazida können die Resorption von Famotidin vermindern und zu geringeren Famotidin-Plasmakonzentrationen führen. Famotidin sollte daher 1 bis 2 Stunden vor der Gabe eines Antazidums eingenommen werden.

- Sucralfat vermindert die Aufnahme von Famotidin. Deshalb sollte Sucralfat im Abstand von 2 Stunden zur Gabe von Famotidin eingenommen werden.

- Probenecid kann die Ausscheidung von Famotidin verzögern. Auf eine gleichzeitige Anwendung von Famotidin und Probenecid sollte verzichtet werden.

Kontraindikationen

Famotidin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile des jeweiligen Arzneimittels

- Überempfindlichkeit gegen andere H2-Rezeptorantagonisten

Schwangerschaft

Famotidin darf während der Schwangerschaft nur nach sorgfältiger Abwägung des zu erwartenden Nutzens gegen evtl. Risiken angewendet werden.

Stillzeit

Famotidin wird in die Muttermilch ausgeschieden. Da eine Störung der Magensäuresekretion beim Säugling durch aufgenommenes Famotidin nicht ausgeschlossen werden kann, sollte das Stillen während der Behandlung vermieden werden.

Verkehrstüchtigkeit

Einige Patienten reagierten auf die Einnahme von Famotidin mit Nebenwirkungen wie Schwindel und Kopfschmerzen. Die Patienten sollten darüber informiert werden, dass das Autofahren, das Bedienen von Maschinen sowie die Ausübung von Tätigkeiten, die die volle Aufmerksamkeit erfordern, zu vermeiden sind, wenn diese Symptome auftreten.

Anwendungshinweise

Symptom-Verschleierung

H2-Antagonisten können die Symptome eines Magenkarzinoms verschleiern und deshalb dessen Diagnose verzögern. Vor der Behandlung von Magenulcera muss deshalb eine eventuelle Malignität ausgeschlossen werden.

Alternativen

Weitere H2-Rezeptor-Antagonisten sind:

Protonenpumpeninhibitoren sind den H2-Rezeptor-Antagonisten bei der Therapie magensäureassoziierter Erkrankungen einschließlich der Ulkuskrankheit überlegen und sind deshalb bei der Behandlung in den Vordergrund gerrückt.

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- Fachinformation Famotidin-ratiopharm

- Steinhilber, Schubert, Zsilavecz, Roth; Medizinische Chemie 2. Auflage 2010

- Mutschler Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11. Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Abbildung

Created with Biorender