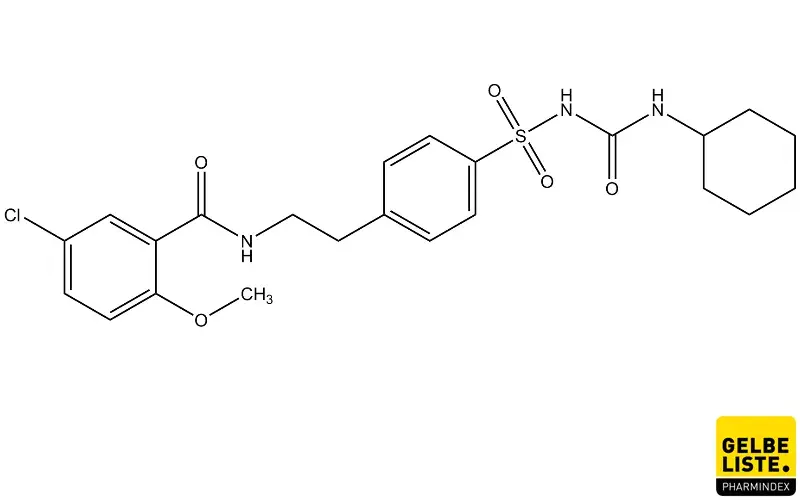

Glibenclamid

Glibenclamid kann die Freisetzung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse verbessern und wird in der oralen Diabetestherapie zur Senkung des Blutzuckerspiegels eingesetzt. Glibenclamid gehört zur Wirkstoffgruppe der Sulfonylharnstoffe der zweiten Generation mit kurzer Halbwertszeit.

Glibenclamid: Übersicht

Anwendung

Der Wirkstoff Glibenclamid wird zur Behandlung des nicht-insulinabhängigen Diabetes mellitus Typ 2 (NIDDM) angewendet, wenn Diät oder andere Maßnahmen zur Senkung der Blutzuckerwerte, wie zum Beispiel körperliches Training, nicht zu einer befriedigenden Einstellung des Blutglukosespiegels geführt haben. Außerdem wird Glibenclamid bei Neugeborenen, Säuglingen und Kindern zur Behandlung des neonatalen Diabetes mellitus angewendet.

Glibenclamid kann in Kombination mit anderen oralen Antidiabetika wie Metformin, Gliniden, AIpha-Glukosidase-Hemmern, Glitazonen, DPP-4-Hemmern und SGLT-2-Hemmern eingesetzt werden.

Wirkmechanismus

Glibenclamid wirkt sowohl bei Stoffwechselgesunden als auch bei Patienten mit NIDDM oder mit einer KCNJ11-Mutation blutzuckersenkend, indem es die ATP-sensitiven Kaliumkanäle der insulinproduzierenden Betazellen der Pankreasinseln hemmt und dadurch deren Insulinsekretion steigert. Diese Wirkung ist vom Vorhandensein aktiver Betazellen und von der Glukosekonzentration in der Umgebung der Betazellen abhängig.

Die Gabe von Glibenclamid an einen Diabetiker verbessert die postprandiale insulinotrope Reaktion, sogar über viele Jahre. Bei sehr hohen Blutzuckerkonzentrationen, unter denen die Sekretionsstimulierung der Glucose maximal ist, ist nicht mehr mit einer starken zusätzlichen Insulinfreisetzung durch Glibenclamid zu rechnen. Eine klinische Relevanz dieser Beobachtung an gesunden Testpersonen für Patienten mit Diabeteserkrankung, die Glibenclamid einnehmen, ist nicht geklärt.

Eine Hemmung der Glukagon-Freisetzung aus den Alphazellen des Pankreas und extrapankreatische Wirkungen sind beschrieben (Vermehrung der Insulinrezeptoren, Zunahme der Insulinempfindlichkeit peripherer Gewebe). Ihre klinische Relevanz ist jedoch nicht geklärt.

Pharmakokinetik

Glibenclamid wird in Tablettenform oder als Suspension eingenommen.

Resorption

Glibenclamid wird nach oraler Gabe rasch und nahezu vollständig resorbiert. Die Resorption von Glibenclamid wird durch gleichzeitige Nahrungsaufnahme nicht wesentlich beeinflusst.

Verteilung: Die Bindung von Glibenclamid an Plasmaalbumin beträgt mehr als 98%.

Biotransformation und Elimination

Maximale Serumkonzentrationen werden 1 – 2 Stunden nach der Einnahme von Tabletten erreicht und betragen nach Einnahme von 1,75 mg Glibenclamid etwa 100 ng/ml. Nach 8 – 10 Stunden fällt die Serumkonzentration je nach verabreichter Dosis auf 5 – 10 ng/ml ab. Die Serumhalbwertszeit nach intravenöser Gabe beträgt etwa 2 Stunden, nach oraler Gabe beträgt sie 2 – 5 Stunden.

Einige Studien deuten jedoch darauf hin, dass sie bei Diabetikern auf 8 – 10 Stunden verlängert sein kann. In einer Studie zum Vergleich der relativen Bioverfügbarkeit zwischen Glibenclamid-Suspensionen zum Einnehmen und zerstoßenen Glibenclamid-Tabletten (Daonil) wurde gezeigt, dass bei Anwendung der Glibenclamid-Suspensionen die Spitzenplasmakonzentrationen von Glibenclamid 0,5 Stunden früher erreicht werden als bei den zerstoßenen Daonil-Tabletten (der durchschnittliche Wert nach der Anwendung beträgt 2,5 Stunden vs. 3 Stunden). Die relative Bioverfügbarkeit betrug im Vergleich zu den zerstoßenen Daonil-Tabletten 121,6% bei der 0,6-mg/ml-Suspension und 114,1% bei der 6-mg/ml-Suspension.

Glibenclamid wird vollständig in der Leber metabolisiert. Hauptmetabolit ist das 4-trans-Hydroxyglibenclamid, ein weiterer Metabolit das 3-cis-Hydroxyglibenclamid. Die Metaboliten tragen nicht wesentlich zur blutzuckersenkenden Wirkung von Glibenclamid bei. Die Ausscheidung der Metaboliten erfolgt zu etwa gleichen Teilen über Urin und Galle und ist nach 45 – 72 Stunden abgeschlossen. Die Eliminationshalbwertszeiten betragen bei den beiden Suspensionen jeweils fast 8 Stunden und sind etwas kürzer als jene, die bei den zerstoßenen Daonil-Tabletten beobachtet wurden.

Bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion ist die Elimination des Wirkstoffs aus dem Plasma verzögert. Bei niereninsuffizienten Patienten steigt in Abhängigkeit vom Grad der Funktionsstörung kompensatorisch die biliäre Ausscheidung der Metaboliten an. Bei mäßiger Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance ≥30 ml/min) ist die Gesamtelimination nicht verändert; bei schwerer Niereninsuffizienz ist eine Kumulation möglich.

Nebenwirkungen

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Glibenclamid zählen Gewichtszunahme, Hautreaktionen mit Juckreiz, Ausschlag und erhöhte Sonnenempfindlichkeit. Magen-Darm-Beschwerden sind eine weitere Nebenwirkung von Sulfonylharnstoffen. Selten verursacht Glibenclamid Leberentzündungen oder Leberschäden mit einer Gelbfärbung von Haut und Schleimhaut (Ikterus).

Wechselwirkungen

Eine Reihe von Wirkstoffen haben das Potenzial, die blutzuckersenkende Wirkung von Glibenclamid zu verstärken oder abzuschwächen. Hypoglykämische Reaktionen durch eine Wirkungsverstärkung des Arzneimittels können auftreten bei gleichzeitiger Behandlung mit:

- oralen Antidiabetika und Insulin

- ACE-Hemmern

- anabolen Steroiden und männlichen Sexualhormonen

- Antidepressiva (wie z.B. Fluoxetin, MAO-Hemmer)

- Betarezeptorenblockern

- Chinolon-Derivaten

- Chloramphenicol

- Clofibrat und Analoga

- Cumarin-Derivaten

- Disopyramid

- Fenfluramin

- Miconazol

- Paraaminosalicylsäure

- Pentoxifyllin, parenteral hoch dosiert

- Perhexilin

- Pyrazolonderivaten

- Probenecid

- Salicylaten

- Sulfonamiden

- Tetracyclinen

- Tritoqualin

- Zytostatika vom Cyclophosphamidtyp.

Unter Betarezeptorenblockern, Clonidin, Guanethidin und Reserpin kann die Wahrnehmung der Warnzeichen einer Unterzuckerung beeinträchtigt werden.

Hyperglykämische Reaktionen bedingt durch eine Wirkungsabschwächung des Arzneimittels können auftreten bei gleichzeitiger Behandlung mit:

- Acetazolamid

- Betarezeptorenblockern

- Barbituraten

- Diazoxid

- Diuretika

- Glucagon

- Isoniazid

- Kortikoiden

- Nicotinaten

- Phenothiazin-Derivaten

- Phenytoin

- Rifampicin

- Schilddrüsenhormonen

- weiblichen Sexualhormonen (Gestagene, Östrogene)

- Sympathomimetika.

Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder andere in dem jeweiligen Präparat enthaltene Hilfsstoffe

- Überempfindlichkeit gegen andere Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide, Sulfonamiddiuretika und Probenecid, da Kreuzreaktionen möglich sind

- folgende Fälle des Diabetes mellitus, in denen Insulin erforderlich ist: insulinabhängiger Diabetes mellitus Typ1, bei komplettem Sekundärversagen der Glibenclamid-Therapie bei Diabetes mellitus Typ2, bei azidotischer Stoffwechsellage, bei Präkoma oder diabetischem Koma, Pankreasresektion

- Porphyrie

- Einnahme von Bosentan

- schwere Leberfunktionsstörungen

- schwere Einschränkung der Nierenfunktion.

Die vollständigen Vorsichtsmaßnahmen finden sich in der Arzneimittel-Fachinformation.

Schwangerschaft

Schwangerschaft: Glibenclamid darf während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden. Da orale Antidiabetika den Blutzucker nicht so zuverlässig regulieren wie Insulin, sind sie für die Behandlung eines Diabetes in der Schwangerschaft grundsätzlich ungeeignet. In der Schwangerschaft ist die Diabeteseinstellung mit Insulin die Therapie der Wahl. Nach Möglichkeit sollten orale Antidiabetika schon vor einer geplanten Schwangerschaft abgesetzt und durch Insulin ersetzt werden.

Stillzeit

Da nicht abschließend geklärt ist, ob Glibenclamid in die Muttermilch übergeht, darf Glibenclamid während der Stillzeit nicht eingenommen werden. Stillende Patientinnen sollten zur Diabeteseinstellung mit Insulin behandelt werden oder abstillen.

Verkehrstüchtigkeit

Glibenclamid kann einen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen haben, da Glibenclamid das Risiko einer Hypoglykämie erhöht, durch die die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit eines Patienten herabgesetzt sein kann.

Weitere Details zu diesem Wirkstoff können Sie der entsprechenden Arzneimittel-Fachinformation entnehmen.

Alternativen

Verwandte Stoffe

Neben Glibenclamid (ATC-Klasse: A10BB01) gehören folgende Wirkstoffe zu den Sulfonylharnstoffen:

Wirkstoff-Informationen

-

AMGLIDIA 0,6 mg/ml Suspension zum Einnehmen

Bioprojet Pharma

-

AMGLIDIA 6 mg/ml Suspension zum Einnehmen

Bioprojet Pharma

-

Glib-ratiopharm® S 1,75 mg Tabletten

ratiopharm GmbH

-

Glib-ratiopharm® S 3,5 mg Tabletten

ratiopharm GmbH

-

Glibenclamid AbZ 1,75 mg Tabletten

AbZ-Pharma GmbH

-

Glibenclamid AbZ 3,5 mg Tabletten

AbZ-Pharma GmbH

-

Glibenclamid STADA® 3,5mg Tabletten

STADAPHARM GmbH

-

Maninil® 1,75, 1,75 mg, Tabletten

Berlin-Chemie AG

-

Maninil® 3,5, 3,5 mg, Tabletten

Berlin-Chemie AG

-

Maninil® 5, 5 mg, Tabletten

Berlin-Chemie AG