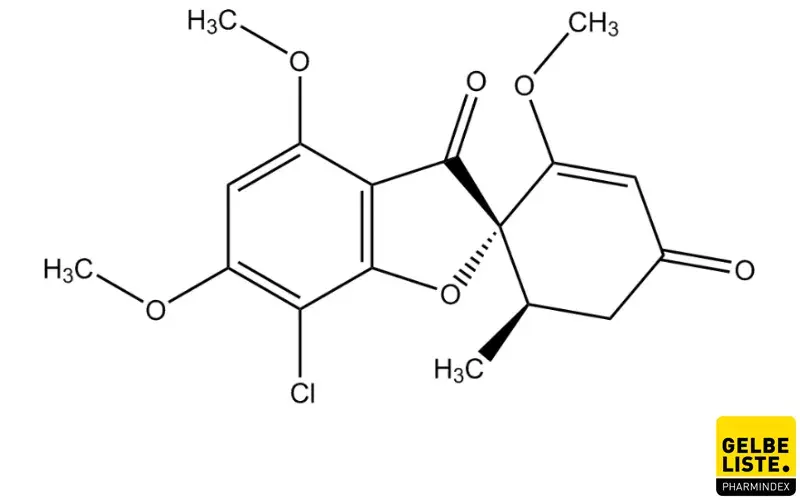

Griseofulvin

Der Wirkstoff Griseofulvin ist ein Antimykotikum das oral und lokal verabreicht werden kann. Das Arzneimittel wird angewendet zur Behandlung von Pilzinfektionen der Haut und Haare, die nur durch Dermatophyten (Fadenpilze) verursacht werden. In Deutschland sind Fertigpräparate mit Griseofulvin außer Vertrieb.

Griseofulvin: Übersicht

Anwendung

Griseofulvin wird angewendet zur Behandlung einer Dermatophytose der Haut und Haare, die auf eine lokale Therapie alleine nicht ansprechen.

Anwendungsart

Griseofulvin ist in Deutschland nicht mehr als Fertigpräparat verfügbar.

Wirkmechanismus

Das Fungistatikum Griseofulvin besitzt ein relativ enges Wirkungsspektrum und ist nur wirksam gegen die Dermatophyten:

- Trichophyton

- Microsporon

- Epidermophyton

Griseofulvin hat keine Wirkung auf Bakterien und Aktinomyzeten, sowie durch Candida albicans und durch Schimmelpilze verursachte Infektionen. Der exakte Wirkungsmechanismus von Griseofulvin ist noch nicht bekannt. Ein direkter Angriff am tubulären Spindelapparat mit nachfolgender Mitosehemmung wird diskutiert. Das Benzofuranderivat wirkt ähnlich wie andere Spindelgifte (z. B. Colchicin). Griseofulvin führt außerdem nach Aufnahme in die RNA-Fraktion über Komplexbildungen mit Purinen zu Proteinsynthese-Störungen und RNA-Synthesehemmung. Es entstehen Chitinbildungsstörungen in der Zellwand mit Schädigungen und Wachstumshemmung der Hyphen („Curling-Effekt").

Nach oraler Applikation reichert sich Griseofulvin im Stratum corneum der Epidermis an. Durch seine fungistatische Wirkung werden die Dermatophyten in ihrem Wachstum gehemmt, können nicht in tiefere Epidermisschichten vordringen und wachsen schließlich aus.

Die Wirksamkeit von Griseofulvin ist abhängig von der Wirkstoffkonzentration in den verhornenden Epidermiszellen (in vivo werden klinische Hemmkonzentrationen von ca. 1 μg/ml zur Behandlung von Dermatomykosen als nötig erachtet).

Pharmakokinetik

Griseofulvin wird nach oraler Applikation vor allem im Jejunum resorbiert. Die Bioverfügbarkeit unterliegt ausgeprägten interindividuellen Schwankungen und hängt von der jeweiligen Partikelgröße der Substanz ab. Nach oraler Gabe wird die absolute Bioverfügbarkeit für mikrokristalline Substanzzubereitungen mit 27 bis 72 Prozent angegeben. Maximale Plasmakonzentrationen werden nach oraler Gabe von 500 mg Griseofulvin nach 4 Stunde erreicht. Die Plasmaeliminationshalbwertszeit liegt zwischen 9-24 Stunden. Die Plasmaeiweißbindung beträgt etwa 80 Prozent und das Verteilungsvolumen 1-2 l/kg KG.

Griseofulvin wird rasch in verschiedene Gewebe verteilt und reichert sich vor allem in der Haut und Skelettmuskulatur an. Therapeutisch bedeutsam ist die Akkumulation in neu gebildetem Keratin von Haaren und Nägeln. Die Therapiedauer hängt von der Dicke der Hornschicht der pilzbefallenen Hautareale und der Keratinisierungsgeschwindigkeit ab und beträgt bei Befall von Stamm und Extremitäten mindestens 3 bis 5 Wochen, bei Befall von Handteller und Fußsohle 5 bis 10 Wochen und bei Befall von Haaren 3 bis 6 Monate.

Griseofulvin wird in der Leber metabolisiert. Ca. 75 Prozent der Substanz werden als mikrobiologisch unwirksames 6-Desmethylgriseofulvin renal eliminiert. Weniger als 1 Prozent der aufgenommenen Substanz wird unverändert renal eliminiert.

Dosierung

Die Dosierungsempfehlung für Erwachsene und Jugendliche über 50 kg KG beträgt 0,5 bis 1 g Griseofulvin am Tag.

Für Kinder beträgt die Empfehlung 10 mg Griseofulvin/kg KG am Tag.

Nebenwirkungen

Sehr häufig (≥ 1/10) treten unter der Behandlung mit Griseofulvin folgende Nebenwirkungen auf:

- Kopfschmerzen (meist initial, in der Regel vorübergehend)

- Nausea, Erbrechen, Diarrhoe

Häufige (≥ 1 /100 bis < 1 /10) Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Griseofulvin sind:

- Zentralnervöse Störungen wie Unruhe, depressive Verstimmungszustände, Schlaflosigkeit

- Schwindel, Parästhesien, periphere Neuritiden

- Bei dyshidrosiformen Epidermophyton können frische Bläschenschübe sowie Parästhesien an Händen und Füßen auftreten. Diese Begleiterscheinungen verschwinden oft trotz unverändert weitergeführter Behandlung

Wechselwirkungen

Für Griseofulvin bestehen folgenden Wechselwirkungen:

- Barbiturate ► Wirkungsminderung von Griseofulvin durch Enzyminduktion mit gesteigertem Abbau

- Orale Kontrazeptiva ► Wirkungsminderung der Kontrazeptiva infolge gesteigerter Metabolisierung

- Antikoagulantien vom Cumarin-Typ ► Wirkungsabschwächung der Antikoagulantien

- Beeinflussung von Laboruntersuchungen ► Bei der Bestimmung von Vanillinmandelsäure im Urin kann es durch Griseofulvin zu einem falsch positiven Ergebnis kommen

- Alkohol ► Wirkungsverstärkung durch Griseofulvin, Alkoholunverträglichkeitsreaktionen möglich

Kontraindikation

Griseofulvin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- Porphyrin-Stoffwechselstörungen

- schwere Leberinsuffizienz

- aktueller Kinderwunsch

- Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft/Stillzeit

Griseofulvin kann erbgutschädigend wirken. Ausreichende Untersuchungen am Menschen liegen nicht vor. Im Tierversuch sind teratogene Wirkungen aufgetreten.

In 2 Einzelfällen wurde beim Menschen über die Geburt siamesischer Zwillinge nach Griseofulvinbehandlung der Mutter im 1. Trimester berichtet. Ein kausaler Zusammenhang ist nicht nachgewiesen. Griseofulvin darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Es ist nicht bekannt, ob Griseofulvin in die Muttermilch übergeht. Während der Behandlung mit Griseofulvin darf nicht gestillt werden.

Verkehrstüchtigkeit

Griseofulvin kann das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die aktive Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Alternativen

Griseofulvin ist zur Therapie der Tinea corporis und der Tinea capitis bei Kindern der zurzeit einzig zugelassene Wirkstoff in Deutschland. Zur Therapie der Onychomykose wird es seltener verwendet, da Substanzen wie Terbinafin oder Itraconazol bessere Therapieerfolge zeigen. Azole sind als Breitbandantimykotika bei Haut-, Schleimhaut- und Systemmykosen durch Dermatophyten, Hefen und Schimmel indiziert. Sie können, je nach Indikation und Wirkstoff, lokal, oral und intravenös verabreicht werden.

Wirkstoff-Informationen

-

Fachinformation Griseo-CT

-

Medizinische Chemie: Targets und Arzneistoffe, Steinhilber, Schubert-Zsilavecz, Roth