Ingenol mebutat

Der Wirkstoff Ingenolmebutat wird in Form eines Gels bei der Hautkrebs-Frühform Aktinischer Keratose (auch Aktinische Präkanzerose oder Licht-Keratose) angewendet. Das Arzneimittel wirkt über eine direkte lokale Zelltoxizität und über einer Förderung von Entzündungsreaktionen.

Ingenolmebutat: Übersicht

Anwendung

Der Wirkstoff Ingenolmebutat wird angewendet für die topische Behandlung von nicht-hyperkeratotischen, nicht-hypertrophen aktinischen Keratosen bei Erwachsenen. Bei aktinischer Keratose verhornt die obere Hautschicht. Sie entsteht, wenn sich Hautzellen durch häufige, intensive UV-Strahlung krankhaft verändern und vermehren.

Anwendungsart

Ingenolmebutat ist in Form eines 150- und 500 µg/g Gel auf dem deutschen Markt zugelassen. Das Präparat ist bis zur Anwendung im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius zu lagern.

Wirkmechanismus

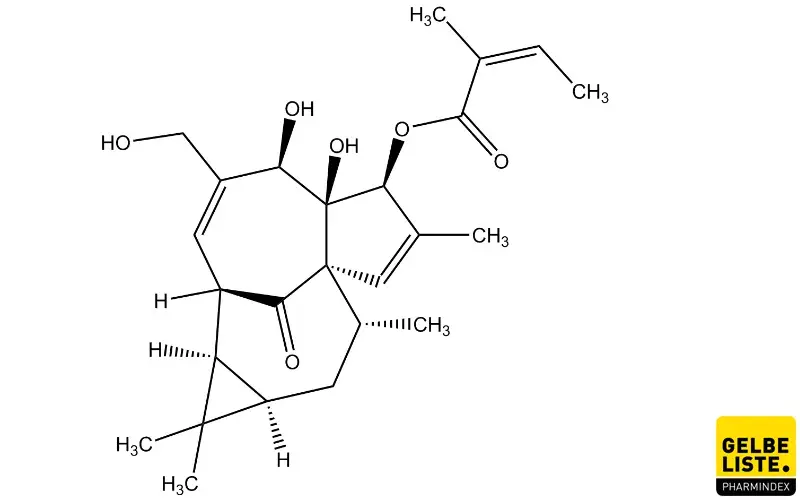

Der Wirkmechanismus des Diterpenesters Ingenolmebutat, aus dem Saft der Garten-Wolfsmilch (Euphorbia peplus) ist noch nicht vollständig geklärt. Man geht von einer direkten lokalen Zytotoxizität und der Förderung einer Entzündungsreaktion, die durch eine örtlich begrenzte Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen und durch Infiltration von immunkompetenten Zellen charakterisiert ist, aus.

Pharmakokinetik

Da die Vollblutspiegel nach topischer Anwendung nicht quantifizierbar waren, wurde kein systemisches pharmakokinetisches Profil bestimmt. Es konnte keine systemische Absorption im Bereich oder über der unteren Nachweisgrenze (0,1 ng/ml) festgestellt werden, wenn 500 µg/g Ingenolmebutat aus vier Tuben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einmal täglich auf eine Fläche von 100 cm2 auf dem dorsalen Unterarm von Patienten mit aktinischen Keratosen aufgetragen wurde. In-vitro-Studienresultate zeigen, dass Ingenolmebutat menschliche Cytochrom-P450-Isoformen weder inhibiert noch induziert.

Dosierung

Bei aktinischen Keratosen im Gesicht und auf der Kopfhaut wird an drei aufeinander folgenden Tagen einmal täglich eine Tube der 0,015 prozentigen Zubereitung aufgetragen.

Bei aktinischen Keratosen an Stamm und Extremitäten wird an zwei aufeinander folgenden Tagen jeweils einmal täglich eine Tube der 0,05 prozentigen Zubereitung auf die betroffene Fläche aufgetragen.

Nebenwirkungen

Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen sind lokale Hautreaktionen an der Anwendungsstelle, einschließlich:

- Erythem

- Schuppung

- Krustenbildung

- Schwellung

- Bläschen-/Pustelbildung

- Erosion/Ulzeration

Wechselwirkungen

Da Ingenolmebutat nicht systemisch absorbiert wird, wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Kontraindikation

Ingenolmebutat darf bei einer Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff nicht angewendet werden.

Schwangerschaft/Stillzeit

Schwangerschaft

Es gibt keine Daten zur Anwendung von Ingenolmebutat bei schwangeren Frauen. Tierexperimentelle Studien zeigten geringe embryo-fetale Toxizität. Ein Risiko für Menschen, die topisch mit Ingenolmebutat behandelt werden, wird als unwahrscheinlich erachtet, da der Wirkstoff nicht systemisch absorbiert wird. Vorsichtshalber sollte die Anwendung von Ingenolmebutat während der Schwangerschaft vermieden werden.

Stillzeit

Es sind keine Auswirkungen auf das gestillte Neugeborene/Kleinkind zu erwarten, da Ingenolmebutat nicht systemisch absorbiert wird. Die stillende Mutter soll jedoch angewiesen werden, dass der Körperkontakt ihres Neugeborenen/Kleinkinds mit der behandelten Fläche während 6 Stunden nach dem Auftragen zu vermeiden ist.

Verkehrstüchtigkeit

Ingenolmebutat hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Anwendungshinweise

Kontakt mit den Augen

Ingenolmebutat kann bei Kontakt mit den Augen eine Konjunktivitis und Hornhautverätzung hervorrufen. Aus diesem Grund sollen Patienten nach dem Auftragen des Gels und nach jedem Kontakt mit der Behandlungsfläche sorgfältig die Hände waschen. Bei Augenkontakt müssen die Augen sofort mit viel Wasser gespült werden und medizinische Hilfe aufgesucht werden.

Lokale Hautreaktionen

Nach der topischen Anwendung von Ingenolmebutat kann es zu lokalen Hautreaktionen wie Erythem, Schälen, Schuppung und Krustenbildung kommen. Diese Hautreaktionen sind vorübergehend und treten typischerweise innerhalb eines Tages nach Behandlungsbeginn auf. Sie heilen bei der Behandlung von Gesicht oder Kopfhaut innerhalb von 2 Wochen nach Behandlungsbeginn und bei der Behandlung von Flächen an Stamm oder Extremitäten innerhalb von 4 Wochen nach Behandlungsbeginn wieder ab. Das Behandlungsergebnis kann erst nach dem Abheilen der lokalen Hautreaktionen angemessen beurteilt werden.

Keratoakanthome

Nach Erteilung der Zulassung wurde in einer klinischen Studie über das Auftreten von Keratoakanthomen (benigner Tumor des Hautepithels) innerhalb des Behandlungsareals Wochen bis Monate nach der Anwendung von Ingenolmebutat-Gel berichtet.

Rote-Hand-Brief

EIn Rote-Hand-Brief informiert darüber, dass bei Patienten, die mit Ingenolmebutat behandelt wurden, Fälle von Plattenepithelkarzinomen gemeldet wurden. Darüber hinaus zeigen einige klinische Studien eine erhöhte Inzidenz von Hautkrebs. Das Potenzial von Ingenolmebutat Hautkrebs hervorzurufen, wurde bei der Bewertung im Rahmen des Zulassungsverfahrens untersucht. Als Konsequenz der Daten aus der LP0105-1020-Studie, die Ingenolmebutat-Gel mit dem Vehikel (Gel ohne den Wirkstoff) verglichen hat, wurde im Jahr 2017 die Fachinformation von Picato um den Hinweis auf ein erhöhtes Auftreten von benignen Hauttumoren (Keratoakanthomen) ergänzt. Darüber hinaus wurde in den vorläufigen Ergebnissen der laufenden Langzeit-Sicherheitsstudie LP0041-63 ein Ungleichgewicht bei der Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen zwischen dem Ingenolmebutat- und dem Imiquimod-Arm beobachtet. In einer Metaanalyse von vier Studien mit Ingenoldisoxat (einer in Entwicklung befindlichen nicht zugelassenen Therapie für aktinische Keratosen) wurde in der Wirkstoff- im Vergleich zur Vehikel- Gruppe nach 14 Monaten ein Anstieg von Hautkrebs festgestellt. Dieser Analyse lag die Inzidenz aller Tumortypen zugrunde, einschließlich Basalzellkarzinom, Morbus Bowen und Plattenepithelkarzinom.

Alternativen

Neben ablativen Therapieverfahren stehen zur topischen Behandlung der Aktinischen Keratose noch die Arzneistoffe Diclofenac, Imiquimod und 5-Fluorouracil zur Verfügung.

Wirkstoff-Informationen

- Fachinformation: Picato®

- EMA Picato