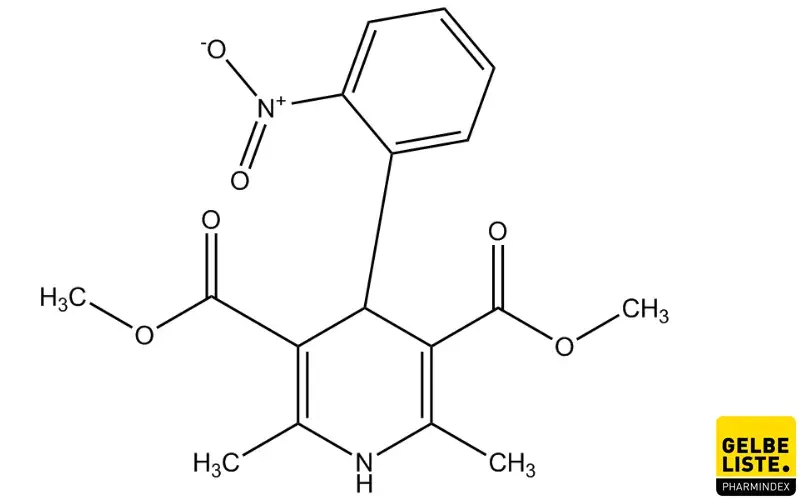

Nifedipin

Der Wirkstoff Nifedipin ist ein Dihydropyridinderivat, das vor allem zur Behandlung des hypertensiven Notfalls, der vasospastischen Angina, des Raynaud Syndroms und der Angina pectoris angewendet wird. Das Arzneimittel wirkt als L-Typ-Calciumkanal-Antagonist gefäßerweiternd und blutdrucksenkend.

Nifedipin: Übersicht

Anwendung

Nifedipin wird angewendet zur Behandlung:

- vasospastischer Angina (Prinzmetal-Angina, Variant-Angina)

- des hypertensiven Notfalls

- chronischer stabiler Angina pectoris (Belastungsangina)

- essenzieller Hypertonie

- des Raynaud-Syndroms

Hinweis:

Es gibt Hinweise darauf, dass Nifedipin in schnell freisetzenden Darreichungsformen bei Patienten mit essenzieller Hypertonie oder chronischer Angina pectoris, dosisabhängig zu Komplikationen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. Myokardinfarkt) und zu einer Erhöhung der Sterblichkeit führt. Daher sind schnell freisetzende Darreichungsformen bei diesen beiden Erkrankungen nur dann anzuwenden, wenn andere Arzneimittel nicht angezeigt sind.

Anwendungsart

Nifedipin ist in Form von Weichkapseln, Hartkapseln, als Infusionslösung, Retardtabletten, Retardkapseln und Tropfen auf dem deutschen Markt verfügbar.

Nifedipin wird nach den Mahlzeiten unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (kein Grapefruitsaft!), am besten morgens, mittags und abends, möglichst immer zur selben Uhrzeit, eingenommen. Gleichzeitige Nahrungsaufnahme kann zu einer verzögerten, jedoch nicht verminderten Resorption führen. Das Absetzen von Nifedipin sollte v.a. bei hoher Dosierung schrittweise erfolgen.

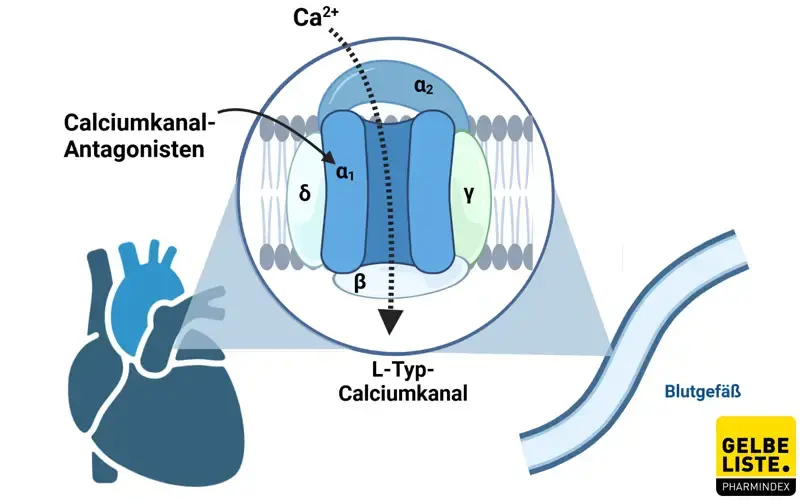

Wirkmechanismus

Nifedipin ist ein 1,4-Dihydropyridinderivat, das als sogenannter Calciumkanalantagonist den Einstrom von Calciumionen durch den langsamen Calciumkanal in der Zelle blockiert, wodurch es zu einer Vasodilatation in den Gefäßen kommt. Nifedipin wirkt vor allem an den glatten Muskelzellen der Koronararterien und an den peripheren Widerstandsgefäßen. In therapeutischen Dosen hat Nifedipin praktisch keine direkte Wirkung auf das Myokard.

Wirkungen von Nifedipin:

- Durchblutungsverbesserung der großen Koronararterien des Herzens durch Erniedrigung des Muskeltonus

- Senkung des peripheren Widerstands

- Initiale reflektorische Zunahme der Herzfrequenz und des Herzminutenvolumens

- Bei Langzeitbehandlung mit Nifedipin kehrt das anfangs erhöhte Herzminutenvolumen wieder auf den Ausgangswert zurück.

- Bei Hypertonikern ist eine besonders deutliche Blutdruckabnahme durch Nifedipin zu beobachten.

Pharmakokinetik

Resorption

- Nach peroraler Nüchterneinnahme wird Nifedipin rasch und nahezu vollständig resorbiert mit einer systemischen Verfügbarkeit von 50 bis 70 Prozent.

- Bei Einnahme einer Nifedipin-haltigen Lösung werden maximale Plasma- bzw. Serumkonzentrationen nach ca. 15 Minuten, bei Gabe anderer Zubereitungen mit nicht retardierter Freisetzung nach 30 bis 85 Minuten erreicht.

Verteilung

- Die Plasmaeiweißbindung von Nifedipin beträgt 95 bis 98 Prozent und das mittlere Verteilungsvolumen Vss 0,77 bis 1,12 l/kg.

Metabolisierung

- Nifedipin wird in der Leber nahezu vollständig (hoher First-Pass-Effekt) vor allem über oxidative Prozesse metabolisiert.

- Die Metaboliten zeigen keine pharmakodynamischen Aktivitäten.

Elimination

- Weder die unveränderte Substanz noch der Metabolit M-1 werden in nennenswertem Maße renal eliminiert (<0,1% der Dosis).

- Die polaren Metaboliten M-2 und M-3 werden zu etwa 50 Prozent der Dosis (zum Teil in konjugierter Form) renal eliminiert, wobei der überwiegende Teil innerhalb von 24 Stunden ausgeschieden wird.

- Der Rest wird mit den Faeces ausgeschieden.

- Die Eliminationshalbwertszeit beträgt zwischen 1,7 und 3,4 Stunden (nicht retardierte Zubereitung).

- Es wurde keine Kumulation der Substanz bei Dauertherapie nach üblicher Dosierung beobachtet.

- Eine eingeschränkte Leberfunktion führt zu einer deutlichen Verlängerung der Eliminationshalbwertszeit und zu einer Verminderung der Gesamt-Clearance, wodurch eine Dosisreduzierung erforderlich werden kann.

Dosierung

Hypertonie:

Arzneiformen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung:

Initialdosis: 30 bis 60 mg pro Tag

Erhaltungsdosis: 30 bis 90 mg pro Tag

Maximaldosis: bis 120 mg pro Tag

Angina Pectoris:

Schnellfreisetzende Darreichungsformen:

Initialdosis: 5 bis 10 mg 3-mal täglich

Erhaltungsdosis: 10 bis 30 mg 3- bis 4-mal täglich

Maximaldosis: 180 mg pro Tag

Arzneiformen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung:

Initialdosis: 30 bis 60 mg pro Tag

Erhaltungsdosis: 30 bis 90 mg pro Tag

Maximaldosis: bis 120 mg pro Tag

Raynaud-Syndrom:

Schnellfreisetzende Darreichungsformen:

Initialdosis: 3-mal täglich 10 bis 20 mg pro Tag

Maximaldosis: 60 mg pro Tag

Hypertensiver Notfall:

Schnellfreisetzende Darreichungsformen:

10 mg oral (Kapsel zerbeißen und mit dem Inhalt sofort hinunterschlucken).

Frühestens nach ca. 30 Minuten kann bei ausbleibender oder ungenügender Wirkung eine erneute Gabe von 10 mg Nifedipin erfolgen.

Nebenwirkungen

Zu den sehr häufig (≥ 1/10) aufgetretenen Nebenwirkungen unter Nifedipin zählen:

- Kopfschmerzen, insbesondere zu Beginn der Behandlung

- Ödeme (inkl. periphere Ödeme)

Häufige (≥ 1/100 bis <1/10) Nebenwirkungen sind:

- Schwindel, Benommenheit, Schwächegefühl

- Palpitationen

- Vasodilatation (z.B. Flush)

- Übelkeit, Obstipation

- Erythem, Erythromelalgie insbesondere zu Beginn der Behandlung

- allgemeines Unwohlsein

Wechselwirkungen

Nifedipin wird über das Cytochrom P450 3A4-System metabolisiert. Wirkstoffe, die dieses Enzymsystem beeinflussen, können den First-Pass-Metabolismus oder die Ausscheidung von Nifedipin verändern.

Die Plasmaspiegel von Nifedipin können z.B. durch folgende Arzneimittel, die als Inhibitoren dieses Enzymsystems bekannt sind, erhöht werden:

- Makrolid-Antibiotika (z.B. Erythromycin)

- Anti-HIV-Proteaseinhibitoren (z.B. Ritonavir)

- Antimykotika vom Azol-Typ (z.B. Ketoconazol)

- Antidepressiva: Nefazodon und Fluoxetin

- Quinupristin/Dalfopristin

- Valproinsäure

- Cimetidin

- trizyklische Antidepressiva, Vasodilatatoren

- Cisaprid

- Diltiazem

Arzneimittel, die das Cytochrom P450 3A4-System induzieren, können zu erniedrigten Nifedipin-Plasmaspiegeln bzw. einer erniedrigten Bioverfügbarkeit führen:

Weitere Wechselwirkungen:

- Antihypertensiva: Nifedipin kann den blutdrucksenkenden Effekt gleichzeitig verabreichter Antihypertensiva verstärken

- Theophyllin: Nifedipin kann eine Erhöhung des Theophyllin-Plasmaspiegels bewirken

- Vincristin: Nifedipin vermindert die Ausscheidung von Vincristin

- Cephalosporine (z.B. Cefixim): erhöhte Cephalosporin-Plasmaspiegel möglich

- Chinidin: in Einzelfällen bewirkt Nifedipin einen Abfall des Chinidin-Plasmaspiegels bzw. das Absetzen von Nifedipin einen deutlichen Anstieg des Chinidin-Plasmaspiegels

- Tacrolimus: erhöhte Tacrolimus-Plasmaspiegel möglich

Interaktionen mit Nahrungsmitteln und Getränken

- Grapefruitsaft: Grapefruitsaft hemmt das Cytochrom P450 3A4-System. Hierdurch kann der Blutspiegel von Nifedipin erhöht und die Wirkungsdauer verlängert sein. Nach regelmäßigem Genuss von Grapefruitsaft kann dieser Effekt über mindestens 3 Tage nach der letzten Einnahme von Grapefruitsaft anhalten.

Andere Arten von Wechselwirkungen

- Spektrophotometrische Bestimmung von Vanillinmandelsäure im Urin kann unter Nifedipin zu falsch erhöhten Werten führen; die Bestimmung mittels HPLC bleibt unbeeinflusst.

Kontraindikation

Nifedipin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- Herz-Kreislauf-Schock

- höhergradiger Aortenstenose

- instabiler Angina pectoris

- akutem Myokardinfarkt (innerhalb der ersten 4 Wochen)

- gleichzeitiger Anwendung von Rifampicin, da aufgrund der Enzyminduktion keine wirksamen Nifedipin-Plasmaspiegel erreicht werden

- Schwangerschaft, es sei denn, die Anwendung ist zwingend notwendig

- Stillzeit

Schwangerschaft

Nifedipin darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, der klinische Zustand der Frau erfordert zwingend eine Nifedipin-Behandlung.

Stillzeit

Nifedipin geht in die Muttermilch über und darf während der Stillzeit nicht angewendet werden. Die Nifedipinkonzentration in der Milch ist nahezu vergleichbar mit der Serumkonzentration der Mutter.

Verkehrstüchtigkeit

Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten ohne sicheren Halt kann durch die Einnahme von Nifedipin beeinträchtigt sein. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn, Dosiserhöhung und Präparatewechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol.

Alternativen

Weitere Dihydropyridin-Derivate sind:

- Amlodipin HWZ 35-50 h, tmax 8-12 h

- Felodipin HWZ 8-10 h, tmax 2-5 h

- Isradipin HWZ 8-9 h, tmax 1,5-3,0 h

- Lacidipin HWZ 12-19 h, tmax 1,0-2,5 h

- Lercanidipin HWZ 8-10, tmax 1,0-3,0 h

- Nicardipin HWZ 8-9 h, tmax 0,5-2,0 h

- Nimodipin HWZ 1,1-1,7 h, tmax 0,6-1,6 h

- Nisoldipin HWZ 10-12 h, tmax 0,5-2,0 h

- Nitrendipin HWZ 8-12 h, tmax 1,5-2 h

Weitere Calcium-Kanal-Antagonisten sind:

- Diltiazem HWZ 4-8 h, tmax 3 h

- Gallopamil HWZ 3,5-8 h, tmax 2-3 h

- Verapamil HWZ 3-7 h, tmax 1-2 h

Diese beiden Vertreter unterscheiden sich von Nifedipin darin, dass sie eine direkte Wirkung auf das Reizleitungssystem des Herzens besitzen. Die schnelle Anflutung von Nifedipin führt im Gegensatz zu Verapamil und Diltiazem zu einer Reflextachykardie.

Hinweise

Reflextachykardie

Schnell freisetzende Nifedipin-Darreichungsformen können einen übermäßigen Blutdruckabfall mit Reflextachykardie hervorrufen, was wiederrum zu kardiovaskulären Komplikationen führen kann.

Vor allem zu Beginn der Behandlung kann es gelegentlich zum Auftreten von Angina pectoris-Anfällen bzw. bei Patienten mit bestehender Angina pectoris zu einer Zunahme von Häufigkeit, Dauer und Schweregrad der Anfälle kommen.

Wirkstoff-Informationen

- Drugs.com, Nifedipine dosage

- Medizinische Chemie, Targets und Arzneistoffe von Steinhilber, Schubert-Zsilavecz, Roth

- Eisenberg, Mark J., Anya Brox, and Alain N. Bestawros. "Calcium channel blockers: an update." The American journal of medicine 116.1 (2004): 35-43.

- Elliott, William J., and C. Venkata S. Ram. "Calcium channel blockers." The Journal of Clinical Hypertension 13.9 (2011): 687

Abbildung

Dr. Isabelle Viktoria Maucher, Created with Biorender

-

Nifedipin AbZ 20 mg Retardtabletten

AbZ-Pharma GmbH

-

Nifedipin AL 5

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Nifedipin AL 10

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Nifedipin AL T 20 retard

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Nifedipin Denk 10 mg retard, Retardtabletten

Denk Pharma GmbH & Co. KG

-

Nifedipin Denk 20 mg retard, Retardtabletten

Denk Pharma GmbH & Co. KG

-

Nifedipin-ratiopharm® 20 mg/ml Tropfen

ratiopharm GmbH

-

Nifedipin-ratiopharm® 20 mg Retardtabletten

ratiopharm GmbH

-

Nifedipin STADA® uno 40 mg Retardtabletten ALIUD

ALIUD PHARMA® GmbH