Ospemifen

Ospemifen ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der selektiven Estrogenrezeptor-Modulatoren, der zur Behandlung der mittelschweren bis schweren symptomatischen vulvovaginalen Atrophie (VVA) bei postmenopausalen Frauen eingesetzt wird.

Ospemifen: Übersicht

Anwendung

Der selektive Estrogenrezeptor-Modulator (SERM) Ospemifen (Senshio) ist indiziert zur Behandlung der mittelschweren bis schweren symptomatischen vulvovaginalen Atrophie (VVA) bei postmenopausalen Frauen.

Anwendungsart

Ospemifen ist als Filmtablette (60 mg) erhältlich. Die Einnahme sollte täglich zu einer Mahlzeit sowie zur gleichen Uhrzeit erfolgen (unzerkaut).

Wenn die Einnahme vergessen wurde, sollte diese ebenfalls zu einer Mahlzeit nachgeholt werden. Allerdings sollte am selben Tag nicht die doppelte Menge eingenommen werden.

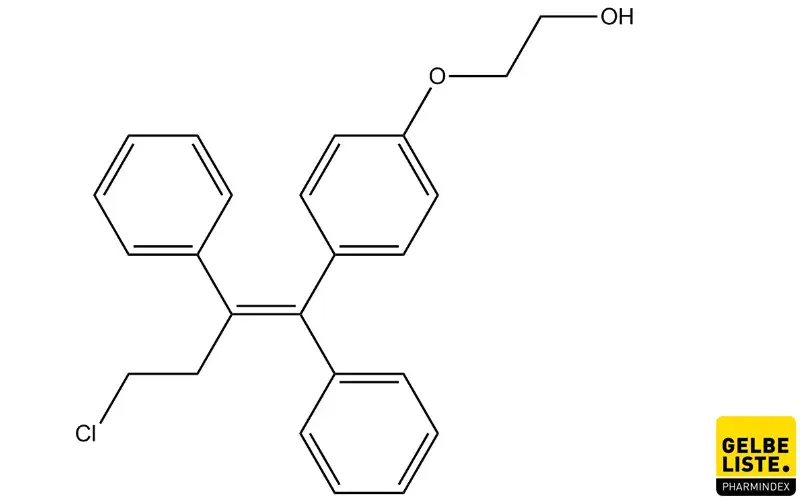

Wirkmechanismus

Ospemifen ist ein selektiver Estrogenrezeptor-Modulator (SERM). Wirkstoffe dieser Gruppe üben selektiv agonistische oder antagonistische Effekte auf estrogenempfindliche Gewebe aus. Die gewebeabhängige Wirkung basiert auf dem individuellen Einfluss des jeweiligen SERMs auf den ligandenabhängigen Transaktivierungsbereich AF-2 in der Ligandenbindungsdomäne (LBD) der Estrogenrezeptoren. SERM-spezifisch wird der AF-2-Bereich in unterschiedlichen Konformationen stabilisiert, die wiederum unterschiedliche Affinitäten zu verschiedenen Co-Regulatoren aufweisen. In Abhängigkeit der gewebespezifischen Expression dieser Co-Regulatoren (Co-Aktivatoren oder Co-Repressoren) wird eine agonistische oder antagonistische Wirkung vermittelt.

Nichtklinische Befunde zeigen, dass Ospemifen und sein Hauptmetabolit (der relative Beitrag des Metaboliten zur pharmakologischen Wirkung wird auf etwa 40% geschätzt) in der Vagina eine estrogenähnliche Wirkung entfalten und dadurch eine vermehrte Zellreifung und Schleimbildung des Scheidenepithels bewirken. In der Brustdrüse besitzen sie im Gegensatz dazu eine vorwiegend estrogenantagonistische Wirkung.

Im Skelett besitzt Ospemifen eine agonistenähnliche Aktivität. Im Uterus entfalten Ospemifen und sein Hauptmetabolit schwache partiell agonistische/antagonistische Wirkungen.

Diese präklinischen Befunde stehen im Einklang mit Befunden aus klinischen Studien, in denen Ospemifen günstige Effekte auf die vaginale Physiologie ohne evidente estrogenartige Wirkungen auf das Brustgewebe zeigte.

Postmenopausal bedingte Abnahmen der Estrogenspiegel führen zu VVA. Diese ist charakterisiert durch eine verminderte Reifung der Scheidenepithelzellen, einen fortschreitenden Rückgang der Gefäßversorgung vaginaler Gewebe und eine verminderte Lubrikation. Der Glykogengehalt der Scheidenepithelzellen nimmt ebenfalls ab, mit konsekutiv verminderter Besiedlung durch Laktobazillen und erhöhtem vaginalem pH-Wert. Diese Veränderungen führen zu klinischen Zeichen wie vaginale Trockenheit, Rötung, Petechien, Blässe und leichte Verletzlichkeit der Scheidenschleimhaut. Darüber hinaus können diese Veränderungen zu chronischen Symptomen im Zusammenhang mit einer VVA führen, wobei es sich bei der Scheidentrockenheit und der Dyspareunie um die häufigsten Beschwerden handelt.

Pharmakokinetik

Resorption

- Ospemifen wird nach oraler Gabe rasch resorbiert, wobei tmax etwa 3-4 Stunden beträgt, wenn das Arzneimittel zu einer Mahlzeit eingenommen wird.

- Die absolute Bioverfügbarkeit von Ospemifen wurde nicht ermittelt.

- Nach wiederholter Einnahme von 1x täglich 60 mg Ospemifen zu einer Mahlzeit beträgt die mittlere cmax von Ospemifen 785 ng/mL und die mittlere AUC0-24h 5.448 ng•h/mL.

- Wenn Ospemifen zu einer fettreichen Mahlzeit eingenommen wird, ist die cmax im Vergleich zur Einnahme unter Nüchternbedingungen um den Faktor 2,5 und die AUC um den Faktor 1,9 höher (bei gleichzeitig geringerer Variabilität).

- In zwei Studien zu den Auswirkungen der Nahrungsaufnahme, die mit anderen Tablettenformulierungen als der kommerziellen Formulierung durchgeführt wurden, bewirkte eine fettarme Mahlzeit einen etwa zweifachen Anstieg der Ospemifen-Exposition und eine fettreiche Mahlzeit einen etwa dreifachen Anstieg der Ospemifen-Exposition.

- Es wird empfohlen, Ospemifen zu einer Mahlzeit einzunehmen (jeden Tag zur gleichen Uhrzeit).

- Bei Einnahme zu einer Mahlzeit weist Ospemifen innerhalb des Dosisbereichs von 60 mg bis 240 mg eine lineare Pharmakokinetik auf.

Verteilung

- Ospemifen und 4-Hydroxyospemifen werden in hohem Maße (beide zu > 99%) an Serumproteine gebunden (die Partitionierung in Plasma und Blutzellen ist gering).

- Das scheinbare Verteilungsvolumen beträgt 448 L.

Metabolismus

- Ospemifen und der Hauptmetabolit 4-Hydroxyospemifen werden über verschiedene Stoffwechselwege metabolisiert.

- Die wichtigsten Enzyme dabei sind UGT1A3, UGT2B7, UGT1A1 und UGT1A8, sowie CYP2C9, CYP3A4 und CYP2C19.

- In einer Massenbilanzstudie beim Menschen wurde beobachtet, dass der Hauptmetabolit 4-Hydroxyospemifen in Abhängigkeit von der Bildungsrate (mit einer t1/2, die mit derjenigen der Muttersubstanz vergleichbar ist) eliminiert wird.

- Als hauptsächliche Komponenten sowohl im Plasma als auch in den Fäzes wurden Ospemifen und der Hauptmetabolit 4-Hydroxyospemifen nachgewiesen.

- Die scheinbare Gesamtkörper-Clearance beträgt bei Ermittlung anhand eines populationspharmakokinetischen Modells 9,16 L/h.

Elimination

- Die scheinbare terminale Halbwertszeit von Ospemifen beträgt bei postmenopausalen Frauen etwa 25 Stunden.

- Nach oraler Einnahme von Ospemifen im Nüchternzustand werden etwa 75% der Dosis mit den Fäzes und etwa 7% mit dem Urin ausgeschieden.

- Weniger als 0,2% der Ospemifendosis werden unverändert mit dem Urin ausgeschieden.

- Nach einer einzigen oralen Anwendung von 60 mg Ospemifen mit einer Mahlzeit wurden 17,9%, 10,0% und 1,4% der verabreichten Dosis mit den Fäzes als Ospemifen, 4-Hydroxyospemifen bzw. 4’-Hydroxyospemifen ausgeschieden (der Verbleib der restlichen Fraktion ist nicht bekannt, kann aber möglicherweise durch die Bildung von Glucuronid-Metaboliten erklärt werden).

Eingeschränkte Leberfunktion

- Ospemifen wird primär in der Leber metabolisiert.

- Die Pharmakokinetik von Ospemifen wird bei leichter und mäßiger Einschränkung der Leberfunktion (Child-Pugh-Scores 5–9) im Vergleich zu entsprechenden gesunden Kontrollpersonen nur geringfügig beeinträchtigt.

- Bei Patientinnen mit mäßig eingeschränkter Leberfunktion war die Ospemifen- und 4-Hydroxyospemifen-Exposition etwa 30% bzw. 70% höher.

- Angesichts der inhärenten pharmakokinetischen Variabilität von Ospemifen werden diese Veränderungen der Pharmakokinetik von Ospemifen bei mäßig eingeschränkter Leberfunktion nicht als klinisch relevant angesehen.

- Bei Patientinnen mit leicht oder mäßig eingeschränkter Leberfunktion ist keine Dosisanpassung erforderlich.

- Bei Patientinnen mit stark eingeschränkter Leberfunktion (Child-Pugh-Score > 9) wurde die Pharmakokinetik von Ospemifen nicht untersucht.

Dosierung

- Empfohlene Tagesdosis: 1x täglich 60 mg (zu einer Mahlzeit sowie zur gleichen Uhrzeit)

- Eingeschränkte Leberfunktion: Bei Patientinnen mit stark eingeschränkter Leberfunktion wurde Ospemifen nicht untersucht, weshalb die Anwendung bei diesen Patientinnen nicht empfohlen wird.

Nebenwirkungen

Die häufigsten Nebenwirkungen unter Ospemifen sind Hitzewallungen (7,5 %).

Weitere häufige Nebenwirkungen umfassen:

- Vulvovaginale Candidiasis/Pilzinfektionen

- Kopfschmerzen

- Ausschlag (einschließlich erythematöser Ausschlag, generalisierter Ausschlag)

- Muskelspasmen

- Scheidenausfluss bzw. Ausfluss aus dem Genitalbereich

- Vaginale Blutungen

Wechselwirkungen

Ospemifen und der Hauptmetabolit 4-Hydroxyospemifen werden über verschiedene Stoffwechselwege metabolisiert. Die wichtigsten Enzyme dabei sind UGT1A3, UGT2B7, UGT1A1 und UGT1A8, sowie CYP2C9, CYP3A4 und CYP2C19, wodurch sich eine Vielzahl potenzieller Wechselwirkungen ergibt.

Wirkungen anderer Wirkstoffe auf Ospemifen

- Fluconazol (mäßiger CYP3A-/ mäßiger CYP2C9-/ starker CYP2C19-Inhibitor) bewirkt einen 2,7-fachen Anstieg der AUC von Ospemifen (bei gleichzeitiger Anwendung von Ospemifen mit jeglichen Substanzen, welche sowohl die CYP3A4- als auch die CYP2C9-Aktivität hemmen, ist mit einem ähnlichen Anstieg der Ospemifen-Exposition zu rechnen, weshalb bei gleichzeitiger Anwendung von Ospemifen mit diesen Vorsicht geboten ist).

- Bei eingeschränkter Ospemifen-Toleranz sollte Ospemifen während der Dauer der Behandlung mit Fluconazol nicht angewendet werden.

- Ketoconazol, ein starker CYP3A4-Inhibitor und moderater P-Glykoprotein-Inhibitor, bewirkt einen 1,4-fachen Anstieg der AUC von Ospemifen (angesichts der inhärenten pharmakokinetischen Variabilität von Ospemifen wird dieser Anstieg nicht als klinisch relevant angesehen, weshalb wiederum nicht damit zu rechnen ist, dass starke CYP3A4-Inhibitoren eine klinisch bedeutsame Veränderung der Ospemifen-Exposition bewirken).

- Die gleichzeitige Anwendung von Ospemifen mit starken/mäßigen CYP3A4-Inhibitoren CYP2C9-Inhibitoren sollte bei Patientinnen vermieden werden, bei denen aufgrund einer Genotypisierung oder aufgrund anamnestischer Daten/früherer Erfahrungen mit anderen CYP2C9-Substraten bekannt ist, dass es sich bei ihnen um schlechte CYP2C9-Metabolisiererinnen handelt (bzw. wenn ein solcher Verdacht besteht).

- Rifampicin, ein starker CYP3A- / CYP2C9-Enzyminduktor, bewirkt eine Abnahme der AUC von Ospemifen um 58%, weshalb bei gleichzeitiger Anwendung von Ospemifen mit starken Enzyminduktoren wie Carbamazepin, Phenytoin, Johanniskraut und Rifabutin mit einer Abnahme der Ospemifen-Exposition und daher möglicherweise mit einer Abschwächung der klinischen Wirkung zu rechnen ist.

- Die Hemmung von UGT1A3, UGT2B7, UGT1A1 oder UGT1A8 kann möglicherweise die Glucuronidierung von Ospemifen und/oder 4-Hydroxyospemifen beeinflussen.

Wirkungen von Ospemifen auf andere Wirkstoffe

- Ospemifen und sein Hauptmetabolit 4-Hydroxyospemifen hemmen den organischen Kationentransporter (OCT)1 in vitro in klinisch relevanten Konzentrationen, weshalb Ospemifen einen Anstieg der Konzentrationen von Arzneimitteln bewirken kann, bei denen es sich um OCT1-Substrate handelt (z.B. Metformin, Aciclovir, Ganciclovir und Oxaliplatin).

- In vitro hemmen Ospemifen und 4-Hydroxyospemifen die Glucuronidierung hauptsächlich durch UGT1A3 und UGT1A9 in klinisch relevanten Konzentrationen, weshalb die Pharmakokinetik von Arzneimitteln, die vorwiegend über UGT1A3 und UGT1A9 metabolisiert werden, bei einer gleichzeitigen Anwendung mit Ospemifen möglicherweise beeinträchtigt werden könnte (bei gleichzeitiger Anwendung ist daher Vorsicht geboten).

- Die Sicherheit einer gleichzeitigen Anwendung von Ospemifen mit Estrogenen oder anderen SERMs wie Tamoxifen, Toremifen, Bazedoxifen und Raloxifen wurde nicht untersucht, weshalb die gleichzeitige Anwendung nicht empfohlen wird.

- Aufgrund seiner Lipophilie und Resorptionscharakteristika kann eine Wechselwirkung zwischen Ospemifen und Arzneimitteln wie Orlistat nicht ausgeschlossen werden, weshalb bei der Kombination von Ospemifen mit Orlistat Vorsicht geboten ist (die Patientin ist auf eine Abnahme der Wirksamkeit von Ospemifen klinisch zu überwachen).

Kontraindikationen

Ospemifen ist kontraindiziert bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels

- Aktuell aktiven oder anamnestisch bekannten venösen thromboembolischen Ereignissen (VTEs) wie tiefe Venenthrombose, Lungenembolie und Netzhautvenenthrombose

- Ungeklärten vaginalen Blutungen

- Patientinnen mit Verdacht auf Mammakarzinom oder Patientinnen, welche wegen eines Mammakarzinoms aktiv (auch adjuvant) behandelt werden

- Verdacht auf oder aktivem geschlechtshormonabhängigen Malignom (z.B. Endometriumkarzinom)

- Patientinnen mit Anzeichen oder Symptomen einer Endometriumhyperplasie (da die Sicherheit in dieser Patientinnengruppe nicht untersucht wurde)

Schwangerschaft

Ospemifen ist nur zur Anwendung bei postmenopausalen Frauen vorgesehen und sollte nicht bei gebärfähigen Frauen angewendet werden (beim Eintritt einer Schwangerschaft während der Behandlung mit Ospemifen ist dieses sofort abzusetzen).

Es liegen keine Daten zur Anwendung von Ospemifen bei Schwangeren vor. Das potenzielle Risiko für den Menschen ist daher nicht bekannt. Tierexperimentelle Studien haben allerdings eine Reproduktionstoxizität gezeigt.

Verkehrstüchtigkeit

Ospemifen hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Weitere Informationen können der jeweiligen Fachinformation entnommen werden.

Anwendungshinweise

Allgemein

- Zur Behandlung der vulvovaginalen Atrophie sollte mit der Ospemifen-Therapie nur dann begonnen werden, wenn die Lebensqualität durch die Symptome beeinträchtigt wird (z.B. durch Dyspareunie und Scheidentrockenheit).

- In allen Fällen ist mindestens jährlich eine sorgfältige Nutzen-Risiko- Abwägung vorzunehmen, und zwar unter Berücksichtigung von weiteren menopausalen Symptomen, Auswirkungen auf Gebärmutter- und Brustgewebe, thromboembolischen und zerebrovaskulären Risiken.

- Die Behandlung mit Ospemifen sollte nur so lange fortgesetzt werden, wie der Nutzen das Risiko überwiegt.

- Zur Anwendung von Ospemifen bei Patientinnen mit anderen gynäkologischen Auffälligkeiten liegen begrenzte Daten aus klinischen Studien vor.

- Es wird empfohlen, jeden zusätzlich vorliegenden pathologischen Befund entsprechend abzuklären und zu behandeln, bevor die Behandlung mit Ospemifen begonnen wird.

Thromboembolische Ereignisse

- Das Risiko für VTE (tiefe Venenthrombose und Lungenembolie) ist bei anderen selektiven Estrogenrezeptormodulatoren (SERMs) erhöht.

- Ein mit Ospemifen verbundenes VTE-Risiko kann daher nicht ausgeschlossen werden.

- Allgemein anerkannte Risikofaktoren für VTE umfassen fortgeschrittenes Lebensalter, VTE in der Familienanamnese, schwere Adipositas (BMI > 30 kg/m2) und systemischer Lupus erythematodes (SLE).

- Das VTE-Risiko ist vorübergehend erhöht bei längerer Immobilisation, schwerem Trauma oder einem größeren chirurgischen Eingriff.

- Ospemifen sollte mindestens 4 bis 6 Wochen vor und während längerer Immobilisationsphasen (z.B. während postoperativer Rekonvaleszenz, bei längerer Bettruhe) abgesetzt werden.

- Die Behandlung sollte erst nach erfolgter Mobilisation der Patientin wiederaufgenommen werden.

- Wenn sich nach Therapiebeginn eine VTE entwickelt, ist die Behandlung abzusetzen.

- Die Patientinnen sind anzuweisen, sich sofort mit ihrem Arzt in Verbindung zu setzen, wenn es bei ihnen zu einem möglichen thromboembolischen Symptom (z.B. schmerzhaftes Anschwellen eines Beines, plötzlich einsetzende Schmerzen im Brustkorb, Dyspnoe) kommt.

Einfluss auf Uterus oder Endometrium

- In klinischen Studien wurde nach 12 Monaten eine mittlere Zunahme der Gebärmutterschleimhautdicke um 0,8 mm (durch Ultraschalluntersuchung wie im Prüfplan vorgegeben) festgestellt.

- In der mit Ospemifen behandelten Gruppe wurde im Vergleich zur Placebogruppe kein vermehrtes Auftreten von vaginalen Blutungen oder Schmierblutungen (Spotting) beobachtet.

- Wenn es unter der Therapie zu Blutungen oder Schmierblutungen kommt oder diese nach Absetzen der Behandlung anhalten, sollte zum Ausschluss eines Endometriummalignoms stets eine Abklärung erfolgen, ggf. auch mit einer Endometriumbiopsie.

- Die Endometriumhyperplasie-Inzidenz betrug nach 1-jähriger Behandlung 0,3% (1 Fall bei 317 Biopsien), wobei die Obergrenze des 95%-Konfidenzintervalls bei 1,74% lag.

- Bei postmenopausalen Frauen, die bis zu 1 Jahr eine Behandlung mit Ospemifen erhielten, wurden benigne Endometriumpolypen in 0,4% der Fälle berichtet, bei den mit Placebo behandelten Frauen in 0,2% der Fälle.

Zerebrovaskuläre Ereignisse

- Das Risiko für zerebrovaskuläre Ereignisse ist bei anderen SERMs möglicherweise erhöht.

- Ein mit Ospemifen verbundenes Risiko für zerebrovaskuläre Ereignisse kann daher nicht ausgeschlossen werden.

- Dies sollte bei der Verordnung von Ospemifen bei postmenopausalen Frauen mit Schlaganfallanamnese oder sonstigen signifikanten Risikofaktoren für einen Schlaganfall berücksichtigt werden.

Brustkrebs

- Ospemifen wurde bei Frauen mit anamnestisch bekanntem Mammakarzinom im Rahmen von klinischen Studien nicht untersucht.

- Zur gleichzeitigen Anwendung mit Arzneimitteln, welche in der Behandlung von Mammakarzinomen im Frühstadium oder im fortgeschrittenen Stadium eingesetzt werden, liegen keine Daten vor.

- Daher soll Ospemifen zur Behandlung der VVA erst nach Abschluss der Mammakarzinom-Behandlung, einschließlich einer eventuellen adjuvanten Therapie, angewendet werden.

Hitzewallungen

- Ospemifen kann die Inzidenz von Hitzewallungen erhöhen und ist bei der Reduktion von Hitzewallungen infolge Estrogenmangels nicht wirksam.

- Bei manchen asymptomatischen Patientinnen können nach Therapiebeginn Hitzewallungen auftreten.

- Etwa 1% der Studienteilnehmerinnen im klinischen Entwicklungsprogramm der Phase 2/3 brachen die Behandlung wegen Hitzewallungen ab.

Alternativen

Die Therapiealternativen richten sich nach dem Indikationsgebiet und sind darüber hinaus abhängig von patientenindividuellen Faktoren wie dem Alter der Patienten, Komorbiditäten oder dem Schweregrad der Erkrankung. Prinzipiell sind topisch applizierbare Alternativen bei VVA zu bevorzugen (insbesondere im Hinblick auf Nebenwirkungen):

- Befeuchtungs- und Gleitmittel

- Estrogene (bevorzugt Estriol-haltige Präparate)

Wirkstoff-Informationen

- EMA: Fachinformation Ospemifen

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- AWMF: S3-Leitlinie Peri- und Postmenopause – Diagnostik und Interventionen (2020)