Oxytocin

Oxytocin ist ein Peptidhormon, das als Arzneimittel durch Kontraktion der Gebärmuttermuskulatur zur Geburtseinleitung, bei Wehenschwäche oder zur Stimulierung von Wehen angewendet wird. Der auch als Kuschelhormon bekannte Wirkstoff ist physiologisch außerdem für die Milchsekretion und Mutter-Kind-Bindung verantwortlich.

Oxytocin: Übersicht

Anwendung

Anwendung vor der Geburt:

- Geburtseinleitung

- primäre und sekundäre Wehenschwäche

- Wehenstimulierung (Oxytocin-Belastungstest)

Anwendung nach der Geburt:

- Blutungsprophylaxe nach Abort

- Prophylaxe einer verstärkten Nachgeburtsblutung

- Förderung und Beschleunigung der Ablösung und Ausstoßung der Plazenta

- Prophylaxe und Therapie einer Subinvolution des Uterus im Wochenbett

- atonische Blutungen in der Nachgeburtsperiode, wenn andere uteruskontrahierende Substanzen wie Methylergometrin, Prostaglandine oder deren Derivate kontraindiziert bzw. nicht verträglich sind.

Anwendungsart

Oxytocin ist als Injektionslösung und als Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung auf dem deutschen Markt verfügbar.

Wirkmechanismus

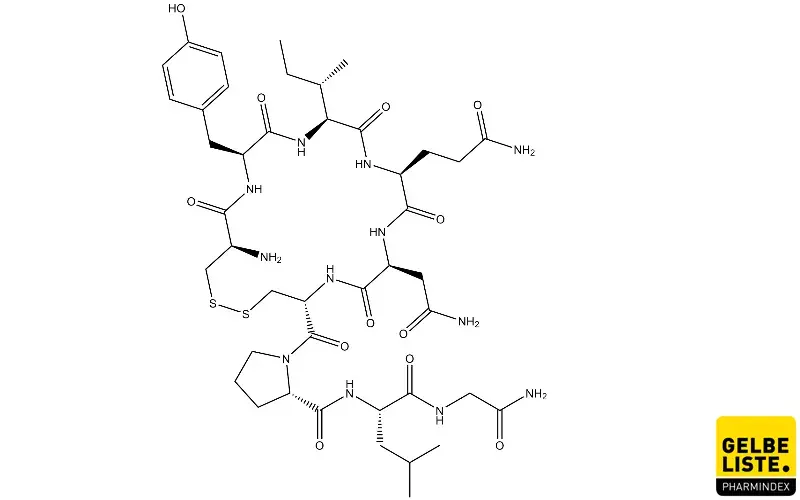

Oxytocin ist ein zyklisches vollsynthetisches Peptidhormon bestehend aus 9 Aminosäuren. Die synthetische Form ist identisch mit dem natürlich vorkommenden Hormon, das im Hypophysenhinterlappen gespeichert wird.

Oxytocin hat folgende Aminosäuresequenz:

- Cys–Tyr– Ile–Gln–Asn–Cys–Pro–Leu–Gly–NH2

Oxytocin-Rezeptoren sind G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Eine Aktivierung führt zu einer Calciumfreisetzung, was eine Uteruskontraktion bedingt. Oxytocin hat außerdem eine schwache Vasopressin-ähnliche antidiuretische Wirkung.

Weiterhin führt Oxytocin durch Stimulation der myoepithelialen Zellen der Milchdrüse zu der Milchsekretion.

Pharmakokinetik

Resorption

Oxytocin ist nach oraler Gabe unwirksam. Bei i.m.-Applikation gelangt Oxytocin innerhalb von Minuten in den Blutkreislauf. Die Oxytocin-Plasmaspiegel bei Schwangeren am errechneten Termin, die 4 Milli-Einheiten pro Minute als intravenöse Infusion erhalten haben, betrugen 2-5 Micro-Einheiten/ml.

Verteilung

Das in 6 gesunden Männern nach i.v. Injektion ermittelte Verteilungsvolumen liegt im Fließgleichgewicht bei 12,2 l oder 0,17 l/kg. Oxytocin wird unwesentlich an Plasmaproteinbindung gebunden. Es passiert die Plazenta in beiden Richtungen. Oxytocin kann in sehr geringen Mengen in die Muttermilch sezerniert werden.

Biotransformation

Während der Schwangerschaft wird Oxytocinase, eine Glycoprotein-Aminopeptidase, produziert und ins Plasma abgegeben, wo sie Oxytocin abbauen kann. Sie wird sowohl von der Mutter als auch vom Fetus produziert. Für die Metabolisierung und die Clearance von Oxytocin aus dem Plasma sind va. Leber und Niere zuständig.

Elimination

Die Plasmahalbwertzeit von Oxytocin beträgt 3 bis 20 Minuten. Die Metaboliten werden renal eliminiert, während weniger als 1 Prozent von Oxytocin unverändert über den Urin ausgeschieden werden. Die metabolische Clearance-Rate liegt bei Schwangeren bei 20 ml/kg/min.

Dosierung

Die Dosierungsempfehlung für Oxytocin beträgt bei Geburtseinleitung aus medizinischen Gründen am Termin oder bei primärer und sekundärer Wehenschwäche:

- 1 I.E. Oxytocin in 100 ml einer isotonischen Natriumchlorid-Lösung für die Tropfinfusion

- Die anfängliche Infusionsgeschwindigkeit soll 0,5-2 x 10-3 I.E./Min., d. h. 0,05 bis 0,2 ml entsprechend 1 bis 4 Tropfen/Min. betragen.

Während eines Kaiserschnitts unmittelbar nach Extraktion des Kindes:

- 5 I.E. als Infusion (30 x 10-3 I.E./ Min.) prophylaktisch

Nachgeburtsperiode (atonische Blutungen):

- 5 bis 10 I.E. i.m. oder 5-6 I.E. als Infusion

Zur Ausräumung nach Aborten:

- 3 bis 6 I.E. Oxytocin als i.v.-Infusion oder i.m

Nebenwirkungen

Sehr häufig (≥ 1/10) kam es zu einer zu starken Wehentätigkeit mit gelegentlichem Tetanus uteri und daraus resultierend einer kindlichen Hypoxie.

Zu den häufig (≥ 1/100 bis < 1/10) aufgetretenen Nebenwirkungen zählen:

- Kopfschmerz

- Tachykardie

- Bradykardie

- Blutdruckanstieg

- Übelkeit

- Erbrechen

Bei einer Überdosierung kann es zu einer Uterusüberstimulation kommen, die zu einem fetalen Distress, einer fetalen Asphyxie und zum Tod des Kindes führen kann, oder es kann zu hypertonen Wehen, einem Tetanus uteri oder einer Uterusruptur kommen.

Bei einer schnellen intravenösen Bolusinjektion von Oxytocin in Dosen, die mehrere I.E. ausmachen, kann es zu einer akuten kurzfristigen Hypotonie in Verbindung mit Hautrötung und Reflextachykardie kommen. Bei Patientinnen mit vorbestehender kardiovaskulärer Störung können diese schnellen hämodynamischen Veränderungen zu Myokardischämie führen.

Bei einer schnellen intravenösen Bolusinjektion von Oxytocin in Dosen, die mehrere I.E. ausmachen, kann es darüber hinaus zu einer QTc-Verlängerung kommen.

Antidiuretische Wirkung

Wegen der antidiuretischen Wirkung von Oxytocin soll eine isotonische Natriumchlorid-Lösung (nicht Glukose) verwendet werden und das infundierte Flüssigkeitsvolumen niedrig gehalten werden. Gleichzeitig ist die orale Flüssigkeitsaufnahme einzuschränken und die Flüssigkeitsbilanz zu überwachen. Bei Verdacht auf ein gestörtes Elektrolyt-Gleichgewicht müssen die Serumelektrolyte kontrolliert werden.

Wechselwirkungen

Für die Anwendung von Oxytocin bestehen folgende Wechselwirkungen:

- Prostaglandine und ihre Analoga ►Verstärkung der Wirkung von Prostaglandinen und ihrer Analoga und umgekehrt

- Arzneimittel zur Verlängerung des QT-Intervalls

- Methylergometrin ► uteruskontrahierende Effekt von Oxytocin wird durch verstärkt

- Inhalationsanästhetika (z. B. Cyclopropan, Halothan, Sevofluran, Desfluran) ► Schwächung des Uterustonus, wodurch die uterotone Wirkung von Oxytocin reduziert werden kann

- Vasokonstriktoren/Sympathomimetika ► Oxytocin kann die vasopressorischen Wirkungen von Vasokonstriktoren und Sympathomimetika, einschließlich Lokalanästhetika verstärken

- Kaudale Anästhetika ► Oxytocin kann die blutdrucksteigernde Wirkung von sympathomimetischen Vasokonstriktoren verstärken

Kontraindikation

Oxytocin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- hypertoner Wehentätigkeit

- „fetal distress“ (sofern die Geburt nicht unmittelbar bevorsteht)

- allen Zustandsbildern, bei welchen aus fötalen oder mütterlichen Gründen auch eine spontane Wehentätigkeit vermieden werden muss und/oder die vaginale Geburt kontraindiziert ist

- Oxytocin darf nicht innerhalb von 6 Stunden nach vaginaler Verabreichung von Prostaglandinen angewendet werden

Schwangerschaft/Stillzeit

Schwangerschaft

Basierend auf der langjährigen Erfahrung sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand bei sachgerechter Anwendung keine fetalen Abnormitäten zu erwarten.

Stillzeit

Oxytocin kann in geringer Menge in die Muttermilch übergehen. Es sind jedoch keine schädlichen Auswirkungen auf das Neugeborene zu erwarten. Durch die intrapartale Oxytocin-Zufuhr kann jedoch das mütterliche Oxytocin-System gestört werden, wodurch der Milchspendereflex behindert sein kann.

Hinweise

Anaphylaxie bei Frauen mit Latexallergie

Es gibt Berichte über das Auftreten von Anaphylaxie nach der Gabe von Oxytocin an Frauen mit Latexallergie. Aufgrund der bestehenden strukturellen Homologie zwischen Oxytocin und Latex kann eine Latexallergie ein wichtiger prädisponierender Risikofaktor für eine Anaphylaxie nach der Gabe von Oxytocin sein.

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- Fachinformation Oxytocin

- Europäisches Institut für Stillen und Laktation: Zufuhr von künstlichem Oxytocin unter der Geburt hat Auswirkungen auf das Stillen

-

Oxytocin 3 I.E. HEXAL®, 3 I.E./ml Injektionslösung bzw. Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Hexal AG

-

Oxytocin 5 I.E. HEXAL®, 5 I.E./ml Injektionslösung bzw. Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Hexal AG

-

Oxytocin 10 I.E. HEXAL® 10 I.E./ml Injektionslösung bzw. Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Hexal AG

-

Oxytocin 10-ROTEXMEDICA 10 I.E./ml Injektionslösung

Panpharma GmbH

-

Oxytocin PANPHARMA 3 I.E./1 ml Injektionslösung

Panpharma GmbH

-

Oxytocin PANPHARMA 10 I.E./1 ml Injektionslösung

Panpharma GmbH