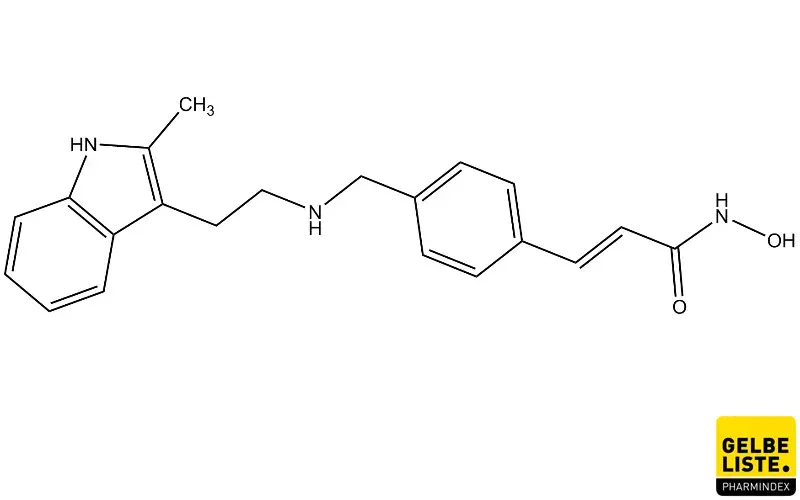

Panobinostat

Panobinostat ist ein Inhibitor der Histon-Deacetylase und wird in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason zur Behandlung eines multiplen Myeloms eingesetzt. Der Arzneistoff besitzt antiproliferative und zytotoxische Eigenschaften.

Panobinostat: Übersicht

Anwendung

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Bortezomib und Dexamethason für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem und/oder refraktärem Multiplen Myelom, die mindestens zwei vorausgegangene Therapien, darunter Bortezomib und eine immunmodulatorische Substanz, erhalten haben.

Anwendungsform

Panobinostat ist in Form von Hartkapseln auf dem deutschen Markt verfügbar.

Wirkmechanismus

Panobinostat ist ein Histon-Deacetylase-Inhibitor. Durch die Hemmung von Histon-Deacetylasen kommt es zu einer Akkumulation von acetylierten Histonen und somit zum Zelltod (Apoptose), wodurch antiproliferative und zytotoxische Effekte ausgelöst werden.

Panobinostat zeigt gegenüber Tumorzellen eine stärkere Zytotoxizität als gegenüber gesunden Zellen.

Pharmakokinetik

- Panobinostat wird schnell und fast vollständig resorbiert.

- Die absolute orale Bioverfügbarkeit von Panobinostat beträgt etwa 21 Prozent.

- Nach oraler Anwendung scheint die Pharmakokinetik von Panobinostat innerhalb des Dosisbereichs von 10 bis 30 mg linear zu sein, bei höheren Dosen steigt die AUC allerdings dosisabhängig unterproportional an.

- Panobinostat ist beim Menschen moderat (ungefähr 90 Prozent) an Plasmaproteine gebunden.

- Panobinostat wird umfangreich metabolisiert und ein Großteil der Dosis wird verstoffwechselt bevor sie den systemischen Blutkreislauf erreicht.

- Relevante Stoffwechselwege, die an der Biotransformation von Panobinostat beteiligt sind, sind Reduktions-, Hydrolyse- und Oxidationsprozesse sowie Glucuronidierung.

- Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) ist das hauptsächliche Oxidationsenzym mit möglicher geringer Beteiligung von CYP2D6 und 2C19.

- Panobinostat wird zu ca. 29 bis 51 Prozent renal ausgeschieden und 44 bis 77 Prozent über die Fäzes.

Nebenwirkungen

Die häufigsten nicht-hämatologischen Nebenwirkungen unter Panobinostat sind:

- Diarrhoe

- Fatigue

- Übelkeit

- Erbrechen

Behandlungsbedingte hämatologische Toxizitäten können sich äußern in:

- Thrombozytopenie

- Anämie

- Neutropenie

- Lymphopenie

Die vollständigen Angaben zu möglichen unerwünschten Arzneimittelwirkungen können der Fachinformation entnommen werden.

Wechselwirkungen

- Die Metabolisierung von Panobinostat erfolgt sowohl ohne als auch mit Beteiligung von CYP-Enzymen

- Ungefähr 40 Prozent des Wirkstoffes werden durch CYP3A4 metabolisiert. Die Metabolisierung durch CYP2D6 und 2C19 ist gering. Arzneimittel, die die Aktivität des CYP3A4-Enzyms beeinflussen, können die Pharmakokinetik von Panobinostat verändern

- Panobinostat ist ein P-gp-Substrat.

- CYP3A4-Inhibitoren wie z.B. Ketoconazol ► erhöhte Plasmaspiegel von Panobinostat

- starke CYP3A- und/oder Pgp-Hemmer z.B. Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Ritonavir, Saquinavir, Telithromycin, Posaconazol und Nefazodon ► Panobinostat-Dosis sollte verringert werden

- Sternfrüchte, Grapefruit, Grapefruitsaft, Granatäpfel und Granatapfelsaft (Hemmung von Cytochrom-P450 3A-Enzymen) ► Bioverfügbarkeit von Panobinostat erhöht

- CYP3A4-Induktoren z.B. Dexamethason, Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin, Rifabutin, Rifampicin und Johanniskraut (Hypericum perforatum) ►Plasmaspiegel von Panobinostat verringert

- CYP2D6-Substrate z.B. Dextromethorphan, Pimozid, Atomoxetin, Metoprolol, Nebivolol, Perphenazin ► Plasmakonzentrationen durch Panobinostat erhöht

- Hormonelle Kontrazeptiva ► Risiko einer reduzierten Wirksamkeit

- Antiarrhythmika (z.B. Amiodaron, Disopyramid, Procainamid, Chinidin und Sotalol) und andere Substanzen, die bekanntermaßen das QT-Intervall verlängern (z.B. Halofantrin, Clarithromycin, Methadon, Moxifloxacin, Bepridil und Pimozid)

- Antiemetika mit einem bekannten Risiko einer QT-Verlängerung wie z.B. Dolasetron, Granisetron, Ondansetron und Tropisetron

Schwangerschaft/Stillzeit

- Basierend auf Ergebnissen bei Tieren wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei der Anwendung von Panobinostat bei Schwangeren das Risiko sowohl für den Tod des Fötus als auch für Fehlbildungen beim sich entwickelnden Skelett erhöhen kann, als hoch angesehen.

- Aufgrund seines zytostatischen/zytotoxischen Wirkmechanismus kann Panobinostat die Qualität des während der Behandlung gebildeten Spermas beeinflussen. Sexuell aktive Männer, die Panobinostat einnehmen, und ihre weiblichen Partner sollten während der Behandlung des Mannes und nach Einnahme seiner letzten Panobinostat-Dosis weitere sechs Monate lang eine äußerst zuverlässige Verhütungsmethode anwenden.

Stillzeit

- Es ist nicht bekannt, ob Panobinostat in die Muttermilch übergeht. Aufgrund seines zytostatischen/zytotoxischen Wirkmechanismus ist das Stillen während der Behandlung kontraindiziert.

Anwendungshinweise

- Vor Beginn der Behandlung mit Panobinostat, muss ein großes Blutbild durchgeführt werden und dieses auch während der Behandlung regelmäßig kontrolliert werden.

- Panobinostat kann möglicherweise das QTc-Intervall verlängern, weshalb vor der Therapie ein EKG aufgezeichnet und dies regelmäßig vor jedem Behandlungszyklus wiederholt werden sollte.

- Bei Behandlungsbeginn sollten die Blutelektrolyte, vor allem Kalium, Magnesium und Phosphat gemessen und danach, sofern klinisch angezeigt, regelmäßig kontrolliert werden.

- Die Leberfunktion sollte vor Beginn der Behandlung und im weiteren Behandlungsverlauf, sofern klinisch angezeigt, regelmäßig kontrolliert werden.

- Die Schilddrüsen- und Hypophysenfunktion sollten, sofern klinisch angezeigt, während der Behandlung überwacht werden.

- Vor jeder Bortezomib-Dosis sollte die Thrombozytenzahl kontrolliert werden.

- Unter der Behandlung wird sehr häufig eine gastrointestinale Toxizität beobachtet.

- Neutropenie kann eine vorübergehende oder dauerhafte Dosisreduktion erforderlich machen.

- Bei Patienten über 65 Jahren sind unerwünschte Ereignisse unter Panobinostat häufiger. Es wird empfohlen, Patienten über 65 Jahren strenger zu überwachen (vor allem auf Thrombozytopenie und gastrointestinale Toxizität).