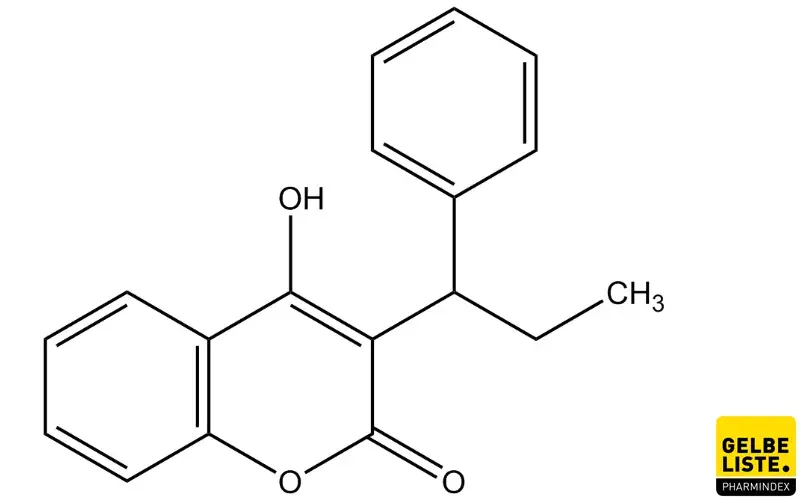

Phenprocoumon

Phenprocoumon (vor allem bekannt als Marcumar) ist ein Wirkstoff der zur Behandlung und Prophylaxe von Thrombosen und Embolien angewendet wird. Das Arzneimittel gehört zur Wirkstoffklasse der Antikoagulanzien und hemmt die Aktivität des Enzyms Vitamin-K-Epoxid-Reduktase.

Phenprocoumon: Übersicht

Anwendung

Der Wirkstoff Phenprocoumon wird angewender zur:

- Behandlung und Prophylaxe von Thrombose und Embolie.

- Langzeitbehandlung des Herzinfarktes, wenn ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Komplikationen gegeben ist.

Anwendungsart

Phenprocoumon ist in Form von Tabletten auf dem deutschen Markt verfügbar. Bei einer Langzeitbehandlung empfiehlt es sich, die Tagesdosis aus praktischen Gründen abends einzunehmen.

Wirkmechanismus

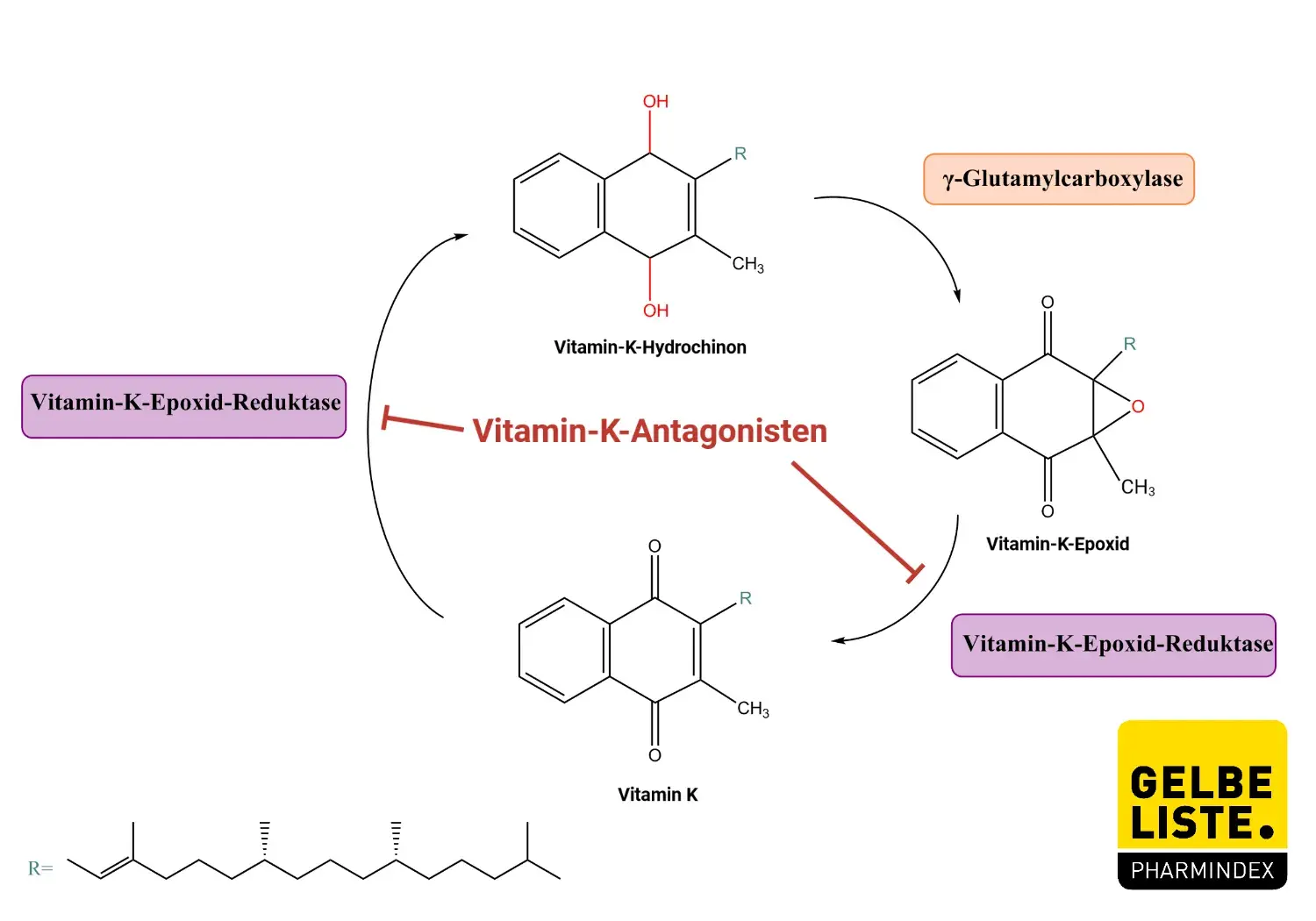

Phenprocoumon zählt zur Wirkstoffklasse der Vitamin-K-Antagonisten und liegt als Razemat in Form von zwei Enantiomeren vor. Der Begriff Vitamin-K-Antagonist ist eigentlich nicht korrekt, da der Wirkstoff die Aktivität des Enzyms Vitamin-K-Epoxid-Reduktase (ein Schlüsselenzym des Vitamin-K-Zyklus) hemmt.

Hierdurch wird die Bildung aktiver Gerinnungsfaktoren (II, VII, IX und X), Protein C und S aus inaktiven „Precursor“-Proteinen gehemmt. Bereits gebildete Gerinnungsfaktoren werden durch Phenprocoumon nicht beeinträchtigt, weshalb mit dem Wirkstoff keine sofortige Gerinnungshemmung wie zum Beispiel mit Heparin möglich ist. Die Wirkung von Phenprocoumon auf die Blutgerinnung beginnt nach ein bis zwei Tagen; die volle Wirksamkeit wird nach vier bis sechs Tagen erreicht.

Pharmakokinetik

Der Wirkstoff Phenprocoumon wird rasch aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert und liegt im Plasma zu etwa 99 Prozent an Plasmaproteine (v.a. Albumin) gebunden vor.

Konstante Konzentrationen stellen sich erst nach mehreren Tagen aufgrund der langen Verweildauer von eiweißgebundenem Phenprocoumon im Plasma ein. Aufgrund erhöhter Clearance bei Patienten mit Hypoproteinämie wie z. B. beim nephrotischen Syndrom ist die Wirkung von Phenprocoumon vermindert.

Das Verteilungsvolumen beträgt ca. 100 – 150 ml/kg.

Die Wirkung von Phenprocoumon beginnt erst nach ca. 2 bis 3 Tagen. Phenprocoumon passiert die Plazentaschranke und geht in die Muttermilch über.

Phenprocoumon wird hauptsächlich durch die Isoenzyme CYP450 2C9 und 3A4 metabolisiert und hauptsächlich durch Metabolismus in der Leber (Hydroxylierungs- und Konjugationsreaktion) eliminiert. Ein Teil der konjugierten Muttersubstanz durchläuft den enterohepatischen Kreislauf. Die Metaboliten werden renal eliminiert.

Weniger als 15 Prozent werden unverändert im Urin ausgeschieden.

Die hepatische Clearance von Phenprocoumon beträgt weniger als 1 ml/min und die Eliminationshalbwertszeit etwa 6,5 Tage.

Dosierung

Die Dosierung von Phenprocoumon ist durch die Bestimmung der Thromboplastinzeit oder einen anderen adäquaten Test (zum Beispiel chromogene Substratmethode) zu überwachen und individuell anzupassen. Das Messergebnis dieser Bestimmung wird als INR (International Normalized Ratio) angegeben. Je nach Art der vorliegenden Erkrankung wird ein wirksamer Bereich von 2,0 – 3,5 INR angestrebt.

Die Therapie wird üblicherweise mit einer höheren Initialdosis eingeleitet. Es wird empfohlen, bei normalen INR-Werten am 1. Behandlungstag 6 bis 9 mg Phenprocoumon und am 2. Behandlungstag 6 mg Phenprocoumon zu verabreichen.

Ab dem dritten Tag muss regelmäßig der INR-Wert bestimmt werden, um den Reaktionstyp des Patienten festzustellen (Hypo-, Normo-, Hyperreaktion).

Nebenwirkungen

Zu den sehr häufig (≥ 1/10) unter der Therapie mit Phenprocoumon aufgetretenen Nebenwirkungen zählen Blutungen.

An den Blutungen können verschiedene Organe beteiligt sein. Darunter auch lebensbedrohliche Blutungen im Zentralnervensystem, dem Gastrointestinaltrakt (Meläna), im Respiratorischen Trakt, im Urogenitaltrakt (makro- und mikroskopische Heamaturia), im Uterus (Metrorrhagia, Menorrhagia), in der Leber und der Gallenblase (Haematobilia) und in den Augen.

Wechselwirkungen

Phenprocoumon besitzt einen engen therapeutischen Bereich, weshalb bei jeder Begleitmedikation Vorsicht geboten ist. Aufgrund der zahlreichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten dürfen Patienten während einer Therapie mit Phenprocoumon zusätzliche Medikamente nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt einnehmen oder absetzen.

Auch bei abrupter Umstellung der Ernährungsgewohnheiten und Einnahme von Vitamin-K-haltigen Präparaten sowie bei bestehenden Erkrankungen (z. B. Lebererkrankungen, Herzinsuffizienz) kann es zu einer veränderten Wirksamkeit von Phenprocoumon kommen.

In diesen Fällen empfiehlt es sich häufigere Gerinnungskontrollen vorzunehmen.

Phenprocoumon wird vorwiegend durch die Isoenzyme CYP450 2C9 und 3A4 metabolisiert. Eine gleichzeitige Einnahme von Substraten, Aktivatoren oder Inhibitoren der Cytochrome CYP2C9 und CYP3A4 kann die Wirkung von Phenprocoumon beeinflussen.

Substanzen, die die Wirkung oraler Antikoagulanzien verstärken können:

- Inhibitoren von CYP2C9 und CYP3A4 oder kompetitive Substrate

- andere Antikoagulanzien: unfraktioniertes Heparin, niedermolekulare Heparine oder Heparinoide, Acenocoumarol

- Thrombozytenaggregationshemmer wie Clopidogrel

- Allopurinol

- Antiarrhythmika: Amiodaron, Chinidin, Propafenon

- Methoxsale

- bestimmte Antibiotika: Amoxicillin mit oder ohne Clavulansäure, Aminoglykoside, Chloramphenicol, Tetracycline, z. B. Doxycyclin, Trimethoprim-Sulfamethoxazol (Cotrimoxazol) und andere Sulfonamide, Cloxacillin, Makrolide, (z. B. Clarithromycin, Erythromycin-Derivate), Lincosamide (z. B. Clindamycin), N-Methylthiotetrazol-Cephalosporine und andere Cephalosporine (Cefazolin, Cefpodoximproxetil, Cefotaxim, Ceftibuten, Ceftriaxon), einige Chinolone (z. B. Levofloxacin)

- Disulfiram

- Fibrate

- Imidazolderivate (z. B. Ketoconazol)

- Triazolderivate

- Analgetika und/oder Antirheumatika: Leflunomid, Phenylbutazon und Analoga, Piroxicam, selektive Coxibe, Acetylsalicylsäure

- Tramadol

- Methyltestosteron und andere anabole Steroiden

- Thyroxin

- Zytostatika: Tamoxifen, Flourouracil und verwandte Prodrugs (z. B. Capecitabin)

- Statine z. B. Simvastatin

- Selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren (SSRI)

- Glucosamin

- Grapefruit, Gojisaft oder Gojibeeren

Substanzen, die die antikoagulative Wirkung abschwächen können:

- Induktoren von CYP2C9 oder CYP3A4

- Azathioprin

- Barbiturate

- Carbamazepin

- Colestyramin

- Digitalis-Herzglykoside

- Gluthetimid (Aminogluthetimid)

- 6-Mercaptopurin

- Rifampicin

- Metformin

- Thiouracil

- Vitamin-K-haltige Präparate

Eine komplexe Interaktion ergibt sich für Alkohol:

- Akute Aufnahme potenziert die Wirkung oraler Antikoagulanzien

- Chronische Aufnahme schwächt die Wirkung oraler Antikoagulanzien ab. Bei chronischer Aufnahme von Alkohol und einer Leberinsuffizienz kann es jedoch auch zu einer Wirkungsverstärkung kommen.

Corticosteroide

- Hohe Dosen können die antikoagulative Wirkung verstärken. Bei niedrigen bis mittleren Dosierungen scheint es nur zu geringfügigen Zu-oder Abnahmen der antikoagulativen Wirkung zu kommen.

Einfluss von Phenprocoumon auf andere Substanzen:

Phenprocoumon kann die Wirkung von Sulfonylharnstoffen verstärken (Gefahr einer Hypoglykämie).

Kontraindikation

Die Anwendung von Phenprocoumon besitzt folgende Kontraindikationen:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- Erkrankungen, bei denen das Blutungsrisiko den möglichen therapeutischen Nutzen überwiegt, z. B. hämorrhagische Diathesen, schwere Leberparenchymerkrankungen, manifeste Niereninsuffizienz, schwere Thrombozytopenie

- Erkrankungen, bei denen der Verdacht auf eine Läsion des Gefäßsystems besteht, z. B. bei: frischem apoplektischem Insult, Endocarditis, Perikarditis, Hirnarterienaneurysma, disseziierendem Aortenaneurysma, Ulzera im Magen-Darm-Trakt, einer Operation am Auge, Retinopathien mit Blutungsrisiko, Traumen oder chirurgischen Eingriffen am Zentralnervensystem, nach Auftreten von brennenden Schmerzen in den Großzehen mit gleichzeitiger Verfärbung („purple toes“) unter der Einnahme, kavernöser Lungentuberkulose, nach urologischen Operationen solange Blutungsneigung (Makrohämaturie) besteht, ausgedehnten offenen Wunden (auch nach chirurgischen Eingriffen)

- Schwangerschaft (Ausnahme: absolute Indikation zur Antikoagulation bei lebensbedrohlicher Heparin-Unverträglichkeit)

Phenprocoumon sollte nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet werden bei:

- Anfallsleiden

- chronischem Alkoholismus

- Nephrolithiasis

- mangelnder Compliance des Patienten

- Stillzeit

Schwangerschaft

Phenprocoumon darf nicht während der Schwangerschaft angewendet werden, da der Wirkstoff beim Menschen die Plazentaschranke passiert und eine Anwendung in der Schwangerschaft zu Geburtsschäden und zum Tod des Fötus führen kann. Es liegen epidemiologische Hinweise vor, dass das Risiko von Geburtsschäden und Fetaltod mit zunehmender Dauer der Exposition gegenüber Phenprocoumon im ersten Trimenon der Schwangerschaft zunimmt, wobei die Rate von schweren Geburtsfehlern stark ansteigt, wenn die Behandlung mit Phenprocoumon über die fünfte Schwangerschaftswoche hinaus fortgesetzt wird.

Bei Exposition gegenüber Phenprocoumon während des zweiten und dritten Trimenons der Schwangerschaft hat der Fötus ein erhöhtes Risiko für eine intrauterine oder unter der Geburt auftretende (zerebrale) Blutung aufgrund einer fötalen Gerinnungshemmung.

Stillzeit

Phenprocoumon wird in die Muttermilch ausgeschieden, allerdings in so geringen Mengen, dass keine Nebenwirkungen beim Säugling zu erwarten sind. Vorsichtshalber wird jedoch eine Prophylaxe mit Vitamin K1 an das Kind empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit

Phenprocoumon hat keinen bekannten Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Anwendungshinweise

Diagnostische oder therapeutische Verfahren

Während der Behandlung mit Antikoagulanzien sollten keine diagnostischen oder therapeutischen Verfahren mit einem Risiko für unkontrollierbare Blutungen durchgeführt werden.

Einnahme von Phenprocoumon mit Nahrung und Getränken

Bei gleichzeitiger Nahrungsaufnahme ist die Absorptionsrate von Phenprocoumon wie auch die Clearance von freiem Phenprocoumon leicht reduziert (klinische Relevanz scheint gering zu sein). Allerdings reduziert die gleichzeitige Aufnahme von Vitamin K-haltigen Nahrungsmitteln die antikoagulative Wirkung des Phenprocoumons.

Grapefruit kann durch seine Hemmung von CYP3A4 zu einem erhöhten Blutungsrisiko führen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Gojibeeren oder Gojisaft wurde für Warfarin eine Verstärkung der antikoagulativen Eigenschaften von beobachtet. Der Mechanismus dieser Interaktion ist noch unklar und eine ähnliche Interaktion mit Phenprocoumon kann nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen

Phenprocoumon gehört zur Wirkstoffklasse der Coumarine. Folgende weitere Vertreter dieser Klasse sind zugelassen:

- Warfarin (HWZ 35 bis 45 Stunden)

- Acenocoumarol (HWZ 8 bis 11 Stunden)

Die HWZ von Phenprocoumon beträgt etwa 6,5 Tage.

Zu den indirekten Antikoagulanzien zählt außerdem Heparin, das auch als Alternative in Frage kommen kann.

Direkte Antikoagulanzien sind:

Wirkstoff-Informationen

- Fachinformation Marcumar

- Medizinische Chemie; Dieter Steinhilber, Manfred Schubert-Zsilavecz, Hermann J. Roth

- Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11. Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

-

Falithrom 1,5 mg mite, Filmtabletten

ROVI GmbH

-

Falithrom, 3 mg Filmtabletten

ROVI GmbH

-

Marcoumar ACA Tabletten

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Marcoumar Beragena Tabletten

Docpharm GmbH

-

Marcoumar Emra Tabletten

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Marcoumar Eurim Tabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Marcoumar Gerke Tabletten

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH

-

Marcoumar kohlpharma Tabletten

kohlpharma GmbH

-

Marcumar 3 mg Tabletten

Viatris Healthcare GmbH

-

Marcuphen AbZ 3 mg Tabletten

AbZ-Pharma GmbH

-

Phenpro.-ratiopharm® 3 mg Tabletten

ratiopharm GmbH

-

Phenprocoumon acis® 3 mg Tabletten

acis Arzneimittel GmbH

-

Phenprogamma® 3, Tabletten

AAA Pharma GmbH