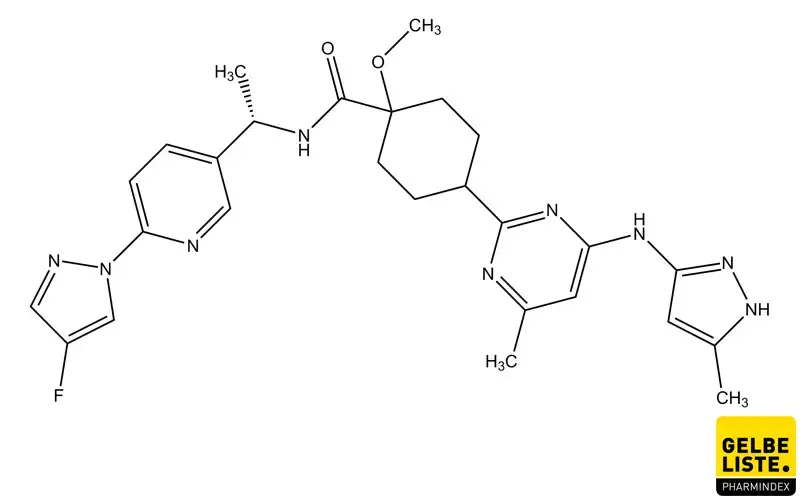

Pralsetinib

Pralsetinib ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Kinaseinhibitoren, der zur Behandlung des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) indiziert ist. Der Wirkstoff inhibiert die RET-Rezeptor-Tyrosinkinase.

Pralsetinib: Übersicht

Anwendung

Der RET-Inhibitor Pralsetinib (Gavreto) ist indiziert als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Rearranged-during-Transfection (RET)-Fusions-positivem, fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC), die zuvor nicht mit einem RET-Inhibitor behandelt wurden.

Anwendungsart

Pralsetinib ist als Hartkapsel (100 mg) erhältlich. Die Hartkapseln sind im Ganzen mit einem Glas Wasser auf leeren Magen zu schlucken. Die Patienten sollten mindestens zwei Stunden vor und mindestens eine Stunde nach der Einnahme von Pralsetinib nichts essen.

Die Behandlung ist von einem in der Anwendung von antineoplastischen Arzneimitteln erfahrenen Arzt einzuleiten.

Zusätzlich sollte die Auswahl der Patienten zur Behandlung des RET-Fusions-positiven, fortgeschrittenen NSCLC auf einer validierten Testmethode basieren.

Wirkmechanismus

Pralsetinib ist ein oral bioverfügbarer und potenter Inhibitor der RET-Rezeptor-Tyrosinkinase. Dabei richtet sich Pralsetinib selektiv gegen onkogene RET-Fusionen (KIF5B-RET und CCDC6-RET). Bei NSCLC stellen die RET-Fusionen einen der wesentlichen onkogenen Treiber dar. Pralsetinib inhibiert in vitro mehrere onkogene RET-Fusionen potenter als Off-Target-Kinasen in klinisch relevanten Konzentrationen (z.B. 81-fach höhere Selektivität gegenüber VEGFR-2).

Bei dem Rearranged-during-Transfection-(RET-)Protein handelt es sich um eine Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK), da der Rezeptor eine intrinsische Tyrosinkinase-Aktivität besitzt.

Unter physiologischen Bedingungen kommt es nach Bindung des entsprechenden Liganden zur Dimerisierung des Rezeptors mit anschließender Autophosphorylierung der intrazellulären Tyrosinkinasen des Rezeptors, wodurch eine Reihe von Signalen initiiert wird. Pralsetinib inhibiert diesen Prozess.

Pharmakokinetik

Resorption

- Die mediane Zeit bis zur maximalen Konzentration (tmax) liegt bei 2-4 Stunden nach Einzeldosen von 60 mg bis 600 mg (entspricht dem 0,15- bis 1,5-Fachen der zugelassenen empfohlenen Dosis)

- Die absolute Bioverfügbarkeit von Pralsetinib wurde nicht bestimmt

- Einfluss von Nahrung: Nach Einnahme einer Einzeldosis von 200 mg zu einer fettreichen Mahlzeit (ungefähr 800-1.000 Kalorien mit 50-60% der Kalorien aus Fett) steigt die mittlere (90-%-KI) cmax von Pralsetinib um 104% (65%, 153%), die mittlere (90-%-KI) AUC0-∞ um 122% (96%, 152%) an, wohingegen sich die mediane tmax von 4 auf 8,5 Stunden verzögert (im Vergleich zum Nüchternzustand)

- cmax und AUC von Pralsetinib steigen inkonsistent über den Dosisbereich von 60 mg bis 600 mg einmal täglich (entspricht dem 0,15- bis 1,5-Fachen der empfohlenen Dosis) an

- Die Pharmakokinetik war bei gesunden Freiwilligen im Dosisbereich von 200 mg und 400 mg linear

- Die Plasmakonzentrationen von Pralsetinib erreichen nach 3 bis 5 Tagen den Steady State

- Bei der empfohlenen Dosis von 400 mg einmal täglich im Nüchternzustand beträgt die cmax von Pralsetinib im Steady State 2.830 ng/mL und die mittlere AUC0-24h 43.900 h•ng/mL (das mittlere Kumulationsverhältnis beträgt nach wiederholter Gabe etwa das 2-Fache)

Verteilung

- Das mittlere scheinbare Verteilungsvolumen von Pralsetinib beträgt 3,8 L/kg (268 L)

- Die Plasma-Proteinbindung von Pralsetinib liegt bei 97,1% und ist unabhängig von der Konzentration

- Das Blut/Plasma-Verhältnis beträgt 0,6 bis 0,7

Metabolismus

- Pralsetinib wird in vitro hauptsächlich durch CYP3A4 und UGT1A4 und in geringerem Umfang durch CYP2D6 und CYP1A2 metabolisiert

- Die durch Oxidation (M531, M453, M549b) und Glucuronidierung (M709) gebildeten Metaboliten von Pralsetinib sind nur in kleinen Mengen (ca. 5%) nachweisbar

Elimination

- Die mittlere Halbwertszeit von Pralsetinib im Plasma beträgt nach einer Einzeldosis von 400 mg (die empfohlene Dosis) 14,7 Stunden und nach multiplen Dosen von 400 mg 22,2 Stunden

- Die mittlere scheinbare orale Clearance (CL/F) von Pralsetinib im Steady State beträgt 9,1 L/h

- Nach oraler Gabe einer Einzeldosis werden etwa 72,5% über die Fäzes (66% unverändert) und 6,1% renal (4,8% unverändert) eliminiert

Dosierung

- Empfohlene Tagesdosis: 1x täglich 400 mg auf leeren Magen (die Behandlung sollte bis zu einer Krankheitsprogression oder dem Auftreten einer inakzeptablen Toxizität fortgesetzt werden)

- Wenn es nach der Einnahme einer Dosis von Pralsetinib zu Erbrechen kommt, sollte der Patient keine zusätzliche Dosis einnehmen, sondern die Behandlung mit der nächsten vorgesehenen Dosis fortsetzen

- Wenn eine Dosis von Pralsetinib versäumt wurde, sollte der Patient die versäumte Dosis so bald wie möglich am selben Tag nachholen (am nächsten Tag sollte das gewohnte tägliche Dosierschema für Pralsetinib wieder aufgenommen werden)

- Dosisanpassung bei UAW: Beim Auftreten von Nebenwirkungen kann in Abhängigkeit des Schweregrades und des klinischen Allgemeinzustands des Patienten eine Unterbrechung der Behandlung mit oder ohne Dosisreduktion in Erwägung gezogen werden (die Dosis kann in Schritten von 100 mg bis auf eine Minimaldosis von 100 mg einmal täglich reduziert werden, wobei bei Patienten, die 100 mg oral einmal täglich nicht tolerieren, die Therapie dauerhaft abzusetzen ist)

- Dosisanpassung bei Interaktionen: Die Fachinformation führt detaillierte Empfehlungen für eine Dosisanpassung in Abhängigkeit der Interaktion (z.B. CYP-Interaktion) auf

Nebenwirkungen

Die häufigsten Nebenwirkungen umfassen:

- Anämie (47,2%)

- Erhöhte Aspartat-Aminotransferase (46,0%)

- Neutropenie (43,9%)

- Obstipation (41,9%)

- Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems (39,8%)

- Ermüdung (Fatigue) (37,3%)

- Leukopenie (35,4%)

- Erhöhte Alanin-Aminotransferase (33,9%)

- Hypertonie (33,0%)

Die häufigsten schwerwiegenden Nebenwirkungen umfassen:

- Pneumonie (11,7%)

- Pneumonitis (5,3%)

- Anämie (3,8%)

Wechselwirkungen

Pralsetinib wird hauptsächlich durch CYP3A4 metabolisiert und durch P-gp transportiert, weshalb Induktoren und Inhibitoren dieser Proteine die Plasmakonzentrationen von Pralsetinib verändern können.

Starke CYP3A4-Inhibitoren oder kombinierte P-gp- und starke CYP3A4-Inhibitoren

- Die gleichzeitige Anwendung von Pralsetinib mit starken CYP3A4-Inhibitoren oder kombinierten P-gp- und starken CYP3A4-Inhibitoren kann die Plasmakonzentrationen von Pralsetinib erhöhen, wodurch Inzidenz und Schweregrad der Nebenwirkungen von Pralsetinib zunehmen können

- Die gleichzeitige Anwendung von 200 mg Pralsetinib 1x täglich mit Itraconazol 200 mg 1x täglich (einem starken CYP3A4- und P-gp-Inhibitor) erhöht die cmax von Pralsetinib um 84% und die AUC0-∞ um 251% im Vergleich zur alleinigen Anwendung von Pralsetinib, weshalb die gleichzeitige Anwendung von Pralsetinib mit starken CYP3A4-Inhibitoren oder kombinierten P-gp- und starken CYP3A4-Inhibitoren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ritonavir, Saquinavir, Telithromycin, Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol, Nefazodon, Grapefruit oder Sevilla-Orangen) zu vermeiden ist

- Wenn die gleichzeitige Anwendung mit starken CYP3A4-Inhibitoren oder mit kombinierten P-gp- und starken CYP3A4-Inhibitoren nicht vermieden werden kann, ist die aktuelle Dosis von Pralsetinib zu reduzieren

Starke CYP3A4-Induktoren

- Die gleichzeitige Einnahme von Pralsetinib mit starken CYP3A4-Induktoren kann die Plasmakonzentrationen von Pralsetinib senken, wodurch die Wirksamkeit von Pralsetinib verringert werden kann

- Die gleichzeitige Anwendung von 400 mg Pralsetinib als Einzeldosis mit Rifampicin 600 mg 1x täglich (einem starken CYP3A4-Induktor) senkt die cmax von Pralsetinib um 30% und die AUC0-∞ um 68%

- Basierend auf einer populationspharmakokinetischen Analyse vermindern schwache CYP3A4-Induktoren die Pralsetinib-Exposition, was allerdings bei Patienten mit NSCLC klinisch nicht bedeutsam scheint

- Die gleichzeitige Anwendung von Pralsetinib mit starken CYP3A4-Induktoren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin, Rifabutin, Rifampicin und Johanniskraut [Hypericum perforatum]) ist zu vermeiden

- Wenn eine gleichzeitige Anwendung unumgänglich ist, ist die Dosis von Pralsetinib zu erhöhen

Weitere potenzielle Wechselwirkungen

- Die gleichzeitige Anwendung von Pralsetinib mit sensitiven Substraten von CYP-Enzymen (CYP3A4, CYP2C9 und CYP2C8) und Transportern (P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, MATE1 und MATE2-K) kann die Exposition dieser verändern

- Die Anwendung von Arzneimitteln mit enger therapeutischer Breite, die Substrate dieser CYP-Enzyme und Transporter sind (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ciclosporin, Paclitaxel und Warfarin), ist zu vermeiden

Kontraindikationen

Pralsetinib ist kontraindiziert bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels.

Schwangerschaft

Zur Anwendung von Pralsetinib in der Schwangerschaft liegen keine Daten vor. Tierexperimentelle Studien haben allerdings eine Reproduktionstoxizität gezeigt. Basierend auf dem Wirkmechanismus und Ergebnissen aus Tierstudien kann Pralsetinib bei Anwendung in der Schwangerschaft den Fetus schädigen.

Der Wirkstoff sollte während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, der klinische Zustand der Frau erfordert eine Behandlung mit Pralsetinib.

Frauen im gebärfähigen Alter müssen während und für mindestens 2 Wochen nach der letzten Dosis von Pralsetinib eine hochwirksame nicht-hormonelle Verhütungsmethode anwenden.

Männer mit Partnerinnen im gebärfähigen Alter müssen während und für mindestens 1 Woche nach der letzten Dosis von Pralsetinib eine wirksame Verhütungsmethode anwenden.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Pralsetinib oder seine Metaboliten in die Muttermilch übergehen. Ein Risiko für den gestillten Säugling kann dennoch nicht ausgeschlossen werden. Das Stillen soll während der Behandlung mit Pralsetinib und für 1 Woche nach der letzten Dosis unterbrochen werden.

Verkehrstüchtigkeit

Pralsetinib hat geringen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Insbesondere beim Führen eines Fahrzeuges oder dem Bedienen von Maschinen ist Vorsicht geboten, da bei Patienten während der Anwendung z.B. Ermüdung (Fatigue) auftreten kann.

Weitere Informationen können der jeweiligen Fachinformation entnommen werden.

Anwendungshinweise

Pneumonitis/ILD

- Bei Patienten, die in klinischen Studien Pralsetinib erhielten, wurden schwere, lebensbedrohliche oder tödliche Fälle von Pneumonitis/ILD beschrieben

- Patienten, die eine klinisch symptomatische Pneumonitis oder ILD aufwiesen, wurden von klinischen Studien ausgeschlossen

- Die Patienten sind darüber aufzuklären, sich umgehend an ihren Arzt zu wenden, um ihn über neue oder sich verschlechternde Atemwegssymptome zu informieren

- Patienten, bei denen akute oder sich verschlechternde Atemwegssymptome auftreten, die auf eine Pneumonitis/ILD hindeuten (z.B. Dyspnoe, Husten und Fieber), sollten untersucht werden, um andere mögliche Ursachen auszuschließen

- Wenn eine Pneumonitis/ILD mit der Gabe von Pralsetinib in Zusammenhang stehen könnte, sollte abhängig vom Schweregrad der bestätigten Pneumonitis/ILD die Behandlung mit Pralsetinib unterbrochen, die Dosis reduziert oder dauerhaft abgebrochen werden

Hypertonie

- Bei Patienten, die Pralsetinib in klinischen Studien erhielten, wurde Hypertonie beobachtet (eine behandlungsbedingte Hypertonie wurde in den meisten Fällen mit blutdrucksenkenden Arzneimitteln behandelt)

- Eine Behandlung mit Pralsetinib ist bei Patienten mit unkontrollierter Hypertonie nicht einzuleiten und eine vorbestehende Hypertonie ist vor Beginn der Behandlung ausreichend unter Kontrolle zu bringen

- Eine Überwachung des Blutdrucks wird nach 1 Woche und danach mindestens monatlich sowie falls klinisch angezeigt empfohlen (eine antihypertensive Behandlung ist entsprechend einzuleiten oder anzupassen)

- Abhängig vom Schweregrad der während der Behandlung mit Pralsetinib beobachteten Hypertonie ist die Behandlung zu unterbrechen, die Dosis zu reduzieren oder die Behandlung dauerhaft abzubrechen.

Erhöhte Transaminasewerte

- Bei Patienten, die Pralsetinib in klinischen Studien erhielten, wurden schwere Fälle von erhöhten Transaminasewerten berichtet

- ALT und AST sind vor Beginn der Behandlung zu überprüfen, alle 2 Wochen während der ersten 3 Monate der Behandlung und danach monatlich sowie falls klinisch indiziert

- Abhängig vom Schweregrad der während der Behandlung beobachteten erhöhten Transaminasewerte ist die Behandlung mit Pralsetinib zu unterbrechen, die Dosis zu reduzieren oder die Behandlung dauerhaft abzubrechen

Hämorrhagische Ereignisse

- Schwere, einschließlich tödliche, hämorrhagische Ereignisse können unter der Behandlung mit Pralsetinib auftreten

- Bei Patienten mit lebensbedrohlichen oder wiederkehrenden schweren Blutungen ist die Behandlung dauerhaft abzubrechen

QT-Verlängerung

- Eine Verlängerung des QT-Intervalls wurde in klinischen Studien beobachtet, weshalb die Patienten vor Beginn der Behandlung mit Pralsetinib ein QTc-Intervall ≤ 470 ms und Serum-Elektrolyte im Normalbereich aufweisen sollten

- Hypokaliämie, Hypomagnesiämie und Hypokalzämie sollten sowohl vor als auch während der Behandlung mit Pralsetinib korrigiert werden

- Elektrokardiogramme (EKGs) und Serum-Elektrolyte sollten am Ende der ersten Woche und des ersten Monats der Behandlung mit Pralsetinib kontrolliert werden und danach regelmäßig, wie klinisch indiziert, auch in Abhängigkeit vom Vorhandensein anderer Risikofaktoren (z.B. interkurrente Diarrhoe, Erbrechen, Übelkeit, Begleitmedikationen)

- Pralsetinib sollte mit Vorsicht angewendet werden bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen oder QT- Intervall-Verlängerung in der Anamnese sowie bei Patienten, die starke CYP3A4-Inhibitoren oder Arzneimittel, die bekanntermaßen mit QT/QTc-Verlängerung assoziiert sind, einnehmen

- Es kann erforderlich sein die Behandlung mit Pralsetinib zu unterbrechen, die Dosis anzupassen oder die Behandlung dauerhaft abzubrechen

Alternativen

Die Therapiealternativen richten sich nach dem jeweiligen Indikationsgebiet und sind darüber hinaus abhängig von patientenindividuellen Faktoren wie dem Alter der Patienten, Komorbiditäten oder dem Schweregrad der Erkrankung.

Zusätzlich sollte das tumorspezifische Mutationsprofil berücksichtigt werden.

Zur medikamentösen Therapie des NSCLC wird alternativ eine adjuvante Chemotherapie mit Cisplatin beispielsweise in Kombination mit Vinorelbin empfohlen.

Außerdem können unter anderem diese modernen Onkologika eingesetzt werden:

- Checkpoint-Inhibitoren

- ALK-Inhibitoren wie Crizotinib (bei ALK-Translokation)

- MEK-Inhibitoren wie Trametinib

- BRAF-Inhibitoren wie Vemurafenib und Dabrafenib

- EGFR-Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) wie Erlotinib

Generell besitzen neben Kinaseinhibitoren auch monoklonale Antikörper, die einen Großteil der Biologicals repräsentieren, einen hohen Stellenwert in der modernen Onkologie.

Wirkstoff-Informationen

- EMA: Fachinformation Pralsetinib

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

-

AWMF: S3-Leitlinie Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge

des Lungenkarzinoms (Langversion, 2018)