Probenecid

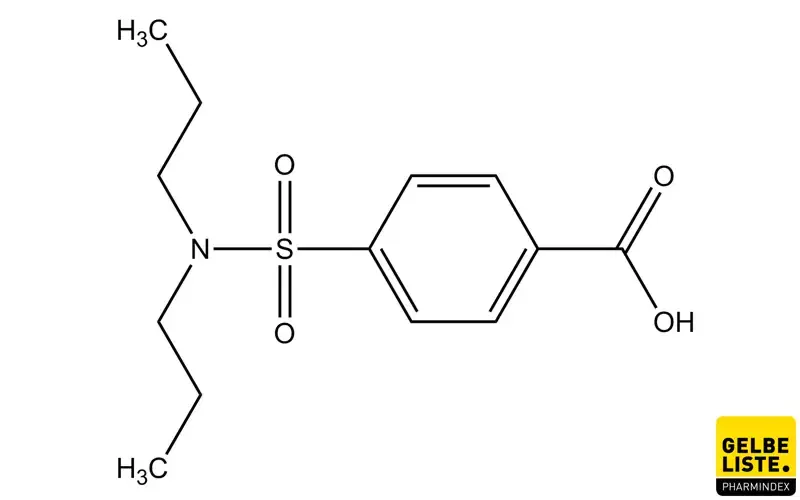

Probenecid gehört zur Wirkstoffgruppe der Urikosurika und erhöht durch Hemmung der tubulären Harnsäure-Reabsorption die Harnsäureausscheidung im Urin. Der Wirkstoff wird hauptsächlich zur Behandlung von Gicht und Hyperurikämie eingesetzt.

Probenecid: Übersicht

Anwendung

Probenecid ist indiziert zur Behandlung aller Formen von Hyperuikämie einschließlich deren klinischer Komplikationen (wie z. B. Gicht) mit Serum-Harnsäurewerten von 8,5 mg/100 ml und darüber, wenn diese durch eine Diät nicht beherrschbar sind.

Ausnahmen sind:

- harnsäurebdingte Nierenschädigung (Urat-Nephropathie)

- Harnsäuresteine (Urat-Nephrolithiasis)

- vererbte Stoffwechselstörungen (primäre Hyperurikämien), die mit einer Harnsäureüberprdouktion einhergen

- sekundäre Vermehrungen der Harnsäure im Blut infolge einer medikamentösen oder Strahlenbehandlung von Tumoren

Anwendungsart

Probenecid ist in Form von Tabletten für die orale Anwendung verfügbar.

Über Gicht

Gicht gehört zu den Purinstoffwechselerkrankungen. Bei erhöhten Harnsäurekonzentrationen im Blut (Hyperurikämie) lagern sich die Salze der Harnsäure, sogenannte Urate, artikulär und paraartikulär ab. Eine Hyperurikämie ist biochemisch definiert als erhöhter Harnsäure-Wert im Serum von ≥ 6,5 mg/dl bzw. 390 µmol/L. Die Harnsäurekristalle führen zu einer rasch einsetzenden Entzündung, der eigentlichen Gicht. Diese geht mit starken Schmerzen, Überwärmung, Druckdolenz und Schwellung einher.

Wirkmechanismus

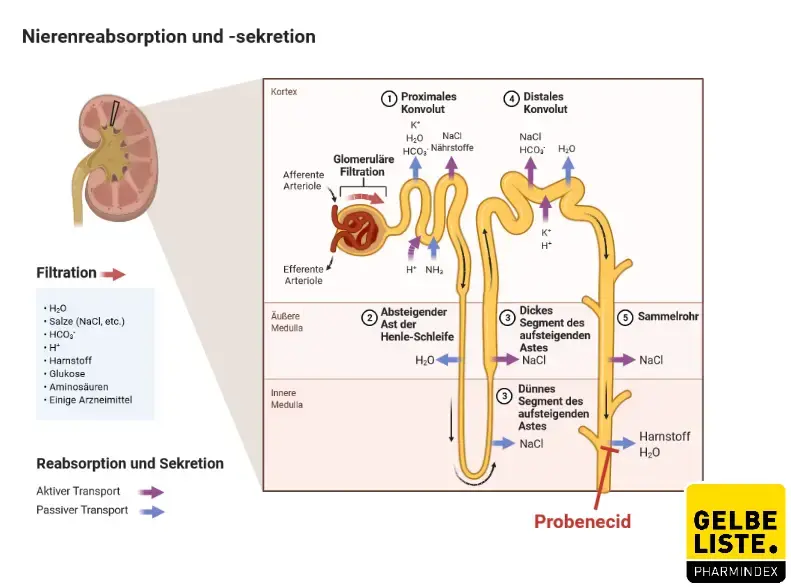

Probenecid hemmt die tubuläre Reabsorption von Urat indem der Wirkstoff mit dem Transporter organischer Anionen (OAT) der Nieren interferiert, der Harnsäure aus dem Urin zurückgewinnt und in das Plasma zurückführt. Wenn Probenecid (eine organische Säure) vorhanden ist, bindet OAT bevorzugt an Probenecid anstatt an Harnsäure, wodurch eine Resorption der Harnsäure verhindert wird. In der Folge wird mehr Harnsäure im Urin zurückgehalten und die Harnsäurekonzentration im Plasma wird gesenkt.

Pharmakokinetik

Resorption

- Nach oraler Anwendung wird Probenecid rasch und vollständig resorbiert.

Verteilung

- Die Plasmaproteinbindung beträgt dosisabhängig 83-94%.

- Der Wirkstoff kann die Blut-Hirn-Schranke passieren.

Metabolisierung

- Probenecid unterliegt einer intensiven Biotransformation.

Elimination

- Für die Eliminations-halbwertzeit wurde eine Dosisabhängigkeit nachgewiesen: Im therapeutischen Dosisbereich (0,5-1 g/Tag) beträgt sie 2-6 Stunden, bei Tagesdosen von 2 g und darüber ist sie au 4-12 Stunden verlängert.

- Bei einer insgesamt bei 77-88% liegenden renalen Elimination beträgt der Anteil an unverändert ausgeschiedenem Wirkstoff nur 5-17%, im übrigen werden Dealkylierungs- und Oxidationsprodukte sowie ein Esterglukuronid ausgeschieden.

- Das Ausmaß einer möglichen hepatischen Elimination bei Menschen ist nicht bekannt.

Dosierung

Die empfohlene Anfangsdosis von Probenecid beträgt 250 mg zweimal täglich. Danach wird die Dosis auf 500 mg zweimal täglich erhöht. Die Behandlung ist bis zur Normalisierung der Serumharnsäure-Werte und einem Abbau der Urat-Depots im Gewebe fortzusetzen. Danach kann eventuell schrittweise eine Reduktion der Dosis erfolgen.

Nebenwirkungen

Bei der Behandlung mit Probenecid kann es häufig (> 1/100 bis < 1/10) zu folgenden Nebenwirkungen kommen:

- Gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, Brechreiz, Völlegefühl

- Hautreaktionen z. B. Rötung, allergisch bedingtes Exanthem

- Haarausfall und Hautjucken

- Anorexie

- Zahnfleischentzündungen

Darüber hinaus kann es zu Beginn der Behandlung mit Probenecid in Folge der erhöhten Harnsäure-Ausscheidung in der Niere und in den ableitenden Harnwegen zur Bildung von Harnsäurekristallen bzw. Harnsäuresteinen kommen.

Wechselwirkungen

Folgende Wechselwirkungen sind bei der Anwendung von Probenecid zu beachten:

- Die urikosurische Wirkung von Probenecid wird durch gleichzeitige Verabreichung von Salicylaten abgeschwächt.

- Bei Kombination mit Diuretika und Pyrazinamid kommt es zu einer Wirkungsabschwächung bzw. einem Wirkungsverlust von Probenecid.

- Die gleichzeitige Behandlung mit Cisplatin macht eine Dosisanpassung von Probenecid aufgrund Cisplatin-bedingter Harnsäureerhöhung erforderlich.

- Abschwächung der Wirkung von Schleifendiuretika z. B. Furosemid.

- Wirkungsabschwächung von Phenprocoumon.

- Probenecid vermindert die Ausscheidung von Natriumjodomethamat und verwandten jodierten organischen Säuren.

- Beeinflussung von Labortests: Verringerung der Ausscheidung von Paraaminohippursäure. Bei der Harnzuckerbestimmung, basierend auf der Kupferreduktionsmethode (z. B. Clinitest) kann es zu falsch positiven Ergebnissen kommen.

- Probenecid hemmt die Ausscheidung von Anabolika über die Niere.

- Probenecid fördert die Ausscheidung des aktiven Metaboliten von Allopurinol, aber es gilt als gesichert, dass beide Arzneimittel in Kombination synergistisch wirken.

Probenecid erhöht die Plasmaspiegel folgender Wirkstoffe durch Verlangsamung ihrer Ausscheidung:

- Captopril

- Indometacin und andere NSAR

- Paracetamol

- Penicilline und Cephalosporine, Chinolone (z. B. Ciprofloxacin, Norfloxacin)

- Dapson

- Sulfonamide

- Nitrofurantoin, Nalidixinsäure

- Sulfonylhamstoffe

- Thiopental

- Lorazepam

- p-Aminosalicylsäure

- Rifampicin

- Entacapon

- Virostatika (z. B. Cidofovir, Aciclovir, Zidovudin, Ganciclovir)

- Methotrexat

- Clofibrat

- Diprophyllin

- Famotidin

Kontraindikationen

Probenecid darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegenüber Probenecid

- Nierensteindiathese

- Kindern unter 2 Jahren

- akutem Gichtanfall

- mittelschwerer bis schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance <50 ml/min)

- primärer Hyperurikämie mit Harnsäureüberproduktion

- harnsäurebedingter Nierenschädigung (Urat-Nephropathie)

- sekundärer Vermehrung der Harnsäure im Blut (sekundäre Hyperurikämie) infolge einer medikamentösen oder Strahlentherapie von Tumoren oder infolge myeloproliferativer Erkrankungen

- vorbestehenden Blutbildstörungen

- gleichzeitiger Behandlung mit Salicylaten

- gleichzeitiger Behandlung mit β-Lactam-Antibiotika bei bekannter Nierenfunktionsstörung

Darüber hinaus muss auf eine mögliche Kreuzallergie zwischen Sulfonamid-Diuretika, Probenecid, Sulfamethoxazol sowie Sulfonylharnstoffen geachtet werden.

Schwangerschaft

Daten mäßigen Umfangs über schwangere Frauen (zwischen 300 und 1000 dokumentierte Schwangerschaften) lassen nicht auf ein Fehlbildungspotential oder feto/neonatale Toxizität von Probenecid schließen. Die tierexperimentellen Studien zur Reproduktionstoxizität von Probenecid sind unzureichend. Da Probenecid jedoch plazentagängig ist. sollte der Wirkstoff vorsichtshalber während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Stillzeit

Probenecid geht in die Muttermilch über. Es liegen jedoch nur unzureichende Informationen zu Wirkungen von Probenecid auf den Säugling vor. Unter Berücksichtigung des Nutzens des Stillens für das Kind und des Nutzens der Therapie für die Mutter muss eine Entscheidung getroffen werden, ob abgestillt werden soll oder ob die Therapie mit Probenecid abgesetzt werden soll.

Verkehrstüchtigkeit

Da Probenecid zu Schläfrigkeit, Schwindel und Ataxie führen kann, sollten Patienten vor dem Fahren eines Kraftfahrzeuges, dem Bedienen von Maschinen oder der Teilnahme an gefährlichen Aktivitäten Vorsicht walten lassen, bis sie sich ausreichend sicher sind, dass Probenecid ihre Leistungsfähigkeit nicht einschränkt.

Anwendungshinweise

Zu Beginn der Behandlung erfolgt eine hohe Harnsäure-Ausscheidung, weshalb auf eine einschleichende Dosierung, eine reichliche Flüssigkeitszufuhr sowie eine entsprechende Einstellung des Urin-pH (pH 6,5-6,8) geachtet werden soll.

Alternativen

Zur Behandlung der Gicht stehen folgende Medikamente zur Verfügung:

Antiinflammatorische Wirkstoffe

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), Colchicin und Glukokortikoide

Urikostatika

Urikostatika hemmen die Harnsäurebildung durch Inhibition des Enzyms Xanthinoxidase. Beispiele für Urikostatika sind:

Urikosurika

Urikosurika hemmen im proximalen Tubulus der Nieren die Absorption von Harnsäure aus der Niere zurück ins Blut. Beispiele für Urikosurika sind:

Enzyme

Das Enzym Pegloticase, eine pegylierte Urikase, fördert den Abbau von Harnsäure zum wasserlöslichen Metaboliten Allantoin, welcher über die Niere ausgeschieden wird

Interleukin-1-Hemmer

Interleukin-1-Hemmer können bei Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten gegen die Standardtherapeutika als Alternative zur Behandlung der akuten Gicht in Betracht gezogen werden. Ein routinemäßiger Einsatz wird nicht empfohlen. Beispiele für Interleukin-1-Hemmer sind:

Wirkstoff-Informationen

- Steinhilber, Schubert, Zsilavecz, Roth; Medizinische Chemie 2. Auflage 2010

- Mutschler Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11., Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- Fachinformation Biokanol

Abbildung

Adapted from „Kidney Reabsorption and Secretion”, by BioRender.com