Propafenon

Der Wirkstoff Propafenon ist ein Klasse Ia und Ic Antiarrhythmikum und wird angewendet bei lebensbedrohlichen ventrikulären Arrhythmien und Vorhofflimmern.

Propafenon: Übersicht

Anwendung

Propafenon ist indiziert für die Behandlung von:

- symptomatischen und behandlungsbedürftigen tachykarden supraventrikulären Herzrhythmusstörungen, wie z. B. AV-junktionale Tachykardien, supraventrikuläre Tachykardien bei WPW-Syndrom oder paroxysmales Vorhofflimmern.

- schwerwiegenden symptomatische ventrikuläre tachykarde Herzrhythmusstörungen, wenn diese nach Beurteilungdes Arztes lebensbedrohend sind.

Anwendungsart

Propafenon ist in Form von retardierten Hartkapseln, Tabletten und als Injektionslösung verfügbar.

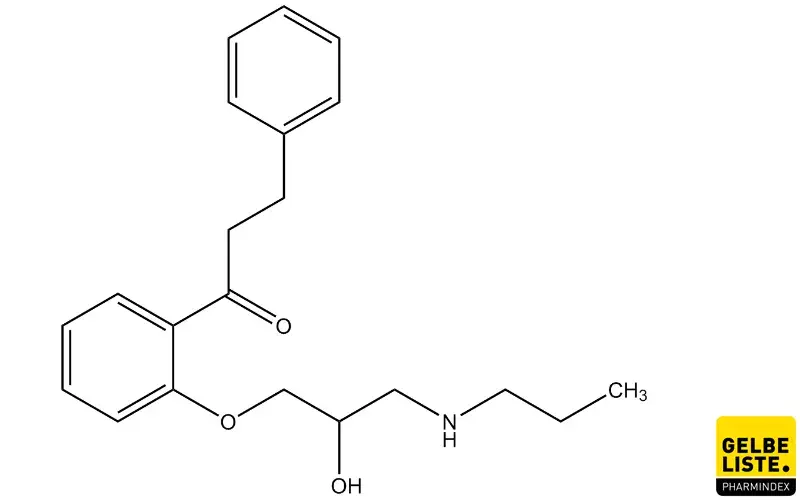

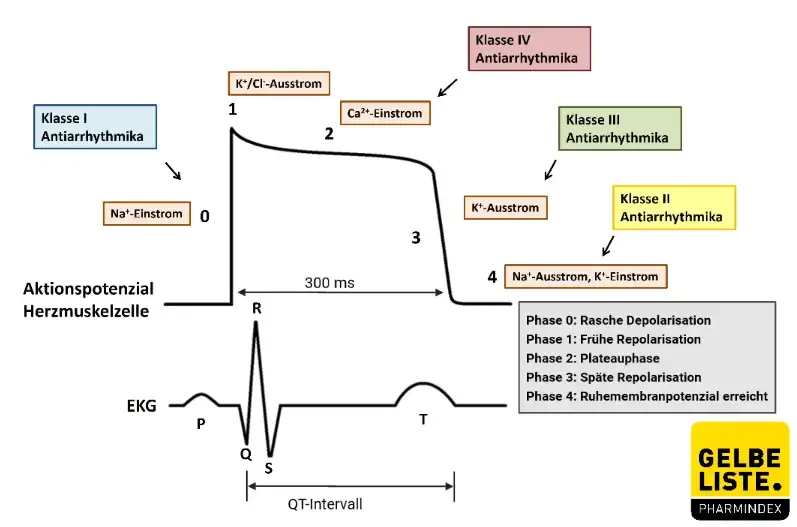

Wirkmechanismus

Propafenon gehört zur Wirkstoffgruppe der Antiarrhythmika der Klasse Ia und Ic. Der Wirkstoff entfaltet seine Effekte vor allem als Natriumkanalantagonist. Er blockiert den Einstrom von Natriumionen in die Herzmuskelzellen und beruhigt und normalisiert so die Muskelerregung. Gleichzeitig hat Propafenon auch eine gering ausgeprägte Beta-Adrenozeptoren-antagonisierende Wirkung.

Propafenon vermindert die Anstiegsgeschwindigkeit des Aktionspotenzials und verlangsamt dadurch die Erregungsleitung (negativ dromotrope Wirkung). Die Refraktärzeiten in Vorhof, AV-Knoten und in den Kammern werden hinausgezögert. Bei Patienten mit Wolff-Parkinson-White-Syndrom (WPW-Syndrom) verlängert Propafenon die Refraktärzeiten der akzessorischen Bahnen und normalisiert so den Herzrhythmus.

Dosierung

Die Dosierung sollte individuell festgelegt werden. Folgende Richtdosen können herangezogen werden:

- Für die Einstellungsphase und die Erhaltungsbehandlung hat sich für Patienten mit einem Körpergewicht um 70 kg eine Tagesdosis von 450 – 600 mg Propafenonhydrochlorid täglich, und zwar 3-mal täglich 150 mg Propafenonhydrochlorid (entsprechend 450 mg Propafenonhydrochlorid pro Tag) bis 2-mal täglich 300 mg (entsprechend 600 mg pro Tag) bewährt.

- Gelegentlich ist eine Steigerung der Tagesdosis auf 3-mal täglich 300 mg (entsprechend 900 mg pro Tag) erforderlich.

- Bei geringerem Körpergewicht sind die Tagesdosen entsprechend zu reduzieren.

- Eine Dosissteigerung sollte erst nach einem Intervall von 3 – 4 Tagen erfolgen.

- Die Ermittlung der individuellen Erhaltungsdosis sollte unter mehrmaliger EKG- und Blutdruckkontrolle erfolgen (Einstellungsphase).

- Bei signifikanter Verbreiterung des QRS-Komplexes oder bei AV-Block II. oder III. Grades sollte die Dosierung reduziert werden.

Nebenwirkungen

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Propafenon zählen Herz-Kreislaufbeschwerden wie Herzrhythmusstörungen (selten bis hin zu Kammerflattern oder Kammerflimmern), Herzschwäche, Blutdruckveränderungen und Brustschmerzen. Daneben kommt es häufig zu Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Benommenheit, Angst, Schlafstörungen, Fieber und Müdigkeit sowie Geschmacksstörungen.

Wechselwirkungen

Folgende Wechselwirkungen müssen bei der Anwendung von Propafenon beachten werden:

- Arzneimittel mit lokalanästhesierender Wirkung (z. B. bei Herzschrittmacherimplantation, chirurgischen oder zahnärztlichen Maßnahmen) sowie Arzneimittel, die eine Hemmung von Herzfrequenz und/oder Kontraktilität des Herzens bewirken (z. B. Beta-Rezeptorenblocker, trizyklische Antidepressiva), können die Wirkung von Propafenon verstärken.

- Propafenon kann zu Erhöhungen der Propranolol-,Metoprolol-, Desipramin-, Ciclosporin-, Theophyllin und Digoxin-Plasmaspiegel bzw. -Blutspiegel führen, was zu einer Wirkungsverstärkung der dieser Arzneimittel führen kann.

- Bei gleichzeitiger Anwendung von Cimetidin, Chinidin, Ketoconazol, Erythromycin (Arzneimittel, die die Cytochrom-P450-Isoenzyme CYP2D6, CYP1A2 und CYP3A4 hemmen) oder Grapefruitsaft kann (infolge einer Erhöhung der Propafenon-Plasmakonzentration) die Wirkung von Propafenon verstärkt werden. Wegen des Risikos erhöhter Plasmakonzentrationen ist die gleichzeitige Anwendung von Ritonavir und Propafenon kontraindiziert.

- Bei gleichzeitiger Anwendung von CYP2D6-Substraten (wie z. B. Venlafaxin), kann die Plasmakonzentration dieser Arzneimittelerhöht werden.

- Bei gleichzeitiger Gabe von Phenobarbital bzw. Rifampicin (CYP3A4-Induktoren) kann es (infolge einer Verminderung der Propafenon-Plasmakonzentration) zu einer Verminderung der antiarrhythmischen Wirkung von Propafenon kommen.

- Die gleichzeitige Gabe von Amiodaron kann die Leitung und Repolarisation im Herzen beeinflussen und zu Störungen mit der Gefahr von Proarrhythmien führen. Eine Dosisanpassung beider Arzneimittel anhand des therapeutischen Effekts kann erforderlich sein.

- Bei gleichzeitiger Anwendung von Lidocain wurden keine signifikanten Änderungen der Pharmakokinetik von Propafenon und Lidocain beobachtet. Dennoch wurde bei gleichzeitiger Anwendung von intravenösem Lidocain über ein erhöhtes Risiko zentralnervöser Nebenwirkungen von Lidocain berichtet.

- Die gleichzeitige Anwendung von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) wie z. B. Fluoxetin oder Paroxetin kann zu erhöhten Propafenon-Plasmaspiegeln führen.

- Eine engmaschige Kontrolle des Gerinnungsstatus wird bei Patienten empfohlen, die gleichzeitig orale Antikoagulantien (wie z. B. Phenprocoumon, Warfarin) einnehmen, da Propafenon die Plasmaspiegel dieser Arzneimittel erhöhen und damit die Prothrombin-Zeit verlängern kann.

Kontraindikationen

Propafenon darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- bekanntem Brugada-Syndrom

- manifester Herzinsuffizienz

- kardiogenem Schock, außer wenn dieser durch eine Störung der Herzschlagfolge bedingt ist

- schwerer symptomatischer Bradykardie innerhalb der ersten drei Monate nach Myokardinfarkt oder bei eingeschränkter Herzleistung (linksventrikuläres Auswurfvolumen geringer als 35%), außer bei Patienten mit lebensbedrohenden ventrikulären Herzrhythmusstörungen

- ausgeprägten Reizleitungsstörungen (wie z. B. SA- bzw. AV-Block II. und III. Grades, Schenkelblock (ohne Schrittmacherimplantation)

- Sinusknotensyndrom (ohne Schrittmacherimplantation)

- ausgeprägter Hypotonie

- manifesten Störungen des Elektrolythaushaltes (z. B. Kaliumstoffwechselstörungen)

- schwerer obstruktiver Atemwegserkrankung

- Myasthenia gravis

- gleichzeitiger Einnahme von Ritonavir

Schwangerschaft

In den wenigen bekannt gewordenen Fällen verliefen Schwangerschaft und Stillzeit unkompliziert und die Neugeborenen waren klinisch unauffällig.Tierexperimentelle Studien haben keine prä- oder perinatalen Schädigungen der Nachkommen in einem klinisch relevanten Dosisbereich gezeigt. Propafenon geht jedoch auf das ungeborene Kind über – es wurde ein Fall beschrieben, bei dem die Konzentration von Propafenon im Nabelschnurblut ca. 30% derjenigen im mütterlichen Blut betrug . Daher muss der Nutzen einer Therapie während der Schwangerschaftoder gegen mögliche Risiken für das Kind abgewogen werden.

Stillzeit

Propafenon wird in die Muttermilch ausgeschieden, weshalb der Nutzen einer Therapie während der Stillzeit gegen mögliche Risiken für das Kind abgewogen werden muss.

Verkehrstüchtigkeit

Da unter Propafenon verschwommenes Sehen, Schwindel, Müdigkeit und haltungsbedingte Hypotonie möglich sind, kann das Medikament die Reaktionsschnelligkeit beeinträchtigen, so dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten ohne sicheren Halt beeinträchtigt wird.

Alternativen

Bei Patienten ohne oder mit einer nur minimalen Herzerkrankung kann Vorhofflimmern mit Antiarrhythmika wie Flecainid, Propafenon, Sotalol oder Dronedaron behandelt werden.

Wirkstoff-Informationen

- Steinhilber, Schubert, Zsilavecz, Roth; Medizinische Chemie, 2. Auflage 2010

- Mutschler Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11., Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- Fachinformation Propafenon Ratiopharm

-

Propafenon 150 Heumann

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Propafenon 300 Heumann

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Propafenon AL 150

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Propafenon AL 300

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Propafenon-ratiopharm® 150 mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Propafenon-ratiopharm® 300 mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Rytmonorm®, 70 mg/20 ml, Injektionslösung

Viatris Healthcare GmbH

-

Rytmonorm® 150 mg, Filmtablette

Viatris Healthcare GmbH

-

Rytmonorm® 300 mg, Filmtablette

Viatris Healthcare GmbH

-

Rytmonorm® SR 225 mg Hartkapseln, retardiert

Viatris Healthcare GmbH

-

Rytmonorm® SR 325 mg Hartkapseln, retardiert

Viatris Healthcare GmbH

-

Rytmonorm® SR 425 mg Hartkapseln, retardiert

Viatris Healthcare GmbH