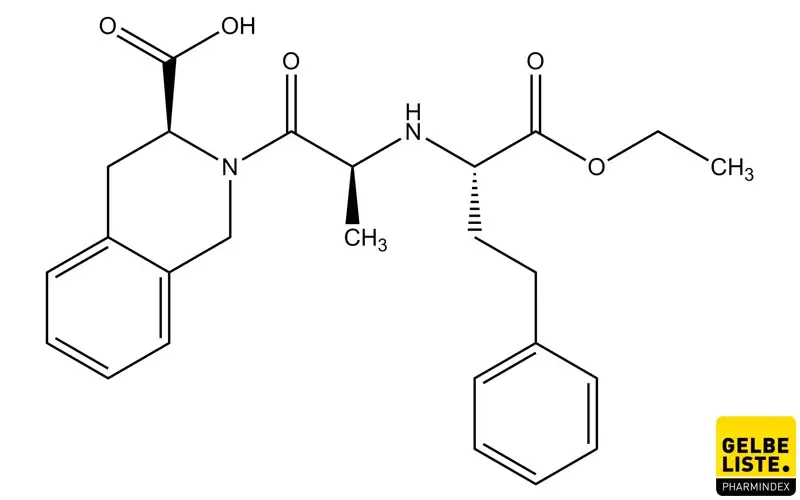

Quinapril

Quinapril gehört zur Wirkstoffgruppe der ACE-Inhibitoren und wird angewendet zur Behandlung von Hypertonie (Bluthochdruck) und Herzinsuffizienz.

Quinapril: Übersicht

Anwendung

Quinapril ist indiziert für die Behandlung von Hypertonie sowie bei chronischer Herzinsuffizienz mit Reduktion der systolischen ventrikulären Funktion, in Kombination mit Diuretika und, wenn erforderlich, mit Digitalis und Betablockern.

Bei den meisten Patienten beginnt die antihypertensive Wirkung ca. eine Stunde nach oraler Gabe, die maximale Wirkung wird in der Regel nach zwei bis vier Stunden erreicht.

Wirkmechanismus

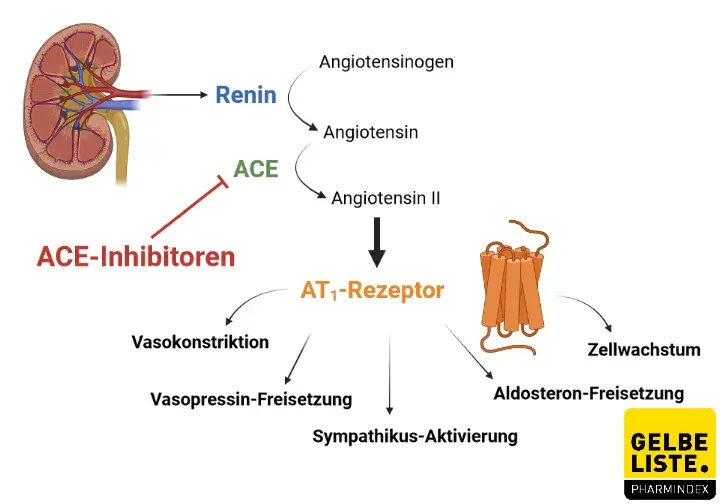

Quinapri list ist ein sogenannter ACE (angiotensin converting enzyme)-Inhibitor. ACE ist ein Enzym, welches die Umwandlung von Angiotensin I zu Angiotensin II katalysiert. Angiotensin II wirkt zum einen direkt und zum anderen auch indirekt vasokonstringierend durch Freisetzung von Catecholaminen aus dem Nebennierenmark, durch Erleichterung der Noradrenalin-Freisetzung und durch Erhöhung des Sympathikustonus. Diese Faktoren tragen alle zu einer Blutdrucksteigerung bei. Weiterhin bedingt Angiotensin II die Freisetzung von Aldosteron, auch bekannt als „Dursthormon“, weshalb eine ACE-Hemmung durch Quinapril ist zusätzlich eine schwache diuretische Wirkung mit bedingt.

Durch die ACE-Hemmung werden die Gefäße weitgestellt und der Blutdruck kann sinken. Gleichzeitig hemmt der Wirkstoff den Abbau des Botenstoffes Bradykinin. Das hat zur Folge, dass die Blutgefäße länger entspannt bleiben.

Pharmakokinetik

Resorption

- Nach oraler Gabe von Quinapril werden maximale Quinapril-Konzentrationen innerhalb von einer Stunde erreicht.

- Nahrungsaufnahme hat keinen Einfluss auf die Resorption von Quinapril.

- Nach der Resorption wird Quinapril rasch und nahezu vollständig zum eigentlich aktiven Hauptmetaboliten Quinaprilat metabolisiert.

- Daneben entstehen einige weitere, mengen-mäßig unbedeutende und pharmakologisch inaktive Metaboliten.

- Maximale Plasmaspiegel von Quinaprilat werden ca. 2 bis 3 Stunden nach oraler Gabe von Quinapril beobachtet.

Verteilung

- Die Proteinbindung von Quinapril und Quinaprilat beträgt ca. 97%.

- Die Plasmahalbwertszeit beträgt ca. 3 Stunden, die Dissoziationshalbwertszeit vom ACE ca. 26 Stunden.

Elimination

- Ca. 60% einer Quinapril-Dosis werden renal, 40% fäkal eliminiert.

- Quinaprilat wird vornehmlich über die Nieren ausgeschieden.

- Bei Patienten mit Niereninsuffizienz wurden bis zu einer Krea- tinin-Clearance von 60 ml/min normale Quinapril- und Quinaprilat-Plasmaspiegel-Verläufe gemessen.

- Bei einer Kreatinin-Clearance von weniger als 60 ml/min steigen die Quinaprilat-Spiegel an, die Zeit bis zum Auftreten des Plasmaspiegelmaximums und die Eliminationshalbwertszeit sind verlängert.

- Die Elimination von Quinaprilat ist ebenfalls bei älteren Patienten (> 65 Jahre) und bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz verlangsamt, die Verlangsamung korreliert mit einer Einschränkung der Nierenfunktion, die oft bei älteren Patienten vorliegt.

Dosierung

Die Dosierung von Quinapril richtet sich nach dem individuellen Ansprechen des Patienten auf die Therapie und der jeweiligen Indikation:

Zur Behandlung einer Hypertonie beträgt die empfohlene Anfangsdosis 10 mg Quinapril pro Tag. Wird mit dieser Dosis keine Blutdrucknormalisierung erreicht, kann die Dosis auf

20 mg pro Tag erhöht werden. Die Tagesdosis kann auf einmal eingenommen oder auf 2 Einzelgaben verteilt werden (morgens und abends). Eine Dosiserhöhung sollte erst nach 3 Wochen erfolgen. Die Erhaltungsdosis beträgt in der Regel 10 mg pro Tag, die Maximaldosis zweimal 20 mg pro Tag.

Bei der Behandlung einer Herzinsuffizienz wird eine Anfangsdosis von 2,5 mg Quinapril morgens und abends empfohlen. Eine Dosiserhöhung darf nur schrittweise in Abhängigkeit vom individuellen Ansprechen des Patienten auf die Therapie erfolgen.Die Erhaltungsdosis ist in der Regel 10 bis 20 mg Quinapril pro Tag, die Maximaldosis von zweimal 20 mg Quinapril pro Tag sollte nicht überschritten werden.

Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen unter ACE-Hemmern scheinen gruppenspezifisch zu sein. Zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) zählen:

- Trockener Husten

- Reizhusten

Da ACE auch gleichzeitig für den Abbau von Bradykinin verantwortlich ist, kann es hierdurch zu Nebenwirkungen kommen (z.B. Reizhusten). Bradykinin erweitert Gefäße, erhöht die Permeabilität, fördert die Leukozytenmigration und löst Schmerzen aus.

- Exantheme

- Geschmacksstörungen

- Nierenversagen

- Hyperkaliämie

- Immunologische Reaktionen wie angioneutotisches Ödem

Selten wurde eine ACE-Hemmer-Behandlung mit einem Syndrom, beginnend mit cholestatischem Ikterus, fortschreitend zu hepatischer Nekrose (manchmal mit letalem Ausgang), in Verbindung gebracht. Der Zusammenhang ist unklar. Wenn bei Patienten, die ACE-Hemmer erhalten, Gelbsucht oder ein deutlicher Anstieg von Leberenzymen auftritt, sollte die ACE-Hemmer-Therapie abgesetzt und die Patienten ärztlich überwacht werden.

Wechselwirkungen

Bei der Anwendung von Quinapril sind Wechselwirkungen mit folgenden Verbindungen möglich:

- Arzneimittel, die das Risiko eines Angioödems erhöhen wie bspw. Sacubitril/Valsartan, Racecadotril, mTOR-Inhibitoren (z. B. Sirolimus, Everolimus, Temsirolimus) und Vildagliptin

- Kaliumsparende Diuretika (z. B. Spironolacton, Triamteren oder Amilorid), Kalium-Ergänzungsmittel oder kaliumhaltige Salzersatzmittel, Ciclosporin oder Heparin können in Kombination mit Quinapril eine Hyperkaliämie verursachen.

- Eine vorausgegangene Behandlung mit hochdosierten Diuretika kann zu Beginn der Quinapril-Therapie zu einem Volumenmangel und dem Risiko einer Hypotonie führen

- ACE-Hemmer vermindern den durch Diuretika induzierten Kaliumverlust.

- Bei Behandlung mit Nitroglycerin und anderen Nitraten oder anderen Vasodilatatoren ist Vorsicht geboten.

- Eine duale Blockade des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) durch gleichzeitige Anwendung von ACE-Hemmern, Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten oder Aliskiren kann im Vergleich zur Anwendung einer einzelnen Substanz, die auf das RAAS wirkt, mit einem höheren Risiko für unerwünschte Ereignisse wie Hypotonie, Hyperkaliämie und Abnahme der Nierenfunktion (einschließlich eines akuten Nierenversagens) verbunden sein.

- Alpha-Blocker können bei geichzeitiger Anwendung die blutdrucksenkende Wirkung von Quinapril verstärken und das Risiko einer orthostatischen Hypotonie erhöhen.

- Quinapril kann bei gleichzeitiger Anwendung mit Lithium zu einer reversiblen Erhöhung der Lithium-Serum-Konzentration und Toxizität führen. Die gleichzeitige Verabreichung von Thiazid-Diuretika kann das Risiko einer Lithium-Toxizität erhöhen und das bereits erhöhte Risiko einer Lithium-Toxizität mit ACE-Hemmern verstärken.

- Die blutdrucksenkende Wirkung von bestimmten trizyklischen Antidepressiva und Antipsychotika kann durch ACE-Hemmer verstärkt werden.

- Allopurinol, Procainamid, Zytostatika oder Immunsuppressiva können in Kombination mit Quinapril das Risiko einer Leukopenie erhöhen.

- Nicht-steroidale entzündungshemmende Arzneimittel und ACE-Hemmer wirken additiv auf erhöhte Serum-Kaliumspiegel, während die Nierenfunktion vermindert werden kann. In seltenen Fällen ist ein akutes Nierenversagen möglich, insbesondere bei eingeschränkter Nierenfunktion ( v.a. bei älteren oder dehydrierten Patienten).

- Eine Langzeitanwendung von NSAIDs kann den blutdrucksenkenden Effekt von ACE-Hemmern vermindern.

- Sympathomimetika können die blutdrucksenkende Wirkung von ACE-Hemmern reduzieren.

- ACE-Hemmer können zu einer Verstärkung der blutzuckersenkenden Wirkung von Insulin und oralen Antidiabetika führen.

- Injizierbarer Gold-Therapie (Natriumaurothiomalat): Möglichkeit von Nitritoidreaktionen (Symptome beinhalten Gesichtsrötung, Übelkeit, Erbrechen und Hypotonie).

Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit gegenüber ACE-Hemmern

- Angioödeme

- Nierenfunktionsstörungen, Nierenarterienstenosen

- Leberfunktionsstörungen, Hepatitis

- Kardiomyopathien, dekompensierte Herzinsuffizienz, kardiogener Schock

- primärer Hyperaldosteronismus

- Schwangerschaft

- Stillzeit

Schwangerschaft

Die Anwendung von ACE-Hemmern wird im ersten Schwangerschaftstrimester nicht empfohlen; Im zweiten und dritten Schwangerschaftstrimester ist die Anwendung kontraindiziert.

Stillzeit

Da keine Informationen bezüglich der Unbedenklichkeit von Quinapril während der Stillzeit vorliegen, wird eine Anwendung nicht empfohlen. Eine alternative Behandlung mit besser bekanntem Sicherheitsprofil sollte während der Stillzeit bevorzugt werden.

Verkehrstüchtigkeit

Wie bei anderen Antihypertensiva kann die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt sein, z. B. bei Beginn der Behandlung oder Änderung der Dosis, und auch in Verbindung mit Alkohol, jedoch basieren diese Effekte auf der individuellen Empfindlichkeit.

Anwendungshinweise

- Die Anwendung von ACE-Hemmern wird im ersten Schwangerschaftstrimester nicht empfohlen; Im zweiten und dritten Schwangerschaftstrimester ist die Anwendung kontraindiziert.

- Wie bei anderen Antihypertensiva kann die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt sein, z. B. bei Beginn der Behandlung oder Änderung der Dosis, und auch in Verbindung mit Alkohol, jedoch basieren diese Effekte auf der individuellen Empfindlichkeit.

- Bei Patienten mit einer Nierenfunktionsstörung sollte die Dosierung entsprechend der Kreatinin-Clearance angepasst werden.

- ACE-Hemmer wirken nierenprotektiv, aber können aufgrund bilateraler Nierenarterienstenose, schwerer Herzinsuffizienz, Volumen-Mangel, Hyponatriämie, Einnahme hoher Dosen an Diuretika oder Behandlung mit nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAID) eine reversible Beeinträchtigung der Nierenfunktion durch eine reduzierte Nierendurchblutung bewirken.

- ACE-Hemmer können eine Hyperkaliämie bewirken, da sie die Ausscheidung von Aldosteron verhindern.

- ACE-Hemmer sollten bei Patienten mit obstruktiven Herzerkrankungen (z. B. Mitralstenose, Aortenstenose, hypertrophische Kardiomyopathie) mit Vorsicht angewendet werden, da die Herzleistung nicht erhöht werden kann, um die systemische Vasodilatation auszugleichen, und das Risiko einer schweren Hypotonie besteht.

- Ethnizität: ACE-Hemmer sind als Antihypertensiva bei dunkelhäutigen Patienten weniger wirksam. Diese Patienten haben auch ein höheres Risiko für ein Angioödem.

- Eine Vorbehandlung mit Diuretika in hoher Dosierung kann zu einem Volumenmangel und damit bei Beginn der Therapie mit ACE-Hemmern zum Risiko einer Hypotonie führen.

Alternativen

Weitere ACE-Hemmer sind:

- Benazapril

- Cilazapril

- Enalapril

- Fosinopril

- Imidapril

- Lisinopril

- Moexipril

- Perindopril

- Ramipril

- Trandolapril

Wenn Nebenwirkungen wie der beschriebene Reizhusten unter ACE-Hemmern auftreten, stehen als Alternative AT1-Rezeptor-Antagonisten, die sogenannten Sartane, zur Verfügung.

Liegt eine Niereninsuffizienz des Patienten vor und es soll trotz allem ein ACE-Hemmer verwendet werden, kann unter Umständen Fosinopril eingesetzt werden, da dieser Wirkstoff bei Niereninsuffizienz kompensatorisch über die Leber ausgeschieden wird.

Wirkstoff-Informationen

- Medizinische Chemie; Dieter Steinhilber, Manfred Schubert-Zsilavecz, Hermann J. Roth

- Fachinformationen ausgewählter ACE-Hemmer

- Mutschler Arzneimittelwirkungen Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11. Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Abbildung

Created with Biorender.com

-

Accupro® 5, 5 mg Filmtabletten

Pfizer Pharma GmbH

-

Accupro® 10, 10 mg Filmtabletten

Pfizer Pharma GmbH

-

Accupro® 20, 20 mg Filmtabletten

Pfizer Pharma GmbH

-

Accuzide® 10 mg/12,5 mg, Filmtabletten

Pfizer Pharma GmbH

-

Accuzide® 20 mg/12,5 mg, Filmtabletten

Pfizer Pharma GmbH

-

Accuzide® 20 mg/25 mg diuplus, Filmtabletten

Pfizer Pharma GmbH

-

Quinaplus AL 10 mg/12,5 mg Filmtabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Quinaplus AL 20 mg/12,5 mg Filmtabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Quinaplus AL 20 mg/25 mg Filmtabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Quinaplus STADA® 10 mg/12,5 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH

-

Quinaplus STADA® 20 mg/12,5 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH

-

Quinaplus STADA® 20 mg/25 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH

-

Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 10/12,5 mg Filmtabletten

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

-

Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 20/12,5 mg Filmtabletten

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

-

Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 20/25 mg Filmtabletten

PUREN Pharma GmbH & Co. KG