Ranitidin

Der Wirkstoff Ranitidin ist ein H2-Rezeptor-Antagonist und wird angewendet zur Kontrolle der Magensäureproduktion bei Sodbrennen, zur Behandlung der Refluxerkrankungen und zur Prophylaxe von Magengeschwüren. Das Antihistaminikum hemmt im Magen die Sekretion von Säure und Pepsin.

Ranitidin: Übersicht

Anwendung

Der Wirkstoff Ranitidin besitzt folgende Indikationen:

- Sodbrennen

- Duodenalulcera

- benigne Magenulcera

- Refluxösophagitis

- Zollinger-Ellison-Syndrom

- Rezidivprophylaxe von Duodenal- und benignen Magenulcera

- Fortsetzung der Prophylaxe bei schwerkranken Patienten zur Verhinderung von Stress-Blutungen von Magen und Duodenum

- Prophylaxe der Säureaspiration während der Geburt

Kinder (3 bis 18 Jahre):

- Kurzzeitbehandlung von peptischen Ulcera (Duodenal- und benigne Magenulcera)

- Behandlung von gastro-ösophagealen Refluxerkrankungen einschließlich Refluxösophagitis und Linderung der Symptome von gastro-ösophagealen Refluxerkrankungen

Anwendungsart

Der Wirkstoff Ranitidin ist in Form von Filmtabletten und als Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung auf dem deutschen Markt zugelassen.

Wirkmechanismus

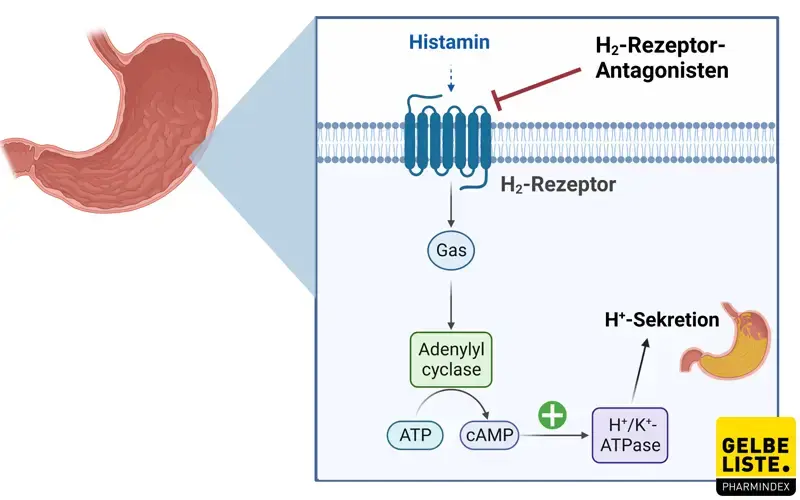

Ranitidin ist ein H2-Rezeptor-Antagonist und hemmt die Wirkung des Histamins an den H2-Rezeptoren der Belegzellen der Magenschleimhaut, wodurch die Ausschüttung der Magensäure verhindert wird.

Das Verständnis der Physiologie der Magensäuresekretion ist wesentlich für das Verständnis des Wirkmechanismus von Cimetidin: Die primären Stimuli für die Magensäuresekretion umfassen:

- Gastrin, das von antralen G-Zellen freigesetzt wird

- Histamin, das von oxyntischen enterochromaffinen Zellen freigesetzt wird, und

- Acetylcholin, das von antralen und oxyntischen Neuronen als Folge einer parasympathischen (vagalen) Stimulation freigesetzt wird.

Andere Stimuli für die Magensekretion umfassen Ghrelin und Motilin. Die Säurefreisetzung resultiert aus der stimulierenden Wirkung von Histamin auf Belegzellen, die durch die Aktivierung der Adenylatcyclase und die Bildung von zyklischem AMP (cAMP) vermittelt wird. cAMP aktiviert eine spezifische Proteinkinase, die ein noch unbekanntes Substrat phosphoryliert, das das stimulierende Signal weiterleitet.

Die wichtigsten Säuresekretionshemmer sind Somatostatin, das von oxyntischen und antralen D-Zellen freigesetzt wird, Cholecystokinin, atriale natriuretische Peptide, Stickstoffmonoxid und Glucagon-ähnliches Peptid-1.

Der H2-Rezeptorantagonist Ranitidin verhindert kompetitiv, dass Histamin die H2-Rezeptoren stimuliert, die sich auf den Belegzellen des Magens befinden (diese Zellen sind für die Salzsäuresekretion und die Sekretion des Intrinsic Factors verantwortlich).

Pharmakokinetik

Ranitidin besitzt eine Bioverfügbarkeit von etwa 50%, die interindividuelle Variabilität ist jedoch groß. Maximale Plasmaspiegel werden nach oraler Gabe normalerweise nach 1,25 bis 3 Stunden erreicht. Die Plasmakonzentration von Ranitidin verhält sich bis zu einer Dosierung von einschließlich 300 mg dosisproportional.

Die Plasma-Protein-Bindung beträgt ca. 15% und das scheinbare Verteilungsvolumen beim Erwachsenen 1,2 bis 1,8 l/kg und 2,5 l/kg bei Kindern. Messungen der totalen Clearance ergaben beim Erwachsenen Werte von durchschnittlich 570 bis 710ml/ min. Bei Kindern und Jugendlichen wurde eine totale Clearance von knapp 800 ml/ min/1,73 m2, jedoch mit großer Streubreite, gemessen.

Die Elimination erfolgt nach oraler Einnahme innerhalb von 24 Stunden zu ca. 30% unverändert, bis zu 6% in Form des N-Oxids und in geringem Maße in demethylierter, in S-oxidierter Form und als Furansäureanalogon über die Niere. Beim Nierengesunden erfolgt die renale Ausscheidung überwiegend durch tubuläre Sekretion.

Die Eliminationshalbwertszeit beträgt beim Nierengesunden nach oraler Aufnahme durchschnittlich 2,3 bis 3 Stunden. Bei Niereninsuffizienz ist die Eliminationshalbwertszeit auf das 2 bis 3fache verlängert.

Ranitidin passiert die Plazentaschranke. Im Nabelschnurblut wurden Ranitidinkonzentrationen gemessen, die den mütterlichen Serumkonzentrationen entsprachen.

Dosierung

Die empfohlene Dosierung von Ranitidin richtet sich nach der jeweiligen Indikation. Im Rahmen der Selbstmedikation bei Sodbrennen werden 75 mg akut empfohlen. Es dürfen jedoch bis zu 4 Filmtabletten innerhalb von 24 Stunden genommen werden.

Bei den Indikationen Duodenal- und benigne Magenulcera und Refluxösophagitis wird die Einnahme von 300 mg Ranitidin nach dem Abendessen oder vor dem Schlafengehen empfohlen. Auch die Einnahme von 150 mg morgens und abends ist möglich.

Beim Zollinger-Ellison-Syndrom werden zu Beginn der Behandlung 3 mal täglich 150 mg Ranitidin (entsprechend 450 mg) am Tag empfohlen. Falls erforderlich, kann die Tagesdosis auf 600 bis 900 mg Ranitidin pro Tag gesteigert werden. Auch höhere Dosen sind möglich, wenn dies nach Bestimmung der Magensäuresekretion erforderlich ist.

Nebenwirkungen

Gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100) kann es bei der Anwendung von Ranitidin zu folgenden Nebenwirkungen kommen:

- Kopfschmerzen

- Müdigkeit

- Schwindel

- Bauchschmerzen

- Diarrhö

- Obstipation

- Übelkeit

- Hautausschlag

Wechselwirkungen

Bei der Anwendung von Ranitidin sind folgende Wechselwirkungen zu beachten:

- Antacida oder Sucralfat: Die Resorption von Ranitidin kann durch Antacida oder Sucralfat in hohen Dosen (2 g) vermindert werden. Deshalb sollte Ranitidin ca. 2 Stunden vor diesen Arzneimitteln eingenommen werden.

- Arzneimittel, deren Resorption pH-abhängig ist wie z. B. Ketoconazol: Bei gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, deren Resorption pH-abhängig ist, sollte die veränderte Resorption dieser Substanzen beachtet werden.

- Glipizid, Midazolam und Triazolam: Bei der gemeinsamen Behandlung mit Ranitidin und den genannten Wirkstoffen können erhöhte Plasmakonzentrationen dieser Wirkstoffe auftreten, wodurch deren Wirkung (z. B. blutzuckersenkende Wirkung von Glipizid) verstärkt werden kann.

- Theophyllin: Es wurden Erhöhungen der Theophyllinspiegel und Überdosierungserscheinungen von Theophyllin beobachtet. Die Theophyllinspiegel sollten deshalb bei gleichzeitiger Behandlung kontrolliert und gegebenenfalls eine Dosisanpassung des Theophyllins vorgenommen werden.

- Alkohol: Unter der Einnahme von Ranitidin kann die Alkoholwirkung erhöht sein.

Kontraindikationen

Ranitidin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff,oder gegen andere H2-Rezeptor-Antagonisten

- Porphyrie: Vereinzelte Berichte deuten auf einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten akuter Porphyrie und der Einnahme von Ranitidin hin. Patienten mit akuter Porphyrie in der Anamnese sollten daher Ranitidin nicht einnehmen.

Schwangerschaft

Da Ranitidin plazentagängig ist, sollte der Wirkstoff aus Vorsichtsgründen während der Schwangerschaft nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet werden.

Stillzeit

Ranitidin wird in die Muttermilch ausgeschieden. Das Verhältnis zwischen Milch- und Plasmakonzentration beträgt 2 Stunden nach der Einnahme im Mittel 1,9 (Bereich: 0,6-20,9). Der Wirkstoff sollte aus Vorsichtsgründen während der Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit

In seltenen Fällen können unter der Einnahme von Ranitidin Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Verwirrtheits- und Unruhezustände sowie Halluzinationen auftreten, so dass das Reaktionsvermögen und die Urteilskraft vermindert werden und so in der Folge die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit Maschinen zu bedienen, beeinträchtigt sein können.

Anwendungshinweise

Symptom-Verschleierung

H2-Antagonisten können die Symptome eines Magenkarzinoms verschleiern und deshalb dessen Diagnose verzögern. Vor der Behandlung von Magenulcera muss deshalb eine eventuelle Malignität ausgeschlossen werden.

Nierenfunktionsstörungen

Ranitidin wird über die Nieren ausgeschieden. Daher kommt es bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen zu erhöhten Plasmaspiegeln. Für diese Patienten ist deshalb die Dosis zu reduzieren

Alternativen

Zu den Alternativen im gleichen Indikationsgebiet zählen:

- Protonenpumpeninhibitoren wie Omeprazol und Pantoprazol

- andere H2-Rezeptor-Antagonisten wie Cimetidin, Famotidin, Nizatidin

- Antazida

Wirkstoff-Informationen

- „Taschenatlas Pharmakologie“, Thieme Verlag, 7. Auflage 2014

- Fachinformation Ranitidin Sandoz 150 mg Filmtabletten

- Fachinformation Ranitidin-ratiopharm 50 mg/5 ml Injektionslösung

- Steinhilber, Schubert, Zsilavecz, Roth; Medizinische Chemie 2. Auflage 2010

- Mutschler Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11. Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Abbildung

Created with Biorender