Rifampicin

Der Wirkstoff Rifampicin zählt zur Gruppe der Antibiotika, die auch gegen widerstandsfähige Mykobakterien wirksam sind. Die Anwendung erfolgt oral oder parenteral in Kombination mit weiteren antimykobakteriellen Wirkstoffen hauptsächlich zur Therapie von Tuberkulose und Lepra.

Rifampicin: Übersicht

Anwendung

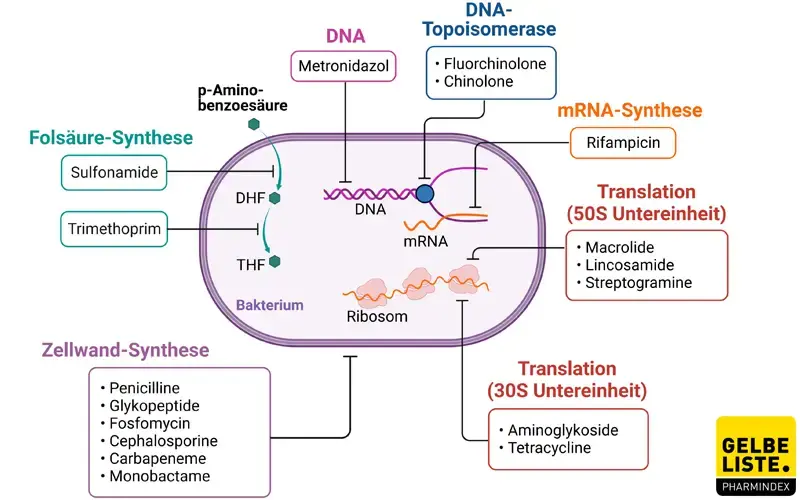

Rifampicin ist ein partialsynthetisches Antibiotikum, das gegen Mykobakterien wirksam ist und die bakterielle RNA-Polymerase hemmt. Es wird immer in Kombination mit weiteren antimykobakteriellen Wirkstoffen unterschiedlicher Angriffspunkte angewendet. Die Indikationsgebiete sind im Folgenden aufgeführt.

- Tuberkulose (First-Line-Therapeutikum)

- Lepra

- Atypische Mykobakteriosen

- Prophylaxe einer Meningokokken-Meningitis

- MRSA-Infektionen

- Protheseninfektionen mit Staphylokokken

Anwendungsart

Rifampicin steht als Tablette oder Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen zur Verfügung. Die Anwendung kann weiterhin als Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung erfolgen.

Wirkmechanismus

Rifampicin ist ein Antibiotikum mit breitem Wirkspektrum, das unter anderem Mykobakterien und atypische Mykobakterien, zahlreiche Kokken sowie gramnegative Keime umfasst.

Mykobakterien haben eine sehr dicke, wachsartige Zellwand, die einen hohen Anteil langkettiger, verzweigter Fettsäuren, sogenannter Mykolsäuren enthält, welche sie besonders widerstandsfähig machen. Sie kommen extrazellulär in Granulomen oder verkäsenden Herden und intrazellulär in Makrophagen vor. Aufgrund der lipophilen Struktur kann Rifampicin sowohl extra- als auch intrazellulär wirken und passiert die lipidreiche Zellwand der Mykobakterien. Der Wirkstoff ist ein Hemmer der bakteriellen DNA-abhängigen RNA-Polymerase. Rifampicin bindet an die β-Untereinheit des Enzyms und induziert so eine Konformationsänderung, welche zur Blockade der Kettenverlängerung der RNA führt. Es kommt zur spontanen Dissoziation von kurzen, instabilen DNA-RNA-Hybriden und zum Abbruch der Transkription. Durch die Hemmung der Proteinbiosynthese in der Wachstumsphase der Bakterien wirkt Rifampicin konzentrationsabhängig bakterizid. Da Mykobakterien sehr langsam wachsen, ist allerdings eine langwierige Therapie nötig und das Risiko für Rezidive unter Monotherapie erhöht.

Pharmakokinetik

Resorption

Rifampicin wird nach oraler Applikation schnell aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert. Die Bioverfügbarkeit beträgt 93% und ist nach etwa dreiwöchiger Therapie auf 68% reduziert. Weiterhin wird die Resorption durch die gleichzeitige Einnahme fettreicher Mahlzeiten verringert. Die Plasmaspiegel zeigen hohe interindividuelle Schwankungen, da Rifampicin dem enterohepatischen Kreislauf unterliegt.

Verteilung

Rifampicin hat eine sehr gute Zell- und Gewebepenetration, sodass trotz einer Plasmaproteinbindung von 70 bis 90% ein hohes Verteilungsvolumen von etwa 1 L/kg erreicht wird. Der Wirkstoff verteilt sich durch die hohe Lipidlöslichkeit schnell aus dem Blut in Muskeln, Knochen, Lunge, Leber und Niere sowie intrazellulär in Makrophagen. Hier werden höhere Konzentrationen als im Plasma erreicht. Geringere Konzentrationen finden sich in Liquor, käsigen Kavernen, Pleura, Sputum und Speichel.

Metabolismus

Rifampicin wird in der Leber durch Esterasen zum Hauptmetaboliten 25-Desacetyl-Rifampicin biotransformiert. Der Metabolit ist ebenfalls antimykobakteriell wirksam und wird zur besseren Elimination glucuronidiert.

Rifampicin ist ein starker Induktor für Cytochrom-P450-Enzyme in Leber und Darm, insbesondere für CYP3A4, aber auch für CYP1A2, CYP2C9, CYP2C8 sowie dem P-gp-Transportsystem und der UDP-Glucuronosyltrasferase 1 A. Dieser Effekt kann auch noch 14 Tage nach Absetzen der Therapie anhalten.

Elimination

Die Halbwertszeit von Rifampicin beträgt bei einmaliger Applikation zwischen zwei, sechs und 16 Stunden. Da der Wirkstoff teilweise über das CYP-System metabolisiert wird, treibt er seinen eigenen Abbau voran, sodass sich die Halbwertszeit bei mehrfacher Gabe auf eine bis zwei Stunden reduziert.

Die Elimination erfolgt hauptsächlich hepatobiliär (60 bis 65%) sowie zu etwa 10 bis 15% renal. Durch die Autoinduktion verschiebt sich die renalen Exkretion zugunsten der biliären Ausscheidung.

Bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion ist die Plasmakonzentration erhöht und die Halbwertszeit verlängert.

Dosierung

Rifampicin wird bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern nach Alter und Gewicht dosiert.

Tuberkulose

Die Einnahme von Rifampicin in Form von Tabletten oder einer Suspension erfolgt auf nüchternen Magen mindestens 30 Minuten vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Die Tabletten werden unzerkaut mit viel mit Flüssigkeit eingenommen.

Eine Infusion erfolgt einmal täglich intravenös als Dauertropfinfusion über eine bis drei Stunden. Die parenterale Behandlung ist in der Regel auf zwei bis drei Wochen beschränkt, danach folgt die orale Therapie.

Die übliche Dosierung für Erwachsene ab 18 Jahren beträgt einmal täglich 10 mg pro Kilogramm Körpergewicht und sollte dabei nicht unter 450 mg Rifampicin pro Tag liegen. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren erhalten dieselbe Dosierung, wobei die Tagesdosis von 450 mg in Einzelfällen unterschritten werden kann. Die übliche Dosis für Kinder zwischen drei Monaten und 12 Jahren beträgt 15 mg Rifampicin pro Kilogramm Körpergewicht. Eine Tagesdosis von 600 mg sollte in keinem Fall überschritten werden. Für Kinder zwischen drei Monaten und sechs Jahren steht zur besseren Dosierbarkeit und leichteren Einnahme der Sirup zur Verfügung. Dabei enthalten 5 ml Suspension 100 mg Rifampicin.

Bei leichten bis mittelschweren Leberfunktionsstörungen und nach Unterbrechung der Therapie sollte die Behandlung mit Rifampicin einschleichend mit 75 mg pro Tag begonnen werden. Innerhalb von drei bis sieben Tagen kann die Dosierung auf die Normdosis gesteigert werden.

Bei der Behandlung der Tuberkulose wird in die Initialphase und die Kontinuitätsphase unterschieden. In den ersten zwei Monaten wird eine Standard-Vierfach-Medikation aus Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid und Ethambutol eingenommen. Danach folgt die Behandlung mit Isoniazid und Rifampicin über vier Monate. Die Einnahme der Tuberkulostatika sollte als morgendliche Einmalgabe erfolgen.

Lepra

Zur Therapie der Lepra erfolgt wird Rifampicin einmal pro Monat unter Überwachung eingenommen. Die Dosierung für Erwachsene beträgt dabei 600 mg, für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren 450 mg sowie 10 mg pro Kilogramm Körpergewicht für Kinder unter 10 Jahren. Bei paucibazillärer Lepra erfolgt die Therapie über 6 Monate in Kombination mit Dapson. Die multibazilläre Lepra wird über 12 Monate in einer Kombinationstherapie mit Dapson und Clofazimin behandelt.

Prophylaxe der Meningokokken-Meningitis

Zur Prophylaxe der Meningokokken-Meningitis werden zweimal täglich 600 mg beziehungsweise bei Kindern unter 6 Jahren oder unter 60 kg Körpergewicht 10 mg pro Kilogramm Körpergewicht eingenommen. Die Therapiedauer beträgt zwei Tage.

Nebenwirkungen

Rifampicin ist allgemein gut verträglich. Folgende Nebenwirkungen können während der Therapie auftreten:

- Leberfunktionsstörungen, sehr häufig Transaminaseerhöhung

- Leichte Überempfindlichkeitsreaktionen wie Fieber, Erythema exsudativum multiforme, Pruritus und Urtikaria

- Gastrointestinale Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Meteorismus, Diarrhoe

- Bei parenteraler Applikation: Venenreizung am Infusionsort, vor allem bei längerer Anwendung

Wechselwirkungen

Durch die Enzyminduktion des CYP-Systems bestehen zwischen Rifampicin und anderen Arzneistoffen zahlreichen Wechselwirkungen. Beispielsweise wird die Wirksamkeit von HIV-Proteaseinhibitoren abgeschwächt sowie die Lebertoxizität von Paracetamol erhöht. Daher sollten bei einer Therapie mit Rifampicin die möglichen Wechselwirkungen individuell geprüft und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen wie eine Dosisanpassung oder strengere Überwachung des Patienten ergriffen werden. Eine Auflistung aller Interaktionspartner kann der jeweiligen Fachinformation entnommen werden.

Kontraindikation

Die Behandlung mit Rifampicin ist in folgenden Fällen kontraindiziert:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder andere Ansamycine

- Schwere Leberfunktionsstörungen

- Verschlussikterus, akute Hepatitis, Leberzirrhose

- Gallengangsobstruktion

- Gleichzeitige Gabe potentiell leberschädigender Arzneimittel wie dem Azol-Antimykotikum Voriconazol

- Gleichzeitige Gabe von HIV-Proteaseinhibitoren

Schwangerschaft/Stillzeit

Schwangerschaft

Rifampicin ist plazentagängig, beim Fötus sind etwa 12 bis 33% der maternalen Blutkonzentration feststellbar. Durch die verzögerte Elimination sind sogar höhere Konzentrationen im Fruchtwasser als im maternalen Blut möglich. Der Wirkstoff zeigte sich reproduktionstoxisch im Tierversuch, zur Teratogenität liegen widersprüchliche Daten vor und es gibt Hinweise auf ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko. Bei Neugeborenen kann es vermehrt zu Hypoprothrombinämie oder Blutungstendenzen kommen. Grundsätzlich ist eine Therapie mit Rifampicin in der Schwangerschaft unter anderem auch mangels Alternativen möglich. Bei bestehender Schwangerschaft sollte eine Behandlung nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. Gerade in den letzten Schwangerschaftswochen ist das postnatale Blutungsrisiko für Mutter und Kind erhöht, sodass die Gabe von Vitamin K nötig werden kann. Schwangere sollten über die Risiken der Therapie aufgeklärt werden. Beim Eintreten einer Schwangerschaft unter der Therapie mit Rifampicin ist kein Schwangerschaftsabbruch indiziert.

Stillzeit

Rifampicin geht in die Muttermilch über, allerdings sind unerwünschte Wirkungen für den Säugling unwahrscheinlich, da nur sehr geringe Konzentrationen erreicht werden. Die Anwendung in der Stillzeit ist daher nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung möglich.

Verkehrstüchtigkeit

Rifampicin kann die Verkehrsfähigkeit durch selten auftretende zentralnervöse Nebenwirkungen beeinträchtigen, dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit Alkohol.

Anwendungshinweise

Insbesondere bei vorgeschädigter Leber und älteren Patienten sollte die additive Hepatotoxizität von Rifampicin, Isoniazid und Pyrazinamid bedacht werden.

Rifampicin hat eine intensiv bräunlich-rote Eigenfarbe, wodurch es nach Einnahme des Wirkstoffs zu einer Verfärbung von Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiß, Tränenflüssigkeit sowie Urin und Stuhl kommen kann. Auch weiche Kontaktlinsen sowie Kleidung können verfärbt werden.

Da aufgrund der Wechselwirkung zwischen Rifampicin und Estrogenen sowie Gestagenen die empfängnisverhütende Wirkung oraler hormoneller Kontrazeptiva gestört sein kann, sind unter der Therapie mit Rifampicin andere, nicht hormonelle kontrazeptive Maßnahmen nötig.

Patienten sollten darauf hingewiesen werden, dass die hergestellte Rifampicin-Suspension vor jedem Gebrauch geschüttelt werden sollte, um die Dosiskonstanz zu gewährleisten.

Infusionslösung

Die Rifampicin-Infusionslösung kann mit 5%-iger Glucoselösung, 5%-iger Fructoselösung beziehungsweise physiologischer Kochsalzlösung hergestellt werden. Die entstandene Lösung ist über vier Stunden bei Raumtemperatur haltbar. Es bestehen folgende Inkompatibilitäten mit der Rifampicin-Infusionslösung:

- Ringer-Lösung mit Glucose

- Cefamandol, Tetracyclin, Doxycyclin

- Diltiazem, Tramadol

- Streptomycin- und Isoniazid-Infusionslösung

Pflegepersonal sollte den Kontakt mit Rifampicin aufgrund möglicher Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut vermeiden.

Überwachung

Folgende Parameter sollten unter der Therapie mit Rifampicin regelmäßig kontrolliert werden:

- Nierenfunktion

- Blutbild, insbesondere in der Schwangerschaft

- Leberfunktion, wenn diese eingeschränkt ist

Einfluss auf Laborparameter

Unter der Therapie mit Rifampicin sind mikrobiologische Bestimmungen von Vitamin B12 und Folsäure sind nicht verwertbar. Weiterhin kann bei einer Überprüfung der Leberfunktion mittels Bromsulfophthalein fälschlicherweise eine Leberfunktionsstörung detektiert werden. Auch bei Immunoassays zur Bestimmung von Opiaten im Urin kann Rifampicin falsch-positive Ergebnisse liefern.

Resistenzen

Durch Mutationen im rpoB-Gen der β-Untereinheit der RNA-Polymerase können sich sehr rasch Resistenzen gegen Rifampicin entwickeln. Aus diesem Grund sollte Rifampicin immer Teil einer Kombinationstherapie sein. Parallelresistenzen bestehen in der Gruppe der Ansamycine (Rifampicin, Rifabutin, Rifapentin), aber nicht zu anderen Antituberkulotika.

Alternativen

Neben Rifampicin zählen Rifabutin und Rifapentin zur Gruppe der Ansamycine. Bei Monoresistenz gegen Rifampicin werden alternativ üblicherweise Fluorchinolone wie Moxifloxacin oder Levofloxacin eingesetzt.

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- Geisslinger, Menzel, Gundermann, Hinz, Ruth (2020) Mutschler Arzneimittelwirkungen, 11. Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- Steinhilber, Schubert-Zsilavecz, Roth (2010) Medizinische Chemie, 2. Auflage, Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart

- AMWF online. S2k Leitlinie 020-019: Tuberkulose im Erwachsenenalter https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-019l_S2k_Tuberkulose_im_Erwachsenenalter_2017-11.pdf (zuletzt abgerufen am 14.10.2020)

- RIEMSER Pharma GmbH. Fachinformation: EREMFAT® 150 mg, Filmtabletten (03/2019)

- RIEMSER Pharma GmbH. Fachinformation: EREMFAT® i.v. 300 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (03/2019)

- RIEMSER Pharma GmbH. Fachinformation: EREMFAT® Sirup, 100 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen (07/2019)

-

EREMFAT 150 mg, Filmtabletten

Esteve Pharmaceuticals GmbH

-

EREMFAT 300 mg, Filmtabletten

Esteve Pharmaceuticals GmbH

-

Eremfat 450 mg CC Pharma Filmtabletten

CC Pharma GmbH

-

Eremfat 450 mg Emra Filmtabletten

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Eremfat 450 mg Eurim Filmtabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Eremfat 450 mg kohlpharma Filmtabletten

kohlpharma GmbH

-

Eremfat 450 mg Orifarm Filmtabletten

Orifarm GmbH

-

EREMFAT 450 mg, Filmtabletten

Esteve Pharmaceuticals GmbH

-

Eremfat 600 mg Emra Filmtabletten

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Eremfat 600 mg kohlpharma Filmtabletten

kohlpharma GmbH

-

Eremfat 600 mg Orifarm Filmtabletten

Orifarm GmbH

-

EREMFAT 600 mg, Filmtabletten

Esteve Pharmaceuticals GmbH

-

EREMFAT i.v. 300 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Esteve Pharmaceuticals GmbH

-

EREMFAT i.v. 600 mg, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Esteve Pharmaceuticals GmbH

-

EREMFAT Sirup, 100 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Esteve Pharmaceuticals GmbH