Roxithromycin

Roxithromycin gehört zur Wirkstoffgruppe der Makrolidantibiotika und wird u.a. angewendet zur Behandlung von ambulant erworbener Pneumonie,Tonsillitis, Pharyngitis, akute Otitis media sowie Urethritis oder Zervizitis.

Roxithromycin: Übersicht

Anwendung

Das Makrolid-Antibiotikum Roxithromycin ist zur Behandlung folgender Infektionen, die durch Roxithromycin-empfindliche Erreger hervorgerufen sind, indiziert:

- ambulant erworbene Pneumonie, insbesondere Pneumonie verursacht durch Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittachi (Ornithose) oder Chlamydophila pneumoniae (TWAR)

- akute Exazerbation einer chronischen Bronchitis (adäquat diagnostiziert)

- akute bakterielle Sinusitis (adäquat diagnostiziert)

- Tonsillitis, Pharyngitis, und akute Otitis media bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegen β-Laktam-Antibiotika, oder wenn eine solche Behandlung aus anderen Gründen nicht geeignet ist

- Urethritis, Zervizitis, Zervikovaginitis, verursacht durch Chlamydien und Mykoplasmen (mit Ausnahme von Gonokokken-Infektionen)

- Haut- und Weichteilinfektionen, wie Furunkulose, Pyodermie, Impetigo, Erysipel bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegen β-Laktam-Antibiotika, oder wenn eine solche Behandlung aus anderen Gründen nicht geeignet ist

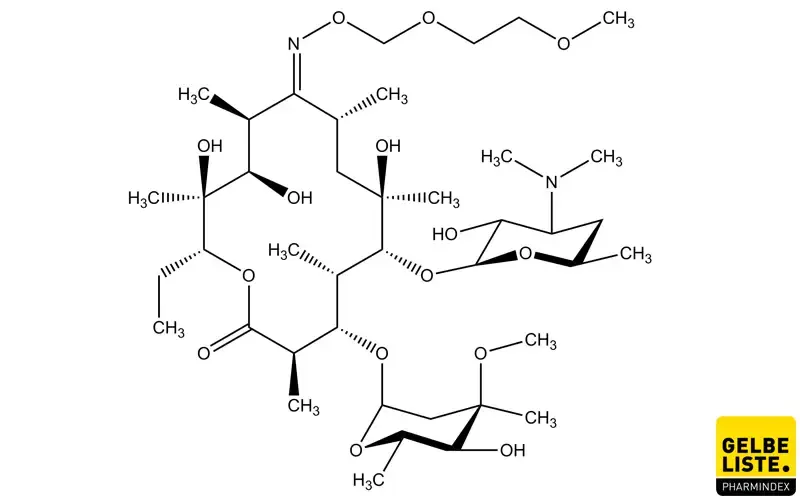

Wirkmechanismus

Die Wirkung von Roxithromycin beruht auf seiner Hemmung der Proteinbiosynthese durch Bindung an die 50S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms. Es handelt sich dabei um Komplexe, die aus einzelsträngiger ribosomaler RNA (16S-rRNA bei der 30S-Untereinheit bzw. 23S-rRNA bei der 50S-Untereinheit) und Proteinen bestehen.

Makrolide blockieren durch die Bindung den ribosomalen Tunnel, durch den alle produzierten Polypeptidketten hindurchwandern. Der Tunnel wird von Nukleotiden der 23S-rRNA, der 50S-Untereinheit und ribosomalen Proteinen geformt. Makrolide interagieren hier mit dem Nukleotid A2058, indem sie mit einer Hydroxylgruppe des Desosamins Wasserstoffbrücken ausbilden. Hierdurch blockieren Makrolid-Antibiotika das Weiterrücken der mRNA und somit die Elongation der Peptidkette, woraus eine bakteriostatische Wirkung dieser Substanzklasse resultiert.

Dosierung

Die empfohlene Dosis beträgt 2-mal täglich 150 mg Roxithromycin (d.h. alle 12 Stunden). Patienten mit Pneumonie können auch mit einer Dosierung von 300 mg Roxithromycin 1-mal täglich behandelt werden.

Nebenwirkungen

Häufig (≥1/100, <1/10) kann es bei der Anwendung von Roxithromycin zu folgenden Nebenwirkungen kommen:

- Kopfschmerzen

- Schwindelgefühl

- Übelkeit

- epigastrische Schmerzen

- Dyspepsie

- Diarrhoe

- Hautausschlag

Kontraindikationen

Roxithromycin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- gleichzeitiger Gabe von vasokonstriktiven Mutterkornalkaloiden (wie ergotamin- oder dihydroergotaminhaltigen Arzneimitteln)

- gleichzeitiger Therapie mit Substanzen mit enger therapeutischer Breite, die Substrate von CYP3A4 sind (z. B. Astemizol, Cisaprid, Pimozid und Terfenadin)

- angeborenem bzw. familiär vorkommendem QT-Syndrom (falls nicht durch EKG ausgeschlossen)

- bekannten erworbenen QT-Intervall-Verlängerungen

Alternativen

Gemeinsames Strukturmerkmal der Makrolid-Antibiotika ist ein 12- bis 16-gliedriger makrozyklischer Lactonring mit einem β-glykosidisch gebundenen Zucker. Die Leitsubstanz ist der erste Vertreter dieser Klasse Erythromycin. Ketolide sind Derivate der Makrolide. Ausgangssubstanz für die Herstellung von Ketoliden ist Erythromycin. Der Unterschied zwischen Ketoliden und Makroliden ist der Substituent an Position 3 des Zuckers. Ketolide besitzen hier eine Ketogruppe, die für eine höhere Säurestabilität verantwortlich ist. Weitehrhin verfügen Ketolide über ein erweitertes antibakterielles Spektrum gegenüber grampositiven Stäbchen und intrazellulären Erregern.

Die einzelnen Vertreter der Makrolide unterscheiden sich überwiegend in ihren pharmakokinetischen Eigenschaften. Die orale Bioverfügbarkeit unterliegt starken Schwankungen. Erythromycin wird in Form von Salz- oder Esterverbindungen angewendet, um die Stabilität im sauren Magensaft und damit auch die orale Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Clarithromycin und Roxithromycin verfügen über eine bessere chemische Stabilität und somit über eine höhere orale Bioverfügbarkeit sowie eine längere Halbwertszeit, so dass mit niedrigeren Tagesdosen und höheren Dosierungsintervallen vergleichbare oder auch höhere Plasmakonzentrationen erreicht werden.

- Azithromycin (Azalid)

- Clarithromycin

- Erythromycin

- Roxithromycin

- Spiramycin

- Telithromycin (Ketolid)

Wirkstoff-Informationen

- Fachinformationen Roxithromycin-haltiger Arzneimittel

- Steinhilber, Schubert, Zsilavecz, Roth "Medizinische Chemie", 2. Auflage 2010

-

Roxi 150 - 1 A Pharma®, 150 mg Filmtabletten

1 A Pharma GmbH

-

Roxi 300 - 1 A Pharma®, 300 mg Filmtabletten

1 A Pharma GmbH

-

Roxi Aristo® 150 mg Filmtabletten

Aristo Pharma GmbH

-

Roxi Aristo® 300 mg Filmtabletten

Aristo Pharma GmbH

-

Roxithromycin 150 Heumann

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Roxithromycin 300 Heumann

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Roxithromycin AbZ 150 mg Filmtabletten

AbZ-Pharma GmbH

-

Roxithromycin AbZ 300 mg Filmtabletten

AbZ-Pharma GmbH

-

Roxithromycin AL 150 mg Filmtabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Roxithromycin AL 300 mg Filmtabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Roxithromycin-ratiopharm® 150mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Roxithromycin-ratiopharm® 300mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Roxithromycin STADA® 150 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH

-

Roxithromycin STADA® 300 mg Filmtabletten

STADAPHARM GmbH