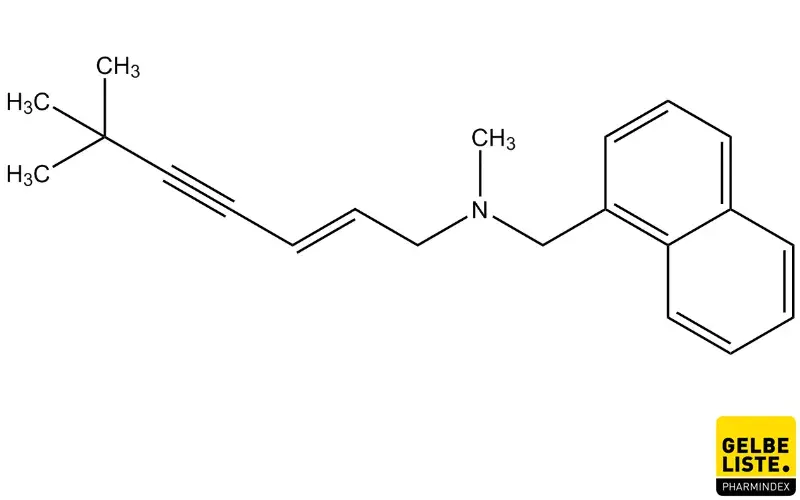

Terbinafin

Terbinafin ist ein Breitband-Antimykotikum aus der Gruppe der Allylamine, das den Aufbau der Pilzmembran hemmt. Der Wirkstoff wird sowohl lokal als auch systemisch zu Behandlung von Hautmykosen, insbesondere der Füße und Nägel angewendet.

Terbinafin: Übersicht

Anwendung

Terbinafin ist ein synthetisches Antimykotikum, das angewendet wird bei Infektionen der Haut, die durch Dermatophyten, Hefen oder andere Pilze (Pityrosporum orbiculare, Malassezia furfur) verursacht werden.

Zu den Indikationsgebieten der ab einem Alter von 12 Jahren zugelassenen, topisch anzuwendenden Präparate zählen:

- Fußpilz (Tinea pedis)

- Hautpilzerkrankungen an den Oberschenkeln und am Körper (Tinea corporis)

- Hautpilzerkrankungen in der Leistengegend (Tinea cruris)

- Hautcandidosen

- Kleienpilzflechte (Pityriasis versicolor)

Die systemische Gabe erfolgt bei Erwachsenen für folgende Indikationen:

- Dermatophyten-Infektionen der Finger- und Zehennägel, bei Mischinfektionen mit Hefen ist ein Behandlungsversuch möglich

- Schwere therapieresistente Pilzinfektionen der Füße und des Körpers durch Dermatophyten, die durch eine äußerliche Therapie nicht behandelbar sind

Anwendungsart

Die topische Anwendung von Terbinafin erfolgt als Creme, Gel, Spray, Lösung, Paste oder Puder während für eine systemische Therapie Tabletten eingenommen werden. Häufig erfolgen topische und systemische Anwendung parallel, da sich die Kombination als günstiger und effektiver herausgestellt hat.

Wirkmechanismus

Terbinafin zählt unter den Antimykotika zu den Allylaminen und ist ein Hemmstoff der Ergosterolbiosynthese. Das Ergosterol der Pilze ist vergleichbar mit dem menschlichen Cholesterol. Es dient der Festigkeit sowie Permeabilität der Zellmembran und unterstützt membranständige Enzyme. Terbinafin hemmt nichtkompetitiv das Enzym Squalen-Epoxidase, das in einem frühen Schritt der Ergosterolbiosynthese die Umwandlung von Squalen in Lanosterol katalysiert. Das entsprechende Enzym des Menschen wird erst in extrem hohen Konzentrationen gehemmt. Als Folgen der Enzymhemmung kommt es zum Ergosterolmangel und Akkumulation des toxischen Zwischenprodukts Squalen. Durch die veränderte Lipidzusammensetzung wird die Membran der Pilze durchlässig, essentielle Zellbestandteile treten aus und die Zellen sterben letztendlich ab. Zudem scheint Terbinafin einen Einfluss auf mitochondriale Enzyme zu haben, sodass es zu einem toxischen Anstieg der Hydrogenperoxid-Konzentration kommt.

Terbinafin besitzt zwar in vitro ein breites Wirkspektrum, zeigt sich systemisch jedoch vor allem gegen Dermatophyten wirksam. Die Anhäufung des toxischen Squalens wirkt auf Dermatophyten und Schimmelpilze fungizid, während die Wirkung gegen Hefen je nach Spezies fungizid oder fungistatisch ist. Weiterhin wurden antibakterielle und antientzündliche Eigenschaften festgestellt.

Pharmakokinetik

Resorption

Bei der topischen Applikation beträgt die systemische Bioverfügbarkeit von Terbinafin etwa 5%.

Nach oraler Aufnahme werden mehr als 70 % des Wirkstoffs aus dem Interstitium absorbiert. Terbinafin unterliegt dabei einem hohen First-Pass-Effekt, der durch den Transport über Chylomikronen teilweise umgangen wird. Die systemische Bioverfügbarkeit beträgt daher etwa 50 %. Nach circa 1,5 Stunden werden maximale Plasmaspiegel erreicht, der Steady State tritt nach etwa 28 Tagen ein.

Verteilung

Etwa 7 Tage nach einer einwöchigen topischen Anwendung können noch fungizide Konzentrationen von Terbinafin im Stratum corneum nachgewiesen werden.

Nach oraler Gabe wird Terbinafin zu 99% an Plasmaproteine gebunden. Die terminale Halbwertszeit beträgt 11 bis 17 Stunden. Der Wirkstoff reichert sich im lipophilen Stratum corneum an, wird aber auch ins Sebum sezerniert. Hierdurch finden sich hohe Konzentrationen in Haarfollikeln, Haaren und talgreicher Haut. Weiterhin gibt es Hinweise auf eine Akkumulation in den Nagelplatten.

Metabolismus

Terbinafin wird über mindestens 7 verschiedene Cytochrom-P450-Enzyme (insbesondere CYP3A4 und CYP2C9) rasch zu inaktiven Metaboliten abgebaut.

Elimination

Die Elimination von Terbinafin erfolgt vor allem renal. Bei der Gabe von Mehrfachdosen konnte eine triphasische Elimination mit einer Halbwertszeit von 16,5 Tagen beobachtet werden.

Die Clearance des Antimykotikums ist bei Patienten mit Leber- oder Nierenfunktionsstörungen um bis zu 50% reduziert.

Dosierung

Zubereitungen zur lokalen Anwendung enthalten meist 1% des Wirkstoffs und werden ein- bis zweimal täglich aufgetragen. Der Anwendungszeitraum kann je nach Infektion zwischen ein und vier Wochen liegen, dabei sollte das Arzneimittel über das Abklingen der Symptome hinaus angewendet werden, um Rezidive durch Pilzsporen zu vermeiden. Eine Ausnahme bildet die 1 %-ige Terbinafin-Lösung zur einmaligen Anwendung, da diese in hoher Konzentration auch gegen ruhende Keime wirksam ist.

Die Tabletten werden einmal täglich unzerkaut mit ausreichend Wasser eingenommen und enthalten üblicherweise 281,3 mg Terbinafinhydrochlorid, das entspricht 250 mg Terbinafin. Die Einnahme sollte dabei jeden Tag zur gleichen Zeit erfolgen. Ein Einfluss der Nahrung besteht nicht. Die systemische Therapie wird in der Regel über zwei bis sechs Wochen durchgeführt, je nach Art, Ausdehnung und Schwere der Pilzinfektion kann sie auch länger als sechs Monate nötig sein.

Die Dosierung muss bei älteren Patienten in der Regel nicht angepasst werden, allerdings sollten Nieren- und Leberfunktion berücksichtigt werden.

Bei der zusätzlichen Einnahme von Arzneimitteln, die den Metabolismus von Terbinafin fördern oder solchen, die ihn durch Hemmung von CYP-Enzymen vermindern, sollte die systemische Dosis von Terbinafin angepasst werden.

Nebenwirkungen

Bei der lokalen Anwendung von Terbinafin kommt es häufig zu schuppender Haut und Juckreiz. Diese Nebenwirkung muss von Überempfindlichkeitsreaktionen abgegrenzt werden.

Folgende Nebenwirkungen können bei der systemischen Anwendung von Terbinafin häufig (≥ 1/100 bis < 1/10) bis sehr häufig (≥ 1/10) auftreten:

- Allergische Hautreaktionen (Ausschlag, Urtikaria)

- Verminderter Appetit

- Gastrointestinale Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Dyspepsie, Durchfall

- Kopfschmerzen

- Myalgien, Arthralgien

- Geschmacksstörungen und Geschmacksverlust, diese sind in der Regel innerhalb von 15 Wochen nach Absetzen reversibel, in Einzelfällen erst nach bis zu zwei Jahren

- Müdigkeit

- Depressive Verstimmungen

- Störungen des Sehvermögens

Wechselwirkungen

Terbinafin ist ein starker CYP2D6-Inhibitor, weshalb folgende Wechselwirkungen auftreten können:

- Wirkungsverstärkung von Substraten wie bestimmten Trizyklischen Antidepressiva, Selektiven-Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, MAO-Hemmern Typ B, Antiarrhythmika, Betablockern und Dextrometorphan

- Wirkungsabschwächung von Codein durch verminderte Aktivierung zum aktiven Morphin

Terbinafin verstärkt weiterhin die Wirkung von Coffein und schwächt die Wirkung von Ciclosporin ab.

Durch Medikamente, die in den Metabolismus von Terbinafin eingreifen, werden die Plasmaspiegel des Antimykotikums beeinflusst. CYP-Induktoren wie Rifampicin erhöhen die Plasma-Clearance von Terbinafin um 100 % und führen so zur starken Wirkungsabschwächung. CYP3A4- und CYP2C9-Hemmer wie Ketoconazol, Fluconazol, Cimetidin und Amiodaron vermindern den Abbau von Terbinafin.

Kontraindikation

Die topische Anwendung von Terbinafin ist bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff kontraindiziert.

Bei der systemischen Applikation bestehen zusätzlich folgende Kontraindikationen:

- Chronische und akute Lebererkrankungen

- Nagelveränderungen durch eine primär bakterielle Infektion

- Aufgrund mangelnder Erfahrungswerte: Nierenfunktionsstörungen, Alkoholismus

Schwangerschaft/Stillzeit

Derzeit liegen keine klinischen Erfahrungen zur Anwendung von Terbinafin in der Schwangerschaft vor. Im Tierversuch konnte kein Hinweis auf Embryotoxizität oder Teratogenität beobachtet werden. Daher wird die Anwendung von Terbinafin in der Schwangerschaft nur bei absoluter Notwendigkeit empfohlen.

Stillzeit

Terbinafin geht in die Muttermilch über. Bei topischer Applikation ist die systemische Bioverfügbarkeit allerdings sehr gering. Terbinafin sollte in der Stillzeit nur angewendet werden, wenn der Nutzen für die Mutter das Risiko für den Säugling rechtfertigt.

Verkehrstüchtigkeit

Es ist kein Einfluss von Terbinafin auf die Verkehrstüchtigkeit bekannt. Es sollte jedoch bedacht werden, dass Terbinafin unter Umständen bei systemischer Gabe zu Schwindel führen kann.

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Anwendungshinweise

Vor der Anwendung von topischen Präparten mit Terbinafin sollten die befallenen Hautstellen und die Hände gründlich gereinigt und gut abgetrocknet werden. Die Zubereitung wird dünn aufgetragen und leicht eingerieben. Nach der Anwendung sind die Hände nochmals gründlich zu waschen. Bei intertriginösen Infektionen sollte die behandelten Stellen vor allem nachts mit einem Gazestreifen abgedeckt werden. Terbinafin soll regelmäßig angewendet und die Therapie aufgrund des Rezidiv-Risikos nicht vorzeitig beendet werden. Der Kontakt mit den Augen sowie Säuglingen und Kleinkindern ist zu vermeiden. Wenn nach zwei Wochen keine Besserung der Beschwerden eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Behandlung im Genital- oder Analbereich kann es wegen der Hilfsstoffe in den Lokaltherapeutika (Stearate) bei Kondomen aus Latex zur Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit kommen.

Im Gegensatz zu lokaler Therapie ist Terbinafin systemisch nicht bei Hefen wirksam, daher sollte vor Behandlungsbeginn die Pilzkultur bestimmt werden. Bei Mischinfektionen mit Hefen kann ein Behandlungsversuch unternommen werden. Dieser sollte allerdings nur bei sichtbarem Ansprechen innerhalb der ersten zwei bis drei Behandlungswochen fortgeführt werden.

Bei der oralen Behandlung von Onchomykosen mit Terbinafin wird der optimale klinische Effekt erst einige Monate nach der Behandlung sichtbar, da gesunde Nägel einige Zeit für das Nachwasen benötigen. Geringes Nagelwachstum (unter 1 mm/Monat) während der ersten 12 Behandlungswochen ist ein Indiz für die Notwendigkeit einer längeren Therapiedauer.

Terbinafin kann lebertoxisch wirken. Daher sollten die Leberfunktionswerte vor der systemischen Behandlung bestimmt und überwacht werden. Weiterhin sollten die Patienten auf Anzeichen für eine Leberschädigung wie länger anhaltende Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Müdigkeit, Erbrechen, Schmerzen im oberen Magen-Darm-Trakt, Ikterus, dunklen Urin und blassen Stuhl hingewiesen werden.

Alternativen

Aus der Gruppe der Allylamine kann neben Terbinafin auch der Wirkstoff Naftifin als topisches Antimykotikum zur Behandlung von Nagelpilz und diversen Hautmykosen eingesetzt werden. Allerdings kann Naftifin nicht systemisch angewendet werden.

Wirkstoff-Informationen

- Geisslinger, Menzel, Gundermann, Hinz, Ruth (2020) Mutschler Arzneimittelwirkungen, 11. Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- Steinhilber, Schubert-Zsilavecz, Roth (2010) Medizinische Chemie, 2. Auflage, Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart

- Neubeck (2019) Evidenzbasierte Selbstmedikation, 4. Auflage, Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart

- GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG. Fachinformation: Lamisil Creme 10 mg/g (03/2019)

- Novartis Pharma GmbH. Fachinformation: Lamisil® 250 mg Tabletten (07/2019)

- AbZ-Pharma GmbH. Fachinformation: Terbinafin AbZ 10 mg/g Creme (10/2016)

- AbZ-Pharma GmbH. Fachinformation: Terbinafin AbZ 250 mg Tabletten (06/2020)

-

Dermatin® 250 mg Tabletten

Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH

-

Fungizid-ratiopharm® EXTRA Creme

ratiopharm GmbH

-

Lamisil 250 mg docpharm Tabletten

Docpharm GmbH

-

Lamisil® 250 mg Tabletten

Novartis Pharma GmbH

-

Lamisil Creme 10 mg/g

Karo Healthcare AB

-

Lamisil Once, 1 % Lösung zur Anwendung auf der Haut

Karo Healthcare AB

-

Lamisil Spray, 1 % Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

Karo Healthcare AB

-

Terbiderm® 250 mg, Tabletten

Dermapharm AG

-

Terbiderm® Creme, 10 mg/g Creme

Dermapharm AG

-

Terbiderm® Gel, 10 mg/g für Erwachsene

Dermapharm AG

-

Terbiderm® Spray, 10 mg/g für Erwachsene

Dermapharm AG

-

TerbiGalen® 250 mg Tabletten

GALENpharma GmbH

-

Terbinafin - 1 A Pharma® 125 mg Tabletten

1 A Pharma GmbH

-

Terbinafin - 1 A Pharma® 250 mg Tabletten

1 A Pharma GmbH

-

Terbinafin - 1 A Pharma® Nagellack gegen Nagelpilz 78,22 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack

1 A Pharma GmbH

-

Terbinafin AbZ 10 mg/g Creme

AbZ-Pharma GmbH

-

Terbinafin AbZ 250 mg Tabletten

AbZ-Pharma GmbH

-

Terbinafin AL 250 mg Tabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Terbinafin Aurobindo 250 mg Tabletten

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

-

Terbinafin Heumann 250 mg Tabletten

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Terbinafin Heumann Heunet 250 mg Tabletten

Heunet Pharma GmbH

-

Terbinafin PUREN 250 mg Tabletten

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

-

Terbinafin-ratiopharm® 250 mg Tabletten

ratiopharm GmbH

-

Terbinafin Schollmed gegen Fußpilz 10 mg/g Creme

Scholl's Wellness Company GmbH

-

Terbinafinhydrochlorid AL 10 mg/g Creme

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Terbinafinhydrochlorid STADA® 10mg/g Creme

STADA Consumer Health Deutschland GmbH