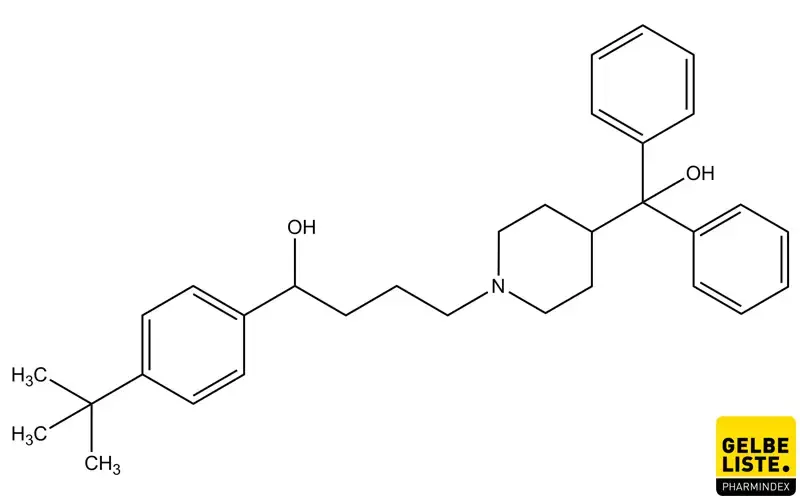

Terfenadin

Terfenadin ist ein H1-Rezeptor-Antagonist, dessen Struktur der von Astemizol und Haloperidol ähnelt und der zur Behandlung allergischer Symptome angewendet werden kann. Der aktive Metabolit von Terfenadin ist Fexofenadin. Aufgrund kardialer Nebenwirkungen und besser verträglicher Alternativen wird Terfenadin heute fast nicht mehr angewendet.

Terfenadin: Übersicht

Anwendung

Terfenadin ist ein H1-Antihistaminikum, das zur Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit saisonaler allergischer Rhinitis und Konjunktivitis, bei angioneurotischen Ödemen und allergischen Hautreaktionen angewendet werden kann.

Am 10. Februar 1997 forderte Frankreich den CHMP auf eine Stellungnahme dazu abzugeben, ob für Terfenadin ein ungünstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis in Bezug auf sein arrhythmogenes Potenzial und kardiale Nebenwirkungen bestehe. Das Gutachten sollte das globale Sicherheitsprofil von Terfenadin im Vergleich zu bestehenden alternativen nicht sedierenden Antihistaminika berücksichtigen, die für die gleichen Indikationen in der Europäischen Union erhältlich sind. Der CPMP prüfte auf seinen Sitzungen vom 17. bis 19. November 1997 und vom 23. bis 25. Februar 1998 die durch die Befassung aufgeworfenen Fragen.

Der Ausschuss gelangte auf der Grundlage der Informationen zu dem Schluss, dass in Bezug auf die Sicherheit von Terfenadin aufgrund seines arrhythmogenen Potenzial und schwerwiegender kardialer Nebenwirkungen die Sicherheit von Terfenadin nur dann als akzeptabel angesehen werden kann, wenn der Wirkstoff nur nach sehr strenger Indikationsstellung verwendet wird.

Wirkmechanismus

Die pharmakologische Wirkung von Terfenadin wird durch seinen aktiven Metaboliten Carboxy-Terfenadin erzielt. Dieser konkurriert mit Histamin um die Bindung an H1-Rezeptorbindestellen.

Bei allergischen Überempfindlichkeitsreaktionen interagiert ein Allergen mit Oberflächen-IgE-Antikörpern auf Mastzellen und Basophilen und vernetzt diese. Sobald das Allergen Immunglobulin E vernetzt, kommt es zur Zelldegranulation und der Freisetzung von Histamin aus der Mastzelle oder den Basophilen. Freigesetztes Histamin reagiert schließlich über Histaminrezeptoren und erzeugt Pruritus, Vasodilatation, Hypotonie, Hitzewallungen, Kopfschmerzen, Bradykardie, Bronchokonstriktion, Erhöhung der Gefäßpermeabilität und Potenzierung von Schmerzen.

H1-Antihistaminika unterdrücken diese Wirkungen, wirken jedoch effektiv nur dann, wenn sie vor dem Kontakt mit dem Allergen eingenommen werden.

Kardiale Wirkung

Terfenadin ist ein potenter Inhibitor mehrerer kardialer Kaliumkanäle. Bei Tieren und Menschen ist die Wirkung von Terfenadin auf QTc dosisabhängig. Bei Herzpatienten ist der Effekt stärker ausgeprägt. Nach gleichzeitiger Gabe von Terfenadin mit Grapefruitsaft, Azol-Antimykotika und Makrolid-Antibiotika wurde eine statistisch signifikante Verlängerung von QTc beobachtet.

Terfenadin wird schnell in Metaboliten umgewandelt, die offensichtlich die Dauer des Aktionspotentials nicht beeinflussen. Eine Überdosierung oder Missachtung von Kontraindikationen kann jedoch zu erhöhten Plasmaspiegeln und daraus resultierender Kardiotoxizität führen.

Pharmakokinetik

Resorption und Metabolisierung

- Terfenadin wird schnell resorbiert und durchläuft nach oraler Verabreichung eine fast vollständige First-Pass-Biotransformation in zwei Metaboliten, die durch das Enzym CYP 3A4 gebildet werden.

- Der Carboxy-Terfenadin-Metabolit (Fexofenadin) ist aktiv, der andere (N-dealkyliertes Terfenadin) ist inaktiv.

- Als Folge dieser umfangreichen Biotransformation gelangt weniger als 1% des nicht metabolisierten Terfenadins in den systemischen Kreislauf.

Elimination

- Die terminale Eliminationshalbwertszeit von Carboxyterfenadin beträgt etwa 20 Stunden.

- Nach Verabreichung einer Einzeldosis Terfenadin war die Plasmakinetik dieses aktiven Metaboliten bis zu 180 mg linear.

- Bei therapeutischen Dosen (60 mg zweimal täglich) werden mittlere maximale Plasmakonzentrationen im Steady State von 1,7 ng/ml für Terfenadin und 340 ng/ml für Carboxy-Terfenadin beobachtet. Letzteres wird zu einem Drittel mit dem Urin und zu zwei Dritteln mit den Fäzes ausgeschieden.

- Bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion können erhöhte Plasmaspiegel von Terfenadin und erniedrigte Konzentrationen von Carboxy-Terfenadin gefunden werden.

- Eine normale altersbedingte Abnahme der Nierenfunktion erfordert keine Dosisanpassung für Terfenadin.

- Bei Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion, insbesondere mit einer Kreatinin-Clearance unter 40 ml/Minute, ist eine Dosisreduktion um 50% ratsam.

Dosierung

Die Anfangsdosis beträgt 60 mg Terfenadin einmal täglich. Falls erforderlich kann die Dosis auf 120 mg erhöht werden. Die Einnahme kann als Einzeldosis oder verteilt auf 2 Dosen erfolgen.

Bei Patienten mit deutlich eingeschränkter Nierenfunktion ist eine Dosisreduktion um 50% erforderlich.

Nebenwirkungen

Terfenadin kann in seltenen Fällen zu einer Verlängerung der QT-Zeit führen. Darunter auch schwerwiegende, potenziell lebensbedrohliche ventrikuläre Tachyarrhythmien, z.B. schwere ventrikuläre Tachykardie, Torsades de pointes, Kammerflimmern und Herzstillstand. Frühsymptome können Palpitationen sein, Hypotension, Schwindel, Synkopen und Krampfanfälle Folgeerscheinungen.

Wechselwirkungen

Folgende Verbindungen hemmen den Abbau von Terfenadin in der Leber und können deshalb zu einer Konzentrationserhöhung von Terfenadin führen:

- Antimykotisch/antimikrobiell wirkende Azole wie z.B. Miconazol, Ketoconazol und Itraconazol (einschließlich topischer Antimykotika)

- Makrolid-Antibiotika wie z.B. Erythromycin, Clarithromycin, Josamycin und Troleandomycin (einschließlich topischer Makrolid-Antibiotika),

- Mibefradil dihydrochlorid

- Zileuton

- SSRI (Fluvoxamin, Fluoxetin, Nefazodon, Paroxetin, Citalopram)

- HIV-Protease-Inhibitoren (Indinavir, Ritonavir, Saquinavir, Nelfinavir)

- Grapefruitsaft

Darüber hinaus können andere potenziell arrhythmogenen Medikamenten, zu pharmakodynamischen Interaktionen mit Terfenadin führen wie z. B.:

- andere Antihistaminika, die das QT-Intervall verlängern

- Antiarrhythmika, insbesondere der Klasse I und III

- Bepridil

- Trimethoprim

- Sparfloxacin

- Cisaprid

- trizyklische Antidepressiva

- Antipsychotika

- Lithium

- Probucol

- Pentamidin,

- Halofantrin.

Arzneimittel, die bekanntermaßen eine Elektrolytstörung induzieren, können ebenfalls eine QT-Verlängerung verursachen und so mit Terfenadin interagieren.

Dazu gehören:

- Diuretika und Laxanzien

- unphysiologisch hohe Dosen von Steroidhormonen mit mineralocorticoider Wirkung (z.B. systemische Anwendung von Fludrocortison).

Kontraindikationen

Terfenadin darf nicht angewendet werden bei:

- bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

- deutlich eingeschränkte Leberfunktion (z.B. bei Patienten mit Ikterus, Hepatitis,

- Zirrhose),

- gleichzeitiger Behandlung mit antimykotisch/antimikrobiell wirkenden Azolen (einschließlich topischer Antimykotika)

- gleichzeitige Behandlung mit Makrolid-Antibiotika (einschließlich topischer Makrolid-Antibiotika)

- gleichzeitige Behandlung mit Mibefradildihydrochlorid

- gleichzeitige Behandlung mit anderen Arzneimitteln, von denen bekannt ist, dass sie den Metabolismus von Terfenadin in der Leber hemmen.

- Grapefruitsaft

Darüber hinaus ist Terbinafin bei Patienten mit bekannter QT-Verlängerung kontraindiziert (korrigierte QT-Zeit, QTC >440 ms), z.B. bei angeborenem QT-Syndrom oder bei Umständen, die zu einer QT-Verlängerung führen können, wie z.B.:

- klinisch relevante Bradykardie

- anamnestisch bekannte symptomatische Arrhythmien

- alle anderen klinisch relevanten Herzerkrankungen

- gleichzeitige Behandlung mit Antiarrhythmika der Klassen I oder III

- gleichzeitige Behandlung mit anderen Arzneimitteln, von denen bekannt ist,

- dass sie das QT-Intervall verlängern

- Elektrolytstörungen, insbesondere Hypokaliämie oder Hypomagnesiämie, und medizinische Umstände oder Behandlungen mit Arzneimitteln, die solche Störungen induzieren können. Dies umfasst auch Anorexie, Erbrechen und Diarrhö

Schwangerschaft

Für Terfenadin wurden keine Anzeichen von Teratogenität in Reproduktionsstudien an Tieren beobachtet. Trotz allem soll der Wirkstoff nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden, außer wenn nach ärztlicher Einschätzung der erwartete Nutzen das mögliche Risiko überwiegt.

Stillzeit

Der Carboxylsäure-Metabolit (Fexofenadin) ist in der menschlichen Muttermilch nach Verabreichung von Terfenadin nachweisbar, weshalb während der Anwendung von Terfenadin nicht gestillt werden sollte.

Verkehrstüchtigkeit

Da es unter Anwendung von Terfenadin zu Benommenheit kommen kann, sollten Patienten ihre individuelle Reaktion überprüfen, bevor sie Auto fahren.

Anwendungshinweise

Arzneimittel, von denen bekannt ist, dass sie entweder den Terfenadin-Metabolismus signifikant hemmen (durch CYP3A4-Hemmung) oder das QT-Intervall verlängern, sollen nicht zusammen mit Terfenadin angewendet werden.

Erhöhte Terfenadin-Konzentrationen können QT-Intervallverlängerungen mit dem Risiko lebensbedrohlicher ventrikulärer Tachyarrhythmien (wie z.B. schwere ventrikuläre Tachykardie, Torsades de pointes und Kammerflimmern) hervorrufen. Erhöhte Terfenadin-Konzentrationen können durch Überdosierung, deutlich eingeschränkte Leberfunktion oder gleichzeitige

Anwendung von CYP3A4-Inhibitoren hervorgerufen werden.

Terfenadin muss abgesetzt werden, sobald Symptome wie Palpitationen, Schwindel, Synkopen oder Krampfanfälle auftreten und der Patient auf QT-Verlängerung und Arrhythmien untersucht werden.

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Alternativen

H1-Rezeptor-Antagonisten der ersten Generation:

H1-Rezeptor-Antagonisten der zweiten Generation: