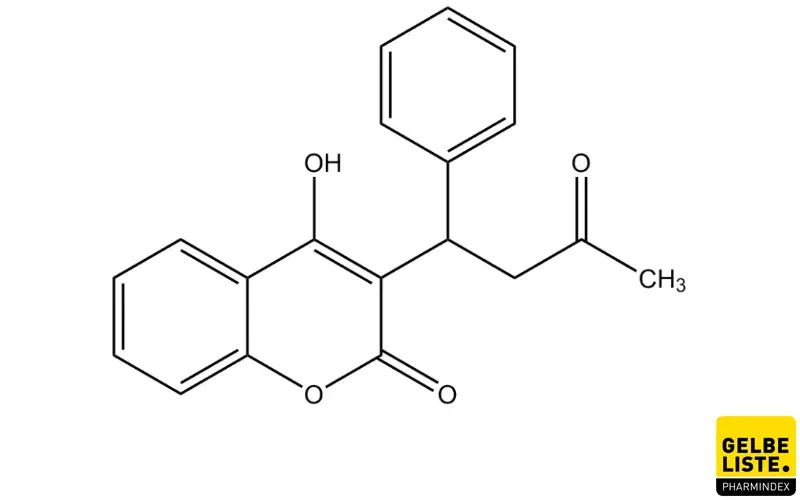

Warfarin

Die weltweit am häufigsten verschriebenen oralen Antikoagulanzien sind die Vitamin-K-Antagonisten wie Warfarin. Warfarin ist ein gerinnungshemmender Wirkstoff, der zur Behandlung und Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen angewendet wird. Warfarin besitzt eine signifikante Variabilität der Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Individuen und ein schmales therapeutisches Fenster.

Warfarin: Übersicht

Anwendung

Vitamin-K-Antagonisten wie Warfarin werden zur Pophylaxe und Therapie thromboembolischer Erkrankungen angewendet wie bspw. bei der Langzeitbehandlung des Herzinfarktes, wenn ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Komplikationen gegeben ist.

Ziel der Therapie ist es, die Gerinnungsfähigkeit des Blutes langfristig herabzusetzen und so Thrombosen entgegenzuwirken.

Wirkmechanismus

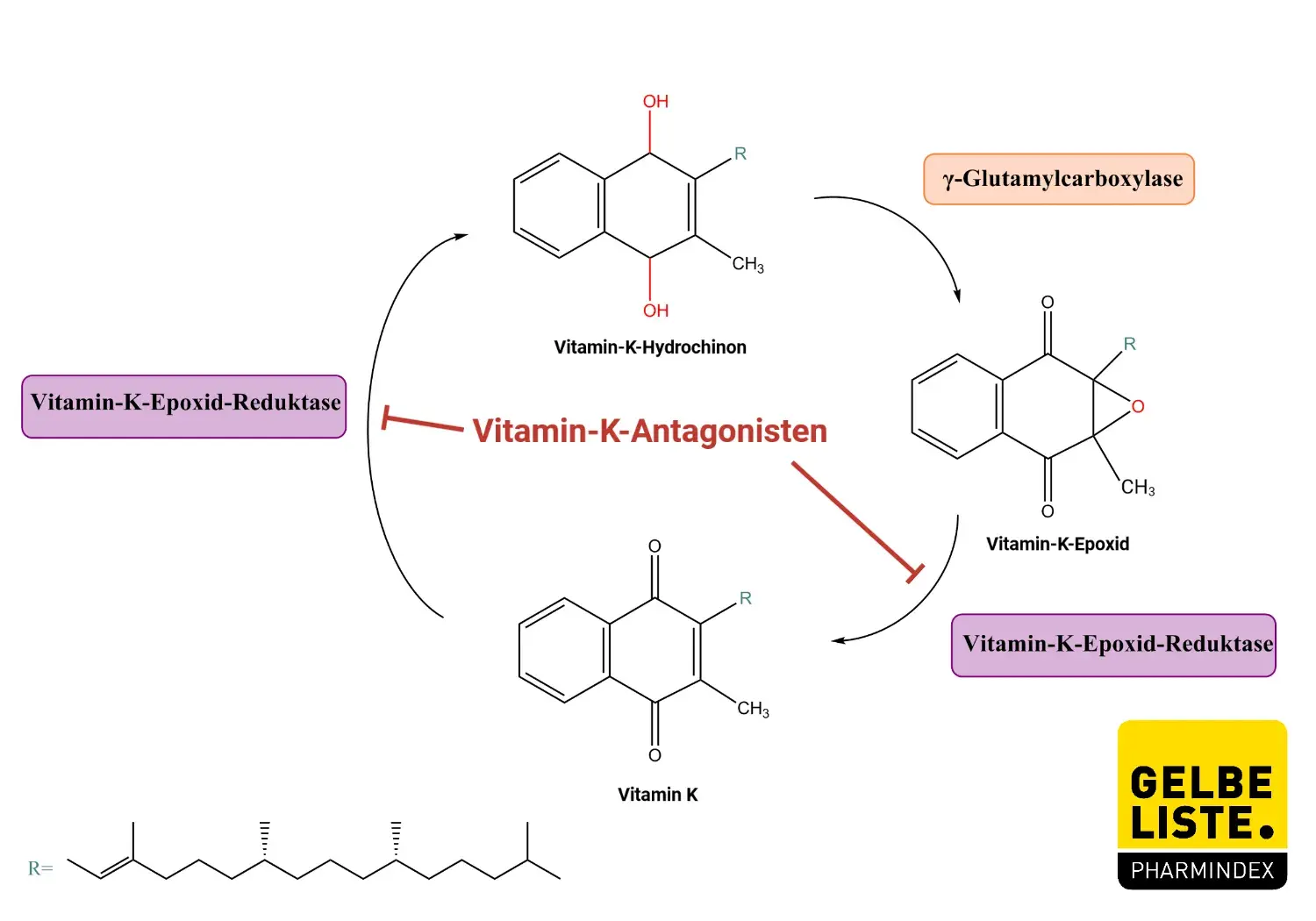

Warfarin greift in den Vitamin-K-Stoffwechsel ein, indem sie die beiden Enzyme Vitamin-K-Epoxid-Reduktase und die Vitamin-K-Chinon-Reduktase hemmt. Vitamin K wird benötigt, um die Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X sowie das Protein C an ihren Glutamatresten zu gamma-carboxylieren. Erst dann werden diese Faktoren aktiviert und können mit Ca2+ interagieren, ein notwendiger Schritt, um die sekundäre Hämostase zu durchlaufen.

Werden beide Enzyme nun durch Vitamin-K-Antagonisten gehemmt, kann Vitamin K nicht mehr zu seiner aktiven Form reduziert werden. Der Vitamin-K-Epoxid-Spiegel steigt, ebenso der Spiegel unvollständiger Vorstufen der Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X sowie Protein C. Dadurch wird die sekundäre Hämostase unterbrochen.

Pharmakokinetik

Warfarin ist ein racemisches Gemisch, das zu gleichen Teilen aus S (–)- und R (+)-Warfarin besteht. Die Enantiomere unterscheiden sich hinsichtlich der gerinnungshemmenden Wirksamkeit, der Pharmakokinetik und ihrer Arzneimittelwechselwirkungen. S(–)-Warfarin besitzt eine etwa zwei- bis fünffach höhere blutgerinnungshemmende Aktivität als R (+)-Warfarin.

Resorption

- Warfarin wird nahezu vollständig im Magen-Darm-Trakt resorbiert.

- Maximalkonzentrationen werden im Allgemeinen innerhalb der ersten 4 Stunden erreicht.

Verteilung

- Die Plasmaeiweißbindung beträgt etwa 99%.

- Das Verteilungsvolumen liegt bei 0,12 l/kg und entspricht etwa demjenigen des Albumins.

- Die therapeutische Plasmakonzentration, die aber ein unzuverlässiger Indikator ist, liegt zwischen 0,8 und 3,0 mg/l.

- Konzentrationen im Plasma des Ungeborenen entsprechen den mütterlichen Werten.

- Warfarin wurde in der Muttermilch nicht gefunden.

Metabolisierung und Elimination

- Die Elimination von Warfarin erfolgt zum überwiegenden Teil durch Metabolismus durch mikrosomale Leberenzyme (Cytochrom P-450) durch Ringhydroxylierung sowie Reduktion der Seitenkette zu den entsprechenden diastereomeren Alkoholen.

- Ein nicht genau definierter Anteil wird biliär ausgeschieden (wahrscheinlich in Form von Glukuronsäurekonjugaten) und durchläuft einen enterohepatischen Kreislauf.

- Die Plasmahalbwertszeit beträgt ca. 35 – 45 Stunden.

- Die Abbauprodukte sind weitgehend gerinnungsinaktiv.

- Die im Urin unverändert ausgeschiedene Arzneimittelmenge ist gering (< 10% der Dosis).

- Warfarin besitzt eine niedrige hepatische Extraktionsrate und eine geringe hepatische Clearance (< 5 ml/min).

Dosierung

Die Dosierung von Warfarin richtet sich nach der Prothrombinzeit (PT), die als International Normalized Ratio (INR) angegeben wird. Die erste Bestimmung sollte vor Beginn der Behandlung erfolgen. Angestrebt wird ein wirksamer Bereich je nach Art der vorliegenden Erkrankung von 2,0 – 4,0 INR, das entspricht etwa einem Thrombotest von 8 – 15% der Norm. Die Überwachung der Therapie sollte bevorzugt anhand der INR-Werte erfolgen.

Nebenwirkungen

Aufgrund seiner antikoagulatorischen Wirksamkeit kann Warfarin Blutungen verursachen. Diese können in nahezu allen Organen auftreten und unter Umständen tödlich verlaufen. Dabei variieren die klinischen Anzeichen, körperlichen Symptome und der Schweregrad der Störung in Abhängigkeit sowohl vom Ort des Auftretens als auch vom Ausmaß der Blutung. Hämorrhagische Komplikationen können sich äußern in Form von:

- Paralyse

- Parästhesie

- Kopfschmerzen

- Schmerzen in Brust, Magen, Gelenken oder Muskulatur

- Schwindel

- Kurzatmigkeit

- Atem- und Schluckbeschwerden

- unklare Schwellungen

- Schwäche

- Hypotonie

- unklarer Schock

Weitere häufige Nebenwirkungen sind:

- Anämie

- Hypotonie

- Synkope

- Netzhautblutungen

- Mikrohämaturie

- Ausschlag

- Pruritus

- Hautblutungen

- Hämatome nach Verletzungen

- Zahnfleischbluten

- Kopfschmerzen

- Erschöpfung

- Asthenie

- Schwindel

- Ödeme

- Gelenk- und Muskelschmerzen (durch Einblutungen)

Wechselwirkungen

Es gibt zahlreiche Verbindungen, die mit Warfarin interagieren. Es empfiehlt sich deshalb für eine vollständige Interaktionsliste die Fachinformation heranzuziehen.

Im Allgemeinen sollen folgende Wechselwirkungen bei der Anwendung von Warfarin beachtet werden:

- Die meisten Arzneimittelwechselwirkungen, die Warfarin betreffen, beinhaltet die Hemmung der Expression und/oder Aktivität von CYP450-Enzymen, die am Metabolismus von Warfarin beteiligt sind (CYP2C9 für das S-Enantiomer und CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 für das R-Enantiomer von Warfarin). Wechselwirkungen, von denen das S-Enantiomer betroffen ist, können einen größeren Einfluss auf die Wirkung haben, da die Aktivität (antikoagulierende Wirkung) des S-Enantiomers 2- bis 5-mal größer ist als die des R-Enantiomers. Die gleichzeitige Anwendung von Medikamenten, die CYP2C9 induzieren (z. B. Rifampicin und Phenobarbital), führt zu einer erhöhten Clearance von Warfarin und damit zu einer geringeren Antikoagulation.

- Jedes Medikament, das die Gerinnungsfähigkeit beeinflusst, wie andere Antikoagulanzien, Thrombozytenaggregationshemmer, nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAIDs) und selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), erhöhen das Blutungsrisiko.

- Darüber hinaus bilden Antibiotika (Metronidazol, Trimethoprim-Sulfamethoxazol, Ciprofloxacin) und Antimykotika (z. B. Fluconazol, Miconazol) eine der häufigsten Wirkstoffklassen, die mit Warfarin interagieren. Einige Vertreter greifen aufgrund der CYP-Hemmung direkt in den Metabolismus von Warfarin ein.

- Eine weitere wichtige Wechselwirkung besteht mit Amiodaron, das die Wirkung von Warfarin über zwei verschiedene Mechanismen verstärken kann. Zum einen kann Amiodaron den Metabolismus von Warfarin durch CYP-Hemmung verringern und zum anderen bei längerem Gebrauch die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen. Bei einer Erhöhung der Schilddrüsenfunktion besteht die Möglichkeit eines INR-Anstiegs, aufgrund eines erhöhten Katabolismus von Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren.

- Auch Cimetidin kann den INR erhöhen, indem es den Metabolismus von R-Warfarin hemmt.

- Die gleichzeitige Anwendung von Salicylaten mit Warfarin kann zu einem erhöhten Blutungsrisiko führen, da Salicylate die Blutplättchenaggregation hemmen, zu einer Magenreizung führen und die Konzentration an freiem Warfarin erhöhen, da Salicylate eine höhere Affinität zu Proteinbindungsstellen haben.

- Obwohl der Mechanismus noch nicht vollständig geklärt ist, stehen Fibrinsäurederivate in Zusammenhang mit der Potenzierung der Wirkung von Warfarin.

- Phenytoin kann zu einem Anstieg oder Abfall des INR führen. Nach Beginn der Behandlung mit Phenytoin kann den INR aufgrund der Verdrängung von Warfarin von den Proteinbindungsstellen ansteigen. Die Langzeitanwendung von Phenytoin zusammen mit Warfarin kann die INR verringern, da es ein CYP-Induktor ist.

- Patienten, die mit Warfarin behandelt werden, sollten keinen Alkohol konsumieren, da das Trinken von Alkohol den Metabolismus von Warfarin hemmt. Chronischer Alkoholkonsum kann Leberenzyme induzieren und zu einer niedrigeren INR führen. Darüber hinaus stellt andauernder Alkoholkonsum ein Risiko von Magen-Darm-Blutungen dar, die das Antikoagulationsmanagement erschweren.

- Die Resorption von Warfarin wird durch die gleichzeitige Anwendung von Cholestyramin und Sucralfat reduziert.

- Substanzen oder Medikamente, die um Proteinbindungsstellen konkurrieren (z. B. Ibuprofen, Chinidin, Fenofibrat, Losartan, Valsartan, Amlodipin, Felodipin, Sulfinpyrazon, Phenylbutazon und der Hauptmetabolit von Chloralhydrat) verdrängen Warfarin und potenzieren die gerinnungshemmende Wirkung von Antikoagulanzien.

- Da pflanzliche Präparate nur begrenzt standardisiert sind, ist es schwierig nachzuweisen, wann klinisch signifikante Wechselwirkungen zwischen Pflanzenextrakten mit Warfarin bestehen. Amerikanischer Ginseng (Panax quinquefolium) hat in einer kleinen randomisierten, kontrollierten Studie zu einer Abnahme des INR bei Personen geführt, die gleichzeitig Warfarin einnahmen. Grüner Tee wurde aufgrund seiner hohen Menge an Vitamin K mit der Hemmung der Wirkung von Warfarin und der Verringerung des INR in Verbindung gebracht. Rotwurzel-Salbei (Salvia miltiorrhiza) besitzt eine Antithrombin-III-ähnliche Aktivität und hemmt die Blutgerinnung. Johanniskraut (Hypericum perforatum) kann in den Metabolismus von Warfarin eingreifen.

- Mehrere Statine werden durch CYP3A4- und CYP2C9-Isoenzyme metabolisiert. Bei gleichzeitiger Anwendung von Fluvastatin, Lovastatin, Simvastatin oder Atorvastatin können INR-Werte erhöht sein.

- HIV-positive Patienten benötigen häufig eine Antikoagulationstherapie, da sie ein erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolien oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Da mehrere der antiretroviralen Wirkstoffe (z. B. Nevirapin, Efavirenz, Saquinavir und Ritonavir) CYP-Enzyme hemmen oder induzieren kann die Warfarin-Exposition erhöht oder erniedrigt sein.

Die folgenden körpereigenen Faktoren können die Antikoagulationswirkung verstärken:

- Fehlerhafte Blutzusammensetzung

- Hereditäre Cumarin-Überempfindlichkeit

- Krebs

- Vaskuläre Kollagenerkrankung

- Stauungsherzinsuffizienz

- Diarrhoe

- Erhöhte Temperatur

- Lebererkrankungen (Infektionen, Hepatitis, Gelbsucht)

- Schilddrüsenüberfunktion

- Schlechter Allgemeinzustand

- Steatorrhoe

- Vitamin K-Mangel

Folgenden körpereigene Faktoren können zu einer verminderten Antikoagulanzienwirkungführen:

- Ödeme

- Hereditäre Cumarin-Resistenz

- Hyperlipidämie

- Schilddrüsenunterfunktion

- Nephrotisches Syndrom

Kontraindikationen

Warfarin darf nicht angewendet werden bei:

- Überempfindlichkeit gegenüber Warfarin

- Mangelnder Compliance (Patienten, bei denen aufgrund unterschiedlichster Ursachen (z. B. Demenz, Alkoholismus, Psychosen) eine regelmäßige Arzneimitteleinnahme nicht gewährleistet werden kann)

- Bekanntem Krampfleiden

- Schwangerschaft (Ausnahme: absolute Indikation zur Antikoagulation bei lebensbedrohlicher Heparin-Unverträglichkeit)

- Abortus imminens, Placenta praevia, Eklampsie, Präeklampsie

- Patienten deren Gefahr einer Blutung größer eingeschätzt wird als der zu erwartende klinische Nutzen (Patienten mit Störungen der Hämatopoese, vorbestehende Gerinnungsdefekte, Leberparenchymerkrankungen, manifeste Niereninsuffizienz mit Urämie, schwere Thrombozytopenie)

- Kürzlicher oder geplanter Untersuchung des Zentralnervensystems, chirurgischen Eingriffen am ZNS oder am Auge

- Großen offenen Wunden als Folge traumatischer Untersuchungen bzw. chirurgischer Eingriffen

- Vorausgegangenen urologischen Untersuchungen solange Makrohämaturie besteht

- Floriden Ulzera oder anderen lokalen Veränderungen mit erhöhtem Risiko für Blutungen im Magen-Darm-Trakt, in den Harnwegen oder den Atemwegen

- Zerebrovaskulärer Blutung oder Apoplexie; zerebralem Aneurysma und anderen Gefäßmalformationen, Aortendissektion, fortgeschrittener Arteriosklerose, Perikarditis mit und ohne Perikarderguss

- Bakterieller Endokarditis

- ZNS-Trauma (Untersuchungen eingeschlossen), Retinopathie mit Blutungsrisiko

- fixierter und behandlungsrefraktärer arterieller Hypertonie (> 200/105 mmHg)

- Kavernöser Lungentuberkulose

- Spinalen Punktionen und andere diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen mit der Möglichkeit unkontrollierbarer Blutungen; rückenmarksnahe Regionalanästhesien

Schwangerschaft

Die Anwendung von Warfarin ist in der Schwangerschaft kontraindiziert. Warfarin passiert die Plazentaschranke, weshalb lebensbedrohliche fetale Hämorrhagien und Spontanaborte möglich sind. Außerdem ist die Anwendung während der Schwangerschaft mit dem potenziellen Risiko kindlicher Missbildungen behaftet (fetales Warfarin-Syndrom). Neben dem Warfarin-Syndrom treten sowohl nach Exposition im 1. Trimester als auch im 2. und/oder 3. Trimester ZNS-Defekte vermehrt auf. So sind z. B. mehrere Fälle von Dandy-Walker-Syndrom mit nachgewiesenem oder vermutetem Fehlen des Corpus callosum, Mikroenzephalie und Atrophie des Sehnervs beschrieben.

Nur im Fall einer lebensbedrohlichen Heparinunverträglichkeit darf eine Therapie mit Warfarin in der Schwangerschaft nach umfassender und kritischer Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen.

Stillzeit

Warfarin geht in nicht wirksamer Form in die Muttermilch über. Effekte an Frühgeborenen sind nicht untersucht worden. Sicherheitshalber sollte dem Säugling in den ersten vier Wochen Vitamin K verabreicht werden.

Verkehrstüchtigkeit

Warfarin hat keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Beim Fahren eines Fahrzeuges oder Bedienen von Maschinen sollte jedoch berücksichtigt werden, dass während der Behandlung Schwindel auftreten kann.

Anwendungshinweise

- Die gerinnungshemmende Wirkung von Warfarin setzt mit einer Latenz von ca. 2 – 4 Tagen ein. Aus diesem Grund sollte die Einleitung der Warfarintherapie mit der Anwendung von Heparin überlappen.

- Nach Absetzen der Therapie dauert es ca. 4 – 5 Tage bis zur Normalisierung der Gerinnungswerte. Die Patienten sollen einen Ausweis mit sich führen, dass sie mit einem Antikoagulans behandelt werden.

- Eine regelmäßige Kontrolle der Wirkung von Warfarin durch Bestimmung des INR oder einen anderen adäquaten Test ist unerlässlich.

- Bei invasiven diagnostischen Eingriffen ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis zwischen Blutungsrisiko und Rethrombose abzuwägen.

- Intramuskuläre (i.m.)-Injektionen dürfen unter Warfarintherapie aufgrund der Gefahr einer massiven Einblutung in die Muskulatur nicht erfolgen.

- Der Patient soll keine freiverkäuflichen Arzneimittel ohne ärztlichen Rat anwenden.

- Nach Traumen (z. B. infolge eines Unfalls) besteht erhöhte Blutungsgefahr. Der Patient sollte jede Tätigkeit oder Sport unterlassen, die zu traumatischen Verletzungen führen können.

- Der Gehalt an Vitamin K in Lebensmitteln kann die Wirkung von Warfarin beeinflussen. Patienten sollen eine normale bilanzierte Diät, die einen gleichbleibenden Gehalt an Vitamin K enthält, einhalten. Drastische Änderungen im Diätverhalten wie zum Beispiel das Essen von großen Mengen an grünem Blattgemüse oder großen Mengen an Preiselbeeren sind zu vermeiden.

Alternativen

Folgende Wirkstoffe gehören zu den Vitamin-K-Antagonisten:

Als Alternativen zur Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten stehen folgende Substanzen bzw. Substanzklassen zur Verfügung:

- Antithrombin-III-Aktivatoren wie Heparine (Kurzzeittherapie) oder synthetische Pentasaccharide

- Thrombin-Inhibitoren wie Hirudine, Argatroban oder Dabigatranetexilat (NOAKs)

- Direkte Faktor Xa-Inhibitoren wie Rivaroxaban, Apixaban oder Edoxaban (NOAKs)

Wirkstoff-Informationen

- Medizinische Chemie; Dieter Steinhilber, Manfred Schubert-Zsilavecz, Hermann J. Roth

- Mutschler Arzneimittelwirkungen, Pharmakologie – Klinische Pharmakologie – Toxikologie, Begründet von Ernst Mutschler, 11. Auflage 2020, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- Fachinformation Coumadin

- Crader MF, Johns T, Arnold JK. Warfarin Drug Interactions. [Updated 2021 Jul 19]. In: StatPearls

- Di Minno, Alessandro, et al. "Old and new oral anticoagulants: food, herbal medicines and drug interactions." Blood reviews 31.4 (2017): 193-203.