Flupirtin

Flupirtin ist ein Wirkstoff der zentral wirkenden nicht-opioiden Analgetika. Flupirtin ist momentan (Stand Juni 2018) in Deutschland nicht auf dem Markt. Nach der Empfehlung des Pharmakovigilanz-Ausschuss (PRAC) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung zu widerrufen (Februar 2018), haben Anbieter ihre Präparate vom Markt genommen. Der Widerruf erfolgte in Deutschland im April 2018.

Flupirtin: Übersicht

Anwendung

Flupirtin ist ein zentral wirkendes nicht-opioides Analgetikum und wird zur Behandlung akuter Schmerzen bei Erwachsenen eingesetzt. Es darf nur angewendet werden, wenn eine Behandlung mit anderen Schmerzmitteln (z.B. nicht-steroidalen Antirheumatika oder schwachen Opioiden) kontraindiziert ist.

Wirkmechanismus

Flupirtin ist der Prototyp der Substanzklasse SNEPCO (Selective NEuronal Potassium Channel Opener).

Flupirtin aktiviert G-Protein gekoppelte einwärts gleichrichtende K+-Kanäle der Nervenzelle. Durch den Ausstrom von K+ kommt es zur Stabilisierung des Ruhemembranpotentials, die Aktivierung der Nervenzellmembran wird herabgesetzt. Dadurch wird indirekt die Aktivierung von NMDA-Rezeptoren gehemmt, da der Mg2+-Block des NMDA-Rezeptors erst bei Depolarisation der Zellmembran aufgehoben wird (indirekter NMDA-Rezeptorantagonismus). Daraus resultieren drei Hauptwirkungen:

Analgetische Wirkung

Der indirekte NMDA-Antagonismus von Flupirtin schützt die Neuronen vor einem Einstrom von Ca2+. Die sensibilisierende Wirkung des intrazellulären Ca2+-Anstieges wird so abgepuffert. Damit wird bei neuronaler Erregung die Weiterleitung aufsteigender nozizeptiver Impulse gehemmt.

Muskelentspannende Wirkung

Hier kommt eine verbesserte Aufnahme von Ca2+ in die Mitochondrien hinzu. Durch eine damit verbundene Hemmung der Erregungsüberleitung an Motoneurone und entsprechende Wirkungen an Interneuronen kommt es zu muskelrelaxierenden Wirkungen. Dabei handelt es sich nicht um eine generelle muskelrelaxierende (muskelerschlaffende) Wirkung, sondern primär um eine entspannende Wirkung.

Beeinflussung von Chronifizierungsprozessen

Chronifizierungsprozesse sind durch die Plastizität neuronaler Funktionen verursacht. Diese bewirkt durch Induktion intrazellulärer Prozesse einen Mechanismus („wind up"), der zu einer Antwort-verstärkung nachfolgend eintreffender Impulse führt. Die NMDA-Rezeptoren sind für die Auslösung dieser Veränderungen (Genexpression) von besonderer Bedeutung. Ihre indirekte Blockade durch Flupirtin bewirkt eine Unterdrückung. Der klinisch entsprechenden Schmerzchronifizierung wird dadurch entgegengewirkt bzw. bei bestehender Chronifizierung wird durch die Stabilisierung des Membranpotentials eine Förderung der „Löschung" des Schmerzgedächtnisses und damit eine Verminderung der Schmerzempfindlichkeit bewirkt.

Pharmakokinetik

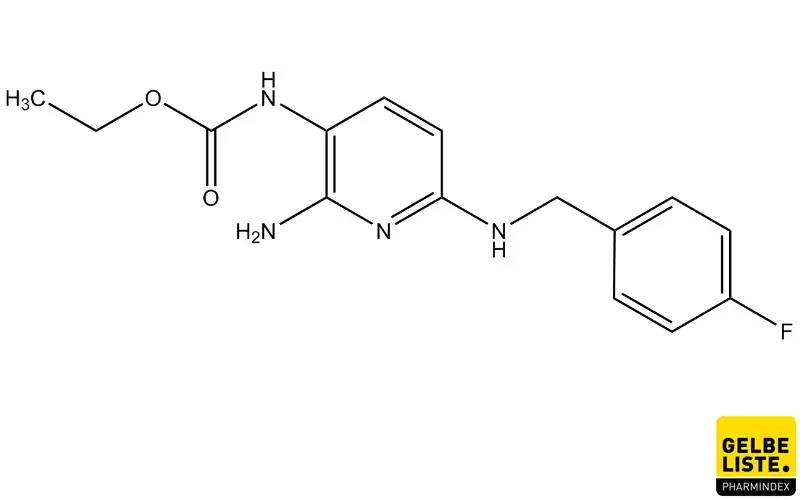

Nach oraler Gabe wird Flupirtin zu etwa 90% aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert und nach rektaler Applikation zu 90%. Es wird größtenteils in der Leber metabolisiert. Bei der Metabolisierung entsteht unter anderem ein aktiver Metabolit M1 (2-Amino-3-acetamino-6-[4-fluor]-benzylaminopyridin), der etwa ein Viertel der analgetischen Wirksamkeit von Flupirtin besitzt und somit an der Wirkung von Flupirtin beteiligt ist.

Der größte Teil der Dosis (69%) wird renal ausgeschieden. Etwa ein Viertel davon ist die unveränderte Muttersubstanz und ein Viertel ist der Metabolit M1. Ein geringer Teil der Dosis wird auch mit der Galle und dem Stuhl ausgeschieden.

Die Plasmahalbwertszeit liegt mit ca. 7 Stunden (bzw. 10 Stunden für die Summe aus Muttersubstanz und Metabolit M1) in einem für Analgetika günstigen Bereich. Die Plasmaspiegel verhalten sich nach Verabreichung von Flupirtin im Bereich 50 - 300 mg dosisproportional. Bei älteren Patienten wurde nach wiederholter Gabe eine verlängerte Halbwertszeit beobachtet.

Nebenwirkungen

Im Folgenden sind die Nebenwirkungen von Flupirtin nach ihrer Häufigkeit aufgelistet:

Sehr häufig:

- Müdigkeit, insbesondere zu Therapiebeginn

- Erhöhung der Transaminasen.

Häufig:

- Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Depression, Unruhe und Nervosität

- Schwindel, Tremor, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Mundtrockenheit

- Sodbrennen, Übelkeit/Erbrechen, Magenbeschwerden, Verstopfung, Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen.

Gelegentlich:

- Allergische Reaktionen, erhöhte Körpertemperatur

- Verwirrtheit

- Sehstörungen

- Ausschlag, Urtikaria, Juckreiz.

Sehr selten:

- Chronische Leber- und Gallenerkrankungen, ikterisch oder anikterisch, mit oder ohne cholestatischen Einschlag

Nebenwirkungen mit unbekannter Häufigkeit:

- Arzneimittelabhängigkeit

- Hepatitis, Leberversagen.

Wechselwirkungen

Flupirtin kann die Wirkung von Alkohol und Medikamenten, die muskelentspannende oder sedierende Eigenschaften aufweisen, verstärken.

Die hohe Eiweißbindung von Flupirtin kann zu einer Verdrängung anderer gleichzeitig verabreichter stark eiweißgebundener Arzneimittel aus der Proteinbindung führen. Entsprechende in vitro-Untersuchungen wurden mit Diazepam, Warfarin, Acetylsalicylsäure, Benzylpenicillin, Digitoxin, Glibenclamid, Propranolol und Clonidin durchgeführt. Für Warfarin und Diazepam erreichte die Verdrängung aus der Albuminbindung ein Ausmaß, dass bei gleichzeitiger Gabe von Flupirtin eine Wirkverstärkung dieser Pharmaka nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb wurde empfohlen, bei gleichzeitiger Behandlung mit Flupirtin und Cumarinderivaten den Quickwert häufiger zu kontrollieren, um einen möglichen Effekt auszuschließen oder ggf. die Cumarindosis zu reduzieren. Für andere gerinnungshemmende Arzneimitteln (Acetylsalicylsäure o.a.) liegen keine Hinweise auf Interaktionen vor.

Die gleichzeitige Anwendung anderer leberschädigender Arzneimitteln muss vermieden werden.

Bei einer Behandlung mit Flupirtin zusammen mit anderen Arzneimitteln, die auch überwiegend über die Leber abgebaut werden, sollte eine frühzeitige und regelmäßige Kontrolle der Leberenzymwerte erfolgen. Eine Kombination von Flupirtin mit Paracetamol- und Carbamazepinhaltigen Arzneimitteln sollte vermieden werden.

Kontraindikation

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen sonstigen Bestandteil der entsprechenden Arzneizubereitung

- Risiko einer hepatischen Enzephalopathie und Patienten mit Cholestase

- Myasthenia gravis

- Lebererkrankungen oder Alkoholabusus.

Die gleichzeitige Anwendung von Flupirtin mit anderen leberschädigenden Arzneimitteln muss vermieden werden.

Patienten mit kürzlich überwundenem oder aktiv bestehendem Tinnitus sollten nicht mit Flupirtin behandelt werden.

Schwangerschaft/Stillzeit

Hinreichende Daten für die Anwendung in der Schwangerschaft liegen nicht vor und das potentielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Flupirtin sollte in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Flupirtin geht in geringem Prozentsatz in die Muttermilch über. Daher sollte es in der Stillzeit nicht angewendet werden. Ist eine Behandlung während der Stillzeit erforderlich, muss abgestillt werden.

Verkehrstüchtigkeit

Der Wirkstoff kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen verändern. Patienten, die sich nach Einnahme von Flupirtin schläfrig oder schwindlig fühlen, sollten weder aktiv am Straßenverkehr teilnehmen noch Maschinen bedienen. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.