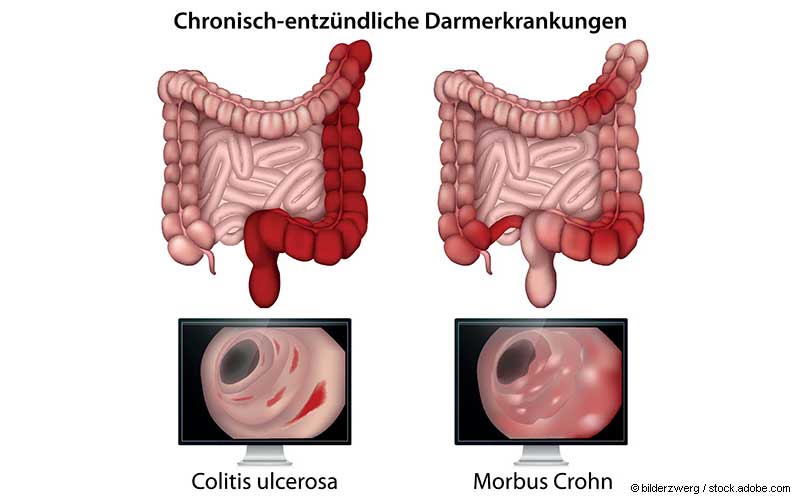

Warum sich chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) entwickeln, ist noch nicht vollständig geklärt. Einige Risikofaktoren sind jedoch bekannt wie eine genetische Veranlagung oder ein bereits bestehendes Reizdarmsyndrom (Irritative Bowel Syndrome= IBS). Haben IBS-Patienten bereits Schleimhautentzündungen und Veränderungen in der mikrobiellen Zusammensetzung des Darms, geht man von einer prä-inflammatorischen Darmerkrankung (Prä-CED, auch Prä- IBD= Inflammatory Bowel Disease) aus.

Triggerfaktor Ernährung

Zudem kommt Triggerfaktoren bei der Entwicklung von CED eine wesentliche Bedeutung zu. Doch welche sind dies? Licht ins Dunkel bringt eine aktuelle Studie aus Kalifornien. Die Wissenschaftler befragten 43 gesunde Erwachsene und 49 Patienten mit einem Reizdarmsyndrom zu ihren Medikamenten und ihren Ernährungsgewohnheiten. Außerdem gaben die Studienteilnehmer Stuhlproben ab. Dabei wiesen 19 der Reizdarmpatienten erhöhte Calprotectin-Werte im Stuhl auf – ein Wert, der darauf hindeutet, dass bereits eine prä-entzündlichen Darmerkrankung vorliegt.

Antibiotika steigern das Prä-CED Risiko um das Vierfache

Bei den Daten zu den Ernährungsgewohnheiten ergab sich, dass die Teilnehmer, die sich fettreich ernährten, ein 2,8 Mal höheres Risiko für eine CED-Vorstufe hatten als die Probanden, die eher fettarm aßen.

Als weiterer Risikofaktor stellte sich die Einnahme von Antibiotika heraus. Hier war das Prä-CED-Risiko um fast das Vierfache gesteigert im Vergleich zu den Teilnehmern, die sich in der letzten Zeit keiner Antibiotika-Therapie unterzogen hatten.

Besonders fatal auf das CED-Risiko wirkt sich allerdings die Kombination aus: Fettes Essen und gleichzeitige Antibiotika-Einnahme erhöhte das Risiko für eine CED-Frühform um das 8,6-fache.

Fettes Essen stört die Mitochondrien der Darmmukosa

Um den Ursachen für diese Risiko-Steigerung auf den Grund zu gehen, untersuchten die Wissenschaftler die Wirkung von fetter Ernährung und Antibiotika bei Mäusen, genauer gesagt, die Auswirkungen dieser Kombination auf die Darmschleimhautzellen. Ergebnis: fettreiche Nahrung und Antibiotika legen quasi die Mitochondrien in der Zelle lahm. Damit kann die Zelle keinen Sauerstoff mehr verwerten, der überschüssige Sauerstoff tritt in das Darmlumen aus.

Mehr proinflammatorische Bakterien im Darm

Das hat Auswirkungen auf die Darmflora: Ein höherer Sauerstoffgehalt im Darm fördert bakterielle Ungleichgewichte und Entzündungen. Mit der Störung des Darmmilieus beginnt ein Teufelskreis: „Gute“ Bakterien, die eine sauerstoffarmes Milieu brauchen, werden durch sauerstofftolerantere, potenziell pathogene proinflammatorische Mikroben verdrängt. Dies wiederum führt zu einer Schleimhautentzündung, die ihrerseits die Prä-CED fördert.