Hintergrund

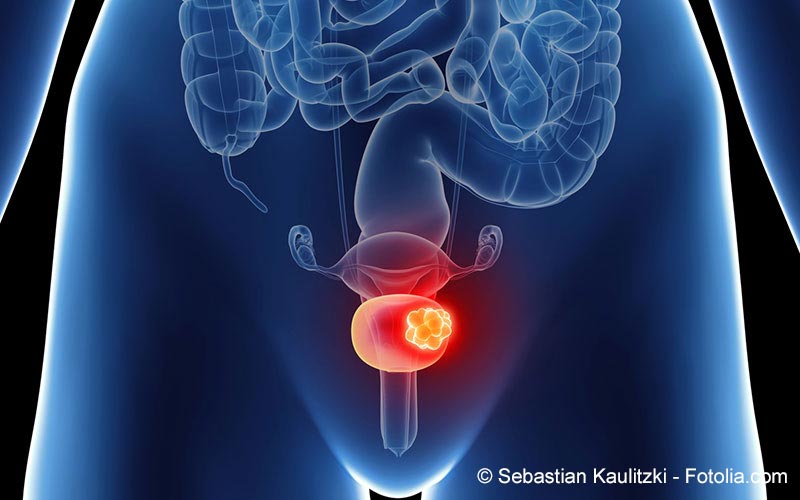

Blasenkrebs ist die zehnthäufigste Krebserkrankung weltweit und wird häufiger bei Männern als bei Frauen und mit den höchsten Inzidenzraten in Süd- und Westeuropa, sowie Nordamerika beobachtet. Obwohl es Leitlinien für das Management von Blasenkrebs in fortgeschrittenem Stadium oder mit histologischen Varianten gibt, liegen in einigen Bereichen nur begrenzte oder widersprüchliche Belege für geeignete Verfahren bei Diagnose, Behandlung und Nachsorge vor. Optimale Ansätze sind weiterhin umstritten.

Zielsetzung

Im Rahmen eines neuartigen Verfahrens sollten die Fachgesellschaften European Association of Urology (EAU) und European Association for Medical Oncology (ESMO) sowie eine große multidisziplinäre Expertengruppe mit Expertise im Management von Blasenkrebs koordiniert Konsensuserklärungen zu kontroversen Themen des Blasenkrebsmanagements erarbeiten.

Methodik

Ein Lenkungsausschuss aus 13 Experten der Fachgesellschaften entwickelte zunächst Vorschläge, die von 113 Experten in einer Delphi-Umfrage bewertet wurden.

Die Stellungnahmen wurden von Experten entsprechend ihrer fachlichen Meinung eingestuft: 1–3 (nicht einverstanden), 4–6 (nicht eindeutig), 7–9 (einverstanden). Der a priori-Konsens (Level-1-Konsens) wurde definiert als ≥70% Übereinstimmung und ≤15% Nichtübereinstimmung oder umgekehrt. In einer zweiten Delphi-Umfrage wurden Aussagen nur denjenigen Fachgruppen vorgelegt, die in Bezug auf die speziellen Aussagen eine angemessene Fachkompetenz nachweisen konnten (Level-2-Konsens).

Aussagen, die nicht zu einem Konsens führten, wurden überprüft und priorisiert. Die priorisierten Aussagen wurden vor der Abstimmung in einer Konsenskonferenz von einem Gremium aus 45 Experten überarbeitet.

Ergebnisse

Insgesamt wurden 116 Aussagen in die Delphi-Umfrage einbezogen. Von diesen erreichten 33 (28%) Aussagen einen Konsens der Stufe 1 und 49 (42%) Aussagen einen Konsens der Stufe 1 oder 2. Auf der Konsenskonferenz erzielten 22 von 27 (81%) Aussagen einen Konsens. Diese Konsenserklärungen bieten nun Orientierungshilfen für ein breites Themenspektrum. Dazu gehören: das Management von Erkrankungen mit histologischen Varianten, die Rolle und Einschränkungen prognostischer Biomarker bei der klinischen Entscheidungsfindung, Strategien zur Erhaltung der Blase, moderne Strahlentherapietechniken, das Management oligometastatischer Erkrankungen und die sich entwickelnde Rolle von Therapien mit Checkpoint-Inhibitoren bei metastasierender Erkrankung.

Folgende Empfehlungen heben die Autoren besonders hervor:

- Da histologische Varianten zunehmend erkannt und diagnostiziert werden, sind die Konsenserklärungen in diesem Bereich wichtig und bieten zusätzliche Leitlinien für das Management dieser Patientengruppe, wenn auch nicht für alle histologischen Varianten.

- Trotz der Empfehlungen der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) sind Marker für die klinische Entscheidungsfindung noch nicht ausreichend, einschließlich PD-L1(programmierter Zelltod-Ligand 1)-Status, (epi)genetischer Marker und einiger einfacher Serummessungen.

- Die trimodale Behandlung zur Erhaltung der Blase mit Radiochemotherapie gewinnt zunehmend an Konsens. Es ist eine multidisziplinäre Entscheidung und mehrere Sensitizer können eingesetzt werden. Moderne Strahlentherapietechniken werden befürwortet, Dosissteigerung und Brachytherapie hingegen nicht. Die Bedeutung der PLND (pelvic lymph node dissection, Dissektion der Beckenlymphknoten) bei der Radiochemotherapie bleibt unklar.

- In ausgewählten Fällen kann eine wenig metastasierte Erkrankung immer noch geheilt werden, abhängig von der Lokalisation und Anzahl der Metastasen sowie dem Intervall zwischen der Diagnose des Primärtumors und den Metastasen. Die Behandlung sollte einem multimodalen Ansatz folgen.

- Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) sind eine Option bei der Behandlung von metastasiertem Blasenkrebs bei PD-L1-positiven Patienten mit schlechtem Gesundheitszustand oder nach einer Chemotherapie auf Platinbasis. Bei Verwendung von ICI wurde bei Blasenkrebs keine Pseudoprogression nachgewiesen. Wenn unter ICI-Therapie eine Progression auftritt, sollte eine Chemotherapie in Betracht gezogen werden, anstatt eine weitere ICI anzuschließen.

- Die onkologische Nachsorge nach Zystektomie oder Blasenerhaltung sollte für fünf Jahre durchgeführt werden. Da die meisten Rezidive innerhalb von 18 bis 24 Monaten auftreten, sollte die Nachsorge in den ersten zwei Jahren intensiver ausfallen. Es sollten Thorax- und Abdomen-CT sowie bei Erhalt der Blase eine Zystoskopie/Zytologie vorgenommen werden.

Fazit

Im Rahmen des Projekts wurden 71 Konsenserklärungen erarbeitet. Diese sollen bestehende Leitlinien ergänzen und bieten weitere Orientierungshilfen zu kontroversen Themen des Managements von Blasenkrebs im fortgeschrittenen Stadium oder mit histologischen Varianten.

Die in diesem Projekt angewendete Methodik war neu und mit einigen Einschränkungen behaftet. Beispielsweise wurde vor der Delphi-Umfrage keine systematische Literaturrecherche durchgeführt, und die vorgeschlagenen Aussagen wurden auf der Grundlage der kollektiven Expertenmeinung der Mitglieder des Lenkungsausschusses zusammengestellt.

Für die Bewerter der Aussagen bestand die Herausforderung darin, alle vorgeschlagenen Aussagen ohne den breiteren klinischen Kontext einzustufen. Die Autoren gehen aber davon aus, dass durch dieses Vorgehen die Aussagen in ihrer Anwendbarkeit weniger eingeschränkt sind. Der behandelnde Arzt werde seine Vorgehensweise an den jeweiligen klinischen Kontext anpassen.