Hintergrund

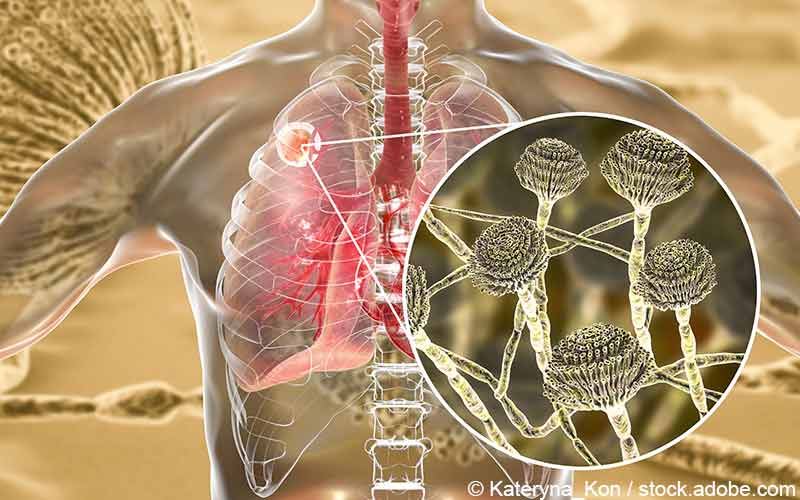

Sporen von Schimmelpilzen der Art Aspergillus kommen fast überall vor. Gesunde Menschen inhalieren täglich Schimmelpilzsporen, ohne eine Aspergillose zu entwickeln, weil ihr Immunsystem die Ansiedlung der Pilze in der Lunge verhindert. Bei geschwächtem Immunsystem können die Pilze die Lungen jedoch befallen und eine rasant verlaufende, invasive pulmonale Aspergillose mit einer Sterblichkeitsrate von über 60 % hervorrufen. Zu den Risikogruppen für die invasive pulmonale Aspergillose zählen immungeschwächte Personen oder Menschen unter immunsuppressiver Therapie nach Stammzell- und Organtransplantationen sowie Lungenerkrankungen. Zurzeit stellt die COVID-assoziierte pulmonale Aspergillose ein großes Problem dar. Schätzungen zufolge soll sie bei bis zu 30 % der intensivpflichtigen COVID-19-Patienten auftreten. [1,2]

Aufwändige und belastende Diagnostik

Bei einer invasiven pulmonalen Aspergillose ist eine frühe und eindeutige Diagnose wichtig für eine rechtzeitige Therapie. Ein ausreichend schneller und spezifischer Nachweis der invasiven Mykose durch Aspergillus ist derzeit nicht möglich. Bislang müssen hochinvasive Techniken wie Lungenbiopsien oder broncho-alveoläre Lavages eigensetzt werden, um zu einer zuverlässigen Diagnose der invasiven pulmonalen Aspergillose zu kommen. Das gilt auch dann, wenn hochauflösende CT-Scans zur Verfügung stehen, denn die Scanbefunde sind zu unspezifisch und müssen mithilfe der invasiven Verfahren verifiziert werden. [3]

Belastung und Risiko für den Patienten

Die invasiven Techniken belasten die ohnehin geschwächten Patienten erheblich und können ihren Zustand verschlechtern. Aus diesem Grund werden manche Patienten auf Verdacht medikamentiert, bevor eine Diagnose gestellt oder gesichert werden kann. Die Therapie auf Verdacht hat jedoch das Potenzial, die Entwicklung von Azol-Resistenzen zu begünstigen. Aufgrund der aufwändigen und belastenden Diagnostik ist darüber hinaus die Kontrolle des Therapieerfolgs schwierig bis unmöglich.

Anti-Aspergillus-Antikörper

Mithilfe einer neuen Methode, die auf radioaktiv markierten Anti-Aspergillus-Antikörpern basiert, soll die Diagnostik der invasiven pulmonalen Aspergillose schneller, spezifischer und vor allem auch schonender werden. Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Tübingen haben gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen und dem College of Life & Environmental Sciences der Universität Exeter im Mausmodell das neue Verfahren untersucht und ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Diagnostik und Kontrolle des Therapieerfolgs

Der an der Universität Exter entwickelte Antikörper hJF5 wurde zur Erkennung von Aspergillus in der Lunge infizierter Tiere eingesetzt. Zur Diagnostik wurde hJF5 an einen Radiotracer gekoppelt und intravenös verabreicht. Mithilfe eines an der Universität Tübingen entwickelten Bildgebungsverfahren, das Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und Magnetresonanztomographie (MRT) kombiniert (PET/MR), wurden die Lungenregionen sichtbar gemacht, an die die radiomarkierten Anti-Aspergillus-Antikörper gebunden hatten. Die Ausbreitung des Pilzbefalls war anhand von Aufnahmen, die mit zeitlichen Abständen angefertigt worden waren, deutlich erkennbar. Die Wirkung des Antimykotikums Voriconazol konnte bei den Mausmodellen mit invasiver pulmonaler Aspergillose ebenfalls visualisiert werden.

Validierung der Ergebnisse

An der Universität Duisburg-Essen wurden die Ergebnisse der Bildgebung anschließend auf ihre Genauigkeit hin überprüft. Hierzu wurden die Lungen der Mäuse entnommen und mithilfe von 3D-Mikroskopie untersucht. Die Untersuchung zeigte, dass das neue Verfahren die Infektionsstellen genau lokalisierte und darüber hinaus eine quantitative Bewertung der Infektion ermöglichte.

Fazit

Der vielversprechende diagnostische Ansatz, der auch sein Potential als Instrument zu Therapieüberwachung gezeigt hat, soll nun auf die Klinik übertragen werden. „Wir gehen fest davon aus, dass die Leistung des neu entwickelten Radiotracers beim Menschen ähnlich sein wird und hoffen, dass in zukünftigen klinischen Studien ein positiver Einfluss auf die Überlebensfähigkeit bei weitaus geringerem Risiko und höherem Komfort für den Patienten gezeigt werden kann,“ erklärte Dr. Nicolas Beziere von der Abteilung Präklinische Bildgebung und Radiopharmazie des Uniklinikums Tübingen und Letztautor der Studie.