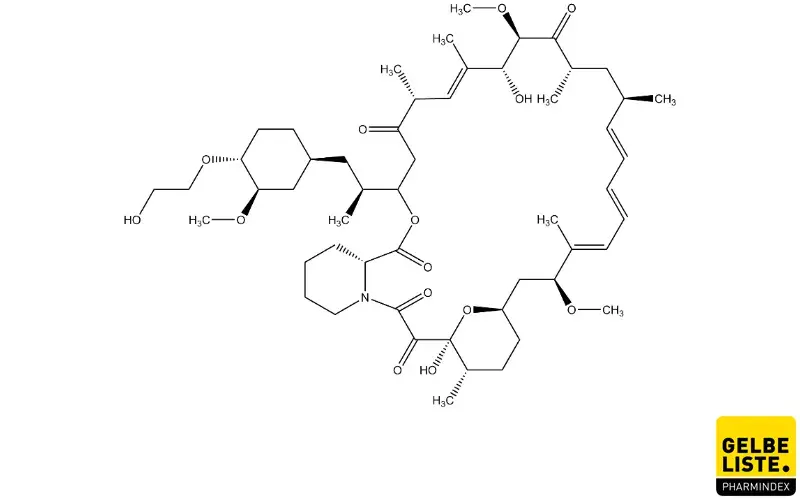

Everolimus

Everolimus ist ein selektiver Inhibitor der Serin-/Threonin-Kinase mTOR (mammalian Target of Rapamycin), deren Aktivität in einer Vielzahl von humanen Tumoren hochreguliert ist. Der oral verfügbare Wirkstoff wird bei verschiedenen Tumorarten und als Immunsuppressivum eingesetzt.

Everolimus: Übersicht

Anwendung

Je nach Dosierung ist der Wirkstoff Everolimus entweder in der Tumortherapie oder als Immunsuppressivum zur Prophylaxe von Transplantatabstoßungen nach allogener Organtransplantation indiziert.

Tumortherapie

- Hormonrezeptor-positives, fortgeschrittenes Mammakarzinom: Everolimus wird in Kombination mit Exemestan zur Therapie des Hormonrezeptor-positiven, HER2/neu-negativen, fortgeschrittenen Mammakarzinoms bei postmenopausalen Frauen ohne symptomatische viszerale Metastasierung angewendet, nachdem es zu einem Rezidiv oder einer Progression nach einem nicht-steroidalen Aromataseinhibitor gekommen ist.

- Neuroendokrine Tumoren pankreatischen Ursprungs: Everolimus ist zur Behandlung von inoperablen oder metastasierten, gut oder mäßig differenzierten neuroendokrinen Tumoren pankreatischen Ursprungs bei Erwachsenen mit progressiver Erkrankung indiziert.

- Neuroendokrine Tumoren mit Ursprung im Gastrointestinaltrakt oder in der Lunge: Everolimus ist zur Behandlung von inoperablen oder metastasierten, gut differenzierten (Grad 1 oder Grad 2) nicht-funktionellen neuroendokrinen Tumoren gastrointestinalen oder pulmonalen Ursprungs bei Erwachsenen mit progressiver Erkrankung indiziert.

- Nierenzellkarzinom: Everolimus ist zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom indiziert, bei denen es während oder nach einer gegen VEGF gerichteten Therapie zu einer Krankheitsprogression kommt.

Organtransplantation

- Nieren- und Herztransplantation: Everolimus ist indiziert zur Prophylaxe der Transplantatabstoßung nach allogener Nieren- oder Herztransplantation bei erwachsenen Patienten mit einem geringen bis mittelgradigen immunologischen Risiko und soll bei der Nieren- und Herztransplantation in Kombination mit Ciclosporin-Mikroemulsion und Kortikosteroiden eingesetzt werden.

- Lebertransplantation: Everolimus ist ebenfalls indiziert zur Prophylaxe der Transplantatabstoßung bei erwachsenen Patienten nach Lebertransplantation. Hierbei soll Everolimus in Kombination mit Tacrolimus und Kortikosteroiden eingesetzt werden.

Anwendungsart

Everolimus ist als Tablette in unterschiedlichen Dosierungen erhältlich:

Immunsuppression: 0,25/0,5/0,75/1,0 mg

Tumortherapie: 2,5/5/10 mg

Die Behandlung mit Everolimus sollte von einem Arzt eingeleitet und überwacht werden, der Erfahrung in der Anwendung von Krebstherapien bzw. immunsuppressiven Therapien nach Organtransplantationen besitzt.

Wirkmechanismus

Everolimus bindet an das zytoplasmatische Protein FKBP-12. Der daraus resultierende Everolimus-FKBP-12-Komplex inhibiert die Aktivität des mTOR-Komplex-1 (mTORC1). Der Komplex mTORC1, der unter anderem das eigentliche mTOR-Protein enthält, spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf Zellwachstum, -proliferation und -metabolismus. Die bekanntesten Targets des mTORC1 sind die Proteine S6K1 und 4EBP1, die jeweils eine bedeutende Funktion für die Translation haben. Die Aktivierung von mTORC1 durch beispielsweise Wachstumsfaktoren oder Aminosäuren führt zur:

- Phosphorylierung des Proteins S6K1 und dadurch zur Verstärkung der Translation.

- Phosphorylierung des Proteins 4EBP1, was dessen Dissoziation von eIF4E induziert und dadurch die Cap-abhängige Translation initiiert (hypophosphoryliertes 4EBP1 bindet und inhibiert eIF4E).

Eine Hemmung von mTORC1 durch Everolimus beeinflusst infolgedessen die Translation und Synthese von Proteinen, die an der Regulation des Zellzyklus, der Angiogenese und Glykolyse beteiligt sind.

S6K1 phosphoryliert vermutlich die Aktivierungsfunktion der Domäne 1 des Östrogenrezeptors, weshalb es zu einer ligandenunabhängigen Rezeptoraktivierung kommt, die durch Everolimus vermindert werden kann.

Zudem reduziert Everolimus die Spiegel des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF), der die Prozesse der Tumorangiogenese fördert. Everolimus ist insgesamt ein starker Wachstums- und Proliferationsinhibitor von Tumorzellen, Endothelzellen, Fibroblasten und blutgefäßassoziierten glatten Muskelzellen.

Der immunsuppressive Effekt von Everolimus wird durch Hemmung der IL-2-abhängigen Proliferation und damit einhergehend klonalen Expansion antigenaktivierter T-Zellen erreicht.

Pharmakokinetik

Resorption

- Nach oraler Einnahme treten Spitzenkonzentrationen nach etwa 1 Stunde auf.

- Die cmax ist zwischen 5 und 10 mg dosisproportional.

- Die gleichzeitige Einnahme mit einer fettreichen Mahlzeit vermindert die AUC und cmax, sodass z.B. bei der Einnahme von 10 mg Everolimus mit fettreicher Nahrung die AUC um 22% und die cmax um 54% abnimmt (Einnahme also immer mit oder immer ohne Nahrung, um Schwankungen zu minimieren).

- Der Steady state wird innerhalb von 2 Wochen erreicht.

Verteilung

- Ungefähr 20% der Gesamtblutkonzentration an Everolimus (bei 10 mg/Tag) befindet sich im Plasma von Krebspatienten.

- Die Plasmaproteinbindung bei Gesunden liegt bei etwa 74%.

- Das Verteilungsvolumen (Vd) bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren beträgt für das apparente zentrale Kompartiment 191 L und für das periphere Kompartiment 517 L.

Metabolismus (Biotransformation)

- Everolimus ist ein Substrat von CYP3A4 und P-gp.

- Es wurden 6 Hauptmetaboliten (3 monohydroxylierte Metaboliten, 2 hydrolytische, ringgeöffnete Produkte und 1 Phosphatidylcholin-Konjugat) im menschlichen Blut von Everolimus nachgewiesen, wobei Everolimus wahrscheinlich den Hauptteil zur gesamten pharmakologischen Aktivität beiträgt.

Elimination

- Die mittlere Eliminationshalbwertszeit von Everolimus beträgt etwa 30 Stunden.

Pharmakokinetik bei besonderen Patientenpopulationen

- Leberfunktionsstörung: Aufgrund einer erhöhten Everolimus-Exposition bei eingeschränkter Leberfunktion wird eine Dosisanpassung empfohlen.

- Nierenfunktionsstörung: Die Nierenfunktion hat keinen Einfluss auf die Pharmakokinetik von Everolimus, weshalb keine Dosisanpassung erforderlich ist.

- Bei älteren Patienten (≥ 65 Jahre) ist keine Dosisanpassung notwendig.

Dosierung

Tumortherapie

- Die empfohlene Tagesdosis beträgt 10 mg.

- Die Behandlung sollte fortgesetzt werden, solange ein klinischer Nutzen beobachtet wird oder bis inakzeptable Nebenwirkungen auftreten.

- Bei vergessener Dosis soll die Einnahme nicht nachgeholt werden, sondern die nächste vorgeschriebene Dosis wie gewohnt eingenommen werden.

- Wenn eine Dosisreduktion aufgrund bestimmter Nebenwirkungen notwendig ist, wird eine Dosis von mindestens 5 mg 1x täglich (nicht weniger) empfohlen.

- Bei eingeschränkter Leberfunktion wird je nach Schweregrad eine Dosisreduktion empfohlen (leicht = 7,5 mg, mittelschwer = 5 mg, schwer = maximal 2,5 mg 1x täglich).

Immunsuppression

- Nieren- oder Herztransplantation: 2x täglich 0,75 mg Everolimus in Kombination mit Ciclosporin, beginnend sobald wie möglich nach der Transplantation

- Lebertransplantation: 2x täglich 1,0 mg in Kombination mit Tacrolimus, beginnend mit einer Initialdosis ca. 4 Wochen nach der Transplantation

- Eine eventuell erforderliche Dosisanpassung ist abhängig vom erreichten Blutspiegel, der individuellen Verträglichkeit und dem individuellen Ansprechen sowie einer Änderung der Begleitmedikation und des klinischen Zustandes.

- Bei eingeschränkter Leberfunktion wird je nach Schweregrad eine Dosisreduktion empfohlen (leicht = ca. 2/3 der Normaldosis, mittelschwer = ca. 1/2 der Normaldosis, schwer = ca. 1/3 der Normaldosis).

Nebenwirkungen

Die häufigsten Nebenwirkungen, die unter der Therapie mit Everolimus auftreten können, sind unter anderem:

- Stomatitis

- Hautausschlag

- Fatigue

- Diarrhö

- Infektionen

- Übelkeit

- verringerter Appetit

- Anämie

- periphere Ödeme

- Hyperglykämie

- Gewichtsverlust

- Hypercholesterinämie

- Husten

- Kopfschmerzen

Aufgrund des immunsuppressiven Effektes von Everolimus kann es auch zu schwerwiegenden opportunistischen Infektionen (bakteriell, mykotisch, viral und durch Protozoen) sowie zur Sepsis kommen.

Wechselwirkungen

Da Everolimus Substrat von CYP3A4 sowie von P-gp ist, sind einige potenzielle Wechselwirkungen zu beachten, die eine Dosisanpassung erfordern können. Prinzipiell wird die gleichzeitige Anwendung starker CYP3A4-/P-gp-Inhibitoren wie Ketoconazol, Itraconazol, Clarithromycin oder Ritonavir nicht empfohlen. Gleiches gilt für starke CYP3A4-Induktoren wie Rifampicin.

- CYP3A4-Inhibitoren und/oder P-gp-Inhibitoren: Die Erhöhung der Blutkonzentration von Everolimus kann eine Dosisreduktion erfordern.

- CYP3A4-Induktoren und/oder P-gp-Induktoren: Die Erniedrigung der Blutkonzentration von Everolimus kann eine Dosiserhöhung erfordern.

- Everolimus kann als Substrat von CYP3A4 und P-gp die Pharmakokinetik anderer Arzneistoffe beeinflussen: Die gleichzeitige Einnahme einer oralen Midazolam-Dosis führt beispielsweise zu einer Erhöhung von cmax um 25% und der AUC um 30% bezogen auf Midazolam.

- ACE-Hemmer: Das Risiko für Angioödeme ist bei gleichzeitiger Anwendung von ACE-Hemmern erhöht.

- Impfungen: Die Immunreaktion auf Impfungen ist möglicherweise beeinträchtigt, wodurch diese weniger wirksam sein können (Lebendimpfstoffe sollten während der Behandlung mit Everolimus vermieden werden).

Kontraindikationen

Everolimus ist kontraindiziert bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels.

Schwangerschaft

Es liegen keine ausreichenden Daten für die Verwendung von Everolimus bei Schwangeren vor. Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität, einschließlich Embryo- und Fetotoxizität, gezeigt.

Das potenzielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Die Anwendung von Everolimus während der Schwangerschaft und bei gebärfähigen Frauen, die keine Verhütungsmethode anwenden, wird daher nicht empfohlen.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Everolimus beim Menschen in die Muttermilch übergeht. Im Tierexperiment gingen Everolimus und/oder seine Metaboliten jedoch leicht in die Milch laktierender Ratten über. Deshalb sollten Frauen, die Everolimus einnehmen, während der Behandlung und 2 Wochen nach Einnahme der letzten Dosis nicht stillen.

Verkehrstüchtigkeit

Everolimus kann einen geringen oder mäßigen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen haben. Patienten sind darauf hinzuweisen, bei der Teilnahme am Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen vorsichtig zu sein, wenn während der Behandlung mit Everolimus Ermüdung auftritt.

Anwendungshinweise

Nicht infektiöse Pneumonitis

- Bei der nicht infektiösen Pneumonitis handelt es sich um einen Klasseneffekt der Rapamycin-Derivate, einschließlich Everolimus.

- Fälle von nicht infektiöser Pneumonitis (einschließlich interstitieller Lungenerkrankung) wurden unter Everolimus häufig berichtet.

- Einige Krankheitsfälle waren schwerwiegend und verliefen vereinzelt tödlich.

- Die Diagnose einer nicht infektiösen Pneumonitis sollte bei Patienten in Betracht gezogen werden, die unspezifische respiratorische Anzeichen und Symptome wie Hypoxie, Pleuraerguss, Husten oder Dyspnoe zeigen, und bei welchen infektiöse, neoplastische oder andere nicht medizinische Ursachen durch entsprechende Untersuchungen ausgeschlossen wurden.

- Die Patienten sollten angewiesen werden, alle neu auftretenden oder sich verschlechternden respiratorischen Symptome unverzüglich zu melden.

Infektionen

- Everolimus hat immunsuppressive Eigenschaften und kann bei prädisponierten Patienten bakterielle, Pilz-, virale oder Protozoen-Infektionen, einschließlich Infektionen mit opportunistischen pathogenen Keimen, begünstigen.

- Lokale und systemische Infektionen, z.B. Pneumonie, andere bakterielle Infektionen, invasive Pilzinfektionen wie Aspergillose, Candidiasis oder virale Infektionen, einschließlich der Reaktivierung des Hepatitis-B-Virus, sind unter Einnahme von Everolimus beschrieben worden.

- Einige dieser Infektionen waren schwerwiegend (z.B. bis hin zu Sepsis, respiratorischer oder Leberinsuffizienz) und verliefen vereinzelt tödlich.

- Ärzte und Patienten sollten über das erhöhte Infektionsrisiko während einer Therapie mit Everolimus informiert sein.

- Vorbestehende Infektionen sollten angemessen behandelt und vollkommen abgeheilt sein, bevor die Behandlung mit Everolimus begonnen wird.

- Während der Einnahme von Everolimus ist aufmerksam auf Anzeichen einer Infektion zu achten.

- Wenn eine Infektion diagnostiziert wird, ist umgehend mit einer entsprechenden Behandlung zu beginnen und eine Unterbrechung oder Beendigung der Behandlung mit Everolimus zu erwägen.

- Wenn eine invasive systemische Pilzinfektion diagnostiziert wird, ist die Everolimus-Behandlung sofort und endgültig abzubrechen und der Patient mit einer entsprechenden antimykotischen Therapie zu behandeln.

Überempfindlichkeitsreaktionen

- Überempfindlichkeitsreaktionen, die sich durch Symptome wie Anaphylaxie, Atemnot, Hitzewallungen, Schmerzen in der Brust oder Angioödeme (z.B. Anschwellen der Atemwege oder der Zunge mit oder ohne Verschlechterung der Atemfunktion) äußern, aber nicht darauf beschränkt sind, wurden im Zusammenhang mit Everolimus beobachtet.

Gleichzeitige Anwendung von ACE-Hemmern:

- Bei Patienten, die gleichzeitig ACE-Hemmer (z.B. Ramipril) einnehmen, kann ein erhöhtes Risiko für Angioödeme (z.B. Anschwellen der Atemwege oder der Zunge mit oder ohne Verschlechterung der Atemfunktion) bestehen.

Stomatitis

- Stomatitis, einschließlich Mundulzerationen und oraler Mukositis, ist die am häufigsten berichtete Nebenwirkung unter Everolimus.

- Eine Stomatitis tritt meistens innerhalb der ersten 8 Behandlungswochen auf.

- Eine alkoholfreie, orale, kortikosteroidhaltige Lösung kann während der ersten 8 Behandlungswochen als Mundspülung gegeben werden, um die Häufigkeit und den Schweregrad einer Stomatitis zu verringern.

- Produkte, die Alkohol, Wasserstoffperoxid, Jod oder Thymianverbindungen enthalten, sollten allerdings vermieden werden, da sie den Zustand verschlechtern können.

- Eine Überwachung hinsichtlich Pilzinfektionen und deren Behandlung wird vor allem bei Patienten, die mit Steroiden behandelt werden, empfohlen.

- Antimykotika sollten nur eingesetzt werden, wenn eine Pilzinfektion diagnostiziert worden ist.

Fälle von Nierenversagen

- Bei mit Everolimus behandelten Patienten wurden Fälle von Nierenversagen (einschließlich akutem Nierenversagen) beobachtet, einige mit letalem Ausgang.

- Die Nierenfunktion sollte in jedem Fall überwacht werden, vor allem, wenn die Patienten zusätzliche Risikofaktoren haben, die die Nierenfunktion weiter verschlechtern könnten.

Labortests und Überwachung

- Während der Therapie mit Everolimus wurde über Hyperglykämien, Dyslipidämien oder Veränderungen hämatologischer Parameter wie z.B. Hämoglobin berichtet, weshalb einer Kontrolle dieser Parameter empfohlen wird.

Alternativen

Je nach Indikationsgebiet kommen verschiedene Wirkstoffe als Alternativen in Frage.

Alternative Wirkstoffe zur Therapie des Hormonrezeptor-positiven, HER2/neu-negativen, fortgeschrittenen Mammakarzinoms bei postmenopausalen Frauen:

- Aromatasehemmer wie Exemestan oder Anastrozol (nicht-steroidal)

- Selektive Estrogen-Rezeptor-Down-Regulatoren (SERD) wie Fulvestrant

- CDK4/6-Inhibitoren wie Ribociclib oder Palbociclib

Alternative Tumortherapeutika (unter anderem bei fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom):

- Checkpoint-Inhibitoren wie Avelumab, Pembrolizumab, Ipilimumab oder Nivolumab

- VEGF/R-gerichtete Therapie: Bevacizumab (VEGF-Antikörper) oder Axitinib (Multikinasehemmer, VEGF-Rezeptor-Inhibitor)

- Multikinasehemmer wie Sunitinib, Pazopanib oder Axitinib

- Interferon alpha

Alternative Immunsuppressiva:

- Calcineurin-Inhibitoren wie Ciclosporin und Tacrolimus

- Andere mTOR-Inhibitoren wie Sirolimus

- Kortikosteroide

- Mycophenolsäure

- Azathioprin

- Belatacept (Fusionsprotein aus der extrazellulären Domäne des humanen CTLA-4 und einem Teil der Fc-Domäne des humanen IgG)

- Basiliximab (Anti-CD25-Antikörper)

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- EMA: Afinitor

- Novartis: Fachinformation Certican

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- Kurzversion S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Nierenzellkarzinoms Kurzversion S3-Leitlinie Nierenzellkarzinom (leitlinienprogramm-onkologie.de)

- Kurzversion Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms S3-Leitlinie Mammakarzinom (leitlinienprogramm-onkologie.de)

- Kathryn G. Foster, Diane C. Fingar, Mammalian Target of Rapamycin (mTOR): Conducting the Cellular Signaling Symphony*, Journal of Biological Chemistry,Volume 285, Issue 19, 2010

Abbildung

Dr. Isabelle Viktoria Maucher; Created with Biorender

-

Afinitor 2,5 mg Abacus Tabletten

Abacus Medicine A/S

-

Afinitor 2,5 mg kohlpharma Tabletten

kohlpharma GmbH

-

Afinitor 2,5 mg Orifarm Tabletten

Orifarm GmbH

-

Afinitor® 2,5 mg Tabletten

Novartis Pharma GmbH

-

Afinitor 5 mg Abacus Tabletten

Abacus Medicine A/S

-

Afinitor 5 mg axicorp B.V. Tabletten

axicorp Pharma B.V.

-

Afinitor 5 mg CC Pharma Tabletten

CC Pharma GmbH

-

Afinitor 5 mg Eurim Tabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Afinitor 5 mg kohlpharma Tabletten

kohlpharma GmbH

-

Afinitor 5 mg Orifarm Tabletten

Orifarm GmbH

-

Afinitor 5 mg Originalis Tabletten

Originalis B.V.

-

Afinitor® 5 mg Tabletten

Novartis Pharma GmbH

-

Afinitor 10 mg Abacus Tabletten

Abacus Medicine A/S

-

Afinitor 10 mg Canoma Tabletten

Canoma Pharma GmbH

-

Afinitor 10 mg CC Pharma Tabletten

CC Pharma GmbH

-

Afinitor 10 mg Eurim Tabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Afinitor 10 mg Fd Pharma Tabletten

FD Pharma GmbH

-

Afinitor 10 mg kohlpharma Tabletten

kohlpharma GmbH

-

Afinitor 10 mg Orifarm Tabletten

Orifarm GmbH

-

Afinitor 10 mg Originalis Tabletten

Originalis B.V.

-

Afinitor® 10 mg Tabletten

Novartis Pharma GmbH

-

Certican® 0,1 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Novartis Pharma GmbH

-

Certican 0,25 mg Abacus Tabletten

Abacus Medicine A/S

-

Certican 0,25 mg ACA Tabletten

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Certican 0,25 mg axicorp Tabletten

axicorp Pharma B.V.

-

Certican 0,25 mg B2B Medical Tabletten

B2B Medical GmbH

-

Certican 0,25 mg CC Pharma Tabletten

CC Pharma GmbH

-

Certican 0,25 mg Eurim Tabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Certican 0,25 mg Fd Pharma Tabletten

FD Pharma GmbH

-

Certican 0,25 mg kohlpharma Tabletten

kohlpharma GmbH

-

Certican 0,25 mg Orifarm Tabletten

Orifarm GmbH

-

Certican 0,25 mg Originalis Tabletten

Originalis B.V.

-

Certican 0,25 mg Paranova Tabletten

Paranova Pack A/S

-

Certican® 0,25 mg Tabletten

Novartis Pharma GmbH

-

Certican® 0,25 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Novartis Pharma GmbH

-

Certican 0,5 mg Abacus Tabletten

Abacus Medicine A/S

-

Certican 0,5 mg ACA Tabletten

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Certican 0,5 mg axicorp Tabletten

axicorp Pharma B.V.

-

Certican 0,5 mg B2B Medical Tabletten

B2B Medical GmbH

-

Certican 0,5 mg BB Farma Tabletten

BB Farma S.R.L.

-

Certican 0,5 mg CC Pharma Tabletten

CC Pharma GmbH

-

Certican 0,5 mg Eurim Tabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Certican 0,5 mg European Tabletten

European Pharma B.V.

-

Certican 0,5 mg Fd Pharma Tabletten

FD Pharma GmbH

-

Certican 0,5 mg kohlpharma Tabletten

kohlpharma GmbH

-

Certican 0,5 mg Medicopharm Tabletten

Medicopharm AG

-

Certican 0,5 mg Orifarm Tabletten

Orifarm GmbH

-

Certican 0,5 mg Originalis Tabletten

Originalis B.V.

-

Certican 0,5 mg Paranova Tabletten

Paranova Pack A/S

-

Certican® 0,5 mg Tabletten

Novartis Pharma GmbH