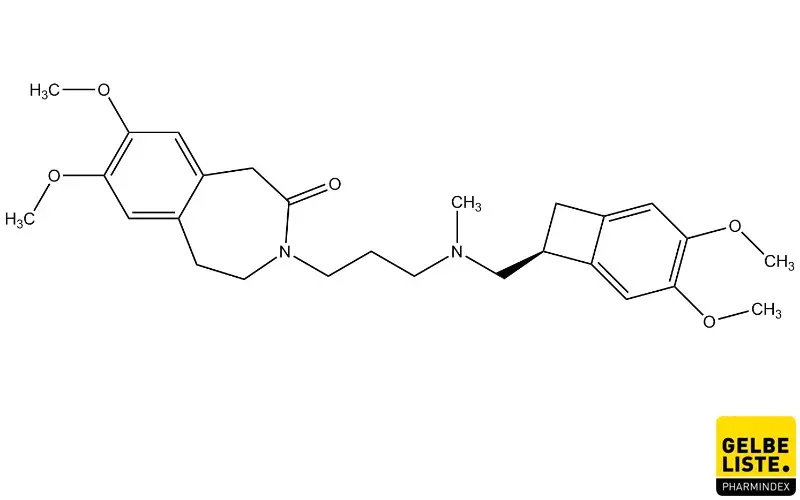

Ivabradin

Ivabradin wirkt durch die Hemmung von If-Kanälen herzfrequenzsenkend und ist indiziert zur Behandlung der chronischen stabilen Angina pectoris sowie der chronischen Herzinsuffizienz. Dabei ist Ivabradin der erste Vertreter dieser Wirkstoffklasse (If-Kanal-Blocker).

Ivabradin: Übersicht

Anwendung

Der herzfrequenzsenkende Wirkstoff Ivabradin ist bisher für zwei Indikationsgebiete zugelassen.

Chronische stabile Angina pectoris

- Ivabradin ist indiziert zur symptomatischen Behandlung der chronischen stabilen Angina pectoris bei Erwachsenen mit koronarer Herzkrankheit (KHK) bei normalem Sinusrhythmus und einer Herzfrequenz von ≥ 70 Schlägen pro Minute (bpm).

- Dabei wird Ivabradin bei Erwachsenen mit einer Unverträglichkeit gegen Betablocker, oder bei denen Betablocker kontraindiziert sind, oder in Kombination mit Betablockern bei Patienten, die mit einer optimalen Betablockerdosis unzureichend eingestellt sind, eingesetzt.

Chronische Herzinsuffizienz

- Ivabradin ist indiziert bei chronischer Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse II bis IV mit systolischer Dysfunktion, bei erwachsenen Patienten im Sinusrhythmus mit einer Herzfrequenz ≥ 75 Schläge pro Minute (bpm).

- Dabei wird Ivabradin in Kombination mit einer Standardtherapie einschließlich Betablocker oder wenn Betablocker kontraindiziert sind oder eine Unverträglichkeit gegen Betablocker vorliegt, angewendet.

Anwendungsart

Ivabradin ist in Form von Filmtabletten (5 mg und 7,5 mg) erhältlich. Die Einnahme muss 2x täglich (morgens und abends) zu einer Mahlzeit erfolgen.

Wirkmechanismus

Ivabradin hemmt If-Kanäle (If-Kanal-Blocker) und folglich den If-Strom, der als Schrittmacher im Herzen die spontane diastolische Depolarisation im Sinusknoten kontrolliert und eine regulatorische Schlüsselrolle für die Herzfrequenz einnimmt. Eine Inhibition dieser Kanäle durch Ivabradin wirkt herzfrequenzsenkend (negativ chronotrop). Dabei beschränken sich die kardialen Effekte spezifisch auf den Sinusknoten und haben weder Einfluss auf intraatriale, atrioventrikuläre oder intraventrikuläre Überleitungszeiten noch auf die myokardiale Kontraktilität oder ventrikuläre Repolarisation.

If-Kanäle (f = funny) sind sogenannte Schrittmacher-Kanäle aus der Familie der HCN-Kanäle (hyperpolarization-activated, cyclic nucleotide-gated channels). Sie werden durch Hyperpolarisation und intrazelluläres zyklisches AMP (cAMP) aktiviert und sind permeabel für mehrere Kationen (Na+, K+, Ca2+). Ivabradin hemmt If-Kanäle im durch Hyperpolarisation aktivierten Zustand. Hierbei besteht eine „use dependence“, denn die pharmakologische Wirkung von Ivabradin ist abhängig von der Herzfrequenz. Der Wirkstoff kann nur bei geöffneten Kanälen an seinen Wirkort im Inneren dieser gelangen.

Darüber hinaus kann Ivabradin Effekte auf den Netzhautstrom Ih haben, welcher stark dem If-Strom des Herzens ähnelt. Er ist beteiligt an der temporären Auflösung des visuellen Systems, indem er die Antwort der Netzhaut auf helle Lichtreize verkürzt.

Unter Trigger-Bedingungen (z.B. schnelle Lichtstärkenänderungen) ist die partielle Hemmung des Ih-Kanals durch Ivabradin Ursache der lichtbedingten Symptome, die gelegentlich bei Patienten beobachtet werden.

Lichtbedingte Symptome (Phosphene) werden als vorübergehende verstärkte Helligkeit in einem begrenzten Bereich des Gesichtsfeldes beschrieben.

Pharmakokinetik

Resorption

- Ivabradin wird nach oraler Einnahme schnell und fast vollständig resorbiert.

- Maximale Plasmaspiegel werden nach ca. 1 Stunde (nüchtern) erreicht.

- Die absolute Bioverfügbarkeit einer Filmtablette liegt bedingt durch den First-Pass-Effekt bei etwa 40%.

- Nahrung verzögert die Resorption um ungefähr 1 Stunde und erhöht die Plasmaexposition um 20-30%.

- Es wird empfohlen, die Tabletten während einer Mahlzeit einzunehmen, um intraindividuelle Unterschiede in der Exposition zu minimieren.

- Die maximale Plasmakonzentration nach chronischer Einnahme der empfohlenen Dosis von 5 mg 2x täglich beträgt 22 ng/mL (CV = 29%).

- Die durchschnittliche Plasmakonzentration beträgt im Steady State 10 ng/mL (CV = 38%).

Verteilung

- Ivabradin wird zu etwa 70% an Plasmaproteine gebunden.

- Das Verteilungsvolumen im Steady State (Vss) beträgt etwa 100 L.

Metabolismus

- Ivabradin wird hauptsächlich in Leber und Darm durch CYP3A4 (ausschließlich Oxidation) metabolisiert.

- Der aktive Hauptmetabolit, der ebenfalls durch CYP3A4 verstoffwechselt wird, ist das N-demethylierte Derivat S18982 (etwa 40% der Muttersubstanz).

Elimination

- Ivabradin wird mit einer Haupt-Halbwertszeit von 2 Stunden (70-75% der AUC) im Plasma und einer effektiven Halbwertszeit von 11 Stunden eliminiert.

- Die gesamte Clearance beträgt ca. 400 mL/min und die renale Clearance ca. 70 mL/min.

- Die Ausscheidung von Metaboliten erfolgt in gleichem Maße über Fäzes und Urin.

- Etwa 4% einer oralen Dosis werden unverändert über den Urin ausgeschieden.

Dosierung

Chronische stabile Angina pectoris

- Es wird empfohlen, dass die Entscheidung über den Behandlungsbeginn oder eine Dosistitration mit wiederholten Messungen der Herzfrequenz, EKG oder einer ambulanten 24-Stunden-Überwachung einhergeht.

- Anfangsdosis: 2x täglich 5 mg (eine Überschreitung dieser Dosis wird bei Patienten ≤ 75 Jahren nicht empfohlen)

- Dosiserhöhung: Nach 3-4 Wochen Behandlung, wenn der Patient noch immer symptomatisch ist, wenn die Anfangsdosis gut vertragen wird und wenn die Herzfrequenz in Ruhe über 60 bpm bleibt, kann die Dosis bei Patienten, die 2x täglich 2,5 mg oder 5 mg erhalten, auf die nächsthöhere Dosis erhöht werden (die Erhaltungsdosis von 7,5 mg 2x täglich soll nicht überschritten werden).

- Dosisreduktion: Falls die Herzfrequenz während der Behandlung unter 50 bpm in Ruhe sinkt oder der Patient bradykarde Symptome wie Schwindel, Müdigkeit oder Hypotonie zeigt, muss die Dosis gegebenenfalls schrittweise reduziert werden, unter Berücksichtigung der niedrigsten Dosis von 2,5 mg zweimal täglich (eine halbe 5 mg Tablette zweimal täglich). Nach der Dosisreduktion sollte die Herzfrequenz kontrolliert werden, wobei die Behandlung unterbrochen werden muss, wenn die Herzfrequenz trotz Dosisreduktion weiterhin unter 50 bpm bleibt oder die Symptome einer Bradykardie weiterhin anhalten.

- Absetzen der Therapie: Zeigt sich innerhalb von 3 Monaten nach Behandlungsbeginn keine Verbesserung der Angina pectoris Symptome, sollte die Behandlung abgesetzt werden. Darüber hinaus sollte ein Absetzen der Behandlung bei nur eingeschränkter symptomatischer Verbesserung in Betracht gezogen werden, und wenn innerhalb von 3 Monaten keine klinisch relevante Reduktion der Herzfrequenz in Ruhe auftritt.

Chronische Herzinsuffizienz

- Eine Behandlung darf nur bei Patienten mit stabiler Herzinsuffizienz begonnen werden.

- Außerdem sollte der behandelnde Arzt Erfahrung im Umgang mit chronischer Herzinsuffizienz haben.

- Anfangsdosis: 2x täglich 5 mg (liegt die Herzfrequenz zwischen 50 und 60 bpm, sollte die Dosis von 5 mg 2x täglich beibehalten werden)

- Dosiserhöhung: Falls die Ruheherzfrequenz nach 2-wöchiger Therapie dauerhaft höher als 60 bpm bleibt, kann die Dosis auf 7,5 mg 2x täglich erhöht werden. Falls die Ruheherzfrequenz über 60 bpm steigt und dauerhaft über diesem Wert bleibt, kann die Dosis bei Patienten, welche 2,5 mg oder 5 mg 2x täglich erhalten, zur nächst höheren gesteigert werden.

- Dosisreduktion: Falls die Herzfrequenz nach 2-wöchiger Therapie dauerhaft unter 50 bpm in Ruhe sinkt, oder der Patient bradykarde Symptome wie Schwindel, Müdigkeit oder Hypotonie zeigt, kann die Dosis auf 2,5 mg 2x täglich (eine halbe 5 mg Tablette 2x täglich) reduziert werden. Sollte während der Behandlung die Herzfrequenz dauerhaft unter 50 bpm in Ruhe sinken oder der Patient bradykarde Symptome zeigen, muss die Dosis bei Patienten, welche 7,5 mg oder 5 mg 2x täglich erhalten, schrittweise auf die nächst niedrigere Dosis reduziert werden. Die Behandlung muss unterbrochen werden, wenn die Herzfrequenz dauerhaft unter 50 bpm bleibt oder die Symptome einer Bradykardie bestehen bleiben

Dosisanpassung

- Ältere Patienten: Bei Patienten im Alter von 75 Jahren und älter sollte eine geringere Anfangsdosis vor einer schrittweisen Erhöhung in Betracht gezogen werden (2x täglich 2,5 mg, d.h. 2x täglich eine halbe 5 mg Tablette).

- Nierenfunktionsstörung: Eine Dosisanpassung bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion und einer Kreatinin-Clearance über 15 mL/min ist nicht erforderlich (es liegen keine Daten bei Patienten mit einer Kreatinin-Clearance unter 15 mL/min vor, weshalb Ivabradin bei dieser Patientengruppe mit Vorsicht angewendet werden sollte).

- Leberfunktionsstörung: Eine Dosisanpassung bei Patienten mit leichter Leberfunktionsstörung ist nicht erforderlich. Vorsicht ist geboten, wenn Ivabradin bei Patienten mit mäßiger Leberfunktionsstörung angewendet wird. Ivabradin ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung, da keine Daten für diese Patientengruppe vorliegen und mit einem starken Anstieg des Wirkstoffspiegels zu rechnen ist.

Nebenwirkungen

Die häufigsten Nebenwirkungen unter der Therapie mit Ivabradin sind:

- Lichtbedingte visuelle Symptome (Phosphene)

- Bradykardie

Diese sind dosisabhängig und auf den pharmakologischen Wirkmechanismus zurückzuführen (siehe Abschnitt Wirkmechanismus).

Des Weiteren treten häufig unkontrollierter Blutdruck, Kopfschmerzen (üblicherweise während des ersten Behandlungsmonats) und Schwindel auf, der eventuell im Zusammenhang mit einer Bradykardie steht. Es wurde ebenfalls von ventrikulären Extrasystolen und Vorhofflimmern sowie AV-Block ersten Grades berichtet.

Wechselwirkungen

Pharmakokinetische Wechselwirkungen

- Ivabradin ist ein schwacher CYP3A4-Inhibitor, wobei der Einfluss auf den Metabolismus und die Plasmakonzentration anderer CYP3A4-Substrate vernachlässigbar ist.

- Die gleichzeitige Einnahme von Ivabradin mit Inhibitoren bzw. Induktoren von CYP3A4 hat allerdings klinisch signifikanten Einfluss auf die Pharmakokinetik von Ivabradin.

- Eine Kombination mit mäßig starken und starken CYP3A4-Inhibitoren ist kontraindiziert (siehe Kontraindikationen).

- Die starken CYP3A4-Inhibitoren Ketoconazol (200 mg 1x täglich) und Josamycin (1 g 2x täglich) erhöhen die durchschnittliche Ivabradin-Plasmaexposition um den Faktor 7-8.

- Die Kombination von Ivabradin mit den ebenfalls herzfrequenzsenkenden Wirkstoffen Diltiazem oder Verapamil führt zu einer Erhöhung der Ivabradin-Exposition (2-3-fache Erhöhung der AUC) und einer zusätzlichen Herzfrequenzsenkung von 5 Schlägen pro Minute (bpm).

- Auch Grapefruitsaft (ebenfalls CYP3A4-Inhibitor) sollte vermieden werden.

- CYP3A4-Induktoren können die Wirksamkeit von Ivabradin herabsetzen, weshalb eine Dosisanpassung notwendig sein kann.

- Die Kombination von Ivabradin (10 mg 2x täglich) mit Johanniskraut führt zu einer Reduktion der AUC von Ivabradin um etwa die Hälfte.

Pharmakodynamische Wechselwirkungen

- Die gleichzeitige Einnahme von kardiovaskulären (z.B. Chinidin, Disopyramid, Bepridil, Sotalol, Ibutilid, Amiodaron) sowie nicht-kardiovaskulären (z.B. Pimozid, Ziprasidon, Sertindol, Mefloquin, Halofantrin, Pentamidin, Cisaprid, intravenös applizierbares Erythromycin) QT-Zeit-verlängernden Arzneimitteln mit Ivabradin sollte vermieden werden, da die QT-Zeit-Verlängerung durch die Herzfrequenzsenkung verstärkt werden kann (wenn die Kombination dennoch notwendig erscheint, ist eine sorgfältige kardiale Überwachung erforderlich).

- Eine Hypokaliämie, die beispielsweise durch Kaliumspiegel-senkende Diuretika (Thiazid- und Schleifendiuretika) ausgelöst werden kann, kann das Risiko für Arrhythmien erhöhen.

- Da Ivabradin eine Bradykardie verursachen kann, ist die daraus resultierende Kombination von Hypokaliämie und Bradykardie ein prädisponierender Faktor für das Auftreten von schweren Arrhythmien, insbesondere bei Patienten mitlangem QT-Syndrom, unabhängig davon ob dieses erblich bedingt oder Arzneimittel-induziert ist.

Kontraindikationen

Ivabradin ist kontraindiziert bei:

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstige Bestandteile des Arzneimittels

- Herzfrequenz im Ruhezustand unter 70 Schläge pro Minute (bpm) vor der Behandlung

- Kardiogenem Schock

- Akutem Myokardinfarkt

- Schwerer Hypotonie (< 90/50 mmHg)

- Schwerer Leberinsuffizienz

- Sick-Sinus-Syndrom

- SA-Block

- Instabiler oder akuter Herzinsuffizienz

- Herzschrittmacher-Abhängigkeit (Herzfrequenz wird ausschließlich durch den Schrittmacher erzeugt)

- Instabiler Angina pectoris

- AV-Block 3. Grades

- Anwendung von starken Cytochrom P450 3A4-Hemmern wie Antimykotika vom Azoltyp (Ketoconazol, Itraconazol), Makrolidantibiotika (Clarithromycin, Erythromycin per os, Josamycin, Telithromycin), HIV-Proteaseinhibitoren (Nelfinavir, Ritonavir) und Nefazodon

- Kombination mit Verapamil oder Diltiazem (moderate CYP3A4-Inhibitoren mit herzfrequenzsenkenden Eigenschaften)

- Schwangerschaft, Stillzeit und Frauen im gebärfähigen Alter, die keine angemessenen Methoden zur Empfängnisverhütung anwenden

Schwangerschaft

Der Einsatz von Ivabradin in der Schwangerschaft ist kontraindiziert, da über die Sicherheit einer Anwendung bei Schwangeren keine oder nur sehr begrenzte Erfahrungen vorliegen. Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt. Das potenzielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt.

Stillzeit

Tierexperimentelle Studien haben gezeigt, dass Ivabradin in die Muttermilch übergeht. Ein Risiko für das gestillte Kind kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb Ivabradin während der Stillzeit kontraindiziert ist.

Frauen, bei denen eine Behandlung mit Ivabradin erforderlich ist, sollten abstillen und eine alternative Ernährungsmethode für ihr Kind wählen.

Verkehrstüchtigkeit

Das mögliche Auftreten lichtbedingter Symptome sollte beim Fahren oder Bedienen von Maschinen in Situationen, in denen plötzliche Lichtstärkenveränderungen auftreten können, speziell bei Nachtfahrten, berücksichtigt werden.

Anwendungshinweise

Herzfrequenzmessung

- Da die Herzfrequenz im Laufe der Zeit erheblich schwanken kann, sollten wiederholte Messungen der Herzfrequenz, EKG oder eine ambulante 24-Stunden-Überwachung für die Ermittlung der Herzfrequenz in Ruhe sowohl vor der Behandlung mit Ivabradin, als auch bei bereits behandelten Patienten, bei denen eine Dosistitration beabsichtigt ist, in Betracht gezogen werden.

- Dies trifft auch auf Patienten mit einer niedrigen Herzfrequenz zu, insbesondere wenn die Herzfrequenz unter 50 bpm sinkt oder nach einer Dosisreduktion.

Herzrhythmusstörungen

- Ivabradin ist nicht wirksam bei der Behandlung oder Vorbeugung von Herzrhythmusstörungen und verliert wahrscheinlich seine Wirksamkeit bei Auftreten einer Tachyarrhythmie (z.B. ventrikuläre oder supraventrikuläre Tachykardie).

- Ivabradin wird daher nicht empfohlen bei Patienten mit

Vorhofflimmern oder anderen Herzrhythmusstörungen, die die Funktion des Sinusknotens störend beeinflussen.

- Bei Patienten, die mit Ivabradin behandelt werden, ist das Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln, erhöht.

- Es wird empfohlen, die mit Ivabradin behandelten Patienten regelmäßig hinsichtlich des Auftretens von Vorhofflimmern (anhaltend oder paroxysmal) klinisch zu überprüfen, einschließlich einer EKG-

Kontrolle, sofern klinisch angezeigt (z.B. bei zunehmender Angina, Palpitationen, unregelmäßigem Puls).

- Patienten sollen über Anzeichen und Symptome von Vorhofflimmern aufgeklärt und darauf hingewiesen werden, ihren Arzt zu kontaktieren, wenn diese auftreten.

- Falls während der Behandlung Vorhofflimmern auftritt, sollte das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer fortgesetzten Behandlung mit Ivabradin sorgfältig überdacht werden.

- Herzinsuffizienzpatienten mit intraventrikulärer Erregungsleitungsstörung (Linksschenkelblock, Rechtsschenkelblock) und ventrikulärer Dyssynchronie sollten engmaschig überwacht werden.

AV-Block 2. Grades

- Die Anwendung von Ivabradin wird bei Patienten mit AV-Block 2. Grades nicht empfohlen.

Chronische Herzinsuffizienz

- Eine Herzinsuffizienz muss stabil sein, bevor eine Behandlung mit Ivabradin in Betracht gezogen werden kann.

- Ivabradin sollte bei Patienten mit Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse IV mit Vorsichtangewendet werden, da nur begrenzt Daten bei dieser Patientengruppe zur Verfügung stehen.

Schlaganfall

Die Anwendung von Ivabradin unmittelbar nach einem Schlaganfall wird nicht empfohlen, da für diese Situationen keine Daten zur Verfügung stehen.

Visuelle Funktion

- Ivabradin beeinflusst die retinale Funktion.

- Es gibt keinen Nachweis eines toxischen Effektes auf die Retina bei einer Langzeit-Behandlung mit Ivabradin.

- Ein Therapieabbruch sollte erwogen werden, falls eine unerwartete Verschlechterung der visuellen Funktion auftritt.

- Bei Patienten mit Retinitis pigmentosa ist Vorsicht angebracht.

Blutdruck

- Da für Patienten mit leichter bis mäßiger Hypotonie nur begrenzt Studiendaten zur Verfügung stehen, sollte Ivabradin bei diesen Patienten mit Vorsicht angewendet werden.

- Ivabradin ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Hypotonie (Blutdruck < 90/50 mmHg).

- Wird bei mit Ivabradin behandelten Herzinsuffizienzpatienten eine Änderung der Therapie vorgenommen, sollte der Blutdruck in angemessenen Abständen kontrolliert werden.

Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern

- Wenn bei Patienten, die mit Ivabradin behandelt werden, eine medikamentöse Kardioversion durchgeführt wird, gibt es bei Rückkehr zum Sinusrhythmus keine Anzeichen des Risikos einer (ausgeprägten) Bradykardie.

Da jedoch keine ausführlichen Studiendaten verfügbar sind, sollte eine

nicht dringende elektrische Kardioversion erst 24 Stunden nach der letzten Ivabradin-Gabe in Betracht gezogen werden.

QT-Zeit-Verlängerung

- Die Anwendung von Ivabradin bei Patienten mit angeborenem QT-Syndrom oder solchen, die mit QT-Zeit-verlängernden Arzneimitteln behandelt werden, sollte vermieden werden.

- Wenn die Kombination notwendig erscheint, ist eine sorgfältige kardiale Überwachung erforderlich.

- Eine Reduktion der Herzfrequenz durch Ivabradin kann eine QT-Zeit-Verlängerung verstärken, schwere Arrhythmien, insbesondere Torsade de pointes, zur Folge haben kann.

Alternativen

Chronische stabile Angina pectoris

Zur Prophylaxe und Langzeitbehandlung der Angina pectoris stehen neben der nicht-medikamentösen Therapie diese alternativen Wirkstoffe zur Verfügung:

- NO-Donatoren wie Glyceroltrinitrat und Isosorbiddinitrat (Nitrate) oder Molsidomin

- ß-Blocker wie Bisoprolol und Metoprolol

- Calciumkanalblocker wie Amlodipin und Nifedipin (retardiert)

- Ranolazin

Dabei sollte sich die antianginöse Therapie an den patientenindividuellen Komorbiditäten sowie den möglichen unerwünschten Nebenwirkungen orientieren.

Patienten mit stabiler Angina pectoris sollen darüber hinaus über ein schnellwirksames Nitrat zur Anfallskupierung verfügen.

Chronische Herzinsuffizienz

Zur medikamentösen Therapie der chronischen Herzinsuffizienz stehen in Abhängigkeit von patientenindividuellen Faktoren (z.B. Multimorbidität, Komedikation, NYHA-Klasse, Form der Herzinsuffizienz) diese Alternativen zur Verfügung:

- ACE-Hemmer

- AT1-Antagonisten (Sartane)

- Betablocker

- Aldosteronrezeptor-Antagonisten

- SGLT2-Inhibitoren

- ARNI (Sacubitril/Valsartan)

- Diuretika

- Digitalisglykoside

- Vericiguat

Weitere Informationen sind der jeweiligen Fachinformation zu entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- EMA: Procoralan

- Freissmuth et al., Pharmakologie und Toxikologie, 2020, Springer

- Mutschler et al., Mutschler Arzneimittelwirkungen, 2019, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

- AWMF: Langfassung Nationale VersorgungsLeitlinie Chronische KHK (Stand: 2019)

- AWMF: Langfassung Nationale VersorgungsLeitlinie Chronische Herzinsuffizienz (3. Auflage, Version 3, 2021)

-

Ivabalan® 5 mg Filmtabletten

TAD Pharma GmbH

-

Ivabalan® 7,5 mg Filmtabletten

TAD Pharma GmbH

-

Ivabradin - 1 A Pharma® 5 mg Filmtabletten

1 A Pharma GmbH

-

Ivabradin - 1 A Pharma® 7,5 mg Filmtabletten

1 A Pharma GmbH

-

Ivabradin AL 5 mg Filmtabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Ivabradin AL 7,5 mg Filmtabletten

ALIUD PHARMA® GmbH

-

Ivabradin Aristo® 5 mg Filmtabletten

Aristo Pharma GmbH

-

Ivabradin Aristo® 7,5 mg Filmtabletten

Aristo Pharma GmbH

-

Ivabradin Axiromed 5 mg Filmtabletten

Medical Valley Invest AB

-

Ivabradin Axiromed 7,5 mg Filmtabletten

Medical Valley Invest AB

-

Ivabradin beta 2,5 mg Filmtabletten

betapharm Arzneimittel GmbH

-

Ivabradin beta 5 mg Filmtabletten

betapharm Arzneimittel GmbH

-

Ivabradin beta 7,5 mg Filmtabletten

betapharm Arzneimittel GmbH

-

Ivabradin Heumann 5 mg Filmtabletten

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Ivabradin Heumann 7,5 mg Filmtabletten

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

-

Ivabradin PUREN 5 mg Filmtabletten

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

-

Ivabradin PUREN 7,5 mg Filmtabletten

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

-

Ivabradin-ratiopharm® 5 mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Ivabradin-ratiopharm® 7,5 mg Filmtabletten

ratiopharm GmbH

-

Ivabradin Zentiva 5 mg Ebb Medical Filmtabletten

Ebb Medical Ab

-

Ivabradin Zentiva 5 mg Filmtabletten

Zentiva Pharma GmbH

-

Ivabradin Zentiva 7,5 mg Filmtabletten

Zentiva Pharma GmbH

-

Ivabradine Anpharm 5 mg Eurim Filmtabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Ivabradine Anpharm 5 mg Orifarm Filmtabletten

Orifarm GmbH

-

Ivabranio 5 mg Filmtabletten

axunio Pharma GmbH

-

Ivabranio 7,5 mg Filmtabletten

axunio Pharma GmbH

-

Procoralan 5 mg 2care4 Filmtabletten

2care4 ApS

-

Procoralan 5 mg 101 Carefarm Filmtabletten

1 0 1 Carefarm GmbH

-

Procoralan 5 mg Abacus Filmtabletten

Abacus Medicine A/S

-

Procoralan 5 mg ACA Filmtabletten

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Procoralan 5 mg axicorp Filmtabletten

axicorp Pharma GmbH

-

Procoralan 5 mg BB Farma Filmtabletten

BB Farma S.R.L.

-

Procoralan 5 mg CC-Pharma Filmtabletten

CC Pharma GmbH

-

Procoralan 5 mg docpharm Filmtabletten

Docpharm GmbH

-

Procoralan 5 mg Emra Filmtabletten

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Procoralan 5 mg Eurim Filmtabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Procoralan 5 mg Fd Parma Filmtabletten

FD Pharma GmbH

-

Procoralan® 5 mg Filmtabletten

Servier Deutschland GmbH

-

Procoralan 5 mg Gerke Filmtabletten

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH

-

Procoralan 5 mg kohlpharma Filmtabletten

kohlpharma GmbH

-

Procoralan 5 mg Orifarm Filmtabletten

Orifarm GmbH

-

Procoralan 5 mg Originalis Filmtabletten

Originalis B.V.

-

Procoralan 7,5 mg 2care4 Filmtabletten

2care4 ApS

-

Procoralan 7,5 mg Abacus Filmtabletten

Abacus Medicine A/S

-

Procoralan 7,5 mg ACA Filmtabletten

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Procoralan 7,5 mg axicorp Filmtabletten

axicorp Pharma GmbH

-

Procoralan 7,5 mg CC-Pharma Filmtabletten

CC Pharma GmbH

-

Procoralan 7,5 mg docpharm Filmtabletten

Docpharm GmbH

-

Procoralan 7,5 mg Emra Filmtabletten

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Procoralan 7,5 mg Eurim Filmtabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH