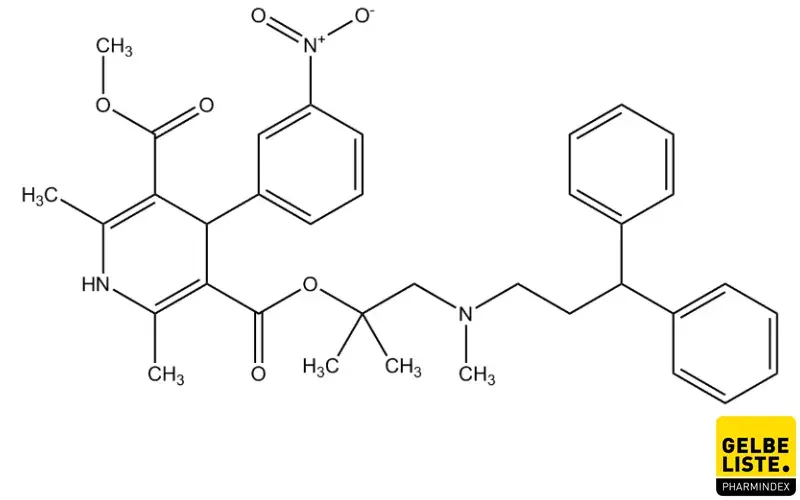

Lercanidipin

Lercanidipin aus der Gruppe der Dihydropyridine wird bei arterieller Hypertonie angewendet. Der Wirkstoff ist in Tablettenform verfügbar. Zu beachten sind zahlreiche Wechselwirkungen

Lercanidipin: Übersicht

Anwendung

Tabletten mit Lercanidipin verschreibt der Arzt bei leichter bis mittelschwerer arterieller Hypertonie. Der Wirkstoff erweitert die Gefäße und senkt so den Blutdruck im Herz-Kreislauf-System. Inzwischen ist er bereits in der dritten Generation verfügbar und ist deutlich besser verträglich als seine Vorgänger.

Wirkmechanismus

Als Wirkstoff aus der Gruppe der Dihydropyridine senkt Lercanidipin den Blutdruck, indem es die Calciumkanäle der glatten Gefäßmuskulatur blockiert. Daraus resultiert eine Gefäßerweiterung, was den Druck im Kreislauf senkt. Aufgrund des Wirkmechanismus – normalerweise bewirkt der Einstrom von Calcium in die Zellen eine Anspannung der Muskulatur und somit eine Verengung der Gefäße – zählt Lercanidipin zu den sogenannten Calciumkanalblockern. Seine Wirkung hält bis zu 24 Stunden an, weshalb Tabletten mit dem Wirkstoff sehr regelmäßig eingenommen werden müssen, damit es nicht zu starken Blutdruckschwankungen kommt.

Pharmakokinetik

Lercanidipin aus Tabletten wird vollständig resorbiert. Nach eineinhalb bis drei Stunden ist der maximale Plasmaspiegel erreicht. Aufgrund des hohen First-Pass-Mechanismus liegt die Bioverfügbarkeit bei gleichzeitiger Einnahme einer Mahlzeit bei 10%. Nüchtern ist sie auf ein Drittel reduziert. Daher sollte die Einnahme vor den Mahlzeiten erfolgen. Die Halbwertszeit des Wirkstoffs liegt bei acht bis zehn Stunden. Aufgrund der hohen Bindungsfähigkeit hält die Wirkung jedoch für insgesamt 24 Stunden an. Lercanidipin wird durch CYP3A4 metabolisiert, weshalb umfangreiche Wechselwirkungen zu erwarten sind. Die Metaboliten sind inaktiv und werden zur Hälfte renal ausgeschieden.

Dosierung

- Tabletten mit Lercanidipin sollten einmal täglich mindestens 15 Minuten morgens vor dem Frühstück eingenommen werden. Damit es nicht zu Blutdruckschwankungen kommt, ist es wichtig, sie möglichst immer zur selben Uhrzeit einzunehmen – am besten zusammen mit einem großen Glas Wasser.

- Üblich sind Dosen von 10 mg Lercanidipin täglich, individuell kann die Dosis aber auch auf 20 mg erhöht werden.

- Bei Bedarf sind die Tabletten an der Bruchkerbe teilbar. Die verbleibende Hälfte sollte jedoch lichtgeschützt aufbewahrt und möglichst am nächsten Tag verbraucht werden.

- Ist es erforderlich, die übliche Dosis zu erhöhen, sollte dies schrittweise erfolgen, da es etwa zwei Wochen dauern kann, bis sich die Wirkung voll entfaltet.

- Lercanidipin darf mit Betablockern, Diuretika oder ACE-Hemmern kombiniert werden, was bei einigen Patienten nützlich sein kann.

- Bei einer Überdosis kommt es voraussichtlich nicht zu einem weiteren Blutdruckabfall, da die Dosis-Wirkungs-Kurve bei 20 bis 30 mg ein Plateau erreicht und nicht weiter ansteigt. Jedoch ist bei höheren Dosen mit stärker ausgeprägten Nebenwirkungen zu rechnen.

Besondere Patientengruppen

Für folgende Patientengruppe gelten besondere Hinweise:

- Bei älteren Patienten ist keine Anpassung der Dosis erforderlich, jedoch sollten sie gerade zu Beginn der Therapie strenger überwacht werden.

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollten Lercanidipin nicht einnehmen, da die Datenlage zur Sicherheit und Wirksamkeit für diese Altersgruppe zu dürftig ist.

- Patienten, die bereits Leber- oder Nierenfunktionsstörungen haben, sollten nur unter besonderer Vorsicht mit Lercanidipin behandelt werden. Sie scheinen zwar die empfohlene Dosis für Gesunde zu vertragen, jedoch kann die blutdrucksenkende Wirkung bei ihnen stärker ausfallen. Eventuell muss die Dosis angepasst werden. Sind die Funktionsstörungen von Nieren und Leber so ausgeprägt, dass die Glomeruläre Filtrationsrate bei unter 30 Millilitern pro Minute liegt, ist von einer Therapie mit Lercanidipin abzuraten.

- Besondere Vorsicht ist bei Patienten mit Sinusknotensyndrom angebracht, wenn sie Lercanidipin erhalten sollen.

- Bei Patienten mit bestehender Angina pectoris können die Anfälle während der Therapie häufiger auftreten, länger andauern und schwerer sein. Dies ist aber sehr selten.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen unter der Therapie mit Lercanidipin betreffen Studien zufolge 1,8% der Patienten und wirken sich hauptsächlich auf die Hautdurchblutung und den Herzschlag aus. In der Regel sind sie eine Folge der durch das Medikament erweiterten Blutgefäße. Folgende Nebenwirkungen, aufgelistet nach ihrer Häufigkeit, können bei der Einnahme von Tabletten mit Lercanidipin auftreten:

Gelegentlich:

- Hitzegefühl

- periphere Ödeme.

Selten:

- Übelkeit

- Dyspepsie

- Diarrhoe

- Abdominalschmerz

- Erbrechen

- Hautausschlag

- Myalgie

- Polyurie

- Asthenie

- Fatigue.

Sehr selten:

- Synkope

- Hypotonie

- Gingivahypertrophie

- Brustschmerzen

- erhöhter Serumspiegel von Lebertransaminasen.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen zeigt Lercanidipin mit folgenden Wirkstoffen:

- CYP3A4-Inhibitoren und -Induktoren

- Ciclosporin

- Midazolam

- Terfenadin

- Astemizol

- Antiarrhythmika

- Antikonvulsiva

- Rifampicin

- Metoprolol

- Cimetidin

- Beta-Methyldigoxin

- Simvastatin.

Wechselwirkungen mit Lebensmitteln

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Grapefruitsaft (Pampelmuse). Diese verstärkt die blutdrucksenkende Wirkung der Tabletten. Der Konsum von Alkohol sollte bei gleichzeitiger Einnahme von Lercanidipin vermieden werden, weil dies die Wirkung der Tabletten verstärken kann.

Kontraindikation

Tabletten mit Lercanidipin dürfen nicht eingenommen werden bei:

- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff

- Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstrakts

- unbehandelter Herzinsuffizienz

- instabiler Angina pectoris

- schweren Nierenfunktionsstörungen

- schweren Leberfunktionsstörungen

- binnen eines Monats nach einem Myokardinfarkt

- gleichzeitiger Einnahme von starken CYP3A4-Inhibitoren, Ciclosporin und Grapefruitsaft (siehe Wechselwirkungen).

Schwangerschaft/Stillzeit

Die Reproduktionsfähigkeit scheint Lercanidipin nicht zu beeinflussen. Eine Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit ist jedoch kontraindiziert. Frauen im gebärfähigen Alter sollten den Wirkstoff nur einnehmen, wenn sie gleichzeitig sicher verhüten. Lercanidipin geht voraussichtlich in die Muttermilch über, da der Wirkstoff hochgradig lipophil ist. Die Tabletten sollten daher auch während der Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit

Lercanidipin beeinträchtigt das Reaktionsvermögen wahrscheinlich nicht, weshalb während der Therapie nicht von der Teilnahme am Straßenverkehr oder dem Bedienen von Maschinen abgeraten werden muss. Nur wenn Nebenwirkungen wie Schwindel, Schwäche oder Müdigkeit auftreten, ist Vorsicht geboten.

Weitere Details zu diesem Wirkstoff können Sie der jeweiligen Fachinformation entnehmen.

Wirkstoff-Informationen

- „Taschenatlas Pharmakologie“, Thieme Verlag, 7. Auflage 2014

- „Checkliste Arzneimittel A–Z“, Thieme Verlag, 7. Auflage 2017

- Fachinformation ALUID PHARMA® Lercanidipin-HCl AL 10/20 mg Filmtabletten

- Fachinformation STADApharm Lercanidipin-HCl STADA® 10/20 mg Filmtabletten

-

Zanipress® 20 mg/10 mg Filmtabletten

Recordati Pharma GmbH

-

Zanipress 20 mg/20 mg Abacus Filmtabletten

Abacus Medicine A/S

-

Zanipress 20 mg/20 mg Emra Filmtabletten

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Zanipress 20 mg/20 mg Eurim Filmtabletten

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Zanipress 20 mg/20 mg Fd Pharma Filmtabletten

FD Pharma GmbH

-

Zanipress® 20 mg/20 mg Filmtabletten

Recordati Pharma GmbH

-

Zanipress 20 mg/20 mg kohlpharma Filmtabletten

kohlpharma GmbH

-

Zanipress 20 mg/20 mg Orifarm Filmtabletten

Orifarm GmbH