Tacrolimus

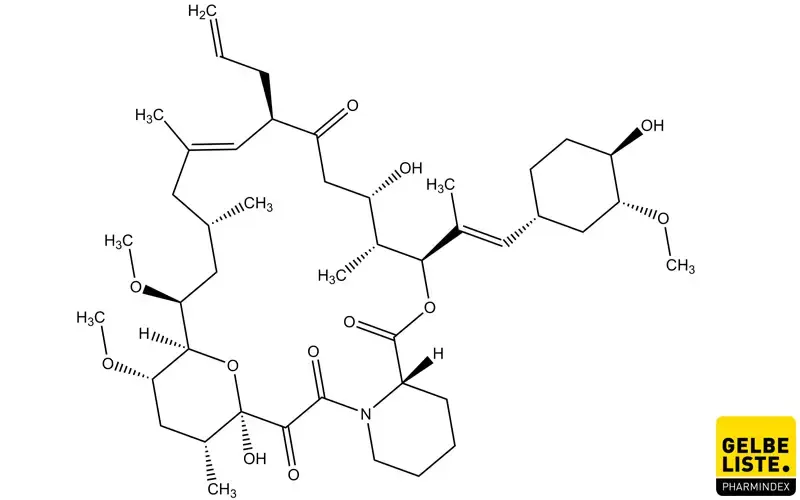

Das Immunsuppressivum Tacrolimus gehört zur Wirkstoffgruppe der Makrolide und ist ein Calcineurin-Inhibitor, der das Risiko einer Organabstoßung nach Organtransplantation senken soll.

Tacrolimus: Übersicht

Anwendung

Tacrolimus wird angewendet zur Prophylaxe der Transplantatabstoßung bei Nieren- oder Lebertransplantatempfängern oder zur Behandlung der Transplantatabstoßung, die sich gegenüber anderen Immunsuppressiva als therapieresistent erweist.

Darüber hinaus wird Tacrolimus auch topisch zur Behandlung von schwerer atopischer Dermatitis, schwerer refraktärer Uveitis nach Knochenmarktransplantationen und der Hautkrankheit Vitiligo verwendet.

Wirkmechanismus

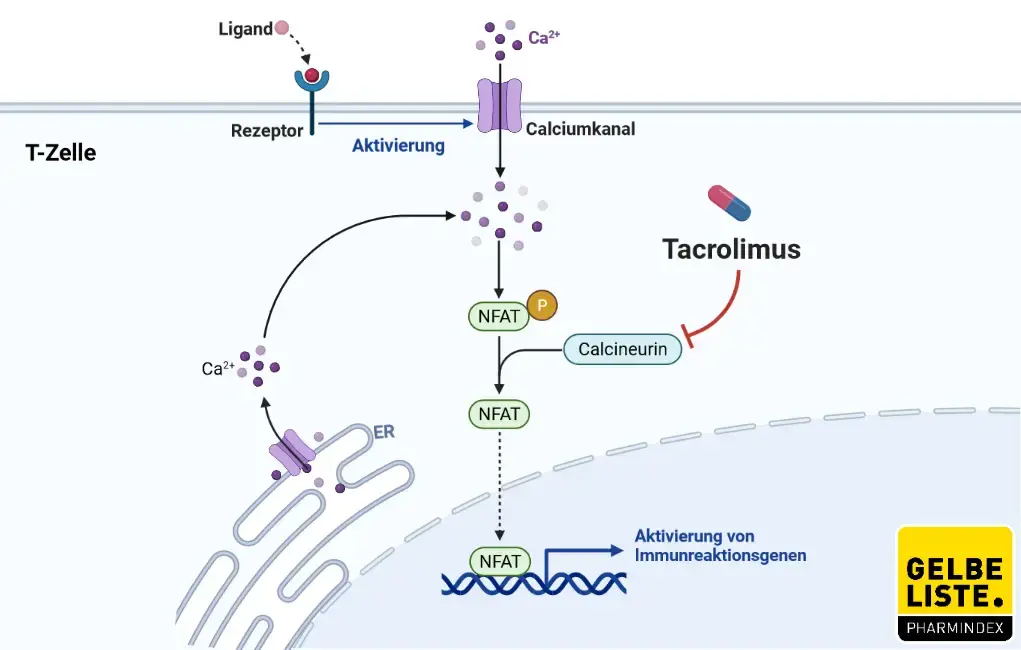

Tacrolimus bindet intrazellulär an das Protein FKBP12 (auch genannt FK506-bindendes Protein). Der Komplex aus FKBP12 und Tacrolimus bindet schließlich kompetitiv und spezifische an die Serin/Threonin-Phosphatase Calcineurin und inhibiert diese, was eine calciumabhängige Hemmung des NFAT (nuclear factor of activated T-cells)-Signalwegs in T-Helferzellen verursacht und damit die Transkription einer bestimmten Reihe von Zytokin-Genen verhindert.

Die Calciumsignalisierung ist entscheidend für die Aktivierung von NFAT, da Calmodulin, ein bekanntes Calciumsensorprotein, Calcineurin aktiviert. Die NF-AT liegen phosphoryliert im Cytosol vor und sind in diesem Zustand inaktiv. Nach Aktivierung des Antigenrezeptor des Lymphozyten kommt es zu einem Anstieg der Calciumionenkonzentration, die mit Calmodulin einen Komplex bilden, der Calcineurin aktiviert. Aktiviertes Calcineurin bindet an seine Bindungsstelle in der N-terminalen regulatorischen Domäne von NFAT und dephosphoryliert schnell die serinreiche Region (SRR) und SP-Repeats, die auch im N-Terminus der NFAT-Proteine vorhanden sind. Diese Dephosphorylierung führt zu einer Konformationsänderung, die ein Kernlokalisierungssignal freilegt, das die Kerntranslokation fördert und so die Transkription von z. B. Interleukin-2 (IL-2) aktiviert.

Pharmakokinetik

Resorption

- Tacrolimus wird aus dem gesamten Magen-Darm-Trakt im Allgemeinen rasch resorbiert.

- Bei Tacrolimus-Formulierung mit verlängerter Wirkungsdauer Advagraf) werden maximale Blutkonzentration (cmax) im Durchschnitt nach ca. 2 Stunden (tmax) erreicht.

- Die Resorption ist unterschiedlich, und die durchschnittliche Bioverfügbarkeit von oral gegebenem Tacrolimus (untersucht mit der Prograf-Formulierung) liegt im Bereich von 20 - 25% (CAVE: individueller Schwankungsbereich bei erwachsenen Patienten 6 - 43%).

- Die orale Bioverfügbarkeit ist im Anschluss an eine Mahlzeit verringert.

- Der Gallefluss hat keinen Einfluss auf die Resorption von Tacrolimus.

- Im Steady State ist eine stark ausgeprägte Korrelation zwischen AUC und den Talspiegeln im Vollblut zu beobachten, weshalb die Überwachung der Talspiegel im Vollblut gute Schätzwerte für die systemische Exposition liefert.

Verteilung

- Die Verteilung von Tacrolimus kann nach intravenöser Infusion durch ein 2-Phasen-Modell beschrieben werden.

- Im systemischen Kreislauf wird Tacrolimus in hohem Maße an Erythrozyten gebunden, sodass das Vollblut- zu Plasma-Konzentrationsverhältnis ca. 20:1 beträgt.

- Im Plasma wird Tacrolimus größtenteils (> 98,8%) an Plasmaproteine gebunden, hauptsächlich an Serumalbumin und α-1-saures Glykoprotein.

- Tacrolimus wird im Organismus weitgehend verteilt.

- Im Steady State beträgt das auf die Plasmaspiegel bezogene Verteilungsvolumen ca. 1300 l (bei gesunden Probanden).

- Das auf der Grundlage von Vollblutkonzentrationen berechnete Verteilungsvolumen beträgt im Durchschnitt 47,6 l.

Metabolisierung

- Tacrolimus wird weitgehend in der Leber durch Cytochrom P450-3A4 metabolisiert und unterliegt auch in der Darmwand einer erheblichen Metabolisierung.

- Es konnten mehrere Metabolite nachgewiesen werden, von denen in vitro nur einer eine mit dem Effekt von Tacrolimus vergleichbare, immunsuppressive Aktivität aufweist.

- Im systemischen Kreislauf liegt nur einer der inaktiven Metabolite in geringen Konzentrationen vor. Demnach leisten die Metabolite keinen Beitrag zur pharmakologischen Wirkung von Tacrolimus.

Elimination

- Tacrolimus besitzt eine niedrige Clearance.

- Bei gesunden Probanden beträgt die durchschnittliche Gesamtkörper-Clearance, die über Vollblutkonzentrationen ermittelt wurde, 2,25 l/h.

- Bei erwachsenen Leber-, Nieren- und Herztransplantationspatienten wurden Werte von 4,1 l/h, 6,7 l/h bzw. 3,9 l/h ermittelt.

- Faktoren wie ein niedriger Hämatokritwert und geringe Proteinkonzentrationen, die zu einer Zunahme der ungebundenen Fraktion von Tacrolimus führen, oder eine durch Behandlung mit Kortikosteroiden herbeigeführte Verstärkung des Metabolismus sollen für die nach der Transplantation beobachteten höheren Clearance-Raten verantwortlich sein.

- Tacrolimus hat eine lange und von Fall zu Fall unterschiedliche Halbwertzeit.

- Bei gesunden Probanden beträgt die durchschnittliche Halbwertzeit im Vollblut ca. 43 Stunden.

- Sowohl nach intravenöser als auch nach oraler Gabe wird der größte Teil in den Fäzes ausgeschieden. Ca. 2% werden im Urin eliminiert.

- Der Anteil von unverändertem Tacrolimus im Urin und in den Fäzes lag unter 1%. Dies lässt darauf schließen, dass Tacrolimus vor der Ausscheidung fast vollständig metabolisiert wird, wobei die Ausscheidung hauptsächlich über die Galle erfolgt

Dosierung

Tacrolimus wird normalerweise in der ersten postoperativen Phase in Kombination mit anderen Immunsuppressiva gegeben. Die Dosis richtet sich dabei nach dem jeweiligen immunsuppressiven Regime.

Nebenwirkungen

Bei oraler Anwendung von Tacrolimus sind die häufigsten berichteten Nebenwirkungen:

- Tremor

- Nierenfunktionsstörung

- hyperglykämische Zustände

- Diabetes mellitus

- Hyperkaliämie

- Infektionen

- Hypertonie und Schlaflosigkeit

Wechselwirkungen

Tacrolimus besitzt wie auch Ciclosporin ein breites Spektrum an Wechselwirkungen, da Tacrolimus hauptsächlich durch das Cytochrom-P450-3A4 metabolisiert wird. Induktoren oder Inhibitoren diese Enzyms können dementsprechend die Plasmakonzentration von Tacrolimus erhöhen oder erniedrigen. Da Tacrolimus außerdem CYP3A4 inhibiert kann die gleichzeitige Anwendung mit Arzneimitteln, die durch CYP3A4 metabolisiert werden, deren Stoffwechsel beeinträchtigen.

Darüber hinaus wird Tacrolimusin in hohem Maße an Plasmaproteine gebunden, weshalb Wechselwirkungen mit Wirkstoffen, die auch eine hohe Affinität zu Plasmaproteinen aufweisen (z. B. nichtsteroidale Antiphlogistika, orale Antikoagulantien oder orale Antidiabetika) möglich sind.

Außerdem sind Wechselwirkungen mit Prokinetika (wie Metoclopramid und Cisaprid), Cimetidin und Magnesium-Aluminium-Hydroxid möglich, welche zu einer erhöhten systemischen Exposition von Tacrolimus führen können.

Kontraindikationen

Tacrolimus darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Tacrolimus oder andere Makrolide.

Schwangerschaft

Tacrolimus überwindet die Plazentaschranke und es wurden Fälle von spontanen Fehlgeburten bei Einnahme während der Schwangerschaft berichtet. Die Gabe von Tacrolimus in der Schwangerschaft kommt in Betracht, wenn keine sicherere Alternative zur Verfügung steht und das potentielle Risiko für den Fötus durch den Nutzen der Behandlung gerechtfertigt ist.

Stillzeit

Tacrolimus geht in die Muttermilch über und da eine Schädigung des Säuglings nicht ausgeschlossen werden kann, sollten Frauen während der Anwendung von Tacrolimus nicht stillen.

Verkehrstüchtigkeit

Tacrolimus kann visuelle und neurologische Störungen hervorrufen. Solche Effekte können bei Anwendung von Tacrolimus im Zusammenwirken mit Alkohol verstärkt in Erscheinung treten und die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen.

Wirkstoff-Informationen

-

Adoport 0,5 mg BB Farma Hartkapseln

BB Farma S.R.L.

-

Adoport 1 mg BB Farma Hartkapseln

BB Farma S.R.L.

-

Advagraf 0,5 mg 1 4U Pharma Hartkapseln, retardiert

1 4 U Pharma GmbH

-

Advagraf 0,5 mg 2care4 Hartkapseln, retardiert

2care4 ApS

-

Advagraf 0,5 mg 101 Carefarm Hartkapseln, retadiert

1 0 1 Carefarm GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Aaragon Hartkapseln, retardiert

Aaragon Pharma S.R.O.

-

Advagraf 0,5 mg Abacus Hartkapseln, retardiert

Abacus Medicine A/S

-

Advagraf 0,5 mg ACA Hartkapseln, retardiert

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Advagraf 0,5 mg Adequapharm Hartkapseln, retardiert

Adequapharm GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Allomedic Hartkapseln, retardiert

Allomedic GmbH

-

Advagraf 0,5 mg axicorp B.V. Hartkapseln, retardiert

axicorp Pharma B.V.

-

Advagraf 0,5 mg B2B Medical Hartkapseln, retardiert

B2B Medical GmbH

-

Advagraf 0,5 mg BB Farma Hartkapseln, retardiert

BB Farma S.R.L.

-

Advagraf 0,5 mg Beragena Hartkapseln, retardiert

Docpharm GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Bodensee Pharma Hartkapseln, retardiert

Bodensee Pharma GmbH

-

Advagraf 0,5 mg CC Pharma Hartkapseln, retardiert

CC Pharma GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Emra Hartkapseln, retadiert

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Eurim Hartkapseln, retardiert

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Fd Pharma Hartkapseln, retardiert

FD Pharma GmbH

-

Advagraf™ 0,5 mg Hartkapseln, retardiert

Astellas Pharma GmbH

-

Advagraf 0,5 mg kohlpharma Hartkapseln, retadiert

kohlpharma GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Orifarm Hartkapseln, retadiert

Orifarm GmbH

-

Advagraf 0,5 mg Originalis Hartkapseln, retardiert

Originalis B.V.

-

Advagraf 0,5 mg PB Pharma Hartkapseln, retardiert

PB Pharma GmbH

-

Advagraf 1 mg 1 4U Pharma Hartkapseln, retardiert

1 4 U Pharma GmbH

-

Advagraf 1 mg 2care4 Hartkapseln, retardiert

2care4 ApS

-

Advagraf 1 mg 101 Carefarm Hartkapseln, retadiert

1 0 1 Carefarm GmbH

-

Advagraf 1 mg Aaragon Hartkapseln, retardiert

Aaragon Pharma S.R.O.

-

Advagraf 1 mg Abacus Hartkapseln, retardiert

Abacus Medicine A/S

-

Advagraf 1 mg ACA Hartkapseln, retardiert

A.C.A. Müller ADAG Pharma AG

-

Advagraf 1 mg Adequapharm Hartkapseln, retardiert

Adequapharm GmbH

-

Advagraf 1 mg Allomedic Hartkapseln, retardiert

Allomedic GmbH

-

Advagraf 1 mg axicorp B.V. Hartkapseln, retardiert

axicorp Pharma B.V.

-

Advagraf 1 mg BB Farma Hartkapseln, retardiert

BB Farma S.R.L.

-

Advagraf 1 mg Beragena Hartkapseln, retardiert

Docpharm GmbH

-

Advagraf 1 mg Bodensee Pharma Hartkapseln, retardiert

Bodensee Pharma GmbH

-

Advagraf 1 mg CC Pharma Hartkapseln, retadiert

CC Pharma GmbH

-

Advagraf 1 mg Emra Hartkapseln, retadiert

Emra-Med Arzneimittel GmbH

-

Advagraf 1 mg Eurim Hartkapseln, retardiert

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

-

Advagraf 1 mg European Hartkapseln, retardiert

European Pharma B.V.

-

Advagraf 1 mg Fd Pharma Hartkapseln, retardiert

FD Pharma GmbH

-

Advagraf™ 1 mg Hartkapseln, retardiert

Astellas Pharma GmbH

-

Advagraf 1 mg kohlpharma Hartkapseln, retadiert

kohlpharma GmbH

-

Advagraf 1 mg Medicopharm Hartkapseln, retardiert

Medicopharm AG

-

Advagraf 1 mg Mpa Pharma Hartkapseln, retardiert

Mpa Pharma GmbH

-

Advagraf 1 mg Orifarm Hartkapseln, retadiert

Orifarm GmbH

-

Advagraf 1 mg Originalis Hartkapseln, retardiert

Originalis B.V.

-

Advagraf 1 mg PB Pharma Hartkapseln, retardiert

PB Pharma GmbH

-

Advagraf 3 mg 1 4U Pharma Hartkapseln retardiert

1 4 U Pharma GmbH

-

Advagraf 3 mg 2care4 Hartkapseln, retardiert

2care4 ApS