In Deutschland haben schätzungsweise 800.000 Menschen chronische Wunden an den Beinen, im Volksmund „offene Stellen“ genannt. Etwa 80% dieser Wunden sind die Folge von Problemen mit Venen oder Arterien. Diabetes mellitus und periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) sind Risikofaktoren für chronische Wunden. Die Durchblutung der Füße ist häufig schlecht und Betroffenen fehlt aufgrund von Nervenschäden das Empfinden. So können kleine Wunden entstehen, die nur schlecht abheilen, sich infizieren und chronifizieren können.

Amputationen als Folge chronischer Wunden

Chronische Wunden haben Folgen: Pro Jahr müssen mehr als 40.000 Zehen, Füße oder Unterschenkel amputiert werden, weil die Wunden nicht mehr ausheilen. Meist geht dem ein langer Leidensweg mit vielen Behandlungsversuchen voraus. Amputationen gelten als die Ultima Ratio, wenn alle anderen Optionen bereits ausgeschöpft sind.

Fischhaut unterstützt Wundheilung

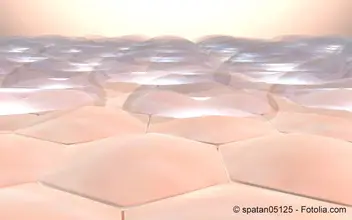

In einer aktuell laufenden multizentrischen Studie könnte sich nun aber eine neue Behandlungsoption ergeben: Fischhaut. Fischhaut erfüllt in der Natur viele Funktionen und unterscheidet sich von der menschlichen Haut. Sie muss vor unterschiedlichen Wasserzusammensetzungen und -temperaturen schützen, aber auch vor Verletzungen und Infektionen. Ähnlich der menschlichen Haut besteht sie unter anderem aus Zellen und einer Matrix, der Stützstruktur. Und diese Matrix ist das, was die Wissenschaft schon seit längerem interessiert.

Matrix fördert Regeneration

„Die Matrix kann man sich als Gerüst vorstellen, das den patienteneigenen Zellen dabei hilft, in das Wundgebiet einzuwandern und sich dort zu verankern“, erklärt Dr. med. Holger Diener, ein Experte der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e.V. (DGG). Die DGG ist an der Studie beteiligt. Ihre Mitglieder haben bereits Erfahrung mit Fischhaut bzw. der Matrix als Transplantat. „Seine großporige Struktur ähnelt dem Aufbau der menschlichen Haut und fördert das Einwandern und Vermehren der Hautstammzellen“, erläutert Diener die Vorteile.

Reduktion des Infektionsrisikos

Gleichzeitig lasse sich die Fischhaut so aufbereiten, dass das Risiko für Krankheitsübertragungen vermieden werden kann. Omega-3-Fettsäuren, die in dem Transplantat natürlicherweise vorkommen, können vermutlich zusätzlich den Heilungsprozess fördern, entzündungshemmend und antibakteriell wirken.

Überprüfung der Wirksamkeit

Mit der aktuellen Studie wird nun die Wirksamkeit von diesen Transplantationen wissenschaftlich überprüft. Teil nehmen Kliniken in Frankreich, Schweden, Italien, der Schweiz und Deutschland. In Deutschland sind unter anderem das Krankenhaus in Buchholz, die Universitätsklinik in Köln und das Städtische Krankenhaus Karlsruhe beteiligt.