Anlass für das Konsensuspapier

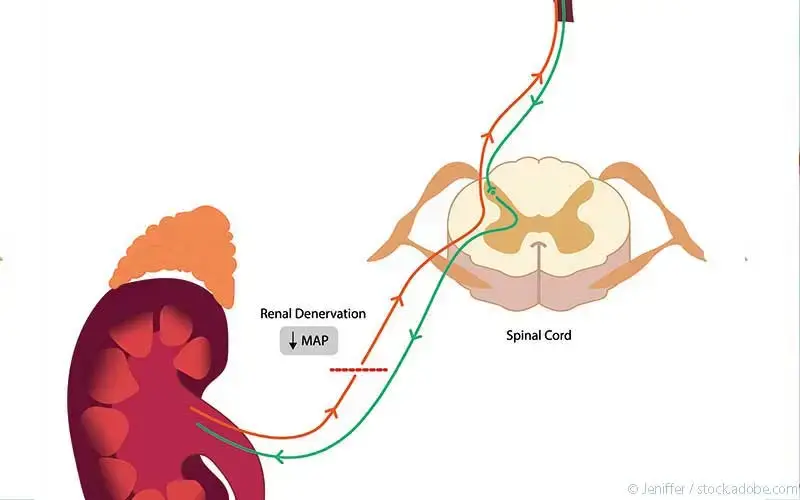

Hypertonie ist einer der häufigsten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse und gehört damit auch zu führenden Ursachen für kardiovaskuläre Todesfälle. Eine antihypertensive Medikation kann in den meisten Fällen den Blutdruck senken, aber nicht in allen. Seit rund zwei Jahrzehnten werden gerätebasierte Behandlungen als Zusatztherapie bei therapieresistenter Hypertonie geprüft. Unter diesen Verfahren gibt es für die renale Denervation (RDN) die meiste Evidenz für Sicherheit und Wirksamkeit.

Allerdings wurde die RDN in den 2018 publizierten europäischen Leitlinien zum Management der Hypertonie noch nicht empfohlen. Die verantwortlichen Fachgesellschaften, die European Society of Cardiology (ESC) und die European Society of Hypertension (ESH) verwiesen darauf, dass die Evidenz für eine Empfehlung der RDN noch nicht ausreicht. Seitdem haben aber mehrere randomisierte Studien mit Scheinkontrolle weitere Evidenz erbracht, die nun dazu führten, dass das ESC Council on Hypertension und die European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) ein Konsensuspapier zur RDN bei erwachsenen Hypertonie-Patienten veröffentlichten [1,2].

Resistente Hypertonie als Indikation

Laut Konsensus kommt die RDN in erster Linie bei Patienten mit unkontrollierter resistenter Hypertonie infrage. Als resistent wird eine Hypertonie bezeichnet, wenn der Blutdruck trotz entsprechender Veränderungen des Lebensstils und der Einnahme von ≥ 3 Antihypertensiva (einschließlich eines Diuretikums) im hypertensiven Bereich liegt, d.h. bei einer Messung in der Praxis ≥140/≥90 mmHg, bestätigt durch systolische Werte ≥130 mmHg bei ambulanter 24-Stunden-Messung oder ≥135 mmHg bei Messung am Tag. Gleichzeitig sollten die Kandidaten für eine RDN eine geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) von ≥40 ml/min/1,73 m2 aufweisen.

Diagnose der Resistenz

Für die Therapieentscheidung „renale Denervation“ ist die korrekte Diagnose „resistente Hypertonie“ zwingend erforderlich. Diese bedingt den Ausschluss einer „pseudoresistenten Hypertonie“ (v.a. durch mangelnde Therapieadhärenz) und einer sekundären Hypertonie. Sekundäre Hypertonien werden beispielsweise durch einen primären Hyperaldosteronismus, renovaskuläre Krankheiten und chronische Krankheiten der Niere verursacht. Bei der Behandlung der sekundären Hypertonie steht die Therapie der jeweiligen Ursache im Vordergrund.

Einbeziehung der Patienten in die Therapieentscheidung

Eine RDN kann auch bei Patienten erwogen werden, die antihypertensive Medikamente als Dauermedikation nicht vertragen. Die Indikation sollte von multidisziplinären Teams aus Hypertonieexperten und interventionellen Kardiologen geprüft werden. Von Bedeutung ist eine Evaluierung des kardiovaskulären Gesamtrisikos der Patienten. Bei hohem Risiko wird die RDN eher favorisiert.

Das Expertenteam empfiehlt die Einbeziehung des Patienten in die Therapieentscheidung. Entscheidend für die „shared-decision“ ist dabei die sorgfältige Aufklärung des Patienten über die Vorteile und die Grenzen der Intervention.

Durchführung der renalen Denervation

Zentren, die eine RDN anbieten, sollten über entsprechendes Knowhow und Ressourcen zum Management potenzieller Komplikationen verfügen. Die Intervention sollte von einschlägig ausgebildeten und erfahrenen interventionellen Kardiologen durchgeführt werden. Das Konsensuspapier beschreibt hierzu ausführlich die Voraussetzungen, die sowohl die Zentren als auch die interventionellen Kardiologen für den Eingriff haben sollen.

Es besteht noch Forschungsbedarf

Die Autoren des Konsensuspapiers sehen noch einige offene Fragen im Zusammenhang mit der RDN, die der Klärung bedürfen. So konnten z.B. bislang keine Marker oder Charakteristika identifiziert werden, die anzeigen, wie gut oder schlecht die Chancen für einen Therapieerfolg bei einem bestimmten Patienten stehen. Außerdem gibt es während des Eingriffs noch keine Möglichkeit festzustellen, wie erfolgreich die Nervenverödung war. Auch welche Ergebnisse wiederholte Interventionen bei Patienten mit persistierender Hypertonie nach der ersten RDN erbringen, ist noch nicht geklärt.

Ob eine große Endpunktstudie nötig ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Autoren merken dazu an, dass die Senkung des Blutdrucks ein akzeptierter Surrogatmarker für eine Reduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität ist und Studien bestätigen die positiven Effekte. Beim aktuellen Stand des Wissens spielt es dabei keine Rolle, wie die Blutdrucksenkung erreicht wurde.