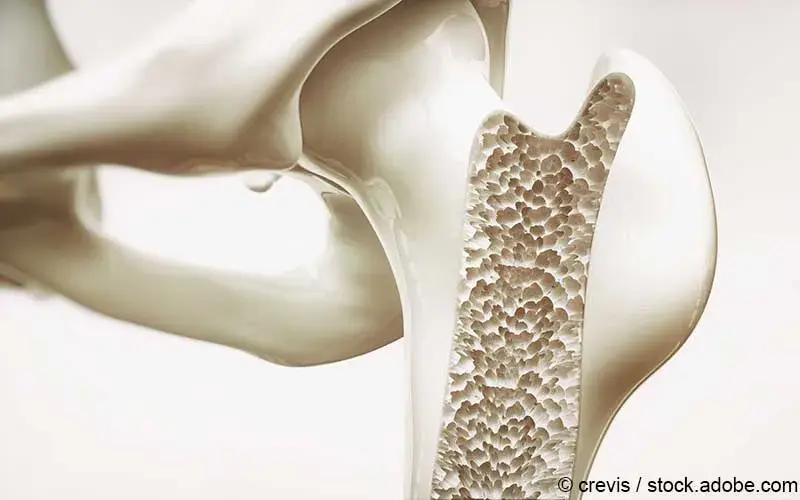

Diabetes mellitus kann mit vielen Komplikationen und Folgeerkrankungen einhergehen. Beim Diabetes mellitus Typ 1 (T1DM) sind das unter anderem Knochenbrüche. Typ-1-Diabetikerinnen und -Diabetiker haben ein fünffach höheres Risiko für Hüftfrakturen als Menschen, die keinen Diabetes haben. Knochenbrüche, vor allem Hüftfrakturen, gehen besonders bei älteren Menschen mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität einher. Deshalb ist es wichtig, Knochenbrüche in fortgeschrittenem Alter zu vermeiden.

Diabetes und Knochendichte

Eine mögliche Erklärung, warum gerade bei einem Typ-1-Diabetes das Frakturrisiko deutlich erhöht ist, liegt in der Knochendichte (Bone Mineral Density, kurz BMD). Sie ist bei Diabetikerinnen und Diabetikern vom Typ 1 niedriger. Die Knochendichte selbst beeinflussen jedoch viele Erkrankungen. Da gerade T1DM häufig mit weiteren Komplikationen einher geht, ist es naheliegend, dass sich auch mit dem Diabetes zusammenhängende Faktoren auf die Knochendichte auswirken könnten. Dazu könnten beispielsweise der HbA1c, höhere Advanced Glycation Endproducts (AGEs) und andere Komplikationen der Diabeteserkrankung zählen. Eine amerikanische Studie hat sich näher mit dem Thema befasst. Die Daten wurden im Journal »The Lancet Diabetes & Endocrinology« publiziert.

Zielsetzung

Ziel der Studie war es, zu untersuchen, welcher Zusammenhang zwischen höheren HbA1c-Werten, erhöhten AGEs und Diabeteskomplikationen mit der Knochendichte besteht.

Methodik

Die Querschnittsstudie ist Teil der EDIC-Studie, einer Langzeitbeobachtungsstudie mit dem Titel „Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications“. Die Teilnehmenden der EDIC-Studie stammen wiederum aus der noch älteren „Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)“-Studie. Sie wurde an 27 Orten in den USA und Kanada durchgeführt und enthält Daten zu mehr als 30 Jahren Follow-up.

Teilnahmekriterien

Eingeschlossen wurden alle aktiven EDIC-Teilnehmenden. Ausgenommen hiervon waren Teilnehmende, die schwanger waren, einen Neurostimulator implantiert bekommen hatten, zu schwer waren für das Duale Röntgenabsorptiometrie-Gerät (DXA) oder nicht teilnehmen wollten.

Messungen

Gemessen wurde die Knochendichte der Teilnehmenden mittels DXA-Aufnahmen verschiedener Knochen. Dazu zählten die gesamte Hüfte und isoliert dem Femurhals, die lumbale Wirbelsäule, der distale Unterarm und die untere Wirbelsäule. Letztere wurde im Bereich T4 bis L4 auf Wirbelkörperfrakturen hin untersucht. Kompressionsfrakturen und Kalzifikationen wurden von der Analyse ausgeschlossen.

Zusätzlich wurden an Hüfte, Wirbelsäule und Radius der Trabecular Bone Score (TBS) mittels DXA gemessen. Mittels Skin Intrinsic Fluorescence (SIF) maß das Team zusätzlich die AGEs.

Der durchschnittliche HbA1c und Nierenwerte sowie periphere Neuropathien und diabetische Retinopathien wurden regelmäßig abgeklärt und flossen in die Analyse ein.

Das primäre Outcome der Studie war die totale Knochendichte der Hüfte.

Ergebnisse

Die DCCT-Studie umfasste 1147 aktive EDIC-Teilnehmende, die auch zu Beginn der Querschnittsstudie noch aktiv waren. Davon wurden 194 Teilnehmende zwischen September 2017 und September 2019 für die EDIC Studie zur skeletalen Gesundheit gescreent. Bei 1058 Teilnehmenden lag mindestens ein vollständiges Set von DXA-Scans vor, sodass diese Teilnehmenden in die Querschnittsstudie eingeschlossen werden konnten.

Charakteristika der Teilnehmenden

Von den 1059 Teilnehmenden waren 47,8% weiblich und 52,2% männlich. Fast alle Teilnehmenden (96,6%) waren weiß. Das Durchschnittsalter lag bei 59,2 Jahren (Standardabweichung [SD] 6,7). Durchschnittlich lagen 31,8 Follow-Up Jahre (SD 1,7) nach der Randomisierung in der DCCT-Studie vor. Die Teilnehmenden hatten seit durchschnittlich 37,7 Jahren (SD 4,9) Diabetes.

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden (53,1%) hatte bereits Knochenbrüche in der Vorgeschichte. Bei 9,9% der Frauen und 3,3% der Männer zeigten T-Score Messungen eine Osteoporose an. Unter den Frauen hatten 3,4% und unter den Männern 6,3% Nachweise von Wirbelfrakturen.

Einfluss von Risikofaktoren

Die Analysen zeigten, dass ein höherer durchschnittlicher HbA1c, höhere SIF-Werte und Nierenerkrankungen assoziiert waren mit niedrigerer Knochendichte. Das betraf alle gemessenen Knochen außer der lumbalen Wirbelsäule und der TBS-Werte. Retinopathien und Neuropathien waren nicht assoziiert mit niedrigeren Knochendichtewerten.

Beim HbA1c als Langzeitblutzuckerwert zeigte sich das deutlich: War der Wert um einen Prozentpunkt höher, unterschied sich die Gesamthüftknochendichte um jeweils -10,7 mg/cm² (95%-Konfidenzintervall [KI] -19,6 bis -1,7) für jedes ansteigende Prozent. Wurde der HbA1c zeitgewichtet, lag der Unterschied bei -19,7 mg/cm² (95%-KI -28,1 bis -11,2) pro einem Prozentpunktanstieg des HbA1c.

Ähnliches wurde für die SIF-Messungen beobachtet: Für alle fünf Einheiten Anstieg, änderte sich die Knochendichte um -20,5 mg/cm² (95%-KI -29,9 bis -11,0) und bei bestehender Nierenerkrankung um -51,7 mg/cm² (95%-KI -80,6 bis -22,7). Auch höhere AGEs waren mit niedrigeren Knochendichtemessungen an der gesamten Hüfte, dem Hüftkopf und dem distalen Radius verbunden.

Fazit

Bei Diabetes mellitus Typ 1 besteht ein fünffach höheres Risiko für Knochenbrüche. Eine schlechte glykämische Kontrolle, akkumulierte AGEs und Nierenerkrankungen sind unabhängige Risikofaktoren für eine niedrigere Knochendichte bei älteren Erwachsenen mit T1DM. Dadurch steigt das Frakturrisiko der Betroffenen.

Das sind Ansatzpunkte für die Praxis: Ist der Blutzucker von Betroffenen gut eingestellt und lassen sich Nierenerkrankungen, soweit möglich, ganz vermeiden, könnte der Knochenverlust reduziert werden. Gleichzeitig könnten Betroffene von Osteoporose-Screenings profitieren, empfehlen die Studienautoren. So könnten sich bei Typ-1-Diabetikerinnen und -Diabetikern einige Knochenbrüche ultimativ vermeiden lassen.