Hintergrund

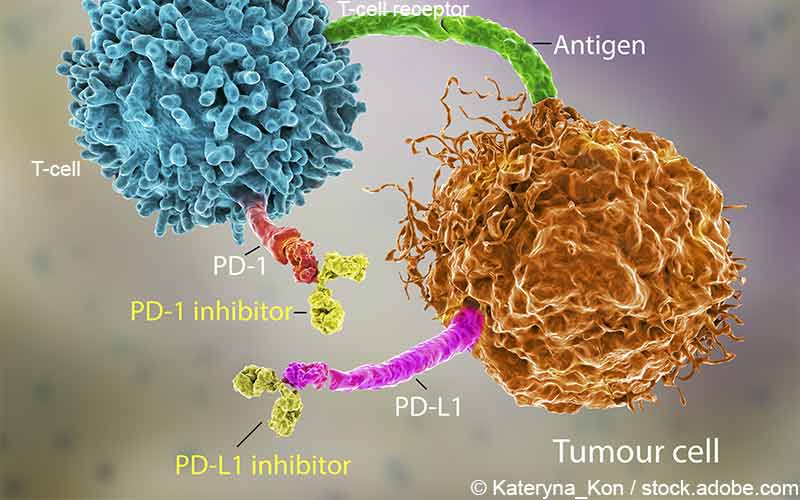

In der Onkologie kommen Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) immer häufiger zum Einsatz. Die ICIs aktivieren die Tumorabwehr, indem sie Blockaden zwischen Antigen-präsentierenden Zellen und T-Lymphozyten an den sogenannten Checkpoints unterbrechen (z. B. anti-programmed death-1 [anti-PD-1]). Die aktivierte Abwehr greift jedoch nicht nur die Krebszellen an, sondern kann auch autoimmune und autoinflammatorische Prozesse in anderen Organsystemen auslösen. Am Herzen können die ICIs eine autoimmune Myokarditis hervorrufen, die vermutlich von T-Effektorzellen ausgelöst wird. Eine darauffolgende Antikörperreaktion verstärkt die pathogenen Mechanismen am Herzmuskel, in deren Folge Kardiomyozyten untergehen. [1,2]

Bedeutung der ICI-assoziierten Myokarditis

PD. Dr. Lorenz Lehmann, Sektion Kardioonkologie Innere Medizin III am Universitätsklinikum Heidelberg berichtete auf der DGK-Jahrestagung 2021, dass eine Myokarditis durch ICIs zwar eher selten vorkommt, aber dafür besonders schwerwiegend sei. „Das Hauptproblem ist, dass die Rate schwerer unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse, wie plötzlicher Herztod, höhergradigen Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz sehr hoch ist, sie liegt bei circa 50 Prozent“, erklärte Lehmann. Darüber hinaus meinte Lehmann, dass die Inzidenz der ICI-assoziierten Myokarditis möglicherweise unterschätzt werde. In einer dänischen Registerstudie wurde im Zuge der Behandlung von Lungenkarzinomen mit einem PD1-Inhibitor bei 1,8% aller Patienten Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Rund 10% der Patienten litten unter kardialen Arrhythmien, die möglicherweise von unerkannten Myokarditiden hervorgerufen wurden. [3]

Wenig ausgeprägte Symptome

Kardiale Symptome, wie Dyspnoe und seltener Angina Pectoris, sind bei der ICI-assoziierten Myokarditis in der Regel eher mäßig ausgeprägt. Daneben werden häufig ein Troponin Anstieg und unspezifische T-Negativierungen oder eine Tachykardie im EKG festgestellt. Seltener kommt es zu Blockbildern und zu schwereren Arrhythmien. Die wenig auffälligen echokardiografischen Befunde in der Anfangsphase der ICI-assoziierten Myokarditis könnten dazu führen, dass die Erkrankung spät oder gar nicht diagnostiziert wird.

Empfehlungen für die Früherkennung

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) e. V. hat daher in einem ein Konsensuspapier zur Onkologischen Kardiologie aus dem Jahr 2020 Maßnahmen zur Verbesserung der Früherkennung von ICI-assoziierten Myokarditiden empfohlen. Insbesondere sollte bei Krebspatienten vor einer geplanten ICI-Therapie eine kardiologische Untersuchung inklusive Troponinbestimmung, 24-h-EKG sowie cMRT oder Echokardiografie durchgeführt werden, um Risikopatienten zu identifizieren und/oder über die Baseline-Werte schneller Veränderungen zu erkennen. Während der ICI Therapie sollten zur kardialen Kontrolle nach 2 und 4 Wochen sowie ab dann alle 12 Wochen Troponin und CK bestimmt, ein EKG angefertigt und eine klinische Einschätzung abgegeben werden. Falls ein Myokarditis Verdacht besteht, muss dieser verifiziert und die ICI-Therapie vorläufig gestoppt oder abgebrochen werden und eine immunsuppressive Behandlung eingeleitet werden. Dabei sind die langen Halbwertszeiten ICIs zu beachten. [4]