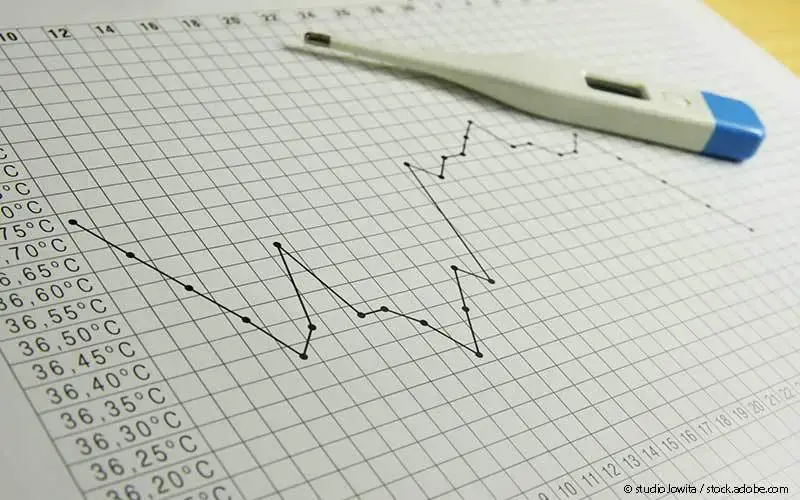

Migräne im Rhythmus des Zyklus

Frauen leiden dreimal häufiger unter Migräne als Männer. Die Attacken-Frequenz und die Schmerzhaftigkeit nimmt um die menstruale Blutung und in der perimenopausalen Phase häufig zu. Nach der Menopause nimmt die Migräne-Prävalenz bei Frauen allmählich ab. Während einige Patientinnen unter oraler Kontrazeption Verbesserungen ihrer Migräne beobachten, verschlechtert sich das Krankheitsbild bei den anderen [1].

Östrogen und CGRP

In präklinischen Studien aktivierten die Schwankungen der Geschlechtshormone das trigeminovaskulären System und lösten die Freisetzung von CGRP (Calcitonin Gene related Peptide) aus. Die klinische Evidenz hierzu ist jedoch nicht eindeutig: Während ältere Studien beim Menschen direkte Korrelationen zwischen erhöhten Östrogen- und CGRP-Konzentrationen sahen, beobachteten neuere Studien eine verstärkte CGRP-Freisetzung bei eher niedrigen Östrogen-Spiegeln.

Kurze Halbwertszeit von CGRP im Blut

Diese widersprüchlichen Ergebnisse könnten auch durch die Messmethodik entstanden sein, denn CGRP hat im peripheren Blut eine sehr kurze Halbwertszeit. Die Abbau- und Verdünnungseffekte erschweren die korrekte Messung von CGRP im Plasma. In einer Pilotstudie konnte gezeigt werden, dass CGRP in der Tränenflüssigkeit von Migränepatienten im Vergleich zu Personen ohne Migräne erhöht ist. Möglicherweise sind die CGRP-Konzentrationen in der Tränenflüssigkeit aussagekräftiger als die im peripheren Blut, weil sich die Tränendrüsen in der Nähe zum trigeminovaskulären System befinden, so eine Hypothese.

Messungen von CGRP im Plasma und der Tränenflüssigkeit

Um mehr Klarheit über die Zusammenhänge zwischen Östrogen-Spiegeln und CGRP-Konzentrationen zu erhalten, kombinierten Wissenschaftler um Dr. Bianca Raffaeli, Ärztin am Berliner Universitätsklinikum Charité, Messungen von CGRP in Plasma und Tränenflüssigkeit bei Frauen mit und ohne episodische Migräne (EM). Insgesamt 180 Frauen wurden in sechs Gruppen (n=30) eingeteilt:

- Frauen mit einem regelmäßigen Menstruationszyklus: Gruppe mit EM und Kontrollgruppe ohne EM

- Frauen, die orale Kontrazeptiva nutzen: Gruppe mit EM und Kontrollgruppe ohne EM

- Frauen in der Postmenopause: Gruppe mit EM und Kontrollgruppe ohne EM.

Terminierung der Messungen nach Gruppen

Die Teilnehmerinnen mit regelmäßigem Menstruationszyklus wurden zweimal untersucht: Einmal am Zyklustag 2 (± 2 Tage), einer Phase mit niedrigem Östrogenspiegel, und einmal in der periovulatorischen Phase am Tag 13 (± 2), in der die Östrogenwerte am höchsten sind. Die Teilnehmerinnen, die orale Kontrazeptiva einnahmen, wurden am Tag 4 (±2) des hormonfreien Intervalls und zwischen den Tagen 7 und 14 der Hormoneinnahme einer Untersuchung unterzogen. Die einmaligen Untersuchungen bei den postmenopausalen Frauen wurden zufällig terminiert.

Höhere CGRP-Werte bei niedrigen Östrogenspiegeln

Die Teilnehmerinnen mit regelmäßiger Menstruation und EM wiesen während der Blutung statistisch signifikant höhere CGRP-Werte auf als Frauen ohne EM. Die CGRP-Plasmawerte der Frauen mit EM betrugen im Durchschnitt: 5,95 pg/ml (Interquartile range [IQR] 4,37 bis 10,44) vs. 4,61 pg/ml bei Frauen ohne EM (IQR 2,83 bis 6,92; p=0,020). Die CGRP-Werte in der Tränenflüssigkeit waren bei den Frauen mit EM 1,20 ng/ml (IQR 0,36 bis 2,52) vs. ohne EM 0,4 ng/ml (IQR 0,14 bis 1,22; p=0,005).

Bei Frauen, die oral verhüteten, und bei postmenopausalen Frauen hatten die Migränepatientinnen und die entsprechenden Kontrollen ähnliche CGRP-Werte. Bemerkenswert war, dass Migränepatientinnen mit regelmäßigem Zyklus in der Tränenflüssigkeit aber nicht im Plasma höhere CGRP-Werte als Frauen mit EM unter oralen Kontrazeptiva aufwiesen (p=0,015 im hormonfreien Intervall und p=0,029 während der Hormoneinnahme).

Weiterer Forschungsbedarf

„Auch wenn diese Daten noch durch größere Studien bestätigt werden müssen: Sie deuten darauf hin, dass beim Menschen die Freisetzung von CGRP abhängig vom hormonellen Zustand ist“, erklärte Raffaelli. „Wie aber aus unserer Studie ersichtlich wird, gibt es Frauen, die auch ohne Hormonschwankungen Migräne bekommen. Wir vermuten, dass bei ihnen andere Prozesse im Körper eine Rolle bei der Entstehung einer Attacke spielen [2].“ Zur Methodik merkte Raffaeli an, dass sich das Messen der CGRP-Level in der Tränenflüssigkeit als gut machbar erwiesen hatte [3].