Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e. V. (DGRh) publizierte zu diesem Thema eine Pressemitteilung mit Anwendungsempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts (RKI). Diese sollen helfen, Unsicherheiten bezüglich der von der STIKO empfohlenen Impfungen bei Autoimmunkrankheiten und anderen chronisch-entzündlichen Erkrankungen sowie bei Patienten mit immunmodulatorischer Therapie abzubauen und einen sicheren Umgang mit Impfvakzinen zu gewährleisten. Ein guter Impfschutz ist dabei nicht nur für die Patienten selbst nützlich. Um die Gefahr einer Erreger-Übertragung zu minimieren, sollten sich auch deren Angehörigen impfen lassen, so der Rat der Experten.

Rheuma-Patienten erkranken doppelt so häufig an Infektionen

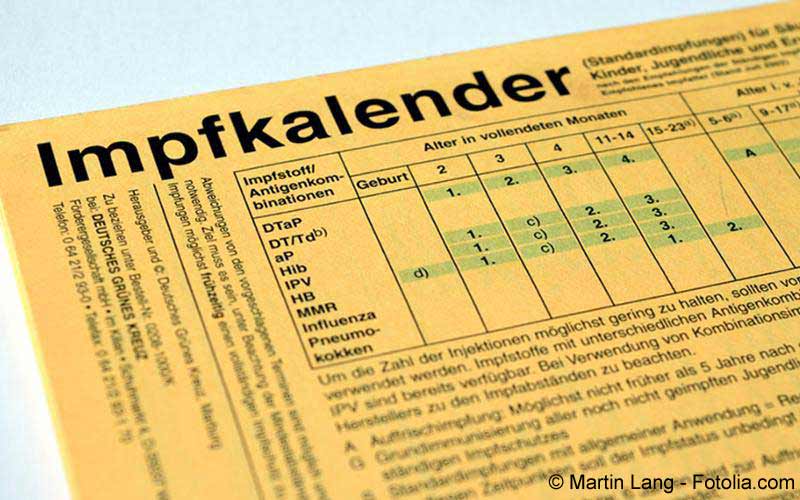

Das Abwehrsystem ist bei autoimmunassoziierten Pathologien – zu denen auch die Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises gehören – in ständiger Alarmbereitschaft. Deshalb ist es häufig nicht in der Lage, einen ausreichenden Schutz vor Bakterien, Viren und Co. zu bieten. „Die Entzündung bindet Ressourcen, die bei der Abwehr von Krankheitserregern fehlen können“, erklärt Professor Hendrik Schulze-Koops, Präsident der DGRh und Leiter der Rheumaeinheit am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Rheuma-Patienten erkranken deshalb doppelt so oft an viralen oder bakteriellen Infektionen wie andere Menschen. Aus diesem Grund rät das STIKO-Expertenteam Betroffenen und Angehörigen, alle empfohlenen Impfungen wahrzunehmen. Das gilt nicht nur für ältere Menschen mit rheumatoider Arthritis oder Psoriasis-Arthritis. Auch jüngere Menschen, zum Beispiel mit Morbus Bechterew, sollten darauf achten, dass sie alle für Kinder und Jugendliche vorgesehenen Impfungen erhalten haben.

Immunsystem rheumatischer Patienten geschwächt

„Das Problem ist, dass die Wirkung einer Impfung auf ein intaktes Immunsystem angewiesen ist“, erläutert Professor Schulze-Koops. „Es muss die Antikörper bilden, die später vor einer Infektion schützen.“ Genau darin besteht aber vielfach die Schwierigkeit bei rheumatischen Erkrankungen. Somit ist auch der Impferfolg gefährdet. Noch problematischer sind Impfungen bei Patienten, die immunsuppressive Arzneimittel erhalten. Solche Medikamente sind heute bei den meisten Autoimmunkrankheiten Basis der Behandlung. Die Mehrzahl der Patienten erhält beispielsweise den Wirkstoff Methotrexat (MTX), der eine Progression der Gelenkdestruktion verhindern soll. Bei schubartigem Krankheitsverlauf können zudem Glukokortikoide erforderlich sein, um die Beschwerden wirksam zu lindern.

Totimpfstoffe sind bedenkenlos einsetzbar

Ob immunsuppressiv behandelte Patienten geimpft werden dürfen, hängt in erster Linie vom Impfstoff ab. Die meisten Vakzine enthalten abgetötete Erreger. Gängige Totimpfstoffe richten sich zum Beispiel gegen Pneumokokken, Hepatitis B-Viren (HBV), Meningokokken, Varicella-Zoster-Viren (VZV) und humane Papillomaviren (HPV). Der Grippeimpfstoff gegen Influenza-Viren gehört – mit Ausnahme der üblicherweise nur bei Kindern applizierten nasalen Vakzine – ebenfalls dazu. Totimpfstoffe können nach Einschätzung der meisten Experten bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen bedenkenlos verabreicht werden. Die Schutzwirkung ist nahezu mit der von gesunden Menschen vergleichbar.

Vorsicht bei Biologika- und Steroidtherapie

„Bei einigen stark wirkenden Immunsuppressiva kann die Fähigkeit des Immunsystems zur Antikörperbildung jedoch soweit eingeschränkt sein, dass keine Schutzwirkung erzielt wird“, weiß Schulze-Koops. Dazu gehören vor allem Biologika wie Abatacept, Adalimumab, Etanercept, Fingolimod, Interferon-ß, Leflunomid und Rituximab. Die Experten der STIKO empfehlen deshalb, die Impfungen zwei, besser vier Wochen vor Behandlungsbeginn mit diesen Wirkstoffen abzuschließen. Gegebenenfalls sind nach individueller Nutzen-Risiko-Einschätzung auch kürzere Impfabstände im Off-Label-Use möglich.

Patienten mit einer Glukokortikoid-Therapie können Totimpfstoffe prinzipiell jederzeit erhalten. Dennoch empfehlen die Experten auch hier, die Immunisierung mindestens zwei, besser vier Wochen vor Therapiebeginn abzuschließen.

Impfung mit Lebendimpfstoffen meist vor Ausbruch der Erkrankung abgeschlossen

Besondere Vorsicht ist beim Einsatz von Lebendimpfstoffen geboten, die attenuierte Krankheitserreger enthalten. „Das Immunsystem gesunder Menschen kommt damit gut zurecht. Bei abwehrgeschwächten Menschen kann es jedoch zu einer Infektion kommen“, so Schulze-Koops. Lebendimpfstoffe werden vor allem gegen Masern, Mumps und Röteln sowie gegen Gelbfieber und Rotaviren geimpft. Die ältere Zoster-Vakzine gehörte früher ebenfalls zu dieser Gruppe. Heute enthält der Impfstoff jedoch inaktivierte Erreger.

Insgesamt sieht die STIKO aber auch bei Lebendimpfstoffen kein Problem. Üblicherweise werden diese Impfungen in den ersten Lebensjahren gegeben. Sie sind also in der Regel vor Auftreten einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung abgeschlossen.