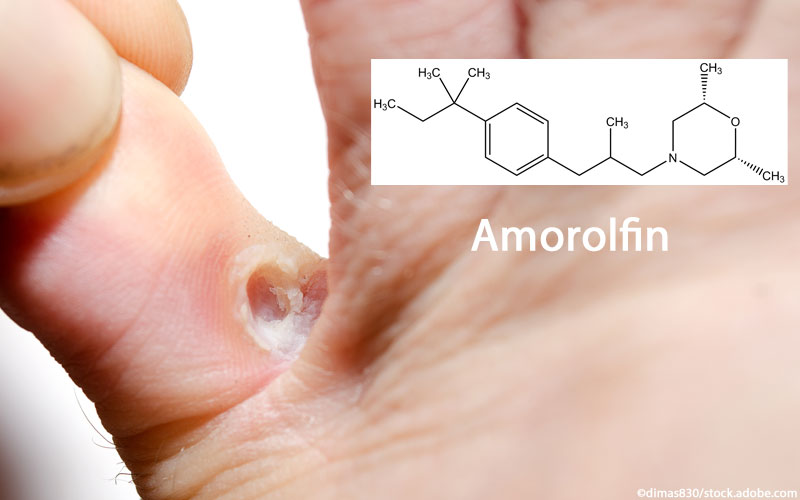

Das Morpholin-Derivat Amorolfin inhibiert die beiden genannten Enzyme der Ergosterolbiosynthese, dies führt zu einer erhöhten Permeabilität der Zellmembran von Pilzen, durch Einbau falscher Sterole und entspricht der Wirkung der Azol-Antimykotika [2]. Amorolfin weist dadurch ein breites Wirkspektrum und eine geringe Resistenzentwicklung auf.

Aufgrund einer hohen Eiweißbindung und einer raschen Metabolisierung wird Amorolfin nur topisch angewendet. Die Einsatzgebiete sind Dermatomykosen und Onychomykosen, wobei zweiteres öfters Anwendung findet.

Was ist zu beachten?

- Amorolfin (z.B. Loceryl Creme): 1-mal täglich (abends) für einen Zeitraum von 2 bis maximal 6 Wochen anwenden

- Amorolfin sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet werden und eine Anwendung auf größeren, stark erodierten oder entzündeten Hautflächen sowie unter Okklusion vermieden werden.

- Aufgrund fehlender klinischer Erfahrung sollen Kinder und vor allem Kleinkinder sowie Säuglinge nicht mit Amorolfin behandelt werden.

Studienlage

In dem Cochrane Review Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the foot aus dem Jahr 2007 wird eine doppelblinde, Parallelgruppenstudie aufgeführt, die eine 1% Bifonazol-Creme mit unter anderem einer 0,5% Amorolfin-Creme über einen Behandlungszeitraum von sechs Wochen vergleicht. Es gab in keiner der beiden Gruppen ein Therapiemisserfolg, wobei die Patientengruppen sehr klein waren (n=9).

Schlussfolgernd ist die Evidenzlage für Amorolfin im Vergleich zu den anderen topischen Antimykotika eindeutig schlechter. Für eine abschließende Bewertung sind weitere Studien zu Amorolfin bei Tinea pedis erforderlich.