Hintergrund

Längst ist bekannt, dass COVID-19 nicht nur zu respiratorischen Symptomen führt. Auch neurologische Symptome treten auf, als am bekanntesten und häufigsten zu nennen ist hier sicherlich die Anosmie. Daneben sind weitere, mitunter schwerwiegendere, neurologische Manifestationen bekannt. Im renommierten Fachjournal „The Lancet“ wurde kürzlich eine Studie über das erhöhte Schlaganfall-Risiko nach einer SARS-CoV-2-Infektion publiziert.

Darüber hinaus können kognitive Beeinträchtigungen auftreten, was sich auch in erhöhten Serumspiegeln von Biomarkern der Neurodegeneration zeigt, die aus der Diagnostik von Demenz und Parkinson bekannt sind. Neben der Analyse möglicher Korrelationen zwischen neurologischen Manifestationen über Biomarker bei COVID-19-Patienten, sind auch Daten aus der zerebralen Bildgebung von Interesse.

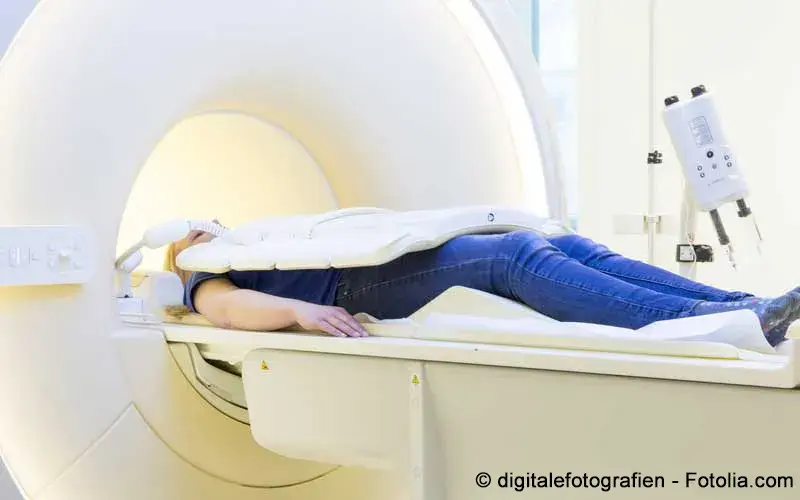

Zahlreiche Studien haben bereits SARS-CoV-2-assoziierte Veränderungen der Gehirnstruktur mittels CT, MRT oder PET untersucht. Hierbei wurde ein breites Spektrum an Veränderungen detektiert, von Hyperintensitäten der weißen Substanz, über Hypoperfusion bis hin zu Zeichen von ischämischen Veränderungen. Die Veränderungen waren über das gesamte Gehirn verteilt, insgesamt aber häufiger im Großhirnbereich anzutreffen. Die Datenerhebung bei einem Großteil der Studien erfolgte bei Patienten mit schweren COVID-Verläufen.

Zielsetzung

Ein Team um Dr. Gwenaëlle Douaud vom Nuffield Department of Clinical Neurosciences der Universität Oxford untersuchte zerebrale MRT-Befunde von COVID-19-Patienten vor und nach der SARS-CoV-2-Infektion [1]. Ein Vergleich mit MRT-Daten einer gesunden Kontrollgruppe wurde ebenfalls vorgenommen.

Methodik

Das Forscherteam nutzte Daten der „UK Biobank Imaging Study“ [2]. Diese Studie läuft seit dem Jahr 2006, seitdem wurde bei mehr als 40.000 Menschen mit einem Alter über 45 Jahren ein zerebrales MRT durchgeführt. Die Scans finden an vier Zentren nach standardisierten Protokollen statt.

Vergleich der MRT-Daten vor und nach COVID-19

Bei 785 Teilnehmenden der Studie mit einem Alter von 51-81 Jahren wurden zwei MRT-Scans durchgeführt. Davon hatten 401 Teilnehmende zwischen dem ersten und zweiten Scan eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht und hatten gleichzeitig ein unauffälliges erstes MRT. Zwischen der Infektion und dem zweiten Scan lagen durchschnittlich 141 Tage. Zusätzlich wurden 384 Kontrollen einbezogen, die keine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten. Durch den Vergleich der Daten prä und post Infektion wurde die Wahrscheinlichkeit einer Fehlinterpretation von Befunden reduziert. Das heißt konkret: Fanden die Forscher nach der Infektion Veränderungen in der zerebralen Bildgebung, so sind diese sehr wahrscheinlich auf die Infektion zurückzuführen, weil sie im ersten Scan vor der Infektion nicht bestanden.

Das Team um Douaud führte eine umfassendes Matching der Gruppen durch, so dass keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ethnizität, mittleren Blutdruck, Diabetes mellitus, Gewicht, Alkohol- und Nikotinkonsum sowie dem sozioökonomischen Status bestanden.

Ergebnisse

Beim Vergleich der Bildgebungsdaten vor und nach COVID-19 bzw. im Vergleich mit der gesunden Kontrollgruppe zeigten sich signifikante Veränderungen. Nach der Infektion kam es zu einer Abnahme der grauen Substanz und des Gewebekontrastes im orbitofrontalen Kortex und dem parahippocampalen Gyrus (Teil des limbischen Systems). In den Regionen mit funktioneller Verbindung zum primären olfaktorischen Kortex gab es vermehrt Anzeichen für eine Gewebeschädigung. Außerdem stellten die Forscher eine stärkere Reduktion der Gesamtgröße des Gehirns nach COVID-19 fest.

Strukturelle und kognitive Veränderungen auch nach milden COVID-19-Verläufen

Die COVID-Patienten zeigten im Durchschnitt auch stärkere kognitive Einbußen zwischen den beiden Untersuchungszeitpunkten. Sowohl die in der Bildgebung erhobenen Befunde als auch die kognitiven Effekte blieben unverändert, auch nachdem die Wissenschaftler 15 Teilnehmende mit eine schweren COVID-Verlauf und Hospitalisierung aus den Berechnungen ausgeklammert hatten.

Fazit

Die Studienergebnisse zeigen strukturelle Veränderungen im zerebralen MRT und kognitive Einbußen nach einer SARS-VoV-2-Infektion. Die Forscher vermuten eine Virusausbreitung über olfaktorisch-neuronale Wege und diskutieren neuroinflammatorischer Vorgänge. Die strukturellen Veränderungen könnten nach Meinung der Autoren auch durch die Anosmie, welche in einem Wegfall des sensorisch-olfaktorischen Inputs resultiert, bedingt sein.

„Die Daten der UK Biobank zeigen, dass es für die neurologischen Post-COVID-Symptome ein morphologisches Korrelat gibt“, kommentiert Professor Dr. med. Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie [3]. „Ob die in der Bildgebung dokumentierten Veränderungen im Verlauf reversibel sind oder im Sinne einer Neurodegeneration langfristig persistieren, muss nun im Follow-up weiter untersucht werden“, so der Experte.