Hintergrund

Bereits im März 2020 wurde Sarclisa von der FDA zugelassen und erhielt kurze Zeit später eine Zulassungsempfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Zulassungsbehörde (CHMP). Zum 01. Februar 2021 ist das Medikament der Firma Sanofi in Deutschland verfügbar.

Was ist Sarclisa und wofür wird es angewendet?

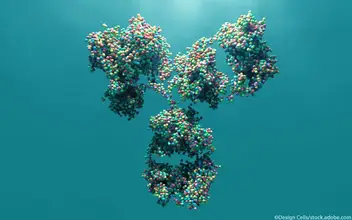

Bei Sarclisa (Isatuximab) handelt es sich um einen Antikörper mit dem Status eines Arzneimittels für seltene Leiden. Der Wirkstoff wird bei Erwachsenen in Kombination mit Dexamethason und Pomalidomid angewendet. Sarclisa ist zur Therapie des rezidivierenden und refraktären Multiplen Myeloms indiziert, wenn die Patienten zuvor mindestens zwei Therapien, einschließlich Lenalidomid und eines Proteasom-Inhibitors, erhalten haben und während der letzten Therapie eine Krankheitsprogression zeigten.

Wie wird Sarclisa angewendet?

Sarclisa steht als Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung zur Verfügung. Die Anwendung soll intravenös durch medizinisches Fachpersonal in Kombination mit Dexamethason und Pomalidomid erfolgen. Während der Therapie muss eine Ausrüstung zur Wiederbelebung bereit liegen. Um das Risiko und Ausmaß infusionsbedingter Reaktionen zu verringern wird weiterhin eine Prämedikation mit Paracetamol, H2-Antagonisten oder Protonenpumpenhemmern sowie Diphenhydramin oder einem Äquivalent empfohlen. Treten Infusionsreaktionen auf, kann die Infusionsrate gesenkt oder die Behandlung unterbrochen werden. Weiterhin ist die Anwendung koloniestimulierender Faktoren in Betracht zu ziehen, um das Risiko für Neutropenien zu vermindern.

Dosierung

Sarclisa wird in einer Dosierung von 10 mg/kg Körpergewicht in Kombination mit Dexamethason und Pomalidomid (Isatuximab-Regime) intravenös infundiert. Nach einem bestimmten Dosierschema wird Sarclisa im ersten vierwöchigen Zyklus einmal wöchentlich, im zweiten vierwöchigen Zyklus alle zwei Wochen verabreicht. Die Behandlung wird bis zum Auftreten einer Krankheitsprogression oder nicht akzeptablen Toxizität fortgesetzt.

Wie wirkt Sarclisa?

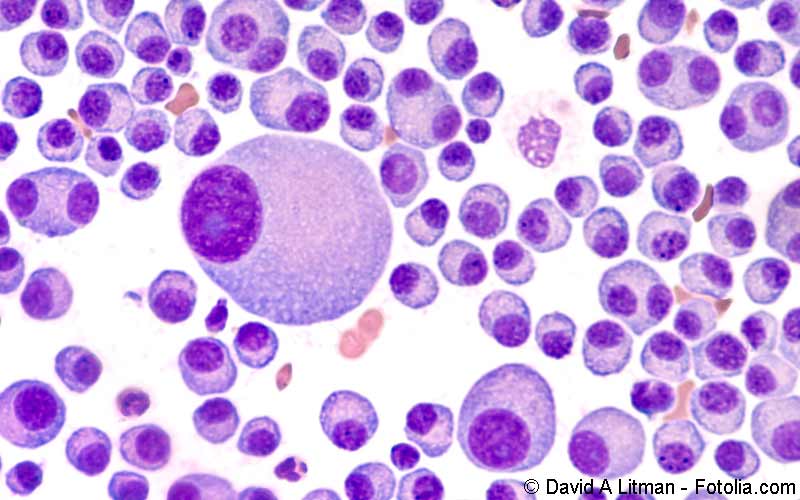

Sarclisa enthält den monoklonalen IgG1-Antikörper Isatuximab. Dieser ist gegen ein spezifisches extrazelluläres Epitop von CD38 gerichtet, das auf der Zelloberfläche von Myelomzellen stark exprimiert wird.

CD38 ist ein transmembranäres Glykoprotein mit enzymatischer Aktivität, das unter anderem die Synthese und Hydrolyse der Calcium-mobilisierenden zyklischen ADP-Ribose katalysiert. Durch Bindung von Isatuximab an CD38 wird dessen enzymatische Aktivität blockiert.

Weiterhin wird die Zerstörung der Myelomzellen Fc-abhängig durch antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC), antikörperabhängige Phagozytose (ADCP) sowie komplementabhängige Zytotoxizität (CDC) ausgelöst. Zudem kann Isatuximab die Apoptose der Tumorzellen durch einen Fc-unabhängigen Mechanismus indizieren.

In Abwesenheit CD38-positiver Zellen kann Isatuximab außerdem Natürliche Killerzellen aktivieren.

Bei der Kombination mit Pomalidomid konnte eine Verstärkung der Zelllyse CD38-positiver Myelomzellen durch Effektorzellen (ADCC) sowie durch direkte Elimination beobachtet werden.

Gegenanzeigen

Sarclisa darf nicht bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen genannten Bestandteile angewendet werden.

Nebenwirkungen

Zu den häufigsten Nebenwirkungen, die unter der Therapie mit Sarclisa mit einer Wahrscheinlichkeit von ≥ 20% auftreten, zählen:

- Neutropenie

- Infusionsbedingte Reaktionen

- Pneumonie

- Infektion der oberen Atemwege

- Diarrhö

- Bronchitis

Die häufigsten schwerwiegenden Nebenwirkungen sind Pneumonie und febrile Neutropenie.

Wechselwirkungen

Es konnte keine gegenseitige Beeinflussung der Pharmakokinetik von Isatuximab und Pomalidomid festgestellt werden.

Bei der Behandlung mit Sarclisa ist zu beachten, dass Isatuximab potentiell falsch positive Reaktionen bei indirekten Antiglobulin-Tests (indirekter Coombs-Test), Antikörper-Detektions-Tests, Panels zur Antikörper-Identifikation sowie Anti-Human-Globulin(AHG)-Kreuzproben hervorrufen kann.

Zudem kann Isatuximab durch Serum-Protein-Elektrophorese (SPE) und Immunfixations-Assays (IFE) detektiert werden. Dies sollte bei der Überwachung des M-Proteins mittels dieser Methoden berücksichtigt werden.

Studienlage

ICARIA-MM

Die Zulassung von Sarclisa erfolgt auf Basis der Studie ICARIA-MM (NCT 02990338). Es handelt sich um eine multizentrische, multinationale, randomisierte, offene, zweiarmige Phase-III-Studie mit Patienten mit einem rezidiviertem und refraktären Multiplen Myelom, die mindestens zwei Therapien einschließlich eines Proteasom-Inhibitors und Lenalidomid erhalten hatten und unter der letzten Therapie oder bis zu 60 Tage danach eine Krankheitsprogression zeigten. Patienten mit primär refraktärem Karzinom wurden ausgeschlossen.

Die Studie fand mit 307 Personen statt, wobei die Verumgruppe (154 Patienten) Sarclisa (Isatuximab) in Kombination mit Pomalidomid und niedrig dosiertem Dexamethason und die Kontrollgruppe (153 Patienten) Pomalidomid und niedrig dosiertes Dexamethason erhielten. Die Dosierung wurde als körpergewichtsadaptiertes Volumen eingestellt. In beiden Gruppen wurden Behandlungszyklen von jeweils 28 Tagen durchgeführt, bis es zum Auftreten einer Krankheitsprogression oder nicht akzeptabler Toxizität kam.

Die mediane Behandlungsdauer der Kontrollgruppe betrug 24 Wochen und die der Isatuximab-Gruppe 41 Wochen. Die mediane Dauer bis zum ersten Ansprechen auf die jeweilige Therapie lag in der Kontrollgruppe bei 58, in der Isatuximab-Gruppe bei 35 Tagen.

Primärer Endpunkt war das progressionsfreie Überleben. Das Risiko für eine Krankheitsprogression oder den Tod wurde bei der Isatuximab-Gruppe um 40,4% verringert. Patienten in der Isatuximab-Gruppe lebten im Durchschnitt 11,53 Monate ohne Verschlechterung der Erkrankung, in der Kontrollgruppe 6,47 Monate.

TCD14079 Part B

In der Studie TCD14079 Part B wurde im Vergleich zur ICARIA-MM-Studie (körpergewichtsadaptiertes Volumen) ein fixes Infusionsvolumen von 250 ml verwendet. Trotz minimaler Unterschiede in der Pharmakokinetik konnten keine weiteren Sicherheitsbedenken sowie keine Unterschiede in der Wirksamkeit festgestellt werden.