Anwendung

AT1-Antagonisten werden zur Therapie der Hypertonie und Herzinsuffizienz eingesetzt.

Die AT1-Rezeptorantagonisten (Sartane) zählen zu den Antihypertensiva. Sie greifen wie die ACE-Hemmer in das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System ein.

AT1-Rezeptor-Antagonisten (Sartane): Übersicht

Sartane sind AT1-Rezeptor-Antagonisten. Der Rezeptor wird auch Angiotensin-II-Rezeptor Subtyp 1 bezeichnet. Angiotensin II ist ein potenter Vasokonstriktor, der an den AT1-Rezeptor bindet. Der AT1-Rezeptor gehört zur Klasse der Gq-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

Durch diese Bindung kommt es zu einer Vasokonstriktion und Freisetzung von Aldosteron. Angiotensin II stimuliert außerdem die Proliferation glatter Muskelzellen.

Sartane blockieren selektiv den AT1-Rezeptor und greifen somit am Ende der RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron-System)-Kaskade an, wodurch eine antihypertensive Wirkung und eine Suppression der Plasma-Aldosteron-Konzentration ausgelöst werden.

Neben dem AT1-Rezeptor gibt es noch den AT2-Rezeptor, der positive kardiovaskuläre Effekte auslöst. Da Sartane selektiv an AT1-Rezeptoren binden, kann laut Theorie endogen produziertes Angiotensin II somit vermehrt mit dem AT2-Rezeptor interagieren und dadurch positive Effekte auslösen.

Zu den Nebenwirkungen, die unter einer Therapie mit AT1-Antagonisten auftreten können, zählen:

Sartane haben gegenüber ACE-Hemmern den Vorteil, dass durch Sie nicht die Bradykinin-Konzentration erhöht wird. Hierdurch kommt es unter der Therapie mit Sartanen u.a. nicht zu der Nebenwirkung trockener Reizhusten.

Zu den Gegenanzeigen zählen:

Die meisten Sartane werden in ihrer aktiven Form appliziert. Olmesartan und Candesartan sind hingegen Prodrugs, die nach oraler Aufnahme erst in ihre aktive Form umgewandelt werden.

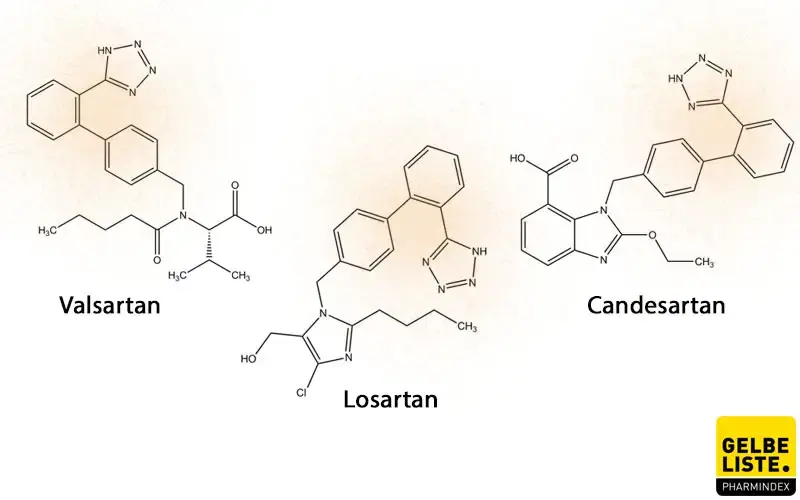

Vertreter der Sartane sind:

Bei Hypertonie im Erwachsenenalter dürfen Ärzte alle verfügbaren Sartane verordnen. Für Kinder bzw. Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren sind zur Behandlung von Hypertonie nur Candesartan, Losartan, Olmesartan und Valsartan zugelassen.

Patienten mit Herzinsuffizienz dürfen laut Zulassung nur Candesartan, Losartan und Valsartan erhalten.

Die Wirkdauer der einzelnen Sartane ist nahezu gleich, so dass bei allen Vertretern eine einmal tägliche Gabe ausreichend ist.

Für sehr hohe Valsartan-Dosen gibt es kaum Alternativen. Bei äquivalenten Dosen zu Valsartan 320 mg würden Azilsartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan und auch Telmisartan die maximal zulässigen Tageshöchstdosen übersteigen. Candesartan ist der einzige Vertreter, der für die äquivalent erforderliche Dosis von 32 mg zugelassen ist.

Pharmakodynamisch unterscheiden sich die Vertreter der Sartane kaum. Hinsichtlich ihrer pharmakokinetischen Eigenschaften gibt es jedoch große Unterschiede. So reicht beispielsweise die Bioverfügbarkeit von 13 Prozent bei Eprosartan bis zu 80 Prozent bei Irbesartan. Trotz dieser Differenzen wurden bislang aber keine klinisch relevanten Unterschiede beobachtet.

Hinsichtlich der Arzneistoffelimination unterscheidet sich Telmisartan als einziger Vertreter von den restlichen Sartanen, die zu etwa gleichen Anteilen über die Niere und Leber eliminiert werden. Telmisartan wird hingegen fast ausschließlich über die Leber ausgeschieden, was gegebenenfalls bei schweren Lebererkrankungen von Relevanz ist.

Abbildung

Anika Mifka adapted from "Renin-Angiotensin System" by BioRender.com

Anzeige